節錄〈越來越芬芳、堅強、有力的女性鄉土小說──女性勝利英雄誕生的前奏曲〉

與八○年代台灣女性鄉土文學的差異

《大海借路》一書遠非上述的簡單大綱可比,它的幾個重要人物的事蹟超過這個大綱的十倍、二十倍,更加立體詳實,在小說裡彼此牽扯,構成一個不停運動的龐大人事網絡;作者並且借著這些人的足跡所到之地,傾全力描寫台南青鯤鯓小島與高雄的七賢三路、鹽埕區、苓仔寮一帶的地景,這些地景都是一九七五年以前的景象,諒必現在大部分都消失了,只在這本書裡獲得保存,這實在是這本小說所蘊藏的極大價值。不過,如果我們以這個面向來看《大海借路》,那麼還不足以顯現這本小說更深刻的價值和特殊性,因為幾乎八○年代的鄉土小說盡皆在鄉土人物和鄉土地景做出傑出的書寫,目的將台灣底層社會實相呈現出來,好讓台灣人了解自己,當時的女性鄉土小說也是肩負了這種任務。

因此,我們且用一九八○年代廖輝英所寫的《油麻菜籽》與李昂的《殺夫》這兩本小說來與《大海借路》做一個比較,在對比之下,就能看出《大海借路》的另外種種價值與特殊性了。

提到《油麻菜籽》與《殺夫》兩本都是在一九八三年出版的女性鄉土小說,幾乎同時成為台灣文學名著,在國外也很有名氣,它們是那個時代女性小說的最好代表。

首先,眾所皆知,《油麻菜籽》與《殺夫》在當時都不約而同地控訴了台灣鄉土女性在丈夫威逼底下所受的虐待和綑綁,對於狂暴的台灣父權提出了最嚴重的抗議。比如說《油麻菜籽》裡的那位主角母親,可說是典型的受虐婦。丈夫常常對她橫眉怒目、摔東摜西,忘了自己已經是三個孩子的父親,還在經營自己未婚時的春秋大夢。主角母親則是整天披頭散髮,呼天搶地,終日與丈夫爭吵。不但如此,丈夫還在外面混女人,只能賺很少的錢回家,甚至在與妻子口角時,丟出了刀子,插在妻子的腳踝,流血不止,實在是極兇狠的丈夫。然而主角母親從未想到要離婚脫離這個家,她繼續受虐,在家庭一天過一天。至於《殺夫》則是控訴一個當屠夫的丈夫,控制了妻子的行動、食物,讓妻子變成他的洩恨與洩慾的工具,讓妻子陷落在慘無人道的天地裡。這種書寫就是一九八○年代女性鄉土小說的最大特色。但是到了二○一八年的這本《大海借路》,這種夫虐待妻的現象突然都不見了,絲毫沒有再被提及。更為不同的是,凡是小說裡的男性都變成了格外地懦弱與沉默,不管是阿秀的丈夫蘇金田、裁縫師陳英同,甚至是日治時代蘇金田的父親,盡皆如此,他們退居在家庭的一個小角落,或者成為無為者,或者早死,對於家庭不再產生負面的影響。相反地,所有的女性幾乎都格外地壯大,像阿秀與阿滿都是孔武有力的女性,即使是乾扁如四季豆的李金采都很兇悍,不懼鬥爭他人。她們已經不再是丈夫手下的被虐者,男人已經不是她們的對手,她們想要爭取的是家庭的財產權和控制權,具有非常獨立的個性,並且對於經營事業很有概念。假如說《大海借路》裡的所有女性能捐棄前嫌而和衷共濟,那麼她們簡直可以組成一個女性軍團,足以南征北戰,主宰一片天。整篇小說看起來《大海借路》的社會就是一個小型的類母系社會,在這個社會裡都是女性說了算,男性並不一定有主導權和說話權。這就是說,在台灣小說的歷史裡,一九八○年代的鄉土女性作家專寫女性的孱弱,揭出若干女性在男性的暴力下存活的事實;而到了二○一八年,鄉土女性作家已經轉向女性的強悍面來書寫,顯示女性的堅強自主面已經被發現了。筆者相信,這兩種女性的面向一直都存在於台灣鄉土女性的身上,一九八○年代,女權比較低微,讓女作家比較沒有自信,所以小說就那樣寫;而二○一八年的女權已經高張,女性作家比較有自信,小說家就這麼寫,乃是時代給了她們不同的書寫。

上述就是第一個差異。

接著另一個差異就是:一九八○年代,《油麻菜籽》與《殺夫》所寫的女性,到最後都是失敗的女性。女性不管如何受辱,到最後幾乎都走上毀滅的道路,偶而才有善終的現象。比如說《油麻菜籽》裡的母親在晚年時,靠著長大的女孩賺錢回家,生活改善不少,但是她的精神狀況已經毀了,她開始罵人,家裡老老少少都常被罵,整天喊命苦,簡直不可理喻。至於《殺夫》裡的受虐婦,最後終於拿起刀子,把丈夫殺了,毀掉了一切,連獲得一點點人生的補償都不可能。可是《大海借路》就不是如此,小說裡的人物最後都勝利成功了,阿滿也結婚了;阿秀的母親最後能夠有好的房子在青鯤鯓終老;而即使是喜歡虐待阿秀的李金采還是保住了她的家庭與經濟的控制權,並不完全失敗;更不要說在事業上相當成功的阿秀。這些女人都成了能克服惡劣環境的女英雄。這些就是一九八○年代與二○一八年女性小說的第二個差異。

從這兩個差異看來,《大海借路》可說是反叛或超越了一九八○年代的女性鄉土小說,往另一條新的浪漫的道路而走遠了。

當然,筆者知道將會有人對《大海借路》提出質疑,認為這是作者過分浪漫的寫法,尤其是在一九七五年以前,台灣鄉土女性的命運並不如此幸運光明。

不過,筆者倒是認為,台灣女性並不只有少數幾個人,最少還在千萬以上,這個群體裡有一部分人的命運不好,但不見得所有人的命運都不好。命運的好壞共存在這個大族群裡,要寫黑暗的一面或者是尚有光明的一面,由作者天然的個性偏好做決定 ,並不見得一定要把一九八○年代以前的女性寫成無比沉重與黑暗才算正確,讓女性有一些好運與光明仍然沒有差錯。另外《大海借路》是二○一八年的作品,它並不只反映了一九七五年的現實,更重要的是,作者其實也是在反映當前鄉土女性比較有展望的現實;我們知道,經過了三十幾年,女性的命運不可能永遠停在失敗的一九八○年代,三十幾年後功成名就的女性越來越多,因此想要告訴每個人說:「當前女性越來越成功了!」,應該是作者寫這本小說的本意。同時這本小說也是預言未來的小說,它在預言將來的台灣有可能會走入勝利女英雄的類母系社會!

從整個台灣女性文學史來看

在世界各國的可見的漫長的文學發展史裡,存在這一個明顯的規律。這個規律是這樣的:每個族群在某個長時段裡,或者兩千年,或者三百年,或者一百年不等,其主流文學家群所書寫的文學類型「文風」會發生一種嬗遞的現象,就是先進入一段時間的「春天:浪漫時代」;然後再進入到一段時間的「夏天:田園•喜劇•抒情詩的時代」;然後又進入到一段時間的「秋天:悲劇時代」;最後進入到一段時間的「冬天:諷刺時代」,先完成第一輪循環。之後,又來到另一個長時段的「新春天:浪漫時代」,以備進行第二輪的循環。

如果我們把文學作品中的主要人物視為「英雄」,大凡在「春天:浪漫時代」就會出現勝利英雄;「夏天:田園•喜劇•抒情詩的時代」就會出現安居英雄;「秋天:悲劇時代」就會出現失敗英雄;「冬天:諷刺時代」就會出現英雄已死,由小人物當道。

台灣的各族群文學發展史也是這樣。

按常理來推測,台灣女性族群的文學(包括歌謠)至少已經有千年以上的文學歷史。由於最早有一段很長的歷史,是屬於平埔族的母系社會時期,女人普遍控制了家族財產權,並且普遍有了婚姻自主權,活得必然十分快意。所以估計有幾百年的母系社會期的女性族群文學必然就是「春天:浪漫時代」與「夏天:田園•喜劇•抒情詩時代」,作品裡也必有許多的女性勝利英雄與女性安居英雄的存在。可惜,就我們目前所能看到的平埔族歌謠,大半都屬男性口傳的歌謠,很少是屬於女性口傳的歌謠 。龐大的女性浪漫與田園歌謠文學都不存在了,這是很大的遺憾。

就在距今三百多年以前,漢人陸續來到台灣,人口眾多,逐步將台灣變成漢人社會。由於漢人社會是一個父權十分高張的社會,從唐代女詩人魚玄機或宋朝女詩人李清照的詩開始,漢人女性的文學就充滿了悲劇氣氛。因此即使明鄭統治與清治時期,台灣並沒有留下女詩人作品,但可以估計台灣的女性文學必然很快轉入了「秋天:悲劇時代」。在日治晚期,台灣則有三個女詩人:石中英、黃金川、蔡旨禪就留下了許多表現女人不濟的詩歌。戰後,女作家的悲劇意識更為強烈,像林海音的《城南舊事》(一九六○年出版)裡的每篇女性小說都是一個悲劇,而聶華苓的《失去的金鈴子》(一九六○年出版)裡竟然描寫了一個叫做玉蘭的女子必須嫁給一個剛剛夭折死去的小孩的可怕故事,悲劇氣氛濃厚到不行;更不要說是一九八○年代廖輝英的《油麻菜籽》與李昂的《殺夫》這兩本小說也都是萬般的悲劇,可以說悲劇操縱了台灣女性文學相當持久而堅固,故事裡的女性也都是失敗的女性。到了一九九七年,李昂才寫了《北港香爐人人插》這本短篇小說集,才將台灣女性文學推入了「冬天:諷刺時代」,此時女性英雄已死,主角被換成不正經的男男女女,演出一幕幕極為不堪的丑劇,從此以後,台灣女性文學就停留在「冬天:諷刺」的階段,不再前進分毫 。

但是現在《大海借路》這本小說出現了,女性成為勝利英雄,男性退場,都顯示了女性的文學正漸漸來到另一個循環的「新春天;浪漫時代」,雖然《大海借路》還是有諷刺味道(比如說男性都是懦弱畏縮),但是女性大抵都很強勢,能主宰與創造光明的未來,顯然已經宣告台灣的女性文學就要脫離冬天時代,往春天而走了,兩性社會也開始要有母系社會的味道了。

當然,筆者還不至於幼稚到說現在台灣已經進入母系社會的階段,從當前台灣的兩性權力結構看來,雖然我們現在已經有一個擁有最高政治權力的女總統,但是就以全國最基層的國小校長名額來看,女性只佔有四分之一,人數還是很不足。假如台灣真正要進入母系社會,那就非得全國的女校長名額佔一半以上不可,同時全國各級的女議員、女縣市長也要佔一半以上,最好有一半產業的老闆也由女性擔任。如此,台灣才能邁入真正的母系社會。

不過,如今的《大海借路》這篇女性小說已經如此寫出了類母系小社會,由於女作家也是社會的女性成員之一,她的潛意識與全體女性的潛意識是一致的,背後必有龐大的女性已經感到新社會正朝著小說所寫的路向而走,那麼台灣真正母系社會的來臨還會遠嗎?

再給女性三十年或者頂多五十年的發展吧,台灣的社會必然會全面到達如同《大海借路》所描寫的:男性退場、女人掌權的地步。這是完全可能的!

二○二一年九月十七日 完稿於鹿港寓所

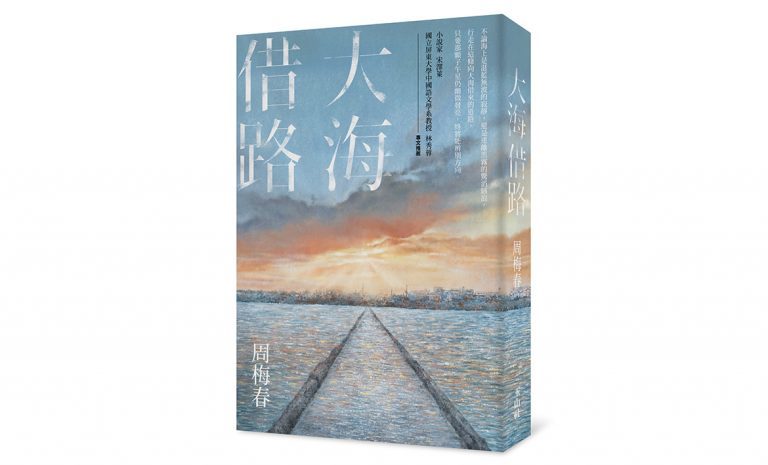

《大海借路》

周梅春,玉山社

文|宋澤萊

本名廖偉竣,雲林縣二崙鄉人,1976 年畢業於國立臺灣師範大學歷史系,而後於彰化縣福興國中執教,至 2007 年退休。1975 年,發表「打牛湳村」系列備受矚目,另有重要作品《蓬萊誌異》、《廢墟臺灣》、《血色蝙蝠降臨的城市》等,小說之外,亦有散文、新詩與各種論著,包括宗教、政治、文學與文化運動等,主編文化雜誌,對臺語文的推廣與嘗試更不遺餘力。於 2013 年榮獲第 17 屆國家文藝獎。