距離《滌這個不正常的人》出版五年,在沖印產業環境裡成長的廖瞇,以如今漸形沒落的沖印產業為錨點,嘗試理解並靠近家人的人生,也在反覆詢問「為什麼寫」、「如何寫」的過程中,走回寫作的起點——「我想知道,小廖和阿美是靠什麼養活我的。」

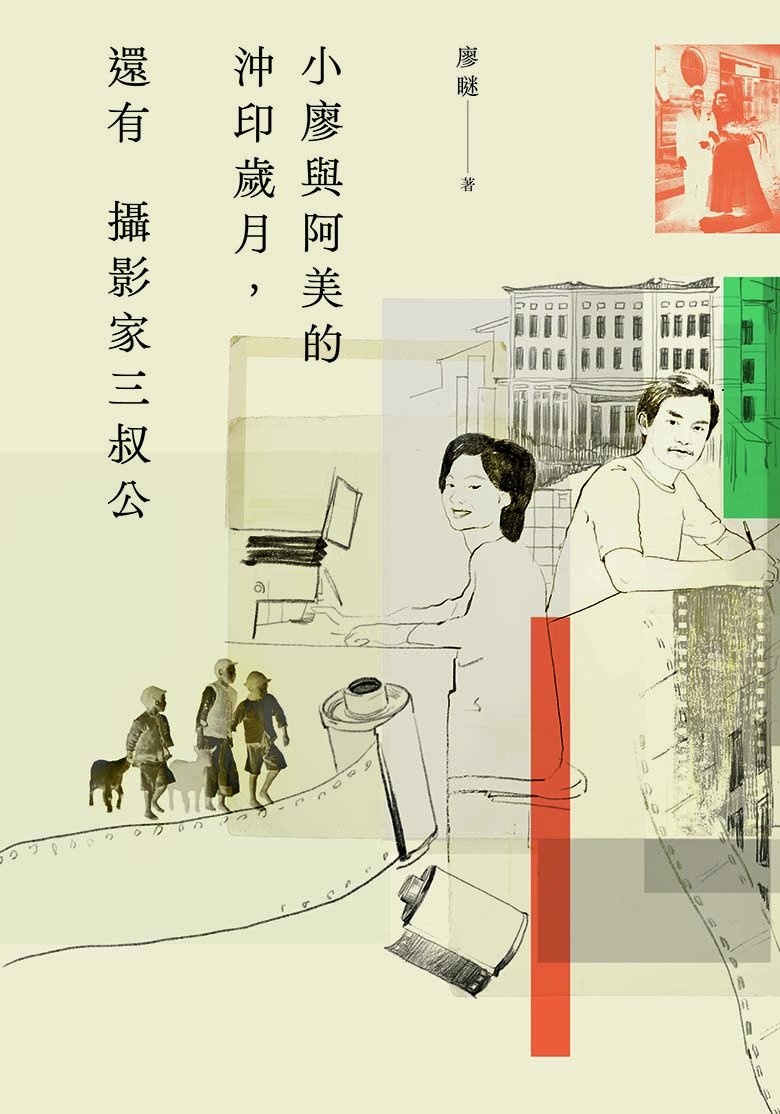

《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》

遠流出版(2025.05)

從小時候沒有問出口的「『四十分鐘快速沖印』真的有很快嗎?」開始,本書藉由訪談、田野與記憶穿梭於家庭與產業史間,描摹父母在沖印工作中的技藝與日常勞動,也追索父母其後的「大老闆」三叔公李鳴鵰與攝影、沖印產業映照的軌跡。

Q 《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》(後稱《小廖與阿美》)的寫作始於什麼契機?

A 最一開始是「不知道」——某天聽到爸媽講了我不知道的事。像是書的開頭:我小時候就一直覺得我家沖印店門上貼的「四十分鐘快速沖印」很奇怪,四十分鐘到底哪裡快?成年之後跟爸媽閒聊才知道,在更早之前底片通常必須送到臺北集中沖洗。對我爸媽來講,這件事情很尋常,他們不覺得需要特別講,可是我還記得我第一次聽到時非常驚訝,覺得「天啊洗個照片還要寄底片、坐火車!」

Q 《小廖與阿美》中有許多內容需要與父母進行訪談,好奇這些對話是怎麼開始的?如何跨越空間和心理的距離?

A 還沒開始《滌這個不正常的人》(後稱《滌》)的書寫前,我很少回家。寫《滌》之後至少兩、三個月會回家一次,後來雖然我弟離開,但因為開始《小廖與阿美》的書寫,回家的頻率又變得比以前頻繁。剛開始我對很多東西都還不懂,不管是沖印技術或他們的生命脈絡都是。

像真的「訪談」那樣,我在我們家的餐桌上打開筆電、提問,爸爸就開始講。印象中,跟媽媽的訪談比較常在她房間。除了這些比較正式的訪談外,爸爸這陣子會突然想到什麼就跟我講一下,如果有講到我不知道的,我就會趕快記錄或再往下挖——這對我來說滿重要的,因為認真提問時,爸爸常會一直講重複的東西,但他突然想到的那些東西會不太一樣。

其實不管跟誰訪談,我幾乎都沒有錄音,一方面是因為我不太可能回頭再去聽錄音、去整理,另外我也覺得,如果沒有錄音的話,就能逼自己把握當下——當下就很認真聽,認真整理關鍵字——這些紀錄會變成我很重要的寫作材料。

Q 您近期曾提到,寫作《小廖與阿美》時有「許多難,包括自己人生的關卡,於是我先放著,一放就是一年。」當時「難」的部分是什麼?跟寫《滌》時的經驗有什麼不同?

A 《滌》是我第一次寫長篇,但可能因為它是一個我內在的議題,所以我需要做的就是在固定的時間起床,好好地把要寫的東西寫下來,生活和寫作節奏非常規律,幾乎每天都是早上起來後就在筆電前面坐一到兩小時,把前一次跟我弟或我爸媽的談話或場景還原。《滌》就是這樣子,一天一天,每天寫一點,八個月就完成了,幾乎沒有什麼很大的修改。

在寫《小廖與阿美》的時候,儘管知道是要透過爸媽的故事來說沖印產業,卻不太知道要怎麼動手。甚至一開始也不知道,要把三叔公李鳴鵰還是小廖、阿美當成主角。另外也覺得已經搜集了好多產業相關的資料,都很有趣,當時還有點執著,放不掉,覺得花了好多時間去訪問,如果那些東西沒有被寫進去,會對別人不好交代。

那些很龐雜的資料放在一起,我自己覺得不太OK,可是又不知道怎麼改,那時候給編輯、朋友看,聽了他們的意見,才發現我受挫容忍度很低(笑),他們講的問題我其實都知道,可是不知道怎麼改。

東西很多,丟到水裡面會一片混雜看不清楚,但是沉澱下來後,自然就會有個分層,會知道更重要的是什麼。放了一年多就是為了沉澱,甚至假設自己不要寫這本書了,寫不寫都不重要的時候再問自己「到底什麼對我來說最重要?」,才發現爸媽還是最重要的——畢竟如果不是因為我爸媽,我跟彩色沖印史並沒有太大關係。

Q 您曾自陳第一版初稿「慘不忍睹」,最後您是如何調整本書的編排、節奏與敘事,讓小廖與阿美、沖印產業、三叔公,這三個故事能被編織在一起、順暢地呈現?

A 我沉澱一年多後比較清楚:主軸就是我爸媽,小廖和阿美,以他們的故事帶出產業歷史。其中有很多細微的產業知識是從爸媽的同業那邊知道的,這邊補足一點、那邊補足一點,才有辦法寫得完整有脈絡;而三叔公是沖印產業還滿關鍵的角色,例如他引進了日本Noritsu的彩色沖印機,所以設定上會是重要的「背景」,讓小廖和阿美的故事更立體。

比較費心的是沖印產業的知識,裡面會牽涉到困難的東西,我覺得應該由作者將它消化掉,而不是讓它變成讀者的門檻。最後有些知識是適時地放進我爸媽的故事裡、不獨立出來,有些則用Boxed text這種形式呈現出來。

Q 有沒有什麼對話,是您非常印象深刻但最後沒有寫進去書裡的?

A 每一次講暗房的時候,其實我爸最常講的反而是「要做暗房就不能怕鬼」。他講過不只一次自己在暗房遇到鬼的經驗,也會說某某很怕鬼所以不敢自己待在暗房。其實每次聽他講,我心裡都會有「你這麼強調,是真的很不怕,還是其實有點怕?」的聲音。這很有趣,但在敘述的過程中,沒有一個段落可以很自然地把這件事寫進去,所以後來決定取捨。這是一件跟「沖印」完全無關,不一定值得記下來,但我卻印象深刻的事。

Q 在《小廖與阿美》的寫作過程中,您有設下什麼「不能逾越」的書寫/倫理界線嗎?

A 大概就是我爸去多明尼加那段——我主觀覺得這段沒有不能講、不能寫,因為在《滌》都寫了,但寫在《小廖與阿美》裡面,我爸會讀到,我就不會特別去寫它。吳明益導讀《我的奮鬥》時提到,寫作者常常會被認為有勇氣寫出或揭發很多事情,可是當他揭發的對象不只是自己,而是別人時,那個被書寫的人是沒有權利的,寫的人有想過被寫的人想不想那樣子被看到嗎?這些問題時不時會在我腦海裡出現。

我覺得寫作者是非常矛盾的,這個東西似乎就是寫作者的自我掙扎。我跟我弟都很在意「真實」,可是我爸每次講起多明尼加的那段經歷,講的永遠都是風光的那一面。我沒辦法問他,也不能跟他說我聽到沒那麼風光的一面時的感受。編輯曾問我,要不要在《小廖與阿美》裡交代小廖為什麼從多明尼加回來,但我就是不知道怎麼寫。這是我刻意避開的。

反而跟媽媽之間沒有什麼不能講的事情——讓媽媽讀我寫的東西,能讓她感覺到女兒在意她的感受,最後她反而覺得沒有什麼不能寫的。

Q 無論本書或《滌》,媽媽似乎都是您渴望對話的對象,包含《滌》的「書寫,是為了弟弟,更是為了媽媽」、本書的「我覺得更多時候我寫的是阿美」。從「滌媽」到「阿美」,您是否看見了媽媽不一樣的一面?

A 我媽經常會說,她覺得我跟她很不一樣。比方說,我媽一直很想要追求穩定,如果她可以自己選擇職業,她當然想當公務員——她可以做得不錯,收入又穩定,不會賺大錢但也不用擔心很多事——這樣子個性的她,卻跟著我爸,經歷一段想開業就開業、做得不好又收起來的歷程。我覺得我媽的韌性很高,不曉得是不是我沒有小孩的緣故,我有一種自己都四十好幾了還是「小孩」的感覺,但是我媽在我這個年紀時已經承擔了很多事情,傷腦筋的事情也不太一樣。

我一直覺得在我媽身上看不到她自己,看不太出來她喜歡或不喜歡什麼,一直到我中年、會跟我媽聊天之後,才知道她喜歡很大隻的熊熊玩偶,喜歡溫暖的顏色。有段時間我住在高雄老家比較久,重新幫我們家粉刷,客廳選了一個非常淡的粉色,媽媽房間的主色調選了黃色。

《滌》在最後一章有講到,我們家陽台有一株盆栽已經養了幾十年,但是一直都不大的、直徑大約十五公分的基座,長年下來景觀一直是這樣。但就在前陣子,我發現我媽開始做一些以前不會做的事,像是買其它小盆栽回來。她說她喜歡看有顏色的盆栽,現在陽台變得非常豐富,看著的時候我突然有種感覺——我不用太擔心我媽,她可以把自己的生活過好的。

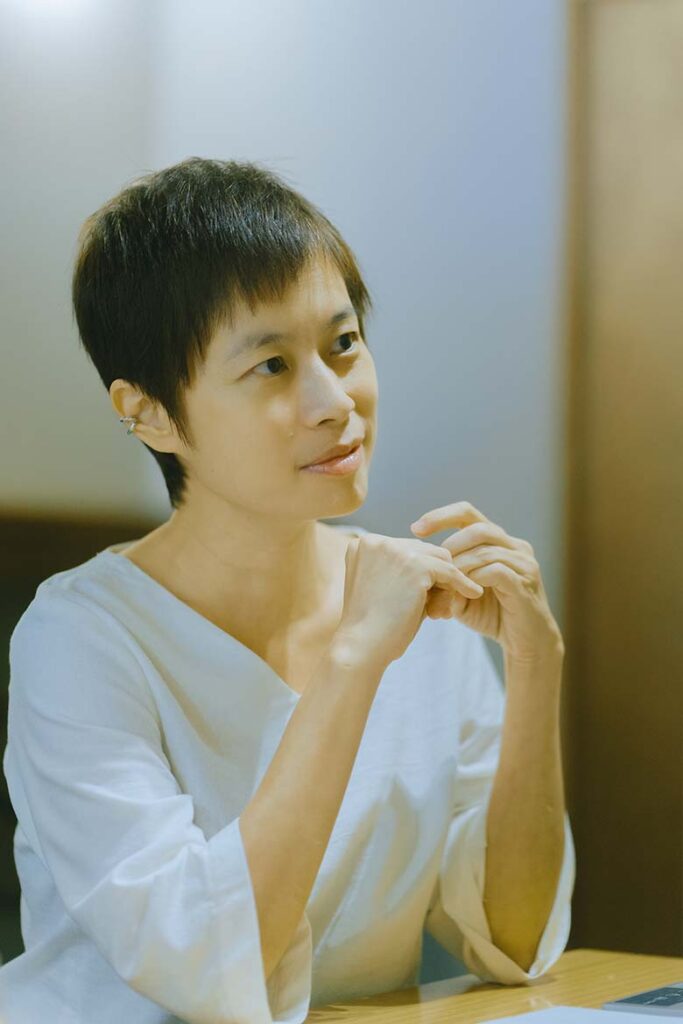

採訪撰文|林于玄

二〇〇〇年生,宜蘭人。著有詩集《換貓上場了》,《傷兵不在街頭》(合著),以及歷史書寫《不沉默紀錄:屬於臺灣人的二二八行動主義》(合著)、《記憶鏡行事:走讀二二八事件遺址》(合著)。

攝影|小路