七月,我們邀請旅居紐約的作家艾佳妏書寫她的日常。她的新書《後台紐約》以冷靜細膩的文字,記錄她在異地八年的自我摸索,一路從時尚產業的邊緣、劇場舞台的背面,到疫情紐約的沉寂與重生。這次,她將回望那些安靜卻決定性的瞬間,在日常筆跡裡,描摹一位移動書寫者的節奏與姿態。

第一周

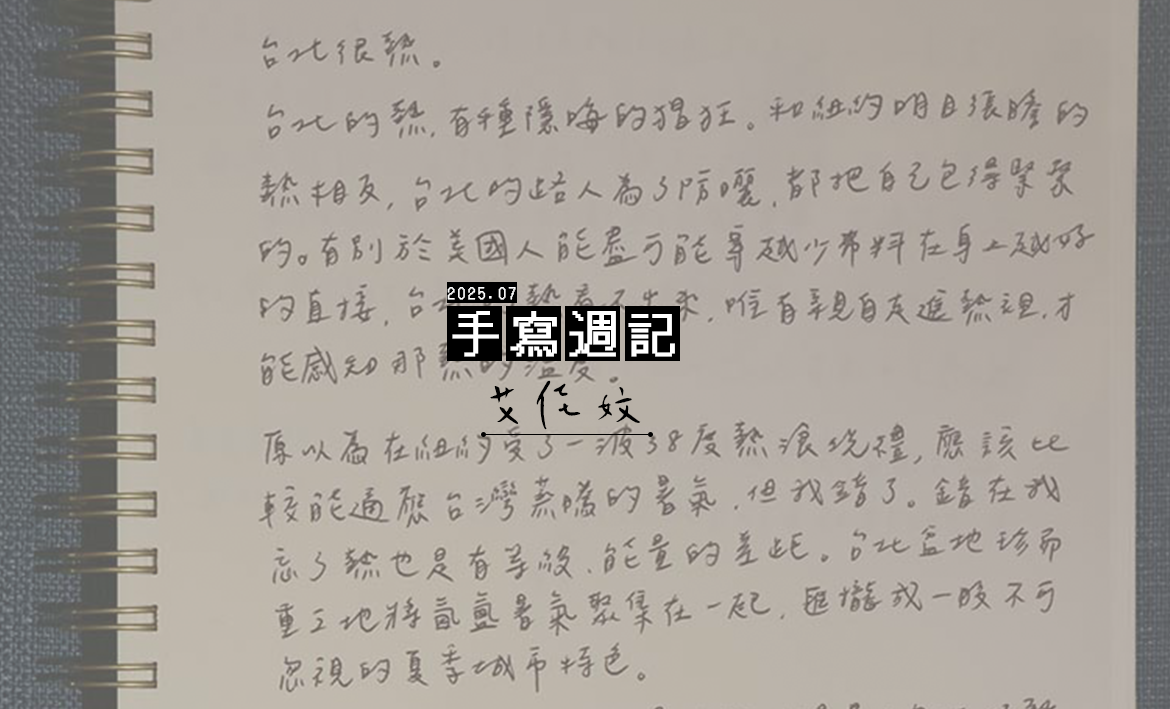

台北很熱。

台北的熱有種隱晦的猖狂。和紐約明目張膽的熱相反,台北的路人為了防曬,都把自己包得緊緊的。有別於美國人能盡可能穿越少布料在身上越好的直接,台北的熱看不出來,唯有親自走進熱裡,才能感知那熱的溫度。

原以為在紐約受了一波38度熱浪洗禮,應該比較能適應台灣蒸騰的暑氣,但我錯了。錯在我忘了熱也是有等級、能量的差距。台北盆地珍而重之的將氤氳暑氣聚集在一起,匯攏成一股不可忽視的夏季城市特色。

降落台灣二十四小時,最大的心得是:台北好熱。

長途旅行前總是倉促,在月與月之交,上半年與下半年之際,更是倉惶。

搭機前夕,趕著買回台伴手禮與家人交付的物品。在城市奔走,還剛好碰上六月最後一個週日的PRIDE PARADE,到處封路,點到點之間,顯得迂迴曲折。但紐約的遊行,每一次都讓人感到真誠。每個人瘋狂歡呼的笑逐顏開,整座城市一同狂舞的瞬間,我彷彿看到了最具體的「活在當下」。

於是連行人都不得通行的封街,也顯得可親可近了,畢竟這是一場城市的慶典,愛就是愛,自己就是自己。性別是個複雜的議題,能釐清自己的認同,並以自己為榮,本來就是件值得驕傲慶祝的事。

或許就是這些生活中微小卻關鍵的瞬間,聚沙成塔了《後台紐約》這本散文集。

這次回台灣的重點是《後台紐約》下週的新書分享會。紐約生活有許多頓悟的瞬間,該分享什麼好呢?

第二周

時差是將人吊在兩極邊界的隱形的線,在明與暗,白天與黑夜,清醒與睡眠之間來回擺盪。時差讓人處在恍惚的狀態中,似睡非睡,半夢半醒,那種模稜兩可的生活狀態,啊!原來是時差。

以往從紐約回台,時差都能在一天內校正回歸,這次竟然一週多了,仍被垂釣在邊界。深夜裡,只有自己與自己異常活耀的思緒。

時差之外,這週品嚐了許多美食,台灣的美食,在於無論是銅板小吃,還是數千元的創意料理,其帶來的幸福感,不因價格而有所差異。都是只有台灣才吃得到的呀!

每一次回台,都覺得我又重新認識那些我曾經熟悉的城市。這「重新認識」的過程,彷彿最熟悉的陌生人。以前肌肉反射的內建地圖,如今需要依賴GOOGLE MAP導航,到站還會站在出口指示牌和地圖前研究一番。我在曾經習以為常的城市成了觀光客。

台北好像變化不大,但定睛一看,曾經的店家如今洗牌換過一輪。台大附近以前學生時期常去的餐廳、小吃店,大部分都不在了。或許這是城市最基本的汰舊換新,符合達爾文的物競天擇說,但就有情者的觀點,卻是物換星移,有著滄海桑田的感傷。

第三周

人生中的「第一次」,和年紀與經歷成反比。三十多歲,生活中的第一次銳減,彷彿已經沒有太多事能讓人驚訝好奇。面對生活的浪,已然能以處變不驚的態度看待。能在今年,尤其這短短兩個月間,體驗了許多第一次,實在是意料之外。

人生中第一次出書,第一次登上誠品的新書排行榜,第一次看到自己的書在誠品書店華文創作類的暢銷排行榜上住了一個月,第一次辦新書分享會、第一次和讀者見面……太多的第一次,濃縮在這個夏天。情緒也被濃縮,來不及好好感受,就又緊接迎來下一個第一次。太多措手不及的幸福,全都在這個夏天展開。

上週六的《後台紐約》新書分享會,來了比我預期還多了很多的人。上百人在珍貴的週六不畏炎夏,只為了來聽我說話,這實在是個讓人小宇宙爆炸的經驗。人與人的連結與交流,由線上到線下,竟然能如此純粹。

那天遇見的讀者,都散發出一種透亮澄澈的質地。每個人的眼神裡都有光,所有的話語交流儘管短暫片段,卻真誠無比,而且意外發現,我的讀者竟然比我還害羞!果然物以類聚,大家都是類似頻率的人。

能將在網路世界的帳號,和真實生活中的人串起來,是一件很神奇的事。那些由於文字而產生的共鳴,帶進線下的生活,其所產生的共震,幅度更大。就算大家都是內向到不行的大I人,面對面的人與人交流,其能帶來的能量與靈感,是獨處時很難獲得的。雖然違背本性,還是要多走出門和人說話(這是寫給我自己的提醒,哈哈!)

面對人生中的第一次,也有許多反省。

身為一個非常不愛說話的人,口才在公開活動上就非常赤裸,由於緊張而不停在自己的思路裡迷路,說話有點反覆,言語略帶閃爍,都是我的遺憾與懊惱。想著,如果再多準備一點,是否能改善呢?雖然不滿意自己的表現,但意識到問題,就有空間與方向能進步。

下次會更好吧!

這次,爸媽也專程從嘉義北上,參加我的新書分享會。在社群上很少分享,但我和家人的關係緊密。近期體悟到,我的愛很有限,只能給予我身邊最親近的人。把最親近的人照顧好,才有更多愛可以擴散到更廣的地方。

分享會隔天,爸媽、我和弟弟,就出發沖繩家庭旅遊了。時間有限,只能選擇近一點的地方。旅行是最能拉近(或疏遠)關係的方式。平時住在紐約,一年一次的旅遊,就成了重要的維繫關係的機會。

大概就像在分享會提到的,生活總是在緊繃、放鬆、緊繃、放鬆間擺盪,就像心電圖一樣,有起有落才是生活。

明天就要回紐約了。

雖然這次回台,主要依然是工作行程,但心境上像在渡假。是溢出規律日常的一段難得的時光。

第四周

回到紐約五天了。

每次往返台、美,都有種我過著雙面人生的錯覺。在台灣,我出了一本書,有讀者與多年好友,有自由的工作行程,有許多愛與支持;在紐約,我是個朝九晚五的上班族,生活被放進度固定的框架裡,能靈活排定的時間有限,但在這裡,我掌握了「成為自己」的決定權,從0開始建構起自己是個怎麼樣的人,不是誰的女兒,誰的朋友。我就是我,這裡有絕對的自由與自主。

這種來回往復的時刻,最能感到這樣的雙面性。雙面性奠基於體驗,不同的經驗,才成呈現一個人可能的樣貌,截然不同的生活樣貌,只因為換了一座城市(嗎?)。讓人不禁好奇,如果搬回台灣,這還會是我的生活常態嗎?

這週六,台灣即將迎來罷免投票,我的選區無人可罷,但仍然心繫罷免的走向。

是出了國,我才更看清楚台灣的輪廓與處境。在這麼艱難的情況,還能帶著韌性越長越好,是有中心價值的所有台灣人努力。

願我那小小多山的國家,一切順遂。

撰文、攝影|艾佳妏/Elise Ay

台大中文系、台大中文所畢業,紐約帕森設計學院時尚研究碩士。從文學研究叛逃,又從時尚產業退役,現職百老匯劇場授權資深數位行銷經理。長大以後,講求理性思考、邏輯推論與數據分析,骨子裡卻仍舊是個不折不扣的浪漫主義者。現居紐約。

Instagram @eliseai