二〇一九年,洪震宇出版《風土經濟學》,將其累積多年田野蹲點的觀察經驗,提煉成風土經濟與書寫的系列方法論。人與人、人與土地如何連結?地方獨特的記憶又該如何被保存?洪震宇透過本次與《鹽分地帶文學》的總編輯王聰威、主編許俐葳對談,為有志於風土寫作者揭示——採集到深刻的好故事,即是風土書寫的關鍵。

像歷史偵探一樣的風土「狩獵」法

《鹽分地帶文學》自二〇二〇年起,重新定位為臺灣第一本「風土文學誌」,我們的第一個提問是,在風土研究與實踐的過程中,不僅是採集,如何透過更多元的方式——如農耕、狩獵,來獲得深刻的好故事呢?

洪震宇指出,體驗和採集的不同在於「有意識地收集故事」,經常遇到的情況是,當地人覺得「沒什麼」的生活經驗,採集者需要換一個角度重新感受、靠近觀察、體驗,在這其中就會面臨諸多挑戰。洪震宇舉例,他曾在屏東車城保力村進行風土採集,偶遇一塊據傳自林爽文事件流傳至今的褒忠碑,但石碑碑體卻很新,不像有著三四百年歷史的模樣。透過深入調查,洪震宇發現這座外表較新的石碑,其實是民國六十年代為建構客家庄認同而重製,原始的記載是保存在保安宮的一塊木牌。這段考證過程,不僅展現風土採集如同歷史偵探般的細膩工作,也凸顯地方記憶的多重面向。

對洪震宇而言,考掘地方歷史的過程,經常遇到「說法不一」的情況,這就很考驗採集者如何收集資料、比對和修正的功力,甚至偶爾會遇到詮釋立場不同的情況,也需要採集者找尋合適的位置進行述說和書寫。

此外,在保力村的另一個發現更饒富趣味。由於當地後山有三軍聯訓基地,居民發展出獨特的「撿子彈」文化。這些廢棄彈殼不僅成為廢品回收的對象,更被巧手打造成鐘、紀念品,甚至是食用檳榔的工具和步道鋪面,展現了在地居民轉化軍事文化的生活智慧,洪震宇提醒,這些便是當地人覺得「沒什麼」,但在風土採集者眼中閃閃發亮的風土文化。

保力村村民「撿子彈」已成特殊習慣。

風土文學寫作的功能

風土文學不能只是風花雪月,某種程度上,我們期許他必須產生「功能」,或許是某種實用性,又或是讓地方產生連結的向心力,才是納入「風土文學」的其中一個要件。

對此,洪震宇分享了他在新竹峨眉國中舉辦工作坊的經驗。這次活動旨在促進社區產業活絡,並增強孩子們對在地文化的認同感。由參與者多為老師與地方業者,課程也促進老師與在地長輩的討論交流,幫助他們建立聯繫。老師透過訪談長輩的生活故事,再將訪談內容設計為課程,引導學生參與並實地走讀。

課程內容包括行程規畫、教導參與者如何「講好故事」、並透過投票評選故事。在這過程中,大家發現,最動人的故事往往蘊含曲折挑戰,而如何表達這些故事則是表述能力的一大考驗。想要說好故事,首先要從觀察入手,進而挖掘出有趣的主題,並考量其傳播的潛力。即使是熟悉在地文化的當地人,有時也需要透過外地人的視角來發掘新意。

這項過程中還有另一項挑戰:訪談長輩得到的素材常因與老師平日依靠課本教學的方式不同,老師需要重新消化與轉譯。洪震宇指出,當活生生的故事素材擺在眼前時,整合能力尤為關鍵,包括如何提出深入的問題、敏銳地觀察、並將其轉化為學生易於理解的內容。

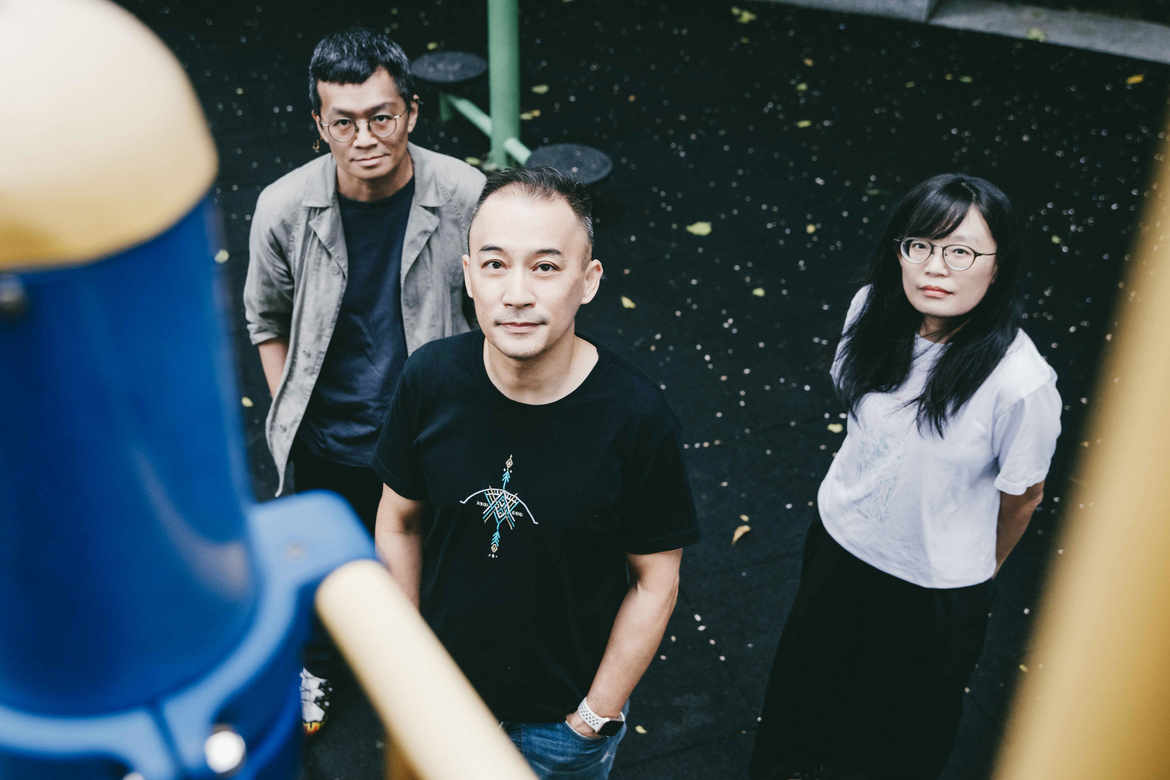

洪震宇時常開設工作坊,講述採集與整合故事的重要性。

「不討好」才是好書寫!

素人寫作風土時,時常會經常會「假設」外地人喜歡看的內容,例如知名景點或網紅店家等,事實上,寧可寫一堵牆,寫跟生活息息相關的事物,也不要寫大家已經耳熟能詳的東西——不去討好特定對象,才是好的風土寫作。

對此觀點,洪震宇深表認同,他提出在《風土經濟學》中的方法論,即為居住在特定空間中的人,一定有在「空間」和「時間」限制下所產生的特色,因此,把「人」的故事寫好才是最重要的,不重複他人的觀察,回到自己的空間下發掘季節、時間的變化和特色,就能讓自己的作品更具魅力。此外,他也鼓勵老師們寫作,重拾「收集的眼光,才能感同身受學生學習寫作的過程。

風土寫作不等於觀光寫作,能被明顯看見的東西,通常不是真正的風土。因此無須討好讀者、預設立場,貼近真實的日常生活,是邁向好故事的第一步。

洪震宇

清華大學社會學碩士,現為自由作家與跨領域創意教學工作者。臺灣少數連結人文與商業的創作者與實踐者。曾任《天下雜誌》副總編輯與創意總監,規劃過三一九鄉專輯,以及《GQ》國際中文版副總編輯。長期在台灣各地推動深度的風土旅行與餐桌體驗,曾獲選為《Shopping Design》二○一三年年度影響力人物,被稱為「臺灣新品種旅行設計師」,並以《風土經濟學》獲得二○二○年金鼎獎非文學圖書獎。著有《風土創業學》、《風土經濟學》、《風土餐桌小旅行》、《旅人的食材曆》、《樂活國民曆》、《精準敘事》、《精準提問》與《精準寫作》等十一本書。

城市風土的再發現

閱讀《風土經濟學》的最大啟發性是「產業」:唯有透過「生產這件事」,風土才會產生功能,意即產業讓風土具體化。然而,當我們談風土,許多案例多半聚焦在農業與鄉村——那工業城市或商業城市應該如何「談風土」?

洪震宇以臺北為例,作為商業城市還是有山、有河,有季節變化,只是往往容易被忽略了。一個城市依然會因為其空間差異而有不同的文化性,而歷史也是不可忽略的一環。透過寫作和述說,歷史得以再現,甚至成為現場,得以被展示而非以已逝記憶的方式重生,這也可以使對特定城市的記憶不再單薄。

他鼓勵大家,先從熟悉的地方著手,重新發現在地的風土並找出對自己的影響,他建議有志者可以先採訪住家附近的菜市場、廟宇等地,並拍攝幾張照片後,再開始編排敘述。在這個過程中,你可能會發現自己對特定主題感興趣,如菜市場的招牌字體、魚販賣魚的方式等等,那便是風土書寫的第一步了。

最後,洪震宇特別提到兩個值得關注的群體:善於述說故事的寫作素人,以及在現代社會中漸被遺忘的在地智慧。他期待透過風土採集,不只是記錄這些即將流失的文化記憶,更要讓它們在當代社會中重現生機。

紀錄整理|林心嵐

從歷史走向文學,π 得有點失敗。苦於書讀不完、沒空看電影和鏡頭壞掉三大難事。

攝影|林昶志

照片提供|洪震宇