文學糧倉啟用後的週末,即迎來第一場國際作家的對談講座。講座由圖書版權經紀人譚光磊主持,邀請印度作家舒班吉・史瓦魯普(Shubhangi Swarup)與吳明益,交流彼此的書寫經驗,並探討關於人與自然、關於認識世界,這些他們共同關注的生命課題。

從《複眼人》到《寂靜的緯線》的因緣

2019年,為了力推舒班吉《寂靜的緯線》繁體中文版權,譚光磊在書訊中寫下如此類比:「《微物之神》的魔幻筆觸加上吳明益《苦雨之地》人與自然的故事、短篇連作的結構。」他當時並不知道這樣的信手捻來,已悄悄揭示了一段緣分。

當舒班吉得知,《寂靜的緯線》獲得2024年Openbook好書獎,她寫信告訴譚光磊想要來臺灣領獎,因為在創作這本小說的七年間,為了抵抗英語世界的出版霸權,她只讀翻譯書,在譯者朋友的推薦下接觸了《複眼人》,深受啟發。譚光磊表示,以前我們希望被世界看見,現在不但看見了,還可以影響其他國家的作品,「這是一件非常值得驕傲、珍惜的事。」

在斷層線上聆聽故事

作為一名小說家,舒班吉將自己定義為故事的聆聽者:「我對待一枚貝殼、一隻昆蟲,甚至是獨處的夜晚,都像我在閱讀的時候,是同樣神聖的時刻。」

《寂靜的緯線》以斷層線作為敘事主軸,舒班吉指出:「我們的想像力為什麼要被政治邊界限制呢?」對她而言,印度次大陸的政治邊界不過與她父親年紀相仿,「海洋與季風對我的影響,超出了任何君王、神明或獨裁者。」她也強調,印度幅員遼闊、人口眾多,擁有幾百種不同的語言,「我只代表我自己,而不是印度這個國家。」

她把小說設定在從未造訪的緬甸、尼泊爾跟邊境爭議地區時,好心人總是勸她待在舒適圈—「這就是控制女性最簡單的方式。」但她選擇冒險,讓故事有機浮現。她前往偏遠村落當公立學校的老師,無水無電、沒有手機訊號;在緬甸,她是臥底記者;在加德滿都,為了深入舞廳文化,她甚至喬裝成皮條客。

「我的脆弱反而成了我的超能力。」因為不是身高一百八的壯漢,她總是滿懷好奇,連結那些常被男人視而不見的渺小世界。

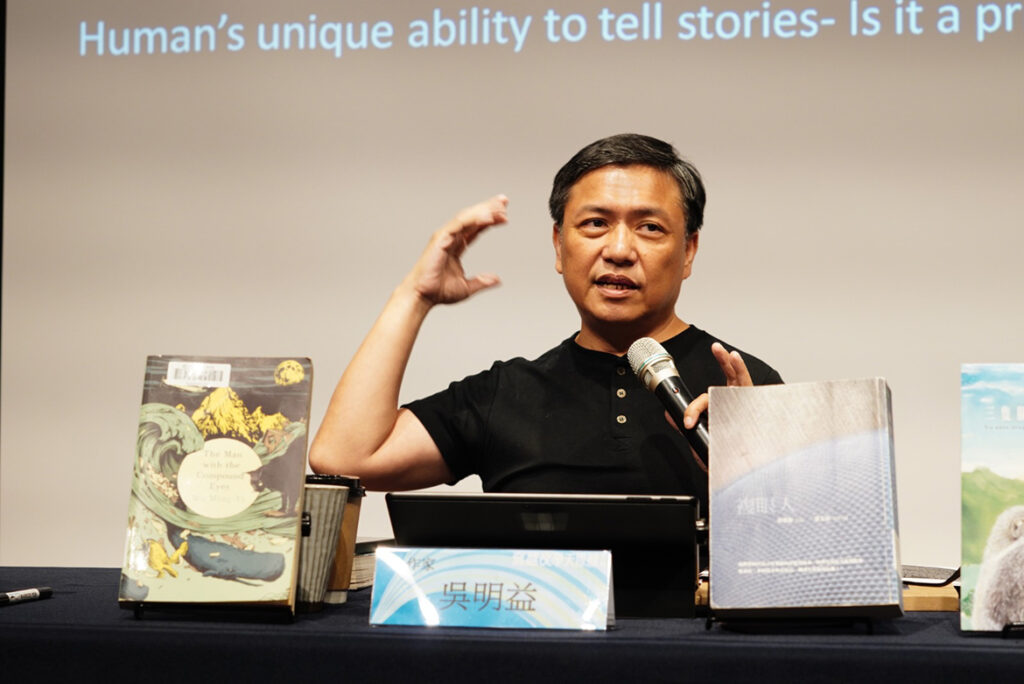

吳明益

魔幻、寫實,抑或自然?

《寂靜的緯線》剛出版時,被冠上魔幻現實主義的標籤。舒班吉對此甚感不滿—為什麼白人男性的自然書寫被視為寫實,換作是年輕印度女性書寫自然,卻只能反映後殖民政治呢?這本小說也常常被貼上「生態小說」的標籤,但舒班吉認為,這剝奪了其他的可能性,例如對自然中的科學以及靈性的欣賞。

她表示,這本作品試圖用結構取代情節,讓萬物都能在其中呼吸,不把時間視為線性的箭頭,也不把空間視為等待被殖民的疆土。她進一步思索,人類是生命的起始點嗎?若非如此,那為什麼故事必須以人類結束?《寂靜的緯線》正是以日月相戀的故事收尾,如同她視野開闊的詰問:「我們是否可以讓人類的故事回到原本面貌,作為連續運作、更崇高力量的一部分?」

我們如何認識世界

吳明益以「認識世界」作為回應舒班吉的核心。我們常常喊著「讓世界認識臺灣」,但他反問:「臺灣人其實也不太認真地想認識世界,為什麼世界一定要認識臺灣呢?」他提到花蓮有一家咖哩店,老闆非常生氣地說,臺灣人進來都認為他是印度人,但招牌明明寫的是巴基斯坦。略帶無奈的笑語中,他提醒,這件事應該是要雙向的,「我們一定要更加渴望,透過讀文學去認識別人的文化體。」

而作家該如何認識世界?吳明益從臺灣獨特的文學獎體系談起,雖然這些獎項鼓勵年輕作家積累作品,但他其實覺得這並非優點,「我被這個體制耽誤了好幾年的成長時光。」反觀舒班吉,為了這本小說走訪各地,還未得到任何文學獎,「她為這本書做準備,不是先成為作家,而是為了其中的材料去拓展她的視野。」

對於《寂靜的緯線》的結構設計,吳明益提出了相當動人的解讀。他引用賈德・戴蒙(Jared Diamond)的《槍炮、病菌與鋼鐵》,其中提到文化的傳遞不是南北向而是東西向。因為在同一個緯度上,人們帶著的種子可以發芽。這四個不同的故事,是由情感的緯線所聯繫,「在橫向的緯線上,我們才可能把自己的靈魂、感情、想法傳遞給另外一個人,它會發芽。」

吳明益感性地說,舒班吉給他最大的讚譽就是造訪花蓮——「當一個外國讀者讀了你的作品而想目睹這個風景時,這是對作品最大的讚譽。」而他希望未來在課堂上介紹《寂靜的緯線》時,學生也會因此想要深入了解印度。

舒班吉.史瓦魯普

自然的翻譯者

「您是否認為作家也能成為自然的『翻譯者』?」吳明益接續提問。舒班吉表示,她試圖在小說裡置入生活中慢慢佚失的自然詞彙,例如「造山運動」(orogeny),或者是發展出新的語言來描述自然概念及感知方式,如此一來,作家就可以像科學家一樣,作為自然的翻譯者。

舒班吉更進一步表示,寓言、神話、民間故事,其實是理解科學的關鍵,就如左右大腦的平衡,我們需要創意,也需要科學。然而,她感嘆,很多其實透過觀察就會知曉的事情,例如動物也有個性,我們卻必須透過科學才願意接受這樣的事實,「所以我們需要作家或不同領域的人來參與知識生產的過程。」

時間感與神話

談及神話與民間故事,舒班吉反問吳明益:「民間故事的時間感和現代小說中有何不同?您認為神話在當代小說裡的價值又是什麼?」

吳明益分享了母親的故事。清明節祭拜父親,母親準備了供品,他開玩笑說:「如果過了二十五年還沒投胎的話,也太慘了。」他的母親卻說:「恁老爸毋是舊年才曲去(你老爸不是去年才過世)?」在她的情感時間裡,父親似乎還這麼地靠近—這就是所謂民間的時間感。

「我很喜歡運用好像已經死去的神話故事,」吳明益說:「世界怎麼建立,我們現在有科學說法,可是我們的先民有各自不同的解說。」在《苦雨之地》中的〈雲上兩千米〉,他用了排灣族的創世神話:因為族人死於大水,最後只由一人一雲豹繁衍後代。雖然聽起來是雜交的故事,但卻是為了彰顯我族的特殊跟優越,「這是多麼美好的民族自信。」而《海風酒店》則寫了太魯閣族的巨人傳說,巨人勃起時變成一座橋,族人就能過去對面的山上,但巨人很頑皮,讓長得醜的人淹死。吳明益特別提醒,我們不能用當代的性別觀念與倫理來檢視這些故事。這個故事在表達什麼?是「我們太魯閣族人這麼漂亮」這樣的自信——「我們理解這些故事,也就理解了他們對於世界的某種看法。」

講座最後,吳明益提到下週是小說課的最後一堂課,但這堂課不會是讀魯西迪、也不是讀舒班吉,「我帶他們去趴溪。」不同於溯溪的持續移動,趴溪是在固定的水域裡觀察,看流過眼前的景象是什麼、有哪一些物種,彷彿時間在面前流過。

「對我來說,這或許是學習寫小說的一個重要方式吧!」如同舒班吉為了寫作,深入未知的境地,採集眼前流過的人事物,以文字重構時間與故鄉,「我也是如此。」吳明益肯定地向舒班吉點了點頭。

撰文|游騰緯

臺大翻譯碩士學程筆譯組畢。自由譯者、文字工作者,譯有《藝術家之死》、《音樂之戰》、《一九八四》。

圖片提供|臺文館