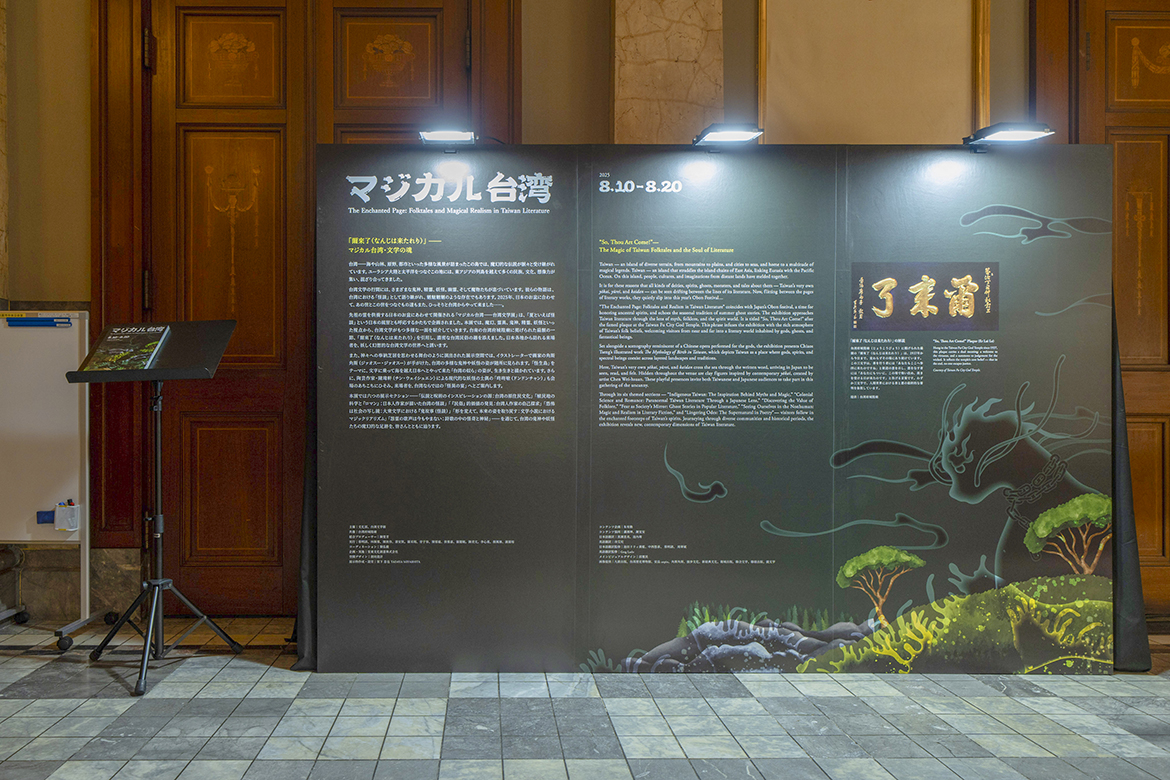

因應文化部在日本大阪舉辦的「We TAIWAN」系列活動,臺文館於2025年8月10日至8月20日期間,在大阪中央公會堂舉辦「魔幻臺灣——臺灣文學展」,以臺灣府城隍廟的匾額「爾來了」,於臺日之間搭建橋梁,邀請日本民眾在盂蘭盆節假期間,打破時空、語言與文化框架,一睹臺灣文學在魔幻敘事上的發展脈絡及特色,開啟一場生靈與異界的文學對話。展區從原住民的神話傳說,延伸至日本殖民者所見的臺灣民俗,再一腳跨進現當代文學、詩歌創作裡的魔幻語言;透過沉浸式體驗,感受妖魂的無所不在,同時也回望反映在魔幻寫實中的歷史傷痕。從有形到無形,「魔幻臺灣」的島嶼輪廓在這之間逐漸浮現。

當「大正浪漫」與「魔幻臺灣」交會

位於大阪中之島的中央公會堂落成於1918年,恰好與臺文館建築有著相近的百年歷史;慢嚼臺日平行走過的時代痕跡,再循著環繞的古典長梯來到三樓特別室,臺灣文學的魔幻寫實正於此悄悄發酵。大自然的低語、鬼魂的呢喃,始於聽覺沉浸的展覽空間裡,又以象徵臺灣傳統習俗的「戲臺」為一大亮點。

策展團隊在日本還原臺灣廟宇的代表性元素,打造出供神鬼做戲唱舞的幻之劇場,在刺激感官的同時,又能勾起日本民眾彷彿踏入臺灣市井之中的親臨感;故事箱、景片、紅椅頭的結合,模糊了人、鬼、神之間的界線,如實呈現「搭戲酬神、唱戲予鬼」的神靈維度。穿梭在展間,除了能夠透過景片望向另一頭、沉浸於「看戲」,也不知不覺在這樣具有民俗性、又適時留白的雙面異域裡,產生了一種「人的凝視」。

故事箱、景片、紅椅頭的擺設,將展位打造成臺灣廟宇酬神的戲臺模樣。

透過鏤空的景片可以看到對向戲臺,更添交錯的朦朧幻象感。

三大箱型展臺的上方,以畫家角斯的著名畫作〈怪生島〉作為視覺核心,在與場地的巧妙結合之下,不論從哪個角度欣賞,雙面環形的插畫都像是與三樓特別室的天頂彩繪有著非巧合性的呼應,有如臺日神明的共演舞臺。同樣皆為「創世神話」主題,角斯的畫筆下是原住民傳說,中央公會堂裡的則是日本神話裡的「伊邪那岐」與「伊邪那美」。不衝突的跨界交錯,宛如重構了魔幻世界觀,也賦予民眾更豐富的文學想像空間。

畫家角斯的畫作〈怪生島〉呈現傳說中各種臺灣妖怪的誕生姿態。

中央公會堂的天花板描繪日本的創世神話,與〈怪生島〉形成精彩的奇妙呼應。

留神在戲臺、天頂之餘,展間一處出現一片照映自身的鏡面,畫面上以日文寫道:「變形,找回原本的樣子」。以李昂《看得見的鬼》、吳明益《天橋上的魔術師》等作品作為意象場景,當民眾點擊互動式的電子鏡面,便可看見鏡中自我參與在文學作品之中,親身感受文學的「雙面性」;與書封元素合照後,也能閱讀作品裡的精選文句,並在理解故事反映出哪些傷痕與記憶的同時,覺察部分的自己是否也被敘事於文學的字裡行間。

寫著「變形,找回原本的樣子」的互動式電子鏡面。

魔幻不只是停留於平面,置放於展臺上的小巧卻具有力量的一個個陶土偶像,有的像神獸、有的又似虎爺,不經意的怪誕感為展間點綴出活潑生氣。「咚咚嗆」——來自臺灣陶藝家陳瑋軒的巧手。

負責展覽設計與執行的宜東文化營運長陳君文提及,起初策展團隊欲找出容易塑造神鬼之形象、又有別於平面媒介的創作,因此決定與陳瑋軒合作。在展臺上置放具有強烈臺灣民俗性的土偶,好似神明的化身,帶起一波波空間中的魔幻流動。果然,現場民眾的目光受到吸引,紛紛用鏡頭捕捉幾乎要躍出展臺的「咚咚嗆」。以現場的立體感取代文字的說明,讓民眾在驚呼土偶的現身時,同時也有感於臺灣土地的溫暖色調。

鬼靈精怪的陶土偶像是展場中的彩蛋亮點,為文學展注入活潑的生命力。

從古老傳說到當代記述:鬼魂的在場證明

在臺日之間,伴隨著農曆七月鬼門開與盂蘭盆節的來臨,炙熱難耐的暑氣裡,終會從冥土迎來一絲幽幽涼意。在此時節,臺灣文學展落地大阪,為了使日本民眾能快速走入臺灣文化,並且共感其中,於是便以魔幻敘事為主軸,開啟了與異界的對話。

「在介紹臺灣文化的過程裡,文學不缺席。」臺文館館長陳瑩芳表示,臺灣文學有屬於自己的當代性,並且會持續發展。秉持此精神,團隊以線性、同時兼顧活潑的展示手法,呈現臺灣文學在神鬼題材上的多面性。從夏曼.藍波安《八代灣的神話》、Nakao Eki Pacidal《絕島之咒:臺灣原住民族當代傳說第一部》、邱常婷《獸靈之詩》等作品的展示,揭開臺灣最早的原住民口傳神話之序幕;下秒轉身,遇上日本作家敘事裡的女性鬼魂,透過佐藤春夫〈女誡扇綺譚〉回望他者眼裡的鬼魅島嶼,也從殖民者的側看視角,發現臺南府城的在地性格。

關於臺灣原住民神話與文學的展書。

步入現當代後,臺灣作家也有了新的魔幻詮釋。當張嘉祥《夜官巡場》、陳思宏《鬼地方》的書封元素成了展臺主視覺、與空間融為一體,便新造出另一種詭譎氛圍。在「通俗文學裡的鬼故事」一區,以《司馬中原講鬼》系列、《軍中鬼話》系列及《必修!臺灣校園鬼故事考》為主軸,從黨國色彩到臺灣人的共同「鬼記憶」,帶領日本民眾窺探軍中的靈異,以及瞧向臺大醉月湖的女鬼傳說。

左右的戲臺分別以《鬼地方》、《夜官巡場》的書封元素做為主視覺。

除了展示華語文本再搭配日文小卡以外,在「文學小說的魔幻與寫實」展區中,也特別展出甘耀明《殺鬼》、吳明益《天橋上的魔術師》等日譯本,不但強化民眾在現場的閱讀體驗,也間接展現出臺灣文學在海外的一定知名度。

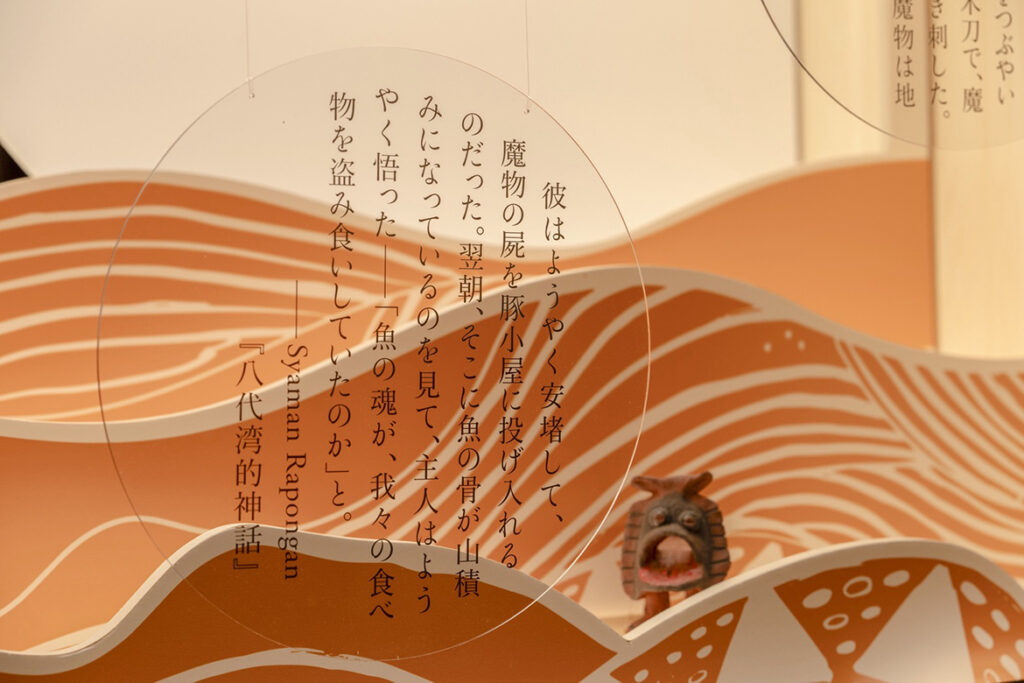

其實,民眾並非只能透過展示文本、簡介卡走入書中故事,在這次的展覽裡,製作團隊特別以透明板襯托出文本的日譯摘句,懸掛於展臺故事箱的景片前,錯落排列的視覺層次,不僅有如他者與民眾之間的對話,也宛如有「說書人」穿梭於展間裡。如此設計,期待透過摘句的形式,讓文學不只是停留在書頁裡,更能夠在民眾的記憶裡停駐,從中獲得一些共鳴。

透明板上書寫著《八代灣的神話》段落日譯文字。

在眾多的文本展示裡,「詩歌裡的靈異與魔幻」一區跳脫了大眾對於「鬼故事」範疇的想像,先從古典詩人劉家謀〈海音詩〉出發,回溯至兩百年前的臺灣文化與社會樣貌。在陳黎《跨世紀詩選》中以〈最後的王木七〉為主,聽見來自1980年瑞芳永安礦災事件的亡靈聲音,透過受難幽魂的敘事口吻,感受來自葬身坑道的亡者對生者的無限牽掛。在呂美親的台語新詩〈落雨彼日〉裡,搭配內頁的QR Code,便可親耳聆聽吳易叡吟唱出詩中的悲傷,悼念著二二八的祂們。

不同的時空背景下,這些詩歌述說著同一種歷史沉痛。臺文館展示組簡弘毅助理研究員提到,即使臺灣並沒有像日本那樣強烈的怪談傳統,但反而發展出許多隱晦、迂迴、並且留下空洞的故事,而在這些故事裡,留下來的人與逝去的人,站在陰陽交界的模糊兩端,所有壓抑著的曖昧與無奈之感,是難以被小說的字句精準地表達,但透過了詩歌的「代言」,埋藏在傷痛裡的無奈,反而有了更好的傳遞。

「詩歌裡的靈異與魔幻」展區呈現歷史的傷痛與詩意的柔軟,觀眾可聆聽悼念歷史、災害逝者的詩歌。

在「魔幻臺灣」此一主題裡觀察臺灣文學,便能發現「溫柔」的特性。所謂的「溫柔」,是指隱含著情緒、暗語,在裡頭細細地道出許多的不言說,詩歌的確是一種很棒的表現方式。在複雜的歷史脈絡下,臺灣人有著許多難以說出口的事,因此,無論是以哪種文體呈現,文學便是「療傷」的重要管道。

製作團隊嘗試在展覽中結合文學藝術的多種樣貌,揭示文學到了當代臺灣作家的筆下,可以變化出豐富的跨域性,並且擁有寶貴的傳唱價值,是在歷史、人、鬼之間最好的對話橋梁。

於是魔幻有了回應

「魔幻臺灣——臺灣文學展」超越傳統民俗的角度,爬梳臺灣文學在「神、鬼、妖」題材上的敘事軌跡,也轉譯文學中的魔幻敘事,將山海、鄉野、都市日常裡的異界想像、魑魅存在,實現於觀展經驗裡。在喚起日本民眾對臺灣民間信仰的好奇、共鳴的同時,也帶領讀者從故事裡的朦朧語境,看見那些屬於臺灣人的關懷與課題。

透過對歷史的追憶與迴盪動線,展覽描繪出臺灣文學在發展過程中,不斷累積的民族記憶。從最早原住民族的口傳紀錄,到日本殖民者踏入島國後的所見所聞,隨著時代推演,從前那些「看不見的存在」持續變形,在錯位的時空下產生留白後的記憶傷痕。豐富的民間信仰、複雜的族群與歷史,臺灣人在過去有著許多不可言說的事,而文學便是見證與回應的辦法之一。

台灣老一輩人無分男女,都和歐洲人一樣,很有本事做出戲劇化的誇張表情。老婦人此刻正在展現這番本事,不單肢體語言,還真情流露。她眼裡滿是恐懼,臉色因激動而發青。這突然其來的變化幾乎連我們都要感到不安。她沉默下來,可能在等待情緒平復,但依然直盯著我們看,最後,她說——

「趕緊去解煞。——你們、你們聽見鬼魂的聲音了!」

——佐藤春夫〈女誡扇綺譚〉

展間的三大座戲臺,替日本民眾打造了快速走進臺灣民俗文化的通道,身在其中時,還能隱約聽見從彼方傳來的回話,那可能是來自獸靈的指引,又或是軍中靈異銅像的一聲命令口號,也可以是來自歷史罹難者的一句問好、想念。

佐藤春夫的〈女誡扇綺譚〉相關展出物件,作品中等待未婚夫的千金說過「汝哪毋較早來咧」,剛好呼應展覽「爾來了」的召喚。

日本觀眾的神遊體驗心聲

採訪撰文|李婉伶

1999年,世新新聞系、日本關西大學文學研究科畢業,專攻日本近代文學。

圖片提供|文化部