previous post

一篇散文可以從哪裡開始?約定俗成「必須由我出發」的散文是限制還是潛能?本期巷口新書攤,邀請到作家林佳樺和包子逸,聊聊他們風格迥異卻都讓人驚艷的散文集——《穿上人字拖》與《一隻特立獨行的豬》,似乎能為我們回答以上的大哉問。

WHAT?

●《一隻特立獨行的豬》 包子逸/著・果力文化(2025.08)

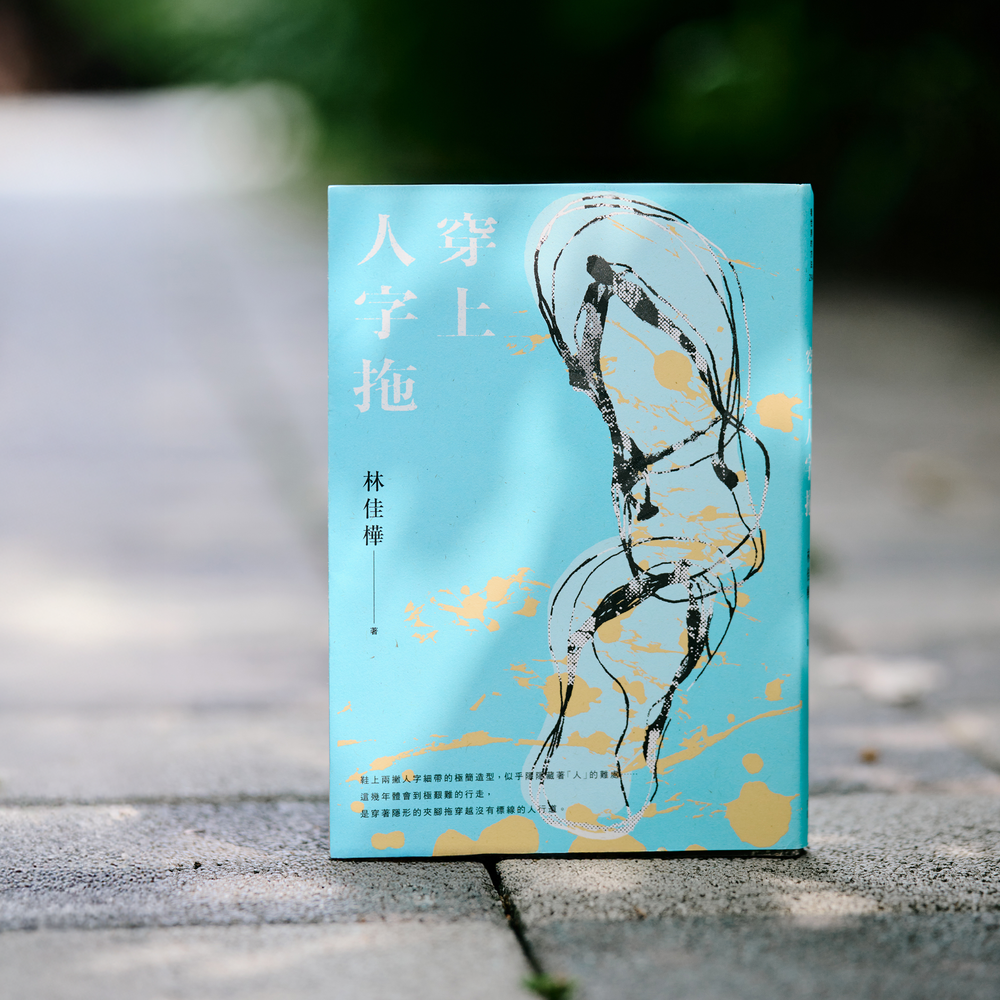

● 《穿上人字拖》林佳樺/著・有鹿文化(2025.08)

WHERE?

奎府聚,台北市大同區赤峰街41巷5號1樓

WHO?

● 包子逸 作家。散文曾獲時報文學獎、林榮三文學獎、台北文學獎散文獎,譯文曾獲梁實秋文學獎首獎。常寫散文、影評與報導,現為「上下游副刊」專欄「眾神的花園」、《聯合報》家庭副刊專欄「野上野下」作者。著有散文集《風滾草》、報導書《小吃碗上外太空》。

● 林佳樺 宜蘭人,國立臺灣師範大學國文研究所碩士。現職臺北市立萬芳高中國文老師。曾獲林榮三文學獎散文組二獎等文學獎若干。作品散見《幼獅文藝》、《聯合報》、《自由時報》副刊、《中國時報》人間副刊等報章雜誌。著有《守宮在唱歌》、《當時小明月》。

包子逸(後簡稱包) 《一隻特立獨行的豬》彙集了我介紹藝文作品的專欄文章,比起散文集,其實更像一份藝文選單,或者是Spotify的歌單,也可以想成那個很活潑、很愛跟你喇賽的朋友。

書名來自王小波的同名散文,我非常喜歡王小波的文風——帶點黑色幽默的悲劇,常常寓指人無法擺脫的社會現實,沒有天才的性格加一定的歷練,就沒辦法像他那樣寫。那篇散文是一次種豬逃獄記,一個可以擺脫「生活的設置」,讓人羨慕的存在。「一隻特立獨行的豬」,字面本身也很特別,我希望它就像一個

餌,能夠吸引讀者咬住,來這裡跟我看更多不同的藝文作品。

林佳樺(後簡稱林) 《穿上人字拖》的書名來自散文集裡一篇同名的文章,寫於二〇二三年,那時候在紀州庵參加活動出來,詩人嚴忠政老師發現他六千多塊的義大利小羊皮鞋不見了——

包 被狗叼走了嗎?

樺 不是(笑),後來發現是另一位詩人穿錯了。那時候有人跟我說:「你看你穿人字拖,都沒有人要偷。」我就想到人字拖的設計和限制——為什麼它要設計成「人」字?人一路走來,要適當地夾住這個鞋子,夾太鬆就穿不住、夾太緊就磨破腳。我慢慢發現「人字拖」的不適感,很能對應個人成長過程中遭遇的顛簸與釋懷,所以用它貫穿了「夾縫處」、「啪達啪達地行走」、「裸露的趾肉」這本書三輯的寫作。

樺 語言要來表意,是心中的十分之一,還是十分之九?表達真的很難,我們都會不自覺修飾說出口的話,又怎麼能確保對方聽懂自己的真心?有一年母親節,我媽在電話裡說不用準備禮物,所以我空手回家,後來她居然打電話來念我不夠貼心。當下覺得好荒謬,但我就想到某次我生病,先生要來看我,我和他說你工作忙不用來,沒想到他真的好幾天都沒來看我——我直接念他一頓,想說他怎麼那麽直?

包 我也是這種很直的。

樺 所以人真的很複雜。年近中年以後,我只希望說話的時侯心存善念,無愧於心就可以,不會再那麼糾結要表達得完美。《穿上人字拖》裡頭有一篇〈長短句〉,談我年輕時候的口吃與治療經驗,雖然教書二十年以來,已經不會再害怕上台講話,但我覺得那個口吃的佳樺一直都存在我的身體裡。

包 寫作時要忠於自己。訪綱裡有一題問,我的寫作主題常與動物有關,算不算一種去人類中心主義?我覺得有「去中心」這件事,但生而為人,我書寫的文字本來就是人類中心的,如果主張這樣的寫作是在為動物發聲,我會覺得有點古怪,如果有一個東西叫動物中心,那就是活下去。

《一隻特立獨行的豬》這本散文集中,有一篇叫〈鮭魚大砲與狡猾狐狸〉,裡面提到喬治・桑德斯的《狐狸小八》,「相當客氣地」從狐狸的角度提出教訓。故事中,狐狸小八對狐狸的狡猾印象提出抗議,牠說「我們才不騙雞!⋯⋯我們跟雞,有一種超級公平的協定。那就是,牠們生蛋,我們拿蛋⋯⋯有時候我們會吃一隻活雞,要是那隻雞願意被我們吃⋯⋯。」這個狐狸小八的詭辯,其實把人類的一廂情願表現得淋漓盡致。

包 華文散文以個人經驗為中心的抒情傳統,通常重鋪陳而且內心戲很多。不過,對我來說,一直寫「我」就好像在臉書上發自拍,有的人可以瘋狂放閃、曬娃,但我就沒辦法毫無負擔地貼近自己、深入自己。比起佳樺向內挖掘的書寫,我更喜歡把鏡頭往外轉——有點像在問讀者「這很有趣欸!你要來看嗎?」

剛好當初寫專欄被交派的任務,就是要用輕鬆的口吻,在一定篇幅內介紹各種藝文作品。雖然這其實並不是我平常寫散文的方式,但讀者也能在其中讀到我的散文美學——我喜歡比較現代、有日常感的文字,也偏好將感受消化後再輸出。比如以前學畫,我就不喜歡寫實的畫風,而更喜歡水彩下筆時那種相對不能掌控,但又要根據筆觸試著抓回節奏的感覺,非常吸引我。

樺 我很喜歡也很羨慕包子的寫法,她可以引用各種材料,並將它們有機地組合在一起,不是硬塞硬湊。但這並不是我的長處,我的散文寫作常常必須拉回自己,談到尷尬的問題——

包 你在散文中寫到自己會覺得尷尬嗎?

樺 其實我不太介意別人怎麼看我,但我從來不寫我的先生和小孩,尤其是小孩——因為他們有他們的話語權,不能由我這一端去把話說死。比較常寫到父母,是因為我仍在釐清自己與原生家庭的關係,為什麼我的手足和爸媽很親密,我卻比較疏離?為什麼我是家裡三個小孩裡,唯一一個結婚的人?隨著這些書寫,我好像更能換位思考,從我爸媽的位置來看小時候的佳樺,而能夠療癒種種關係中的傷口。

另一方面,我在高中教書,當高中生來找我討論十件煩惱,大概只有三件關於功課,剩下三件是外表、四件是感情。對青春期的小孩來說,長痘痘、長不高這類問題都是天大的困擾。我邊聽他們的煩惱,邊想到自己以前也有身高焦慮——你們知道以前身高一五三公分不能考空姐嗎?我連想找的工作都不能找!所以我就想,如果把這些經驗寫下來,或許能療癒和我遇到同樣困境的人。

Q 樺 想問包子怎麼在一本書裡面有機地融合音樂、電影作品,又不會有掉書袋的感覺?

A 包 我喜歡轉化過的東西,所以作品定稿以後一定要去蕪存菁,你不能把每根電線桿的線都留著,要找到節奏感,那就是我的轉化。

Q 包 怎麼樣的人、事會讓你覺得有意思,想特別記錄下來?

A 樺 所有不順的事,曾經讓我糾結過、跌倒過、有摩擦力的事,都會讓我想記錄下來;又順又好笑的事我就把它寫在臉書(笑)。

採訪撰文|王柄富

一九九九年生。臺師大國文學系畢業,清大台文所在讀。臉書粉專「每天為你讀一首詩」成員,曾任師大噴泉詩社社長,現為政大長廊詩社指導老師。詩作多見個人 instagram 帳號 @bingfuw,曾入選《2021年度詩選》、《2022年度詩選》。

攝影|林昶志