【側記】鍾文音談書寫中的放下,讓文學成為漫漫長夜裡的燭火

previous post

Editor’s Pick:最暖心的書店

在套書《陪伴彼此,走得更遠:給照顧者的文學處方》出版以前,這間小巧、坐落在桃園龜山的焙思書房,早就是照顧者的休息站了。店長唐曼凌也是照顧者,在相較沒有照顧資源的那幾年,已開始找老師來上課,以繪本來談論。

這套書的出現,唐曼凌看得感動,指著裡頭的QR code說:「這真的是為照顧者所設計的。」大多數的日子裡,照顧者沒有時間,也沒有力氣翻開書。但有了有聲書的設計,閱讀可以是被動的,還可以成為陪伴的聲音。讓她更開心的,是週六的下午,滿場的讀者,來到書店裡聽著作家鍾文音以〈放下並不是遺忘:文字裡的告別與重生〉為題,談談文學在照顧歷程裡的力量。

「我很像是那種打過仗的老兵,已經是位走過漫漫長夜的倖存者。」鍾文音笑著說,身上的一席黑是過去照顧媽媽時不會穿的,媽媽覺得不吉利;前幾天《陪伴彼此,走得更遠:給照顧者的文學處方》的新書發表會,她則穿著一身白,那是在照顧時不敢穿的,怕髒。兵荒馬亂之下,連衣著都不是自己能決定,鍾文音在和母親別離後,才一套套從衣櫃裡穿回。

所以練習述說很重要,一字一句把自己找回,她自己在那段照顧的日子裡,重拾年輕時所愛的攝影,拍下與母親的點滴,成為現在回憶的依據。每個人都有適合自己的方法,《陪伴彼此,走得更遠:給照顧者的文學處方》裡的〈伴寫手冊〉提供了書寫指引,可以是陪伴日誌,從一兩句寫起;也可以是練字簿,跟隨著作家的一字一句寫下去。

鍾文音也並非一開始就拾得起筆。

在母親剛病倒住院的期間,她曾氣惱過自己是做文學,餵養不起媽媽,得兼職當櫃姐,「那時真覺得文學不如一顆止痛藥。」是把媽媽接回家後,才又找回來文學的用處,從閱讀開始,她以《紅樓夢》為例,秦可卿的離世是裡頭的第一場葬禮,曹雪芹寫出了無常裡的時光飛逝、空空蕩蕩。

再次書寫則是因為懷念,文字的深刻總能讓鍾文音重返現場,才發現童年裡媽媽的刀子口,原來都情有可原,獨自養著女兒在社會搏鬥,武裝是必須的。

文字就是鍾文音的武器,第一本母病書寫的是散文集《捨不得不見妳》,寫找不到看護的忙亂、被各種醫療體系兇的心痛與心酸,還有在蒼白長廊後頭,母親的溫度與味道依然十分安慰。

將媽媽接回家後,是另外一種忙碌,學如何看護,看護來了之後則學如何與看護相處。今年鍾文音獲得九歌文選獎的年度小說〈島之蒂國〉,就是獻給這些移工「阿蒂」們。母親離世後,她在阿蒂找到下一個雇主前,給了45天的有薪假,因為捨不得讓她走。阿蒂的背面是母親,若阿蒂還在,至少在回家過後不會過度安靜。後來一年三節她都會去拜訪阿蒂,那是母親走後療癒的一個階段,轉眼將近三年過去,今年的端午節,鍾文音送上最後一個紅包與兩袋衣服,告訴自己,不要再去見她了。

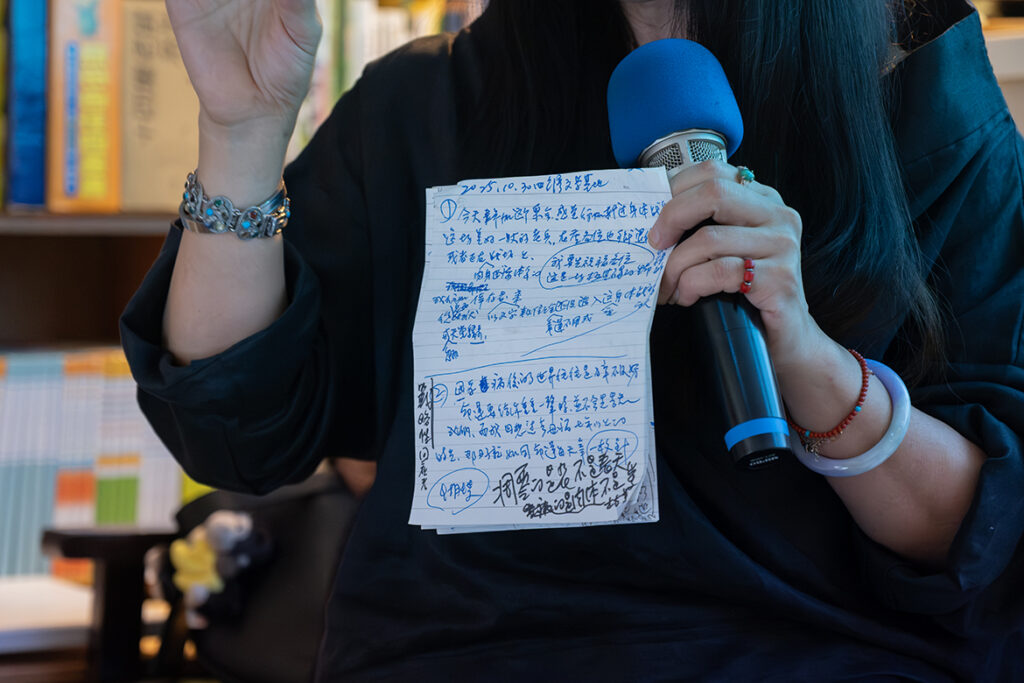

書寫如何開始?她介紹起她以札記體書寫的《訣離記》,「這或許是大家比較能學習的一本,我裡面都是斷句,寫母親的百日。」百日有很多種,生病起的百日、進安養院的百日、開刀後的百日⋯⋯一日一日地寫,寫下自己的時間。鍾文音建議,可以買一本空白筆記本來書寫,因為寫作需要自由,可以隨性塗鴉,字體或大或草,重要的事情總會在書寫的勞動間成為深沈記憶。

母親對鍾文音來說,是場漫長的雨季,下了七年又七個月。有些人的離別是快速的,還在看風景就被迫早早下山,但有些人是漫長的,像是座永遠爬不完的山,「但我後來知道母親的山爬完了,來到山巔,不是為了摘取月亮,而是讓月光整個籠罩,總會有收穫。要去相信,凋零的會是花朵,不是春天。」

最後,鍾文音為大家朗讀被收入在《給照顧者的文學處方》裡頭的〈母親的化妝台〉,擺在輯三:放下自己,放下疾病,放下受苦的你。

「母親不在的房子,母親其實無所不在。我輕輕地關上房門,聽見母親的笑聲朗朗。」

她坦言,近三年過去了,自己不算真的走出了黑暗,每日的下午五點三十七分三十七秒,鍾文音依然會望向天空,看雲的變化,看媽媽幻化成了什麼,給自己一些安慰的幻想。

所以文學是重要的。「當你穿過每一個漫漫長夜,只剩下自己,覺得撿回了生命中的自我,剛剛可是才穿過一個啟示錄,那何不把它寫下來呢?」鍾文音說,生命的每一刻都值得慶祝、感謝,及為他寫下點什麼,不一定發表。

她寫成書,也只是剛好自己是以文學為業的人罷了。

撰文|麥恩

明明在米蘭學食物設計,卻意外回台成了文字工作者,自從把人類都想像成動物或寶可夢後,生活有趣了許多。文字幸運地散落於各媒體,也是《聊BAR電影》podcast的穩定笑聲來源。

攝影|Alan