黃文博

一九五六年生,臺南鹽分地帶井仔腳人,國小校長退休。曾任文化部、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、連江等縣市民俗審議會委員,國藝會藝術扎根評鑑委員、臺南生活美學館文化體驗輔導委員;曾獲《聯合報》報導文學獎、南瀛文學獎、教育部「本土語言傑出貢獻個人獎」、臺南縣校長領導卓越獎、鄭福田生態文學獎台語詩組首獎等等;寫有臺灣民俗、信仰及台語文學計一百餘冊,其中與台語有關的作品有《牽豬哥趁暢》、《ABC 狗咬豬》、《渡鳥》、《綴你飛》、《越鳥戀歌》、《山林戀歌》、《煙月寒江草》、《月夜寄風霜》、《飛過井仔腳》等。

陳建佐

一九九四年生,現居臺南善化的屏東東港兼小琉球人,褲子裡有松鼠工作室負責人,有兩張中學教師證,不是在廟裡就是在海邊,曾獲教育部文藝創作獎、高雄青年文學獎首獎、屏東文學獎首獎、臺南文學獎首獎。亦曾出版類型小說、短篇小說集共六本。

北門井仔腳興安宮廟埕前的鹽田,因發展觀光總是聚集著人潮,但稍微往井仔腳聚落中心移動,海岸旁魚塭、住家和廟宇交錯的這裡仍沒有路名,我們抵達的那日下午風大,沿著唸謠步道緩步前進,黃文博校長所居的「朔風樓」便座落於此,他笑著招手,關於鹽分、民俗與實踐的對話,於焉展開。

出身鹽分的囡仔:從師專到民俗採集之路

「如果若屏東師專考無牢(tiâu),我就去做工矣,啊無就做布袋戲仔。」身為鹽工之子的黃文博校長,從小就跟著父母下鹽田工作,為了支撐家計,曬鹽之餘他們也必須討海、 摸蚶仔、牽魚栽(khan hî-tsai),對一九五〇年代的草地囡仔來說,若能考上師專是再好不過了,一來免學費公費就讀,二來不用擔心住宿,還有零用金補貼,畢業後也能確保工作穩定,只要能讀書會讀書,師專必然是國中時期抉擇未來出路的首選。

而原本就對寫作抱持興趣的黃文博,師專畢業至成大歷史系就讀的那段期間,開始嘗試書寫投稿,身處戒嚴時期,較具臺灣本土意識的報紙只有《民眾日報》、《自立晚報》及《臺灣時報》等三家報社,時任《臺灣時報》的副刊主編許振江,看了黃文博的文章後,親自打電話給他:「黃先生,你的東西我們報紙很需要,你盡量寫,我們盡量幫你刊。」就這麼幾句話,從此黃文博拚命書寫;也在差不多時期,黃文博的父親驟然過世,他忽然意識到自己和父親、和家鄉的連結是疏離的,父親熟絡的神明、廟宇、廟務等等經驗,似乎都與他所受的教育無關,若是沒有人將這些傳承下來,或許這些屬於地方的記憶,都會隨著耆老的逝去而消失不見。

那該怎麼辦?於是黃文博開始請教有著相關背景和知識的各行各業,童乩、法師、藝陣、王船師父……全都是他工作之餘的採訪對象,田調期間也常遇過許多當下難以解決的狀況,像是記錄打城時,雖法師(紅頭仔)認為無妨,但亡者家屬仍不諒解外人於現場拍攝;又或是製作脫衣舞(thuat-i-bú,但口語上習慣將 i 發為 ni 或 li)專題時,臺上的舞孃和他對到眼後忽地躲回後臺,電子花車燈光轉瞬熄滅,臺下的觀眾意識到原因後,當場伸手搶奪黃文博胸前相機,還對他拳打腳踢——說起往事語調輕鬆自在,卻也足以讓人相信,當時採集田野採集的過程,付出的代價遠比一般人想像的還要多。

破除迷思:重新詮釋民俗文化的價值

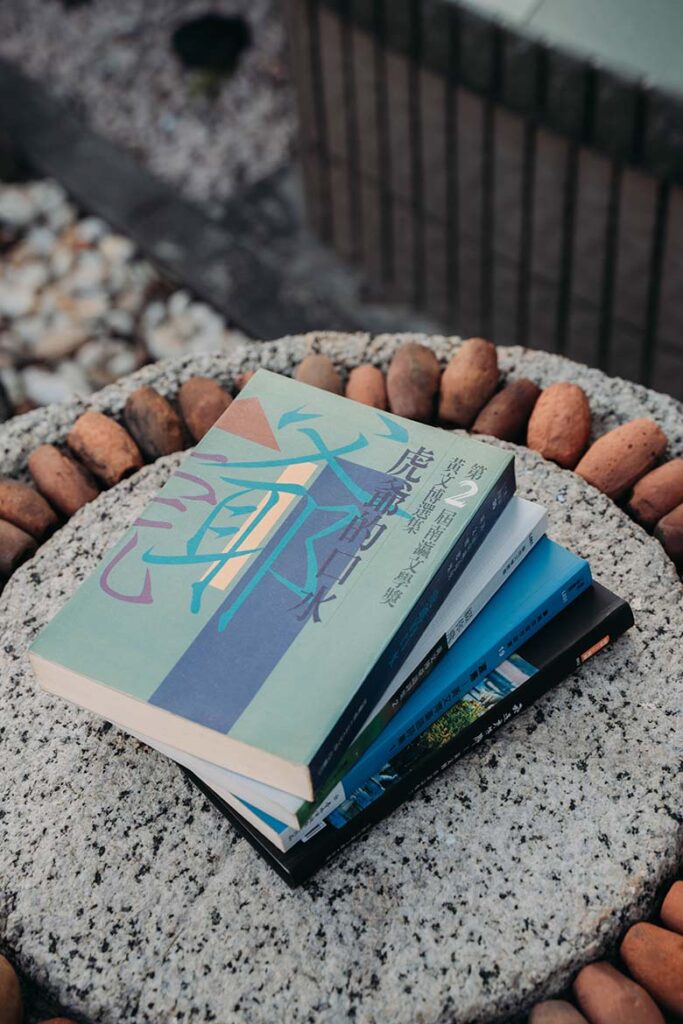

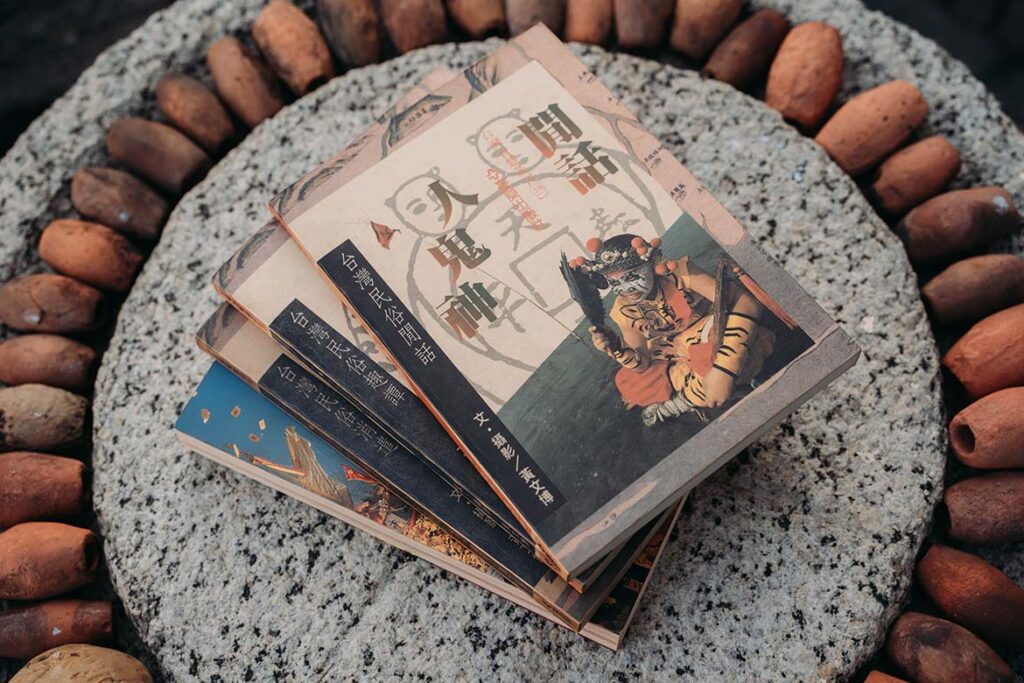

就這樣累積了一段時間後,長期深耕地方文化、時任臺南縣文化中心主任的葉佳雄,看見了黃文博的才華和努力,為他出版了人生中的第一本書《臺灣民間信仰見聞錄》(1988),並讓他有機會和其他有志一同的文化人開始規畫、出版記錄原臺南縣地方文化的相關書籍,一直到縣市合併前的二十年間,他們總共出版了一百本專書,內容包羅萬象,舉凡臺南縣的產物、景觀、人物、地名、組織、生態……,統統涵蓋在這套系列專書之中,「雖然臺南縣這個行政區劃分結束了,這個名字消失了,但這些臺南縣的種種透過文字、影像保存了下來,幾十年後子孫們回過頭來,仍能看到整個臺南發展的歷史軌跡。」黃文博這樣說。

然而即便做了諸多努力,時至今日的臺灣社會,卻仍瀰漫著某種近似於二分法的評判準則,或許是歷史脈絡與教育制度使然,傳統文化、民俗信仰常會輕易被劃入「粗俗」、「迷信」、「不入流」、「擾民且無謂」的範疇,許多人甚至打從心底看不起傳統文化活動的參與者,如戲謔八家將稱之為「8+9」;面對這樣的社會氛圍,黃文博提出了好幾種切入觀點:「你要改變別人是不可能的。」他說,可是若以文化層面的角度來看,「但是我們彼此可以互相尊重,我們可以接納不同的文化到我們的系統來。

以台語為例,台語包含閩南語、東洋語、歐美語、平埔語這樣混在一起,變成今天的台語,所以台語的豐富性更多;就像臺灣文化不等於中國文化,中國文化只是臺灣文化的一部分而已。臺灣本身有著海洋的性格,這是我們做為海洋國家的一個心胸。同樣的,我們可以拜媽祖,可以拜觀音,可以拜耶穌,也可以拜天主,我們都能接納,這是我們的優點。」

若是以研究者的立場來看,則是用客觀的方式有系統的整理、探討為什麼會有這樣的文化現象,「像是研究童乩不是鼓勵你去迷信,童乩和神明如何連結也是其次,我們講的是為什麼有這樣的現象,童乩操五寶(童乩分文乩和武乩,武乩所使用的法器中,七星劍、銅棍、鯊魚劍、月斧、刺球合稱「五寶」。),五寶有什麼信仰意義?為什麼要敬香?過程為什麼要這樣?」

就社會學的角度,生意人、讀書人之所以參與廟會等宗教活動,則可能是為了要拓展人脈以增加生意,或是藉由參與村庄活動在社區中立足,「因為你是這個社群、這個村落的一分子,你必須有所付出,而這就是代表這個族群參與公共事務的力量。你不能只看到宗教的表面,他背後有著很深厚的文化意義。」

民俗信仰及其衍生出的種種涵蓋了各種面向,並非只是單純的宗教活動,「促成這些活動的動力,其實就是鄉土情感,大家拱(Kióng)一個信仰出來,拱一個文化出來。」黃文博如此作結。

鹽田到詩田:鄉土文化扎根校園

作為第一線的教育工作者,黃文博於兩千年升任國小校長,不僅在鹽水區河南國小就任期間,將校名更改為符合原本地名的坔頭港(Làm-thâu-káng) 國 小, 亦 將台語書寫、教學融入學校的校本課程中,規畫全校朗讀唸謠比賽,二〇〇八年,校內設置唸謠步道,步道集錄了教職員以在地景物為題創作的的十四首唸謠作品,用窯燒的方式結合彩繪呈現,讓學生們更加親近台語文學,培養對台語和地方文化的認同。

「如果下一代的孩子,對土地的認同沒有這麼高,那就算聰明、會讀書,將來也有可能是這塊土地的破壞者,教育、扎根是最重要的。」他說。

做了幾十年地方文史研究,出版超過百本專書,並將個人所長和教育專業相結合,以推廣臺灣文化為己任的黃文博在退休之後,其創作內容也漸漸出現轉變,希望能做點不同嘗試的他,從自己的台語專業出發,以台語新詩的形式書寫自己一路以來的人生觀,提到寫詩,他有一套找尋靈感的特別方式,那就是「鳥」。

跟著朋友一同練習生態攝影的黃文博,一有空便會帶著相機到處駐點,只為捕捉到各式鳥類的精彩瞬間,拍攝完成後,他便會以不同品種的鳥類影像和各地風景為發想,把照片中的畫面透過譬喻、轉化,延伸至社會、政治、愛情、鄉土等等不同主題象徵,什麼題材都寫的他,至今(2025)已出版七本台語詩集,手邊也還有至少五本書量的文稿等待結集成冊。

「以前都是幫別人做,誰委託就幫誰,」黃文博說,「現在更想要有自己的時間,做自己想做的事。」或許,旁人認為的「文學轉向」並不是轉向,而是回過頭來重新關照在這片土地生活的自己。

採訪撰文|陳建佐

攝影|林睿洋