凡是對歷史一無所知的人,的確能把從前的生活只當作遙遠的異鄉。

─ 徐林克(Bernhard Schlink),《我願意為你朗讀》

一九三二年,日治時代的臺灣舉辦「全島洋樂競演大賽」,殖民者與被殖民者同臺較量,冠亞軍卻都由臺灣演奏家取得。應該說是輸不起吧,日本音樂家鎩羽而歸的消息傳開後,居住在臺灣的日本居民,紛紛在當時數量很有限的報紙上投書,表達他們對於臺灣音樂界的「憂心」。其中有一篇文章特別不客氣,題為〈正告米粉音樂諸先生〉,大意是,臺灣人的古典音樂,就像路邊攤的米粉湯那樣,廉價又粗糙─ 不妨這樣翻譯:想跟我們大和民族一爭長短?再練一百年吧!

其實,百年前的報紙投書,反映了帝國主義時代的某種「歷史任務」。正因為落後民族的素質堪慮,因而殖民者得積極肩負教化啟蒙的偉大任務。我們或許好奇,高等文明每每自詡投之桃李,然而,比如臺灣人這樣的「落後種族」,又是否虔心報以瓊瑤?

德國小說家施益堅(Stephan Thome)在德國出版了長篇小說《梅雨》,寫基隆李家整整一世紀的繁衍生息。本書以家族史寫國族史,頗有幾分臺灣式大河小說的況味。不過,時代巨輪下的李氏家族,除了因太平洋戰爭或白色恐怖而顛簸搖晃,還有一條隱蔽支線:作為臺灣人,愛情也是國族身分之「昇華」路徑。

日治晚期,阿祖李桑在金瓜石礦場擔任管理職,他一輩子惦記日本留學時代所交往的房東小姐─ 那是「成為日本人」的渴望;二二八事件後,明明三伯父因此下落不明,但阿嬤靜梅還是半推半就接受黨國二代的追求─ 此乃「回歸祖國懷抱」之權宜;至於第三代華立、第四代茱麗,雖然成長在更富裕的當代臺灣,然而家族內未曾癒合的族群記憶卻隱隱作痛,這讓兩人告別故鄉、和美國淑女或英倫紳士結婚。我們這些依次被荷蘭、清國、日本與國民黨政權殖民的島民,即使陷入痴狂的戀愛,也總是謹記「脫亞入歐」之潛意識律令。

德國小說家施益堅

愛情若是最浪漫的神話,那麼對於亞當後裔來說,窮盡一生追尋,也要找到丟失的那根肋骨。

《梅雨》以德文書寫臺灣土地,算不算是「臺灣文學」遠親呢?至少,本書的潛在主題,已經悄悄點出臺灣文學史中,因為多重殖民背景而發生的「婚戀的族群政治」 ─ 日治名家翁鬧、龍瑛宗,都曾深深戀慕端莊的日本小姐;閩客族群出身的才女季季與劉慕沙,則排除萬難委身於流亡臺灣的外省人朱西甯、楊蔚;至於多情的三毛更讓人難以忘懷,她與西班牙夫婿荷西在非洲大沙漠邊緣,譜出一段生死交織的戀情。

也許,不可自拔愛上「先進文明」,發自內心蛻變為日本人、中國人,或者乾脆徹底歸化西方,這便是我們這個歷史短暫的新興島國,至今都無法繞過的詛咒或賜福。

其實,在德國迭獲文學大獎、還取得哲學博士學位的施益堅,他自己就是一位道地的臺灣女婿。數年前,他在島上登記結婚,而且當時深深驚訝於,臺灣公務機關的友善與高效。

你我生長於斯,關於「什麼是臺灣」這一提問,大概是丈八燈臺、當局者迷。然而來訪十年的歐洲國民,如果自願選擇臺灣成為第二故鄉,或許對於這塊土地,會有一些獨到的觀察。

在一次臺灣 YouTuber 的訪談中,施益堅一邊細細品酒,一邊俏皮的說,政治上我們會反對「刻板印象」,但回到日常生活,刻板印象卻足以傳達關於民族文化的局部「真理」。施益堅在不苟言笑的德國誕生長大,但生活在臺灣超過十年,讓他早已內化南國的爽朗率性。每一次,小說家從德國機場入境回鄉,目賭「同胞」那一張張聞名國際的德意志撲克臉,他都得自覺收起「臺灣人熱情」,再次變回當了大半輩子的嚴謹日耳曼民族。

在新冠疫情肆虐期間,專事純文學寫作的施益堅,曾受出版社邀請,寫下一本另類旅遊書《台灣使用指南》。該書向普通德國遊客列舉我們早就見怪不怪的「臺灣奇蹟」 ─ 直率熱切的政治參與、寬容幽默的本土宗教、多元又充滿創意的平民美食、還有舉國風靡的野球運動。

但小說家並非毫無保留,施益堅注意到,臺北街道的雜亂老舊、以及那些拼貼中國意象的詭異地名。《台灣使用指南》這樣提問:「臺灣人不過是講中文的日本人?」「將死去的賽德克族重新詮釋為為中國捐軀的愛國者?」從自傲於歷史悠久的歐洲人看來,這個年輕又充滿活力的島嶼,似乎還不足夠清楚知道自己是誰,畢竟島上充斥太多的神明、太多的祖國。

德國小說家施益堅

《梅雨》當然不能免於某種「現代」德國視角,所以小說的開場,堪比為「臺灣民族」萌芽時刻─ 這個故事選擇以苦悶、緊縮的太平洋戰爭展開序幕。儘管人們大多煩惱於通貨膨脹與柴米油鹽,但李桑在工作空檔還是惦記著日本政權播放的宣傳電影。他「沒辦法想像比李香蘭更美的女人」(李香蘭本名山口淑子,是當時有名的日本女星)。而李桑的女兒靜梅,同樣被「先進文明」的美麗所深深打動,小學校裡那位溫柔優雅、穿上和服的本田老師,就是土氣臺灣女孩無上偶像。

沒有什麼事物,會比戀慕他人的誠心更為真切。李家父女的經歷其實相當典型,在日本統治時期,臺灣人初識了現代文明,也由此形塑對於美好社會的嚮往。

但現實與歷史中的「愛情」,往往還伴隨其中一方的強勢、與另外一方之屈從─ 隨著歷史瞬息萬變,在國民黨接收臺灣之後,靜梅改用漢名,在女子高中學習標準的國語。青春初綻的少女有萬種風情,也因此招來了轉進來臺的港務局官員么子所發動的猛烈追求。這位外省少年殷勤慷慨,靜梅倒也不是不喜歡,可是總有東西隱約隔膜著彼此。少女清楚感覺到,「大陸人認為有權得到自己喜歡的東西」,少年的示好裡混雜著某些無從抵禦的進逼。

無獨有偶,許多年後,孫女茱麗也在全球化的世界中遇見了一個與外省祖父同樣強勢的男子。在跨國公司上班的英國男友,富裕而自信,他對這個年輕臺灣女孩的政治信念嗤之以鼻,卻又無比驚訝於,女孩對於遠嫁英國、共築愛巢一事,居然還帶著相當遲疑。

臺灣的歷史,是不是巧合般映射著臺灣人的感情?要嘛,如同日本的政治殖民,要嘛,如同第一世界的文化入侵─ 面對來自發達國家的「善意」,島上住民太過容易動情,每每發自內心認同、感激涕零接受。

《梅雨》寫的是李家祖孫四代,但這個家族,其實是臺灣社會急遽現代化過程中,蒙受額外幸運的一群。他們居住在昂貴的大安區精華地段,茱麗父親每年更換名車,還在中國經營工廠,其滯留頻率讓女兒懷疑可能偷偷包養情婦。不過,作為本省外省混血,體面的中年男子幾乎不說臺語,而且厭煩於女兒對於太陽花運動的高度狂熱。

表面上,家族過著肥皂劇裡典型的美滿生活,但在阿嬤壽宴前後,本省阿嬤和外省爺爺的貌合神離,揭示了族群衝突造成之歷史隱痛。曾經他們是建中北一的佳人才子,但兩小無猜的戀情很早就出現裂痕。透過阿嬤的回憶,婚前有一次去看望因讀書會而坐牢的兄長,回來後情侶大吵一架─ 因為爺爺怎樣都不肯承認,蔣委員長比起日本總督,對待臺灣人的手段是更加殘酷。

年輕的靜梅忍不下這口氣。她回嘴說:「他們摸我。」在那個時代,警衛濫用職權,性騷擾來探監的政治犯家屬,簡直天經地義。年輕的爺爺自然同仇敵愾起來,但對女友的愛情是一回事,在政治觀點上他堅持,中華民國的高壓手腕就是戒嚴時代的必要之惡─或許從那時起,就算愛情再怎麼純粹,也沒有能耐去彌合接受日本教育的本省女孩與受惠於流亡黨國的外省男孩。

在白色恐怖的肅殺氣氛中,婚姻兩方的父親,一邊是本省殷實望族、一邊是外省移民官員,曾經試著聯手阻止這段跨族群戀情。然而年輕人還是克服了長輩的反對,最終結為連理。但不幸的是,婚後感情果然每下愈況,么子華立誕生後,夫妻分房而居,靜梅在外省家庭中作為媳婦也日漸安靜。儘管如此,靜梅仍定期去探望身為政治犯的兄長,那是升斗小民在白色恐怖中必須堅守的人性防線了。

諷刺的是,唯有愛情,才能在那樣的時代讓一對本省女孩與外省男孩廝守結合。但即便是近乎璀璨的真誠愛情,仍不可能在那樣的時代,抵禦政治高壓導致的兄妹冷漠、夫婦失和。

德國小說家施益堅

最後,用德語書寫的《梅雨》,到底能不能算來自異鄉的「臺灣文學」?也許我們不必太過執著作者國籍,但必須承認,德國雖經歷納粹暴行,又因冷戰體制而國家分裂,然而戰後八十年以來,德國人仍堅定地反思戰爭罪惡、也持續挖掘探究真相─ 相比於德國對「民族惡行」永誌不忘,島嶼的居民太過習慣輕輕放下。

真要說起來,那些承受威權壓迫的平凡人,除了旁觀或冷漠並無滔天大罪。但在我們臺灣的情況,整個社會也默許一種結構性的溝通失能。《梅雨》顯然非常同情大時代裡的小人物,但也暗示讀者,此情此景並不存在無辜者。

還有一事不能忘記:臺灣人一向以熱情對待外國朋友著稱,但臺灣女婿所寫下的《梅雨》,卻圍繞著一種無法修復的冷漠。因為曾有過納粹極權與屠殺猶太人的歷史,德國當代文學因此特別關注「贖罪」。面對歷史,沒有人可以宣稱置身事外。

從轉型正義角度,在日本殖民體制結束後,臺灣迎來了非常相似的黨國威權統治。但誰應該為了連續的國家暴力負責?無論省籍、族群,多數臺灣住民,均屬歷史的犧牲者,但我們也不能輕易卸責,正因為長久以來惰於挖掘真相,如今,曾經的族群矛盾,轉化成激發藍綠惡鬥的相互怨恨。

無論如何,《梅雨》意味著德國老哥寄達臺灣兄弟的過來者言。在故事結尾,最年輕的孫女茱麗,拒絕傲慢白人男友求婚,並決定留下陪伴寡言的阿嬤。這份對於故鄉的醒悟,其實沒有捷徑可走。整整四代的漫長歲月,這個家族方才稍微知道自己是誰、發生過什麼─ 「認同」不可能在真空中突然發生。

小說之所以題名《梅雨》,是來自書的一段對話:「最近有一個大陸人對我說,我們就在這裡躲雨,直到雨停。」那是中國流亡者,渡海來臺灣時如同燕子般的心情。但所謂的家鄉,並不是回不去的遠方。游子在異鄉當然可以一時避雨,但日子久了,終究要隨遇而安、落土成家─臺灣這個島嶼雖然不大,但足夠承載所有懂得愛與付出的旅人。無論東洋西方、日本中國、本省外省、客佬原民,你若自詡為島嶼過客,靈魂深處那場無所依傍陰雨,只怕永遠也無法真正止歇。

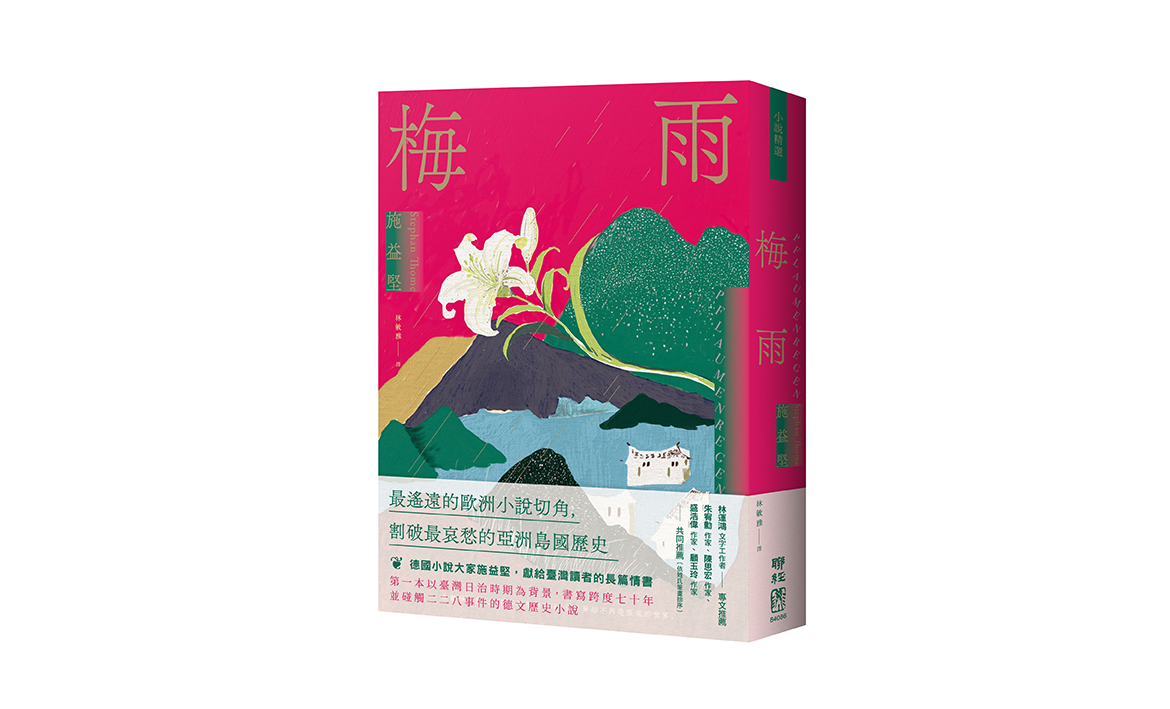

《梅雨》

施益堅/著·林敏雅/譯

聯經出版

作者簡介|施益堅(Stephan Thome)

1972年出生於德國的比登科普夫,主修哲學、宗教學以及漢學,在東亞生活與工作了15年。曾先後到中國、日本、臺灣等地做研究和居留,觀察每一座城市的風土人情。而在臺灣居住的時間最長,同時完成第一部小說《邊境行走》,注定與臺灣讀者締結最深刻的緣分。曾任德國國家研究機構學者、國立臺灣大學人文社會高等研究院訪問學者、國立中興大學駐校作家。

《邊境行走》,甫出版即震撼德國文壇,成為各書店裡讀者詢問度最高的作者之一,並入圍2009年德國法蘭克福書展德國圖書獎(Deutscher Buchpreis)年度決選且獲得觀點文學獎(aspekte-Literaturpreis)最佳作者首作。第二部長篇小說《離心旋轉》於2012年出版不僅入圍該年度法蘭克福書展之德國圖書獎年度決選入圍,更獲2014年柏林藝術獎之文學類別(Berliner Kunstpreis Literatur)。繼前作《離心旋轉》從丈夫的角度審視自己的人生後,2015年出版的《對手戲》鋪陳女性深度心靈剖析。2018年第四本長篇作品野心更勝,爬梳歷史敘寫有關太平天國動亂的小說《野蠻人之神》,再度入圍法蘭克福書展之德國圖書獎年度決選。2021年完成新作《梅雨》,2023年出版《台灣使用指南》,德文版大獲好評,也引發德國人對臺灣的關注。目前仍持續創作中。

撰文|林運鴻

現為文字工作者,評論見於鳴人堂、博客來OKAPI、Openbook閱讀誌、思想坦克、報導者、《字母LETTER》、《春山文藝》、《幼獅文藝》、《中學生報》、《聯合文學》雜誌等。

攝影|YJ