十七年前,我將邱妙津的《鱷魚手記》翻譯為《ある鰐の手記》(作品社,2008),並於兩年後前往中興大學的研討會發表演講〈關於邱妙津作品裡日本文學的「引用」——以「鱷魚」意象之來源為中心〉,更在之後以此為基礎,撰寫論文〈邱妙津作品における「鰐」という表象の源泉をめぐってー台湾現代文学における日本文学の「引用」ー〉。今年,適逢邱妙津逝世三十周年,上述演講和論文裡提及的作品《pink》、《箱男》也陸續於台灣出版中譯本,於是此次,我改寫了上述的演講與論文,並加上近年的觀察,討論在翻譯過程中所注意到的「鱷魚」意象來源。

《鱷魚手記》充滿各種文學作品、電影題材的引用,已是無庸置疑的事實。我曾於其他論文❶中討論到《鱷魚手記》與村上春樹《挪威的森林》之間的深厚關聯,並指出其中鱷魚的意象可說來自披頭四的歌詞:「我們聊到半夜兩點/『該睡了』/她大笑著說她早上還得工作/我說我不用/然後爬到浴缸去睡」。最後一句「爬到浴缸去睡」彷彿在反映做不到愛,只能在浴缸中獨眠的男性形象,而《鱷魚手記》初版封面,正是一條躺在浴缸裡的鱷魚。

提到浴缸,論文中亦曾提及,德瑞克・賈曼(Derek Jarman)的《The Garden》(1990)中,一對男同志情侶爬進浴缸的畫面,對於同性戀這個主題,以及《鱷魚手記》開頭「鱷魚浸泡於浴缸」的意象,都產生了影響。除了上述論文提及的《挪威的森林》之外,本文將再透過村上春樹〈綠色的獸〉、岡崎京子《pink》、安部公房《他人之臉》和《箱男》這四部作品,探討邱妙津想像力的泉源,同時也想探討日本文學如何影響邱妙津等同時代的優秀作家。

《鱷魚手記》

邱妙津/著・時報出版(1994)

分身的消失與埋葬: 〈綠色的獸〉

〈綠色的獸〉最初刊登於《文學界》一九九一年四月號臨時增刊「村上春樹特輯」,後收錄於短篇小說集《萊辛頓的幽靈》之中。小說描述一位家庭主婦在老公出門上班後,遇到一隻長有綠色鱗片的怪獸向她求愛。怪獸讀取了「我」的心聲並說:「太太,太太,我是來向你求婚的,你知道嗎?我是從很深很深的地方一直爬上來的。」後來「我」終於發現「這隻怪獸會隨著情緒變化而不斷變身」,因此想像「我所能想到的任何殘酷場面」來欺凌牠,苦不堪言的綠獸最後身影逐漸模糊。「我」繼續對綠獸念念有詞地說︰「你什麼都不會,你存在的意義就到此為止了」。然後,「那對眼睛就此消失在一片虛空之中」。

小說中「鼻子出奇地長」、「而鼻尖細得像鞭子一般」等對怪獸外型的描述,令人聯想到鱷魚的長相,而將其擬人化的描寫也與《鱷魚手記》的鱷魚有共通之處。不過《萊辛頓的幽靈》的中譯本直到一九九八年二月才在台灣發行,一九九五年六月二十五日便自殺離世的邱妙津當然不可能擁有,在一九九一年初次刊出時便讀到該作品的可能性也微乎其微,因此以傳統意義來比對兩作品間的影響關係便不再重要。

重點在於邱妙津的情感與村上的情感居然產生共鳴的瞬間,並在完全偶然的情況下,營造出相似的意象。如《鱷魚手記》中的鱷魚就是拉子的分身一般,綠獸也是「我」的分身——若以村上的話來說,就像是影子,或是無意識的意象。除了鱷魚/怪獸等外在意象的相似,兩部小說也都讓另一位敘事者(拉子/我)的分身在最後消失。如鱷魚說著:「祝你們幸福快樂!」而消失在大海中一般,「我」也否定了綠獸的存在,而使綠獸消失。這種巧妙的情感呼應從何而生?我們很難利用傳統含意進行實證,但其中一個關鍵在於:綠獸是從土裡爬出來的——也就是說牠原本被埋在土中。

《鱷魚手記》的〈第八手記〉引用了村上春樹於〈開往中國的慢船〉寫下的「六年裡我埋葬了三隻貓」,這個在《鱷魚手記》中引用的片段,亦引用於《蒙馬特遺書》之中,並發揮了更大的作用。《蒙馬特遺書》的讀者應該對〈第二書〉四月二十八日給絮的信中提到「我終於體會到『親手埋葬』四個字,想到村上春樹説六年裡埋葬了兩隻貓的事⋯⋯」這段描述有印象。如果說邱妙津把村上將所愛之人的分身——「兔/貓」埋葬起來的想像,進一步發展成尋死的衝動,那麼關於埋葬之物反擊的想像,應該是從村上〈綠色的獸〉中發展出來的。埋葬作為分身的鱷魚,而這隻鱷魚又讓人聯想到〈綠色的獸〉。這種想像力的呼應,也同樣出現於以下將要討論的漫畫《pink》之中。

《萊辛頓的幽靈》

村上春樹/著・賴明珠/譯

時報出版(2018.07)

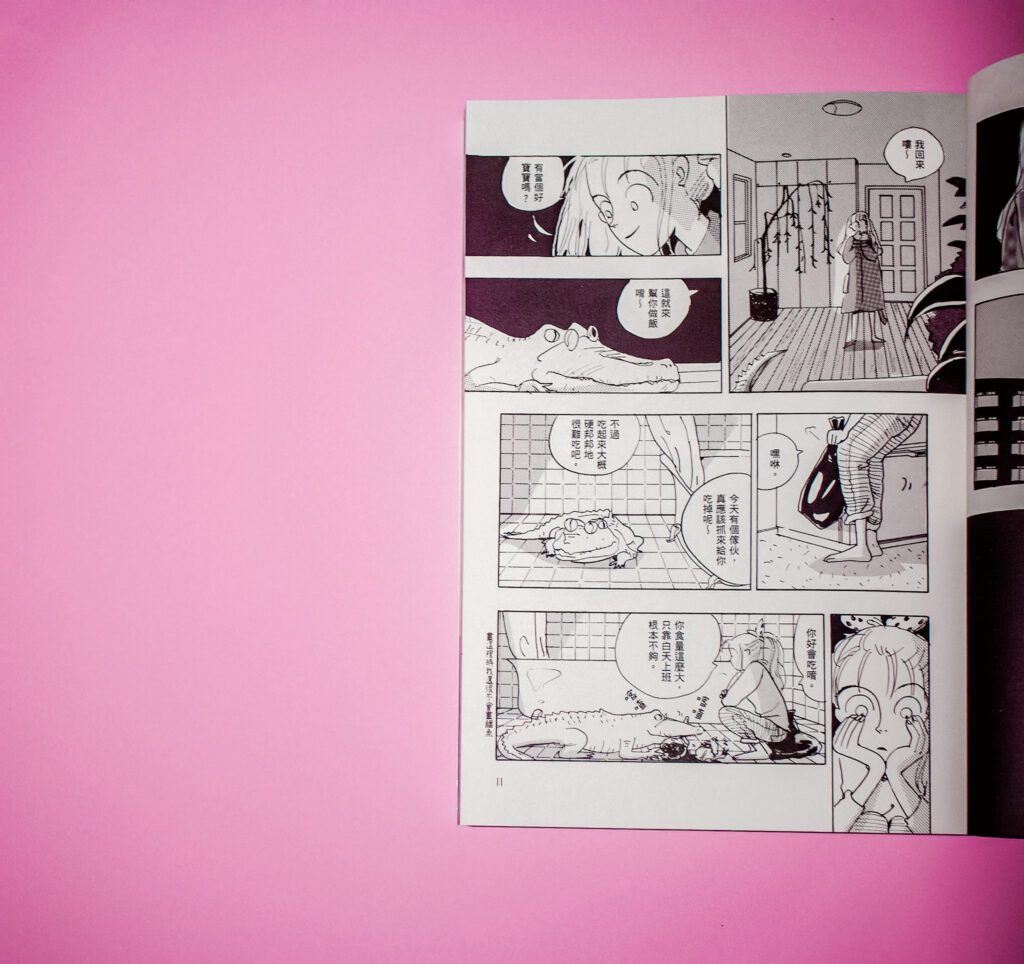

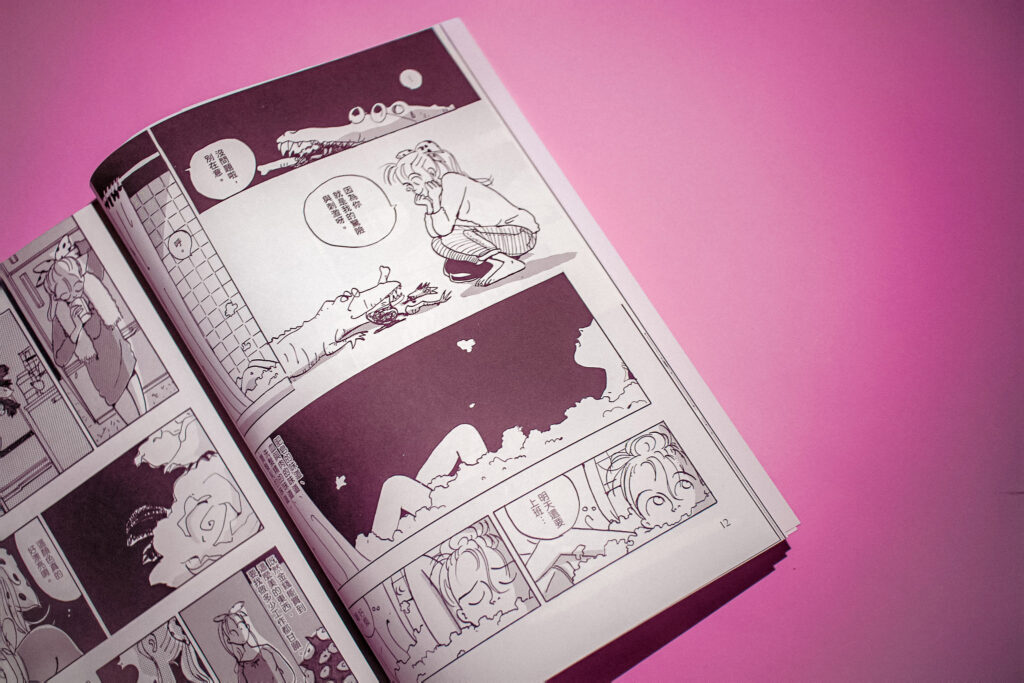

浴缸裡的自己:《pink》

天才漫畫家岡崎京子的作品《pink》的女主角由美子白天是個粉領族,晚上卻還兼差做應召女郎。這是因為她在家中的浴室養了一條鱷魚,而光靠上班的薪水卻不足以供應鱷魚的飼料。《pink》的開頭即出現由美子在浴缸旁餵食鱷魚,並在浴缸內泡澡的分鏡,令人想起《鱷魚手記》〈第三手記〉之中出現的「浴缸中的鱷魚」;而別忘了〈第一手記〉中的敘事者「我」也是在浴室裡——這個「我」究竟是拉子還是鱷魚?或者兩者根本無關?兩者的關係在〈第五手記〉中有了提示。

因為受邀參加使用假名的假聖誕舞會,使幾乎要被發現是「鱷魚」的「它」,被化名為「賈曼」的「我」所救。然後,「我」表示︰「(德瑞克・賈曼)使我決定寫這部鱷魚提供資料、賈曼提供技術的小説。再從畢業證書寫起⋯⋯」,暗指小說開頭的〈第一手記〉。由此回頭再讀〈第一手記〉,以第一人稱「我」所敘述的、關於拉子的故事,其實就是鱷魚要讓舞會中自稱賈曼的另一個「我」所寫的小說,讀者因此能推論出拉子=鱷魚。反觀《pink》,女主角由美子雖然並不直接等於鱷魚,但她卻將這隻鱷魚寵物視為自己的分身,才勉強維持住了瀕臨崩潰的精神狀態。

邱妙津本人生前並未特別提及岡崎,因此兩部作品的相似之處可能只是出於一種同時代的巧合,但當我們回頭再看《pink》中由美子將鱷魚養在浴缸的畫面,會發現竟不可思議地與《鱷魚手記》的內容不謀而合。

©岡崎京子/マガジンハウス/圖像授權

慾望的分身術: 《他人之臉》與《箱男》

不同於前面提到的〈綠色的獸〉與《pink》,邱妙津在《鱷魚手記》中明確提到安部公房的小說《他人之臉》與《箱男》。

安部公房。這個名字射進鱷魚房間的窗簾之後。暗戀的作業有點改觀。鱷魚決定從此把暗戀對象統統叫做安部公房某號,依序編目下去。大概是讀了此人的「他人之臉」後,五花八門産生暗戀他人的根源,在裡面都編齊的緣故。此書也啟發它終究必須付、諸、行、動。

安部公房。這個名字射進鱷魚房間的窗簾之後。暗戀的作業有點改觀。鱷魚決定從此把暗戀對象統統叫做安部公房某號,依序編目下去。大概是讀了此人的「他人之臉」後,五花八門産生暗戀他人的根源,在裡面都編齊的緣故。此書也啟發它終究必須付、諸、行、動。

〈第四手記〉提及的《他人之臉》由因「液體空氣凍傷」造成臉部傷殘的主角「我」的手記所構成。「我」戴上面具,成為另一個人格「他」來誘惑自己的妻子,但妻子卻從一開始就知道丈夫的把戲,留下了「你需要的不是我,而是一面鏡子」的字條離開。因為這張字條受到打擊的「戴面具的我」,為了「靠著行為打破現狀,把我的嘗試從虛無中拯救出來」而「踏出腳步走向深夜的街道」。〈第四手記〉中的「此書也啓發它終究必須付、諸、行、動」,可能正是受到「靠著行為打破現狀」這句話的影響。但更徹底的引用是在「面具」的設定:鱷魚平常是披著「人裝」,這似乎就是從《他人之臉》中的面具獲得的靈感;用某種東西偽裝自己,到最後甚至搞不清哪個才是自己真面目的主題,當然也與《箱男》有關。而相較於「戴上面具」,或許「箱子」更為接近鱷魚穿上人裝的形象。

如前所述,《鱷魚手記》裡曾直接提到《箱男》,可見邱妙津確實讀過這篇作品。但有趣的是,《鱷魚手記》中引用《箱男》的部分並不在敘述鱷魚的部分,而在拉子的部分。拉子因為感覺到實現同性戀慾望時那種原罪式的恐怖,而拒絕了女友水伶的愛。後來拉子發現水伶的新戀人也是女性時,曾在〈第五手記〉中,如此表達了她的羞辱感。

安部公房在《箱男》裡寫一個把身體隱匿在箱子裡行走的男子,他從箱子裡遠遠窺視一幅場景:另一名箱男子從箱子裡也藉窺視讓眼前一名裸女使她引發快感,箱男子所體會到混雜憤怒和羞恥的感覺,或許例子並不恰當,但之於我微妙的難堪,稍稍可代表它的極化。

這種羞辱感也出現在《箱男》之中。曾任攝影師的「箱男」偷看「假箱男」醫生的房間時,看到「假箱男」在和一絲不掛的護士談話,因此感到羞辱感並嘲笑自己。某種意義上,這可說是《箱男》的核心部分。邱妙津最關心的是,深藏在自己內心的慾望竟然是由分身來實現的那種「羞恥」感。在這裡也能看到兩位作家的心電感應。而安部公房帶給邱妙津最大的影響,應屬「手記」這種寫作手法。《他人之臉》與《箱男》的敘事特徵,就是都採用手記的形式,最後,使最初敘事者與其分身的行動混淆不清,《他人之臉》的「我」與「他」/《箱男》的「箱男」與「假箱男」於是形成一種錯綜複雜的存在/書寫方式。而如《鱷魚手記》中「拉子/鱷魚」和偶爾被人窺探的「我」複雜交錯的書寫策略,或許可視為相當程度「引用」了安部公房的作品❷。

©岡崎京子/マガジンハウス/圖像授權

睜開特殊的眼睛, 以及分身們的復活

以上,藉由《鱷魚手記》與村上春樹〈綠色的獸〉、岡崎京子《pink》、安部公房《他人之臉》、《箱男》等四部作品的關係,來探討營造出「鱷魚」意象的源頭。在閱讀《鱷魚手記》時,除發現各種電影、文學作品的引用交織其中,更能解讀出其引用手法。而在解讀的過程中,也可以發現透過《鱷魚手記》的引用,能更進一步解讀許多日本文學作品的可能性,這與《鱷魚手記》是在日本文壇中罕見的女同志文學不無關係。透過邱妙津的「Queer Reading」——若以她的話來說叫做「特殊的眼晴」——可以找到一種前所未見的解讀日本文學的方式。

在全然的偶然之下,我在接受《聯合文學》編輯部邀稿、撰寫此篇的同時,獲邀出席二〇二五年八月二十六日於日本大學舉辦的座談會「台灣文學的旗手:楊双子與其作品」,該座談會是陳國偉教授教授策劃的《中外文學》楊双子專輯日本特別企畫。

邱妙津雖以悲劇性的死亡走向了埋葬,然而以楊雙子為首的「分身」們卻復活、重生,展翅飛向世界。邱妙津那雙「特殊的眼睛」,是否也曾預見這樣的未來呢?——我願意相信,她肯定早已預見。

註

❶〈關於邱妙津作品裡日本文學的「引用」——與村上春樹《挪威的森林》的互文性為中心〉,收錄於垂水千惠《台湾文学というポリフォニー 往還する日台の想像力》(岩波書店,2023)。

❷邱妙津在《蒙馬特遺書》第七書中也曾如此提及安部的《他人之臉》。安部公房與邱妙津的關係,是未來值得繼續深究的問題。

撰文|垂水千惠

日本橫濱國立大學名譽教授。前國際戰略推進機構・都市創新研究院教授。日本御茶水女子大學博士(人文科學)。曾任臺灣東海大學外文系講師。研究領域為殖民地時期的臺灣文學、文化,近期亦關注當代臺灣文學、同志文學。著有《臺灣的日本語文學》、《奮闘的心霊―呂赫若與他的時代》、《台湾文学というポリフォニーー往還する日台の想像力》、《記憶する台湾:帝国との相剋》(合編著)、《臺灣同志文學 全四卷》(合編著)等書,並譯有邱妙津的《鱷魚手記》(《ある鰐の手記》)、及張愛玲的《色,戒》。

翻譯|王敬翔、曾玟閎

圖像授權|©岡崎京子/マガジンハウス

攝影|Levy