九〇年代的集體爆破

在充斥各種末世預言的二〇二五年,重讀邱妙津,彷彿經歷一種黑洞般的穿越。

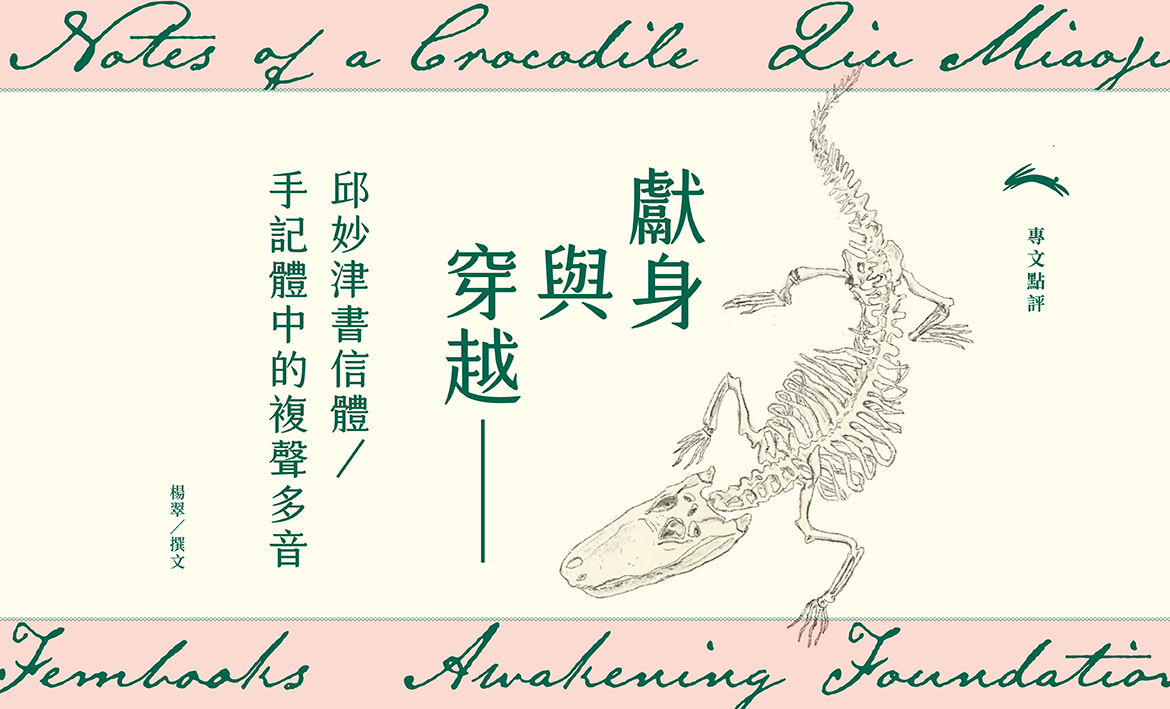

回到一九九四年的時空情境,《鱷魚手記》的出版,是臺灣社會迎來深層結構大面積爆破的徵候,也是臺灣性別運動與女性書寫邁向更多元更廣域的關鍵時間節點。

正如劉亮雅所說,《鱷魚手記》「締造了臺灣女同志書寫的里程碑」,也如紀大偉所言,《鱷魚手記》甚至「已成臺灣女同志次文化的經典」。三十年後重讀邱妙津,更可以說,《鱷魚手記》不只是作家邱妙津個人的文學定錨之作,不只是臺灣女同志書寫的定堡之書,更是由一整個時代所催生並熟成的文化花實。

一九八七年解嚴前後,臺灣性別運動進入嶄新階段,各種不同議題的女性主義團體迸現。運動的重要時間節點當然很多,但我認為有兩件事非常關鍵。第一是一九九〇年九月,「婦女新知基金會」舉辦第一屆大專女生姊妹營,其後大專院校紛紛成立女性主義研究社團;第二則是一九九四年,蘇芊玲等人創辦女書店,引介更多元的性別議題相關書籍。這兩件事讓性別論述與運動朝向更多元化、差異化、知識化、年輕化與主體經驗化。

一九九〇年代中期以後的大學女研社,從校園倡議、街頭運動到文字銘刻,寫下一道道精彩躍動的風景。女性主體要論述——要自己論述——必須自己說出自己的話,儘管可能灼痛喉嚨,儘管可能被貼上異端符碼。一九九四年邱妙津以《鱷魚手記》現身,一九九五年陳雪以《惡女書》發聲,鱷魚/惡女高度互文,這不是巧合,而是節氣已至,社會集體爆破的徵候。

旁觀者書寫的外部威權

《鱷魚手記》與《蒙馬特遺書》長期維持閱讀熱度,至今已然成為跨世代文本。不過,在《鱷魚手記》之外,邱妙津其實也出版了《鬼的狂歡》(1991)、《寂寞的群眾》(1995)兩部短篇小說集,但它們鮮少被提及。如果我們從一九九一年的《鬼的狂歡》開始讀起,結合一九九〇年代臺灣社會多音交響、光影交錯的脈動,三十年後我們依舊談論邱妙津的意義,將會更加深邃。

邱妙津的文學實踐,寫下臺灣女同志書寫的經典,但也遠遠超越女同志書寫經典的意義,而是一整個新時代到臨的徵候。一九九〇年代的邱妙津們,透過寫作、論述、行動、生活,展現既個人又群體、既向內又向外、既獨白又對話的言說慾望,一方面以此建構主體,一方面集體銘刻新時代的紛繁紋理。

《鬼的狂歡》中,邱妙津已經展現性別認同的複雜肌理,女同性戀「T-婆關係」的形成也已現芻型,充滿自我辯證、拉扯、對話、協商的生命履跡。而這種認同辯證,既是主體內在的,更是主體與外部社會關係的顯影。《寂寞的群眾》中的中篇小說〈寂寞的群眾〉,以雙重時空軸線,交織一九八九年六月中國的「六四天安門事件」與臺灣同年八月的「無殼蝸牛運動」,冷眼觀察運動中的領導者、參與者、觀望者,思考運動中的權力政治,同時也犀利反思媒體所進行的一連串對「社運」的符號挪用、再製、傳播,對社會的認知圖像產生什麼詭譎影響。

《寂寞的群眾》的核心思想,是對權力體制,甚至是反威權主體的內部權力關係,進行多重反思與揭露。這些特質與後期的《鱷魚手記》與《蒙馬特遺書》表面看似迥異,核心精神卻一體同源。不管是《寂寞的群眾》中的旁觀見證,還是《鱷魚手記》與《蒙馬特遺書》中的主體見證,都是從兩個不同的視角切入,揭露主流社會的霸權與各種權力運作的粗暴。

流動的主體,跳躍的秩序

《鱷魚手記》與《蒙馬特遺書》,以書信體/手記體的主體見證,喻寫女同志個體與集體的生存現實與困局。兩部作品的特色,都是斷裂、跳躍、無序。《鱷魚手記》由八個手記組合而成,其間又穿插十個關於「鱷魚」的篇章,無論是鱷魚,或者手記主述者拉子的形象,都曖昧混沌,端賴讀者自由揣想,開啟讀者自行代入的文本間隙。

《蒙馬特遺書》也一樣。《蒙馬特遺書》由「二十書」——二十封既是書簡,也是跳躍的日記——再加上前後文的兩篇「見證」,共同拼貼而成。第一、二、三、四、七、五、十一、十三書是「我」寫給絮的書信;第十五書、十九書是絮寫給「我」(Zoë)的書信;第十八書僅有題目及詩經一段詩句;其餘各段為日記、檔案、記事、寫給小詠的書信等。但讀者不必費心去揣測文本秩序,也毋須煩惱閱讀順序,邱妙津說:「讀到此書的人可由任何一書讀起。它們之間沒有必然的連貫性,除了書寫時間的連貫之外。」

優秀作品的主題思想與表現形式總是高度密合的。書信體/手記體小說的迴返指涉、隨函附寄、中介傳遞、心腹密友等特質,以及邱妙津喃喃自語、自問自答的語言風格,織就斷裂的、無序的、充滿想像空間與張力的敘事情節。事件細節一再迴返往復,先後難以區分,情節無法拼出完整輪廓。

無法被順序排列的文本細節,無(不)法(願)被秩序化的故事情節,正是女同志生存處境的生動寫照。

邱妙津的書信體/手記體小說,雖然在形式上從頭到尾都是同一個主體的自我言說,但透過與各種知識、文學、美學、藝術、生命個體的文本對話,以及不間斷的自問自答,從而產生主體位移的能動性,說者與聽者、書寫者與被寫者,相互交涉、交混、交疊,作者/說話者/說話對象,三者交疊流動,形成「複聲多音」,照見更多同志主體的生命情境。

《蒙馬特遺書》更是經典,敘事者「我」有時是陽剛主體,在愛情關係中立身陽性位置,以強勢的「男性形象」自我認同與自我期待,傾訴著他對一個「原型女人」、「內在女人」的渴求。但有時,他又是陰柔主體,如同閨怨者一般,蹲守在巴黎寓所,癡心等候愛人歸返。

巴黎寓所是他與絮共同生活的場域,是盈滿生活細節與愛情記憶的「家屋」空間,而戀人的離去,讓家屋成為「閨怨」之所,使「我」從陽剛主體變身為陰柔主體,成為等待者、守望者。他「在閨中」,獨守充滿過往生活記憶、愛情殘餘,甚至是兩人愛情結晶的屍體的「空閨」。

然而,從另一個角度來看,巴黎從「家屋」成為「閨怨」之所,畢竟還是留存美好愛戀可供憑弔的殘餘舞台,而由於絮的返臺,臺灣反而成為現實之處、醜惡之地,「我」無論如何都不能復返:「突然我不想回臺灣,覺得臺灣的一切現實及環境都很醜陋、愚蠢。」

巴黎成為閨怨之所,臺灣成為醜陋之地,主體在兩地之間的自由移動成為不可能。因為家的變異、愛情的失落、主體的孤囚感,讓無論是文本中的「書寫者我」,或者作者邱妙津自身,都陷入無家可歸、無生可安的困境,最後獨剩書寫可以依憑。

非寫不可

邱妙津的書寫,緣自一種非寫不可的慾望。如她在《蒙馬特遺書》中的〈自述〉中所說,寫作對她而言,可以說是生命的本質,是存在的本身,是最初,也是最終:

我知道自己對寫作的決心,我必須先成為一個作家之後,才有可能成為別的,我要把我的這一生奉獻給文學。

如果不是全然的「獻身」,就什麼也沒有。這是寫作的第一定律,我必須牢記在心。

在生活秩序上,我總是要將「寫」這個動作排在一個生活最重要的位置。

有研究者說,邱妙津體現了書寫強迫症,強迫自己「以書寫展演自身」,甚至「以書寫展演(死亡)美學」。從現象與結果來看,確實是如此。邱妙津作品中的「我」,是一個永遠「書寫中的我」,她展演了一個永遠都埋頭在寫、開口在說的「我」,而書信體/手記體幾乎就是必然的選擇,對他而言,這是一種「元書寫」——書信與手記就是他的人生、他的本體,也是他的存在本身。

但是,書寫不只是一種展演,也是一座橋樑:無論是展演或橋梁,都在尋求通聯,尋求對話與穿越。

無論現實上邱妙津最終選擇了什麼結局,書寫,對他而言,仍然是一種獻身,一種穿越。

公無渡河,公竟渡河。三十年後,從多重宇宙的視角來看,邱妙津的雙重獻身,也指引無數讀者的穿越。

河的彼岸,或許竟是無垠天光。

撰文|楊翠

臺中人,母鄉大肚山紅土坡。臺灣大學歷史學研究所博士,曾任促進轉型正義委員會主任委員,現任東華大學華文文學系教授。研究領域包含臺灣文學、臺灣婦女史、原住民文學與文化,創作文類以散文為主。