previous post

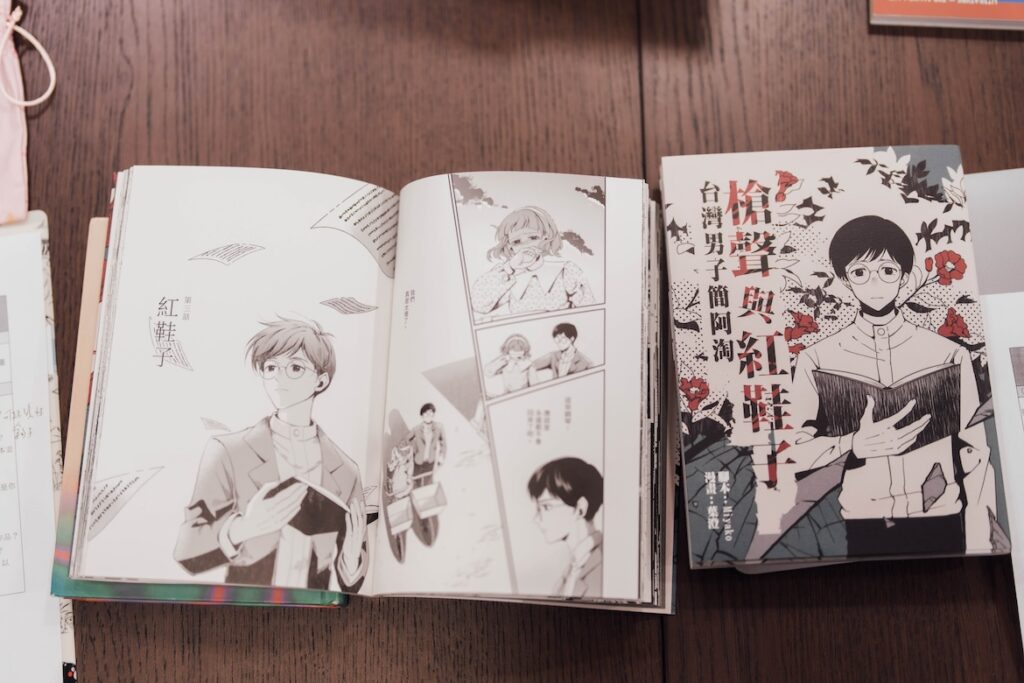

當葉石濤小說遇上漫畫,會擦出怎樣的火花?《槍聲與紅鞋子》正是一場有趣的轉譯實驗。由奇異果文創、編劇 Miyako 與漫畫家葉澄合作,以少女漫畫語言重新編織葉老作品,將白色恐怖的沉重情感轉化為年輕世代可親近的閱讀經驗。第一集推出即獲好評,適逢今年十一月葉石濤冥誕百年,第二集也將問世。本次特邀出版人劉定綱與編劇 Miyako 對談,分享這場跨界合作的思索與實踐。

奇異果文創總監、底加書店店長,臺大社會所博士、師大臺文系兼任助理教授,專長為文化社會學、消費社會學、媒介理論與臺灣文創產業。

雜食性編輯與作者。曾任出版社、雜誌與網站主編、譯者、小說與專欄作者、《CCC 創作集》特約編輯、漫畫製作人、策展人等。著有 BL 搖滾音樂劇《新社員》改編小說,專欄文字見於:《CCC 創作集》、《本本的誕生》、《PAR 表演藝術雜誌》、《性別平等教育季刊》,《OKAPI 閱讀生活誌》等。

談起《槍聲與紅鞋子》的誕生,劉定綱笑說純屬偶然。時任臺南市文化局長謝仕淵,正與他討論文化推廣的方向,劉定綱一路從頭到尾只強調三個字:漫畫、漫畫、漫畫。謝局長順勢追問:「那,要不要試著做葉石濤?」劉定綱當場一口答應。至於文化局的唯一要求,也頗有趣味——「主角要帥。」

編劇 Miyako 補充:「他們知道年輕人要什麼,也表示其他地方願意讓專業者決定。」這句看似玩笑的要求,實則劃定了企畫的基調:不忽略市場性,同時,也將詮釋權交給第一線。

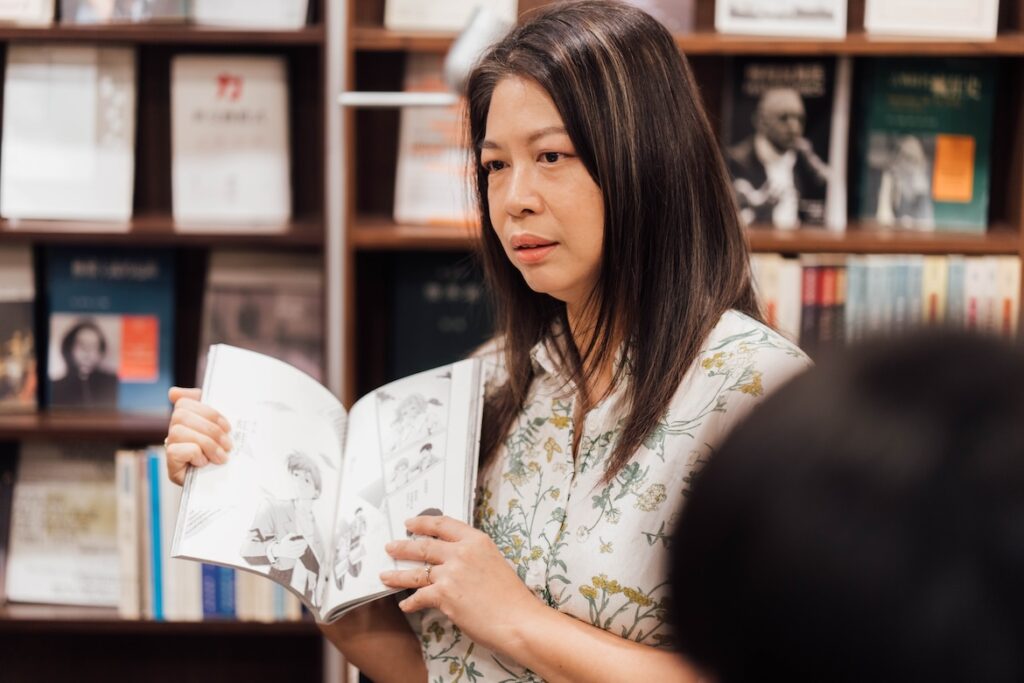

曾任文學雜誌主編、出版產業打滾多年的 Miyako 坦言:「對一名編輯來說,漫畫是技術需求最大的一項工作。」原因在於,漫畫一方面既是融合了圖像與文字的綜合體,也是調動情節、分鏡、節奏與讀者情緒的精密工程。她舉例,在漫畫的編劇安排上,每兩頁便會設一個「鉤子」(Hook),每頁也都需要安排一個情感焦點,確保翻頁動機。「如果漫畫沒有鉤子,讀者就不會想繼續看下去。」Miyako 說。

談到近年興起的「漫畫轉譯」模式,奇異果文創總監劉定綱觀察:「我們合作過課本、遊戲、ARG,發現漫畫的延展性最強。」他指出,臺漫讀者不只來自日漫受眾,也包括關心臺灣歷史與本土議題的族群。「漫畫是最容易入門的媒介,甚至能帶來多巴胺。」在轉譯臺灣文學的命題下,它正成為最能出圈、接軌新世代的橋梁。

葉石濤的原著《台灣男子簡阿淘》涉及白色恐怖的時代背景,小說必然具有沉重色彩。對此,Miyako 也表示:「年輕讀者可能一打開這本書就覺得累,或把這類書與『悲情』劃上等號。」因此,她選擇以少女漫畫的語言和讀者對話:「少女漫畫最擅長描繪情感細節,能用眼神、節點與留白承載沉重,讓讀者在浪漫與痛感之間呼吸。」畫風唯美、一致,不僅回應「要帥」的市場語言,也是降低進入門檻的策略。

《槍聲與紅鞋子》這部漫畫其中一項有趣之處,則在於性別視角的「歪讀」:在原著裡的女性角色多為陪襯,但是在漫畫中她們卻是關鍵節點——護士、鋼琴老師、少女群像,都在主角簡阿淘的低谷之中帶來啟發,「我把故事的調性導向設定成,讓每個轉折點都是『女性』讓他重新站起來。」Miyako 說。

另一個改編最大難題之一,是把短篇集變成長篇敘事。劉定綱說:「原書角色同名卻各自為政,必須幫他創造動機與一貫性。」而 Miyako 的做法則是回勘葉石濤生平,補齊「空白段」,讓角色的情緒與行為能夠銜接:「我借用了葉石濤的生平片段,把變造過的簡阿淘還原成可連貫的人。」

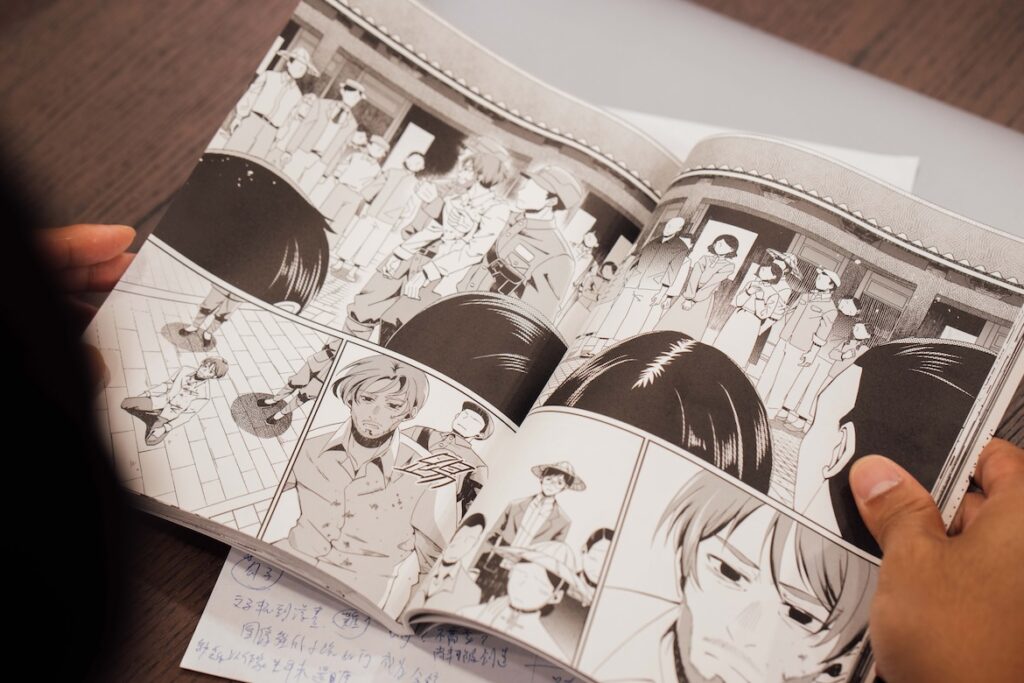

在漫畫語言的運用上,Miyako 認為《槍聲與紅鞋子》有兩項「唯有漫畫才能做到」的成就。第一,是對「時間」的處理:大幅度的倒敘、回憶中的回憶與快切對比交錯,卻仍能讓讀者清晰跟隨;第二,則是「分鏡」的回收與呼應,以視覺節點承接情緒,讓林鄉長就義與「夜襲失敗」形成前後對照,在翻頁之間逐步累積張力,直至情緒頂點。此外,湯德章與林鄉長的槍決場景被置入為全章的大場面——「我讓讀者繞了一大圈,最後一定要有結果。湯德章喊『臺灣人萬歲』,那是情緒的錨點,讓簡阿淘的轉念得以成立。」

對談中,編劇 Miyako 也透露了自己的成長經驗:「我是外省人第三代,念的是黨校,青春期是在戒嚴時代度過的。」面對葉石濤編劇轉譯的工作,她也曾經猶豫:「我可以嗎?會不會冒犯?」但她最後找到自己的站位:不是為某族群辯護,也不是迎合特定情緒,而是拉開距離,去描摹那個時代的共同困境。她說:「葉石濤真正要追問的命題是,臺灣人民能不能去自己選擇、自己行動?」這樣的命題超越血統與族群,而是人性的層次。這也是葉石濤的文學之所以永恆不朽之處,Miyako 說。

另一方面,談到產業現實,劉定綱直言:「文學改編是漫畫其實是高門檻的。成本高、時間長,要蒐集資料、做歷史校對。沒有公共資源,商業出版社很難承擔。」

這次合作被兩人定義為一次「創意專案管理」的實驗。目標明確、流程清楚:編劇負責結構與場景邏輯,編輯掌控成本與風險,漫畫家處理具體畫面。Miyako 笑說:「寫劇本反而是快的,最久的是在腦中構思,訓練自己用漫畫家的角度思考,然後把每一塊拼圖卡到對的位置。」

訪談尾聲,Miyako 提及自己最在意的是讀者放下書時的「後味」(あとあじ,餘韻):「我不想讓第一集停在悲慘的尾聲,而是希望讓讀者感受到『可以再活下去』的輕快。」說故事不是說教,而是情感牽引——讓歷史成為此刻的共感,而不只是模糊的名詞。劉定綱也補充:「我們每個人都很重要,但最重要的是要相信彼此,因為我們是一個團隊。」

當橋搭起來,讀者願意走進來,故事就能走得更遠——這不只是一部改編漫畫的成功,同時也是臺灣內容產業一步一步、踏實的前進路途。

撰文|呂珮綾

一九九七年生,國立臺北教育大學畢業。合著有《文學關鍵詞 100:給入門者的通關祕笈》、《島嶼拾光.文物藏影:臺灣文學的轉譯故事》。首部詩集《明天如何擁有我們》預計明年由雙囍出版。

攝影|傅少頴