五十年後再見

如果想談論《葬送的芙莉蓮》與一般冒險故事的不同之處,我們或許可以用「生活在他方」的概念去理解。在王道正統的敘事裡,由於主角一群人因為某種不滿,出發前往他方,比如旅行,比如踏上征途,比如移居別處,甚至被動一些比如被召喚穿越到異世界,又或重生到過往的某個時間段。重點是更換一段截然不同的人生,角色從此過著截然不同的生活,我們在閱讀作品時或多或少能夠捧回一些慰藉。

但《葬送的芙莉蓮》的他方不只空間,重點在於時間。不是說穿越到異世界的那種設定錯置,也不是重生回舊日的那種從頭來過。從漫畫的第一話開始,我們已經知道芙莉蓮的時間流速與我們並不一致,甚至與其他角色的時間感也截然不同。能夠輕易說出「五十年後再見」的精靈主角,身邊都是一些「待在這裡三個月實在太久了」的人類伙伴,時間感的差異導致雙方難以真實理解彼此,只能似有若無地趨近。

而這構成了故事的動人之處,短促緊湊的舞曲對撞緩慢悠長的哀歌。當時間成為接近無限的資源,芙莉蓮浪擲了千年歲月,舉止仍像少女,她不慌不忙地渡過了他人超過十輩子的時間,也舉重若輕地討伐了世界頭號恐怖分子魔王,漫長的年華只不過是精靈生命的一段插曲。她的插曲是他人生命的主旋律,又或者說,《葬送的芙莉蓮》其實就是主角去理解「為什麼自己的插曲是其他人的主旋律」的一段故事。所以這段故事永遠都會是一段過晚理解的故事,是一段「明明才十年」過渡到「十年生死兩茫茫」的敘事。

年輕的反面

芙莉蓮式的「生活在他方」是一種宏大的寂寞。在這個世界裡的勇者也好,一般人也好,他們的生活在於冒險,在於改變,在於渴望。但芙莉蓮的生活在另外一種時間尺度,她的他方是眾人的日常,她嘗試理解,嘗試揣摩,甚至加入,她的成長在於更換一種時間度量衡,將生活置放進人類的標準當中。而她自己的標準無人能夠真切了解。

作為對照組的是魔族,作為故事反派的它們有截然不同的道德標準,也有隱藏未表的壽命設定,它們基本上就是想要滅絕人類的恐怖分子。但重點並不是這些動機,又或者它們為何終其一生都無法理解什麼是「惡意」與「罪惡感」,精靈與魔族的差距——至少在敘事上——在於精靈族的故事,儘管時間感與人類對不上,它們的故事願意為我們打開。芙莉蓮的故事儘管過於悠長,過於浪擲,但她一點一滴所累積的,是她過晚理解的情感。

沒有什麼比訴說情感更為困難了,《葬送的芙莉蓮》最初之所以能夠俘虜讀者的心,也是憑著這點。舉例來說,在漫畫的第三話裡,勇者欣梅爾死後二十六年,芙莉蓮接受了一個小村子裡老奶奶的委託,要去清理勇者已經殘舊荒廢的銅像。在完成以後,她決定在銅像旁邊種上一圈花,並踏上了尋找花朵種子的旅途。

那不是任何一種隨處可見的花,芙莉蓮想要尋找一種在大陸上已經絕種了的花,原因很簡單——這是她昔日伙伴故鄉的一種花,在他生前,他沒有機會讓芙莉蓮親眼看見。而此刻當芙莉蓮帶著她的弟子費倫到處尋找時,費倫並不理解為何她要執意尋找數十年來根本沒人見過的花卉。二人確實遍尋不獲,而費倫也抱怨說,芙莉蓮的執著異於常人,這樣下去的話,不管是幾年或是幾十年她都會繼續尋找下去的。「芙莉蓮大人是擁有拯救眾人力量的魔法使。實在不應該把時間花在根本不存在的東西身上。」費倫說。

然而聽她抱怨的老奶奶只是微笑著說:「妳還年輕呢。」年紀在這裡也許是一種暴力了,它讓我們站到了老奶奶與芙莉蓮的一方,讓我們認為費倫只是過於幼稚。然而這就是故事顯出在時間感不一的狀況下,人們根本無法溝通的一個標記。而後,作者並不在這裡截斷故事,而是讓費倫去追問芙莉蓮為什麼如此執著,無論是尋找花朵也好,收集魔法也好。而芙莉蓮說,這只是因為曾經有一個願意誇獎她收集魔法的人在,僅此而已。為此,時間與其他事物並不是重點。

吻與花的映照

怎麼說呢,費倫說,真是無聊的理由呢。確實如此,但就是這樣一段的對話裡,我們其實看到了一種契訶夫式的疏離,關於一個人的心情根本沒有辦法好好傳遞。在契訶夫的短篇小說《吻》裡,一位靦腆害羞的軍官隨著他的軍團駐紮在一個鎮子裡,在那裡,最氣派的一戶人家邀請軍官們去他們家參加舞會。這位軍官非常內向,他發現自己沒有辦法像同僚那樣與女性共舞,就連攀談都沒有辦法。他看著大家與女伴談笑風生,連嫉妒都沒有辦法,長年的挫折只讓他感到感傷而已。

在觸景傷情之下,他離開舞廳到處亂逛,卻不慎迷了路。在亂走的過程裡,他闖進了一個房間,而在裡面的一個女人吻了他。兩人接吻過後,那女人馬上意識到自己吻錯了人,而這位軍官也在尷尬當中馬上離開。他疾走回舞廳裡,雙手抖得厲害,大腦聯想紛飛,全身充盈著一種從未有過的感覺。他迫不及待地想跟別人說,在此以前,他從來沒有吻過女人,他在往後幾天裡無法不回想起這一刻,這個人生最決定性的瞬間。這幾乎是他的一切。

然而,在幾天後的晚餐裡,當其他軍官在聊天讀報時,他鼓起勇氣講起了自己的故事。他確實講出來了,但很快就陷入了沉默。因為故事只花一分鐘就說完了。「一瞬間的功夫他已經把前後情形都講完了,這件事只要那麼短的時間就講完,他不由得大吃一驚。他本來以為會把這個親吻的故事一直講到第二天早晨呢。」

一瞬間的功夫芙莉蓮已經把前後情形都講完了,這件事只要那麼短的時間就講完,我們不由得大吃一驚。這個故事還可以說上一天,兩天,一個月,一整年,上百甚至上千年呢。在銅像殘破以後,在勇者故事淡出眾人視野以後,只剩長壽的精靈會寂寞地傳頌下去。但環顧四周,她的生活已經成為了所有人的他方,成為傳說,成為絕種的花。

「妳選擇了魔法」

契訶夫告訴我們的,是兩種時間流速碰撞以後,在內向者與外向者的世界接駁以後,訴說故事的困難,甚至乎不可能。《葬送的芙莉蓮》的故事以奇幻世界的模樣,加劇了這種不可能性的浪漫。時與空的他方,無法挽回的往昔,就算擁有無限的壽命也好,理解的能力也只能存在於有意識的當下。積極一點來說,芙莉蓮告訴我們的,是就算無法真切理解彼此也好,當下也能全力以赴地趨近他人。

回到那個關於尋找絕種花卉的故事吧,當芙莉蓮和費倫終於在隱祕的地方找到欣梅爾故鄉的花朵時,費倫依然說著自己不能理解芙莉蓮為何如此執著地收集魔法。但芙莉蓮說,妳應該理解才對,因為妳也沒有放棄成為魔法使。

「你誤會了。」費倫說:「只要我能夠學會一個人也能活下去的能力,不管當什麼都無所謂。不見得一定是靠魔法。」芙莉蓮聽著弟子的話,只是這樣說著:「可是妳選擇了魔法。」《葬送的芙莉蓮》的重點其實就在這裡——這一切都不只關於時間的尺規差異,而是當我們對於面前的眾多可能性時,作出不會在歲月流逝過後才猛然後悔的選擇。而這就是那無法訴說清楚的吻的陰影,那無法講解清楚的關於時間流速的一切。

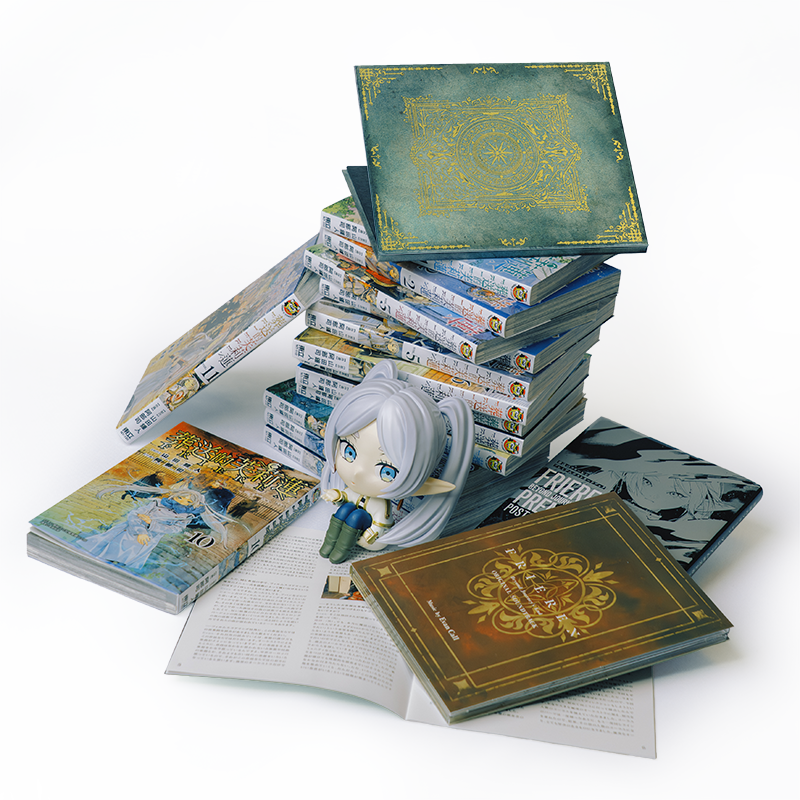

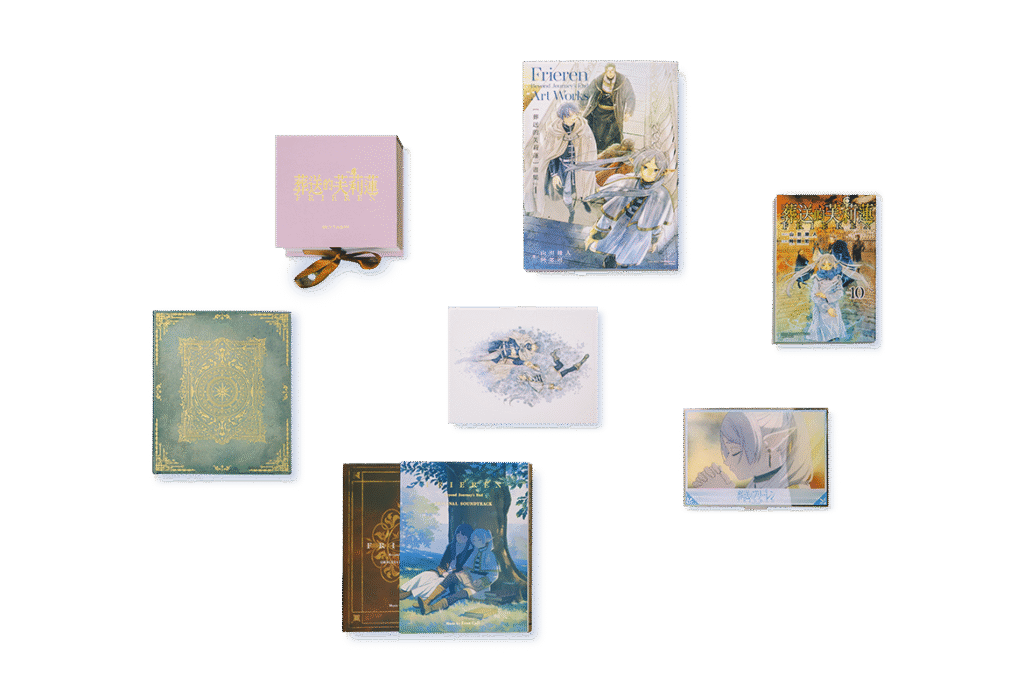

*本篇引用對白皆出自《葬送的芙莉蓮》(東立出版社)。

撰文|沐羽

來自香港,落腳台北。著有小說集《煙街》、《代代》,散文集《痞狗》及《造次》。改編電影劇本《什麼都沒有發生》企劃入選金馬創投,譯有《奶茶聯盟》。曾獲Openbook好書獎、台北國際書展大獎首獎,入選九歌散文選,入圍臺北文學獎年金。文章見網站:mukyu.online;IG筆記:不搞掂讀書會。擁有著把體內酒精濃度轉換為社交能量的魔法。