previous post

相較於專題中的雜誌,《攝影之聲》更專注於圖像,環繞著視覺文化發散出的探討更跨越地域限制,呈現亞際的整體視野。從專題的選擇乃至經營,視覺的呈現、印刷、裝幀,VOP 都一再呈現一本刊物所能呈現最深刻與細緻的模樣,這樣一本季刊是如何煉成的?

Q:《攝影之聲》的專題、專欄、翻譯或者採訪文章,多半發展得十分細緻,想請您們和讀者分享編輯台的工作流程。譬如,從選題、邀稿、編輯、設計到送印,中間大約需要花費多長的時間?團隊成員如何分配工作、互相配合?其中最注重的工作守則為何?

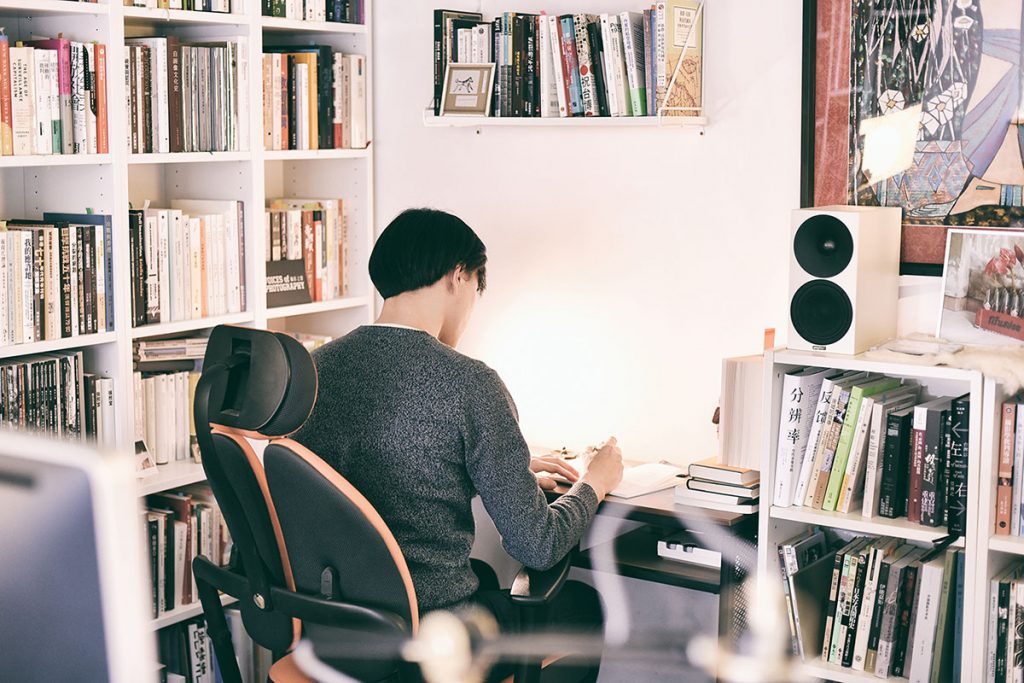

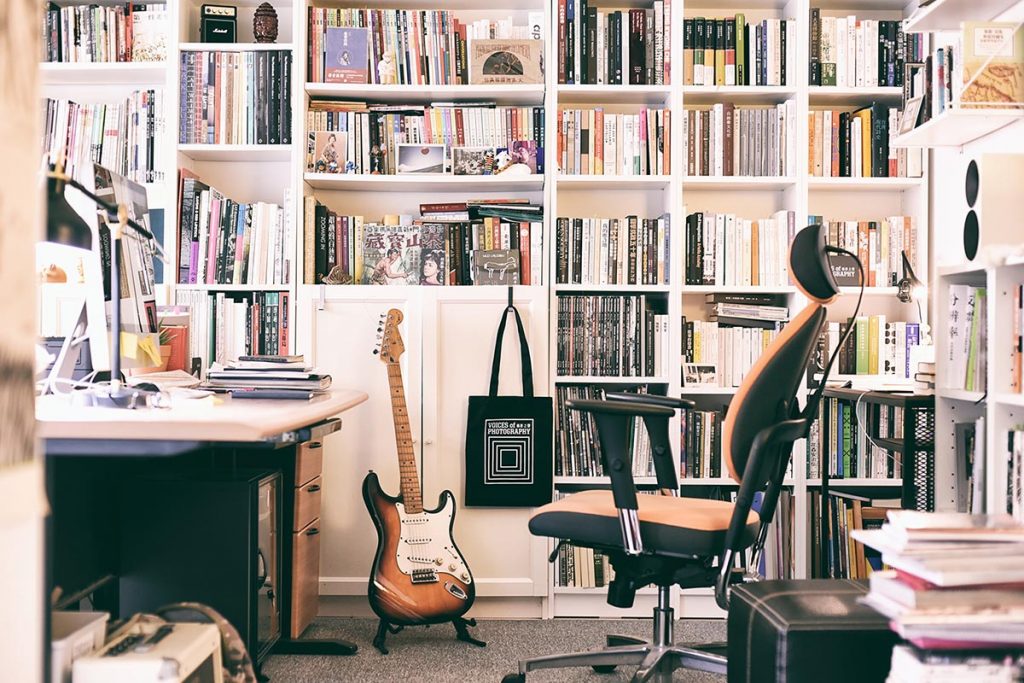

A:《攝影之聲》每期都有一個主題,圍繞攝影與視覺文化進行探討。每期的工作時間視內容不一,基本上需要兩到三個月的時間準備,包括蒐集資料、訪問和撰稿等等,然後進行編輯與設計,所以一期大概會花上三到四個月來製作。我負責整體運作以及內容企畫、組稿撰述和編排設計,我的工作伙伴怡安則協力編校並負責銷售管理、連繫和各種行政事務。

Q:《攝影之聲》將刊物主軸設定在攝影(或者廣義視覺文化),卻總能夠在每一期推出令人驚豔的內容,尤其專題的發想多半能若合符節地切中當前許多人關心的議題,很多時候甚至走在議題的前沿。想請問編輯團隊是如何發想、決定每一期的雜誌專題?是否存在一個累積專題素材的資料庫?

A:很感謝您的欣賞。我們沒有您說的專題資料庫。每期雜誌的專題主要是從自己的興趣和關注來構思的,主要是從影像的文化、歷史與媒介面向出發,靈感多半來自直覺還有緣份和觀察。

Q:作為探討視覺文化的刊物,VOP 對於文字似乎也非常重視,或者包括文字檔案的保存。在您們的想法中,文字的編輯以及文字工作者在藝術刊物中扮演什麼樣的角色?

A:是,我對文字與表述的可能性、以及話語和影像的關連感到興趣,也希望《攝影之聲》能帶動影像的書寫和對話。我想我們應該將文字的寫作和編輯都視為一種圖像生產,而不是工具或衍生物,它們參與整個視覺文化的構成,是不可忽略的。

Q:想請您們談談,各期都是如何決定邀稿作者、採訪對象、如何決定要翻譯哪些外語文獻?確認作者/受訪者/譯者之後,與作者之間的溝通,需要花費多少時間?多半需要討論什麼樣的內容?

A:通常決定每期想做的方向後,就會開始資料蒐集的功課,一面理出整期的架構,一面向可能對主題題旨感興趣的對象邀稿或訪談。很幸運一直以來遇到的協作者和受訪者都很認真,常常和我們就寫作的方向或訪談,不厭其煩地來回討論,真是很感謝他們的耐心。

Q:較之於今日多半已然相當精緻的藝術刊物,《攝影之聲》更加講究裝幀設計,尤其在材質的選擇、版面的設計上,不僅相當重視與圖版的配合,甚至在其中似乎也包含著您們對相關議題的詮釋。想請問您們是如何決定各期專題的裝幀設計,譬如封面封底、內文排版,其中的文圖搭配、視覺風格與紙材的選擇?編輯與設計者之間如何溝通?

A:因為編輯和設計都是自己動手,所以在編前準備時,就已經一邊在揣摩著版面的樣子。有時在訪談或找資料的過程中,也會在腦中開啟編輯軟體,出現腦內排版的反應。表現的形式即是在這些過程中邊做邊想,漸漸確定下來的。有時也依適合的內容,運用不同的紙張和插頁方式,希望讓閱讀能產生一點變化和樂趣。

Q:在您們的刊物簡介中,提到《攝影之聲》關注的是「亞洲的攝影發展歷程」、「重視亞際連結」,其中除了專題與單元,也「收錄重要的創作文獻」,這短短的幾段話,就包含著幾個有趣的重點:

1. 「亞洲」與「亞際連結」:為何以此作為關注的範疇?

A:長期以來,我們對於攝影的識讀座標建立在既成的、遵從西方技術與美學的應用與認識系譜之中,相對缺乏從自己的文化與歷史位置來看待攝影與視覺性的發展,以及反思攝影與我們切身的關聯。我的用意是將我們所處位置的這個意識突顯出來,期待能擴大我們對於攝影思考的參照點及對話者,並嘗試多加探問我們自身與周遭的問題。

2. 「攝影發展歷程」:許多期的專題都是以「攝影史」、「影像史」、「刊誌考」作為關鍵詞,也屢屢刊載、翻譯攝影史專題,為何是以「史」或「考」作為長期軸心?

A:台灣雖然有豐富的文化和歷史資源,但是對自己的視覺發展經驗、對影像檔案與相關文獻的梳理,都仍然缺少持續而具延展性的考察,以致往往局限了我們的思考視野與話語能力,使我們難以發展自己的文化語言,也難以用自己的生命經驗去對攝影、影像和視覺進行詮釋與回應。希望透過《攝影之聲》的各種專題,能對這方面的關注起到一點帶動和推進的作用。

Q:「創作文獻」:您們如何選擇這本刊物之中刊載的「創作文獻」,又如何定位它們?

A:我們嘗試拓展視覺文化、歷史和藝術的討論範圍,因此過去也收錄不少創作者未曾公開發表的手稿、草圖、底片、文件、檔案與筆記等等,這些都是人的思考軌跡,相當有意思,也是這些軌跡構成了創作。

Q:沿著這些關鍵詞總結來說,一面回顧著攝影書、攝影刊誌,您們又期待手上製作的這本刊物,在很久之後的未來,將被如何看待?

A:未知生,焉知死?

採訪提問|許楚君

一名從雜誌編輯台長成的雜食者,正透過各種路徑緩慢學習。

回應・圖片提供|李威儀

【本期雜誌介紹】

《聯合文學》雜誌 NO.452:令人驚異的雜誌工作術