昭和18(1943)年厚生演劇研究會的公演,是近代臺灣文化史的盛事。由當時最傑出的文學、戲劇、音樂、美術跨領域的靑壯世代域文藝創作者攜手合作,它所締造的不只是新劇運動的里程碑而已。

皇民化運動最深沉的年代裡,不分臺、日的進步文人聯手搶救臺灣民俗,在此背景下,一群出生於1920年前後,接受新教育令下與日本內地同一教育系統成長的臺北、桃園地區35名靑年,響應資深劇運與文藝贊助者王井泉和擁有閃亮帝都劇作家資歷的林摶秋的號召,集結成前所未有的靑年戲劇隊伍。劇場藝術將張文環的文學、呂泉生的音樂、楊三郎和林玉山的繪畫,跨領域地連結整合起來,他們從傳統萃取表現元素,攜手將那股匯集於大稻埕山水亭、「蠢動著的臺灣文藝復興的氣流」推向最高峰。

厚生代表作《閹雞》的戲劇動作與舞臺視聽元素混融一體,展現臺灣文化生命動人的革新與自信,使這次公演為所有參與者乃至臺下觀眾銘刻下日後難以忘懷的生命印記,同時也深刻影響了戰後新劇運動的再起。

戰後新劇運動因二二八事件中斷,而國民政府去日本化、再中國化的文化方針,更使厚生公演的一段歷史逐漸被遺忘。然而,隨著1980年代的民主化進程,莊永明率先傳述《閹雞》公演事蹟,引起文化界與大眾的關注。後續在多位學者的努力下,包括劇本在內的相關文獻陸續重見天日。筆者編纂《林摶秋全集》時,已盡可能收錄這些資料。圖像資料方面,原以林摶秋私藏的厚生大合照、定妝照與劇照最為完整,坊間流傳多源於此。五年前,全集編纂計畫啟動之際,國立臺灣文學館提供筆者「厚生演劇研究會公演相簿」乙冊,其內容不僅涵蓋林摶秋所藏,而且數量更多,也更全面地記錄了該次公演,從而使全集圖像卷內容更顯豐富。以下謹就相簿特有的內容解說一二,以饗讀者。對現存厚生公演的圖像資料感興趣的讀者,可參考《林摶秋全集:圖像卷》。

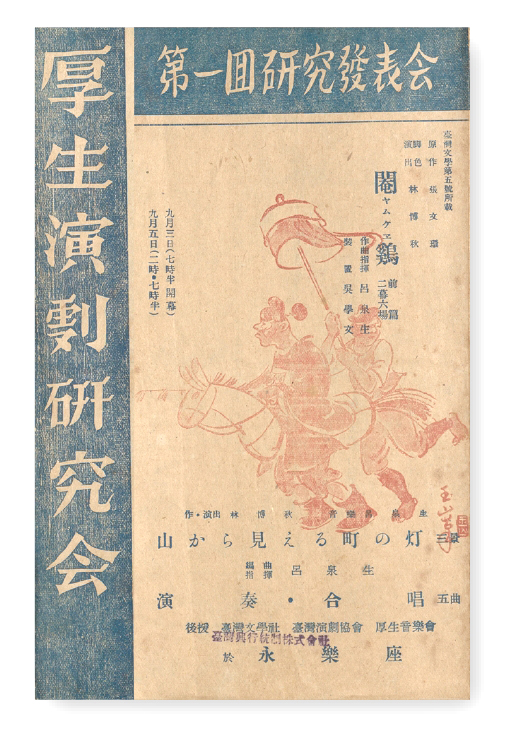

藏品名稱:厚生演劇研究會第一回研究發表會之節目單

說明:節目單內載《閹雞》與《從山上看街市的燈火》的演出資訊,及厚生成員名單,本次演出地點為臺北永樂座。

封面繪圖:林玉山

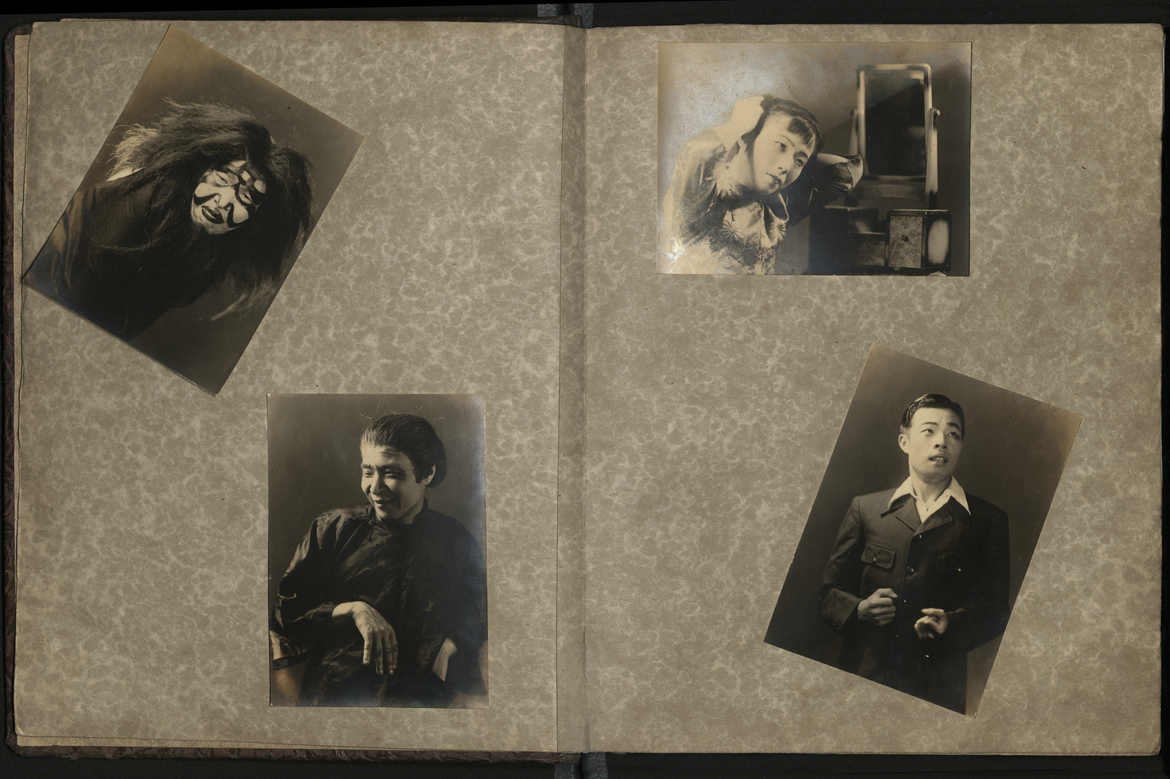

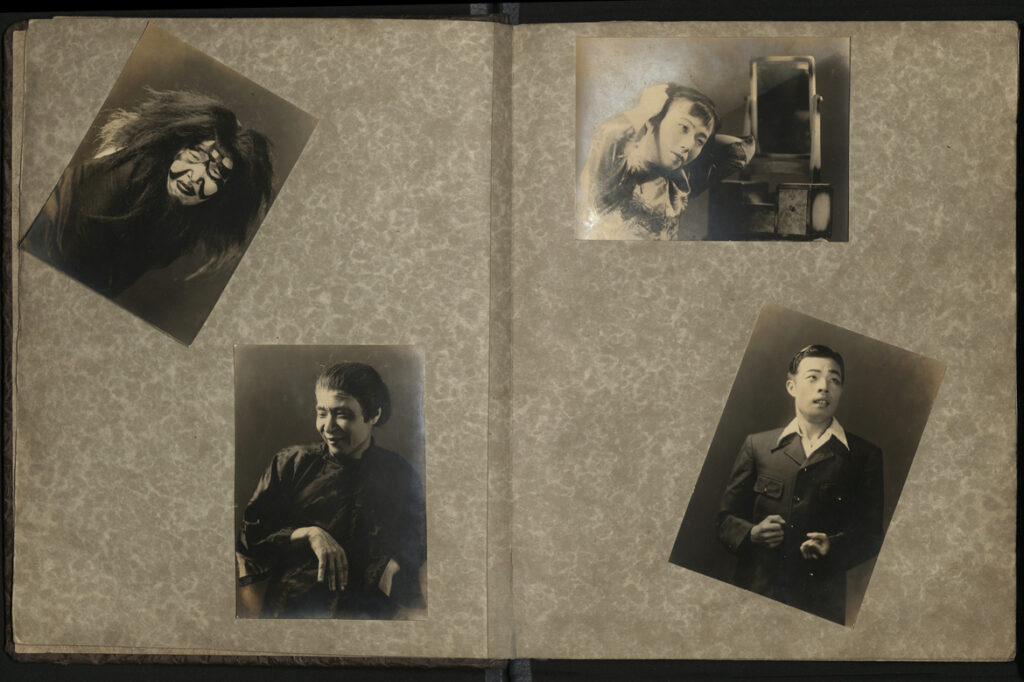

藏品名稱:厚生演劇研究會公演相簿

攝影日期:昭和18(1943)年夏秋

尺寸:35×27.5×4.5cm

說明:黏貼式相簿,成冊,共19頁貼有相片,相片數量計46幀。附件底片為此次公演的四齣戲的劇照10張。

左上是《從山上看街市的燈火》的「鼴鼠精(森林裡的惡魔)」角色,賴文進飾。左下是戰後名噪一時卻因白色恐怖案避走他鄉的宋非我,當時他歷經了張維賢民烽劇團的培育,已參與職業新劇的演出,這次應邀在《閹雞》中飾演誘勸月里賣身的負面角色「阿蕃婆」。

右上是《閹雞》女主角「月里」的定裝照,蔡春鶯飾。林摶秋晚年被問及這張照片上韻味獨具的演員時,他說起厚生演員除了宋非我以外其他均為業餘,各憑天分,飾演月里的演員是「柴頭尪仔(木頭娃娃)」,教不動,「但那張照片把她拍得很好」。

右下是《高砂館》的「木村」,由黃深志飾演從華北軍部返鄉探親的靑年。他另在《閹雞》中飾演月里的懦弱丈夫「阿勇」,據說演技讓前來探班的張星建為之落淚,張星建也因此獲得演員間「臺中親切男」的封號。

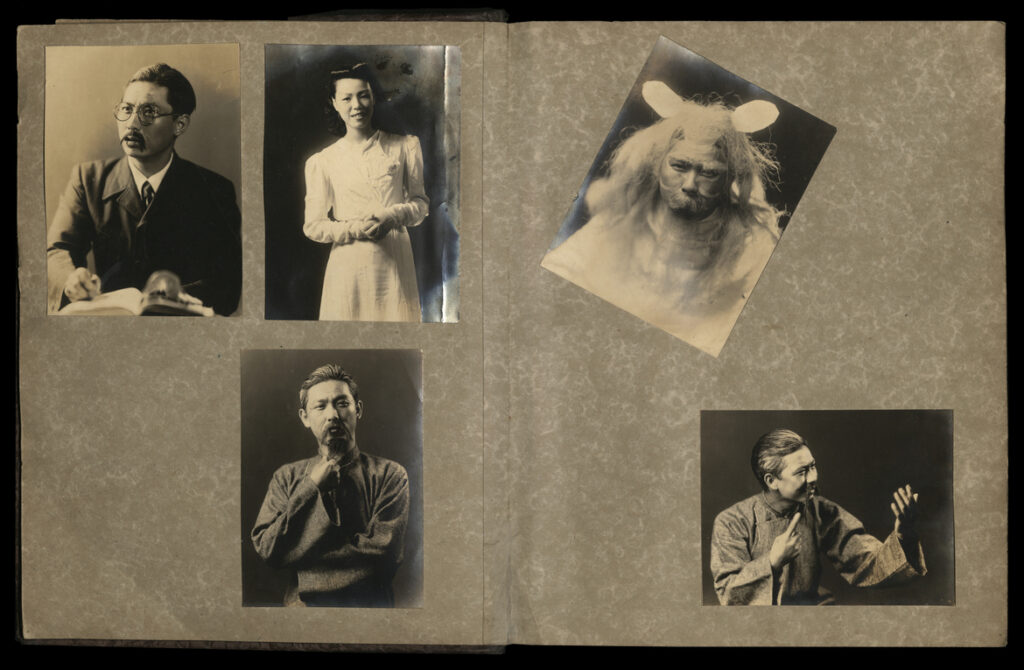

扛著厚生公演舞臺裝置大任的吳學文,居然在表演上四齣戲都不缺席。這個跨頁的五張照片中,有四張都是吳學文扮演不同角色的定裝照,由左至右分別是《地熱》的「杜榮富(煤礦主)」、《閹雞》的「林淸標(月里的父親)」、《從山上看街市的燈火》的「兔之朔(彆扭子的父親)」,以及又一張「林淸標」。

厚生顧問瀧田貞治在演後高標地評論吳學文在《高砂館》飾演「曾」的表演詮釋問題,大意是說「曾」這個角色擔負著強化阿秀的精神複雜性的重要任務,而吳學文失敗了。另一位顧問張文環則在專文中讚賞吳學文的表演「無懈可擊」。

唯一的女性為《高砂館》的女主角「阿秀」,謝白雲飾。謝另在《閹雞》中飾演「阿金婆」,當時文壇的新銳作家王昶雄在劇評中讚賞她的演技在「面對三桂與淸標喋喋不休的口才與手勢,無論看幾遍都忍不住打從心底喝采。 」

厚生演劇研究會是由招募自士林、新莊、桃園、三重埔等地的正職靑年組成,包括10位女研究生與25位男研究生。儘管當時臺灣社會普遍歧視演員,這群年輕人卻在掌舵者的精神指引下,視藝術為修煉道路,認眞投入。他們多才多藝,白天在村鎭公所與幼稚園等機構服務,夜晚則不辭辛勞地齊聚大稻埕的排練場排戲。這種對劇場藝術的執著和熱情奉獻,可說是厚生公演得以成功的一大關鍵。

這頁黏貼著五張舞臺模型照。上方三張分屬《閹雞》的三個不同場景,左下為《從山上看街市的燈火》,右下為《地熱》。模型看起來是由厚紙彩繪雕製而成。細看這批照片,尙可窺見拍攝時刻意從上方一側打燈所形成的立體效果。

舞臺設計圖在日治晚期的靑年劇文獻中經常可見,但是舞臺模型卻相當罕見,這五張照片因而彌足珍貴,亦可窺知厚生製作之嚴謹。

這次公演的舞臺裝置受到極大的好評。四齣戲中,《從山上看街市的燈火》具有奇幻色彩,由舞臺裝置經驗豐富的佐佐成雄擔任「裝置指導」,吳學文負責「裝置」。其餘三齣均為寫實場景,裝置由吳學文、林野人共同負責。為人津津樂道的是《閹雞》第一幕的漢藥房布景,是由厚生顧問群之一、當時已是藝壇翹楚的留法名家楊三郎親繪完成。

左側是張難得一見的幕後工作照,看似正在施作《地熱》的煤礦事務所布景。

這本相簿在公演80年後隨全集出土,相簿原始持有者是誰已不可考,就連最後將相簿捐贈入館的《文學台灣》雜誌社也無從回溯獲贈來源。唯一可鑒的是數十載守護這份文化遺產的心念不滅,代代保守傳遞而始有今日。國立臺灣文學館已將此相簿數位化,並悉數於「文物典藏查詢系統」提供查找,讀者民眾可向該館洽詢數位檔案之利用。

參考文獻:

1《帝國裡的「地方文化」:皇民化時期臺灣文化狀況》,吳密察策劃,石婉舜、柳書琴、許佩賢編(臺北:播種者,2008)。

2《林摶秋全集》(5卷12冊),石婉舜主編(臺北:書林出版有限公司、臺南:國立臺灣文學館、新北:國家電影及視聽文化中心,2023年)。

文|石婉舜

國立臺北藝術大學戲劇學博士。現為國立清華大學臺灣文學研究所副教授。近年與中央研究院GIS專題中心合作「臺灣老戲院文史地圖(1895-1945)」(2017線上公開),主編《幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐》(2021)與《林摶秋全集》(2023)。

圖|臺文館