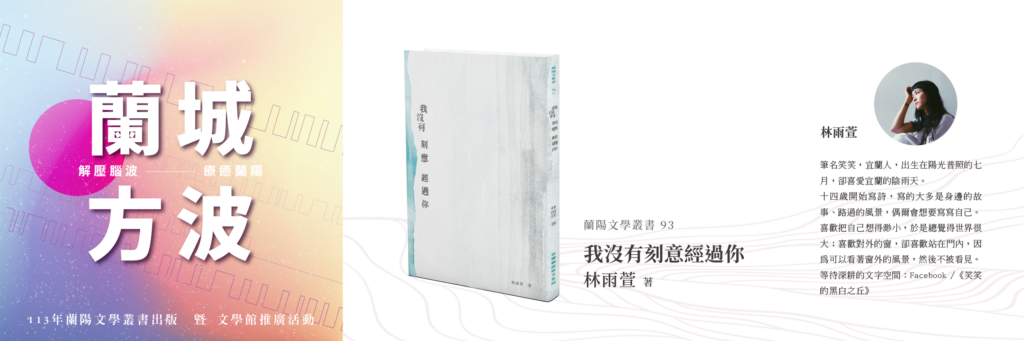

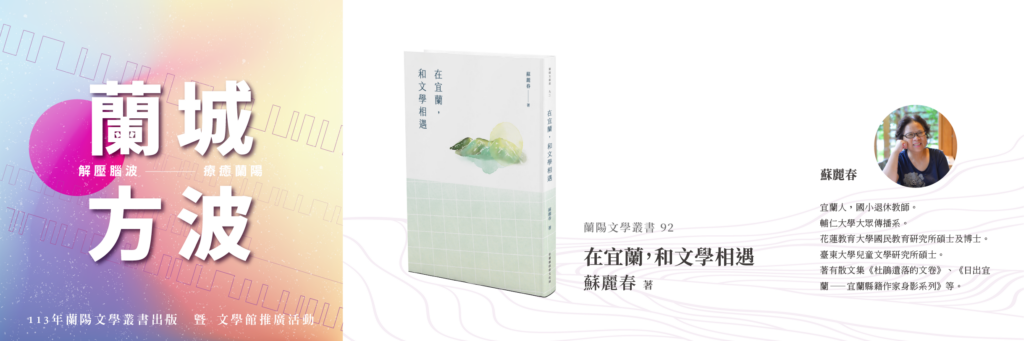

【113年蘭陽文學叢書】《在宜蘭,和文學相遇》、《我沒有刻意經過你》作品節錄

previous post

是什麼領著我們,如溪水般流過、匯聚,抵達名為文學的岸?

今年度出版的兩本蘭陽文學叢書,分別是散文集《在宜蘭,和文學相遇》與詩集《我沒有刻意經過你》。兩者文風、文體相異,卻都將文學與時光賦予生命的豐厚,凝鍊成冊。

蘇麗春的散文淡雅風趣,平易近人,字裡行間盡是作者對生活的觀察,留下一禎禎值得再三回味的記憶如畫。

文中逸趣橫生,家庭關愛、師生相處、文人互動,和美食記憶,故鄉的一切令人眷戀;歲月流淌,當日常構成幸福的岸,《在宜蘭,和文學相遇》就此和讀者們相遇。

林雨萱的詩作讀來沉靜,好似濕漉草地上的一道陽光,其文字如細雨點點,緩緩浸潤讀者的內心,在深層處積累成情感的暗流。

「在生命的皺褶中/繼續更迭/思念的紋理」,往日珍貴的相遇,成為未來不息的想念,推動著她完成《我沒有刻意經過你》,抵達安歇自我的岸。

「洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺」,小時候讀這句詩,只覺得它美,美在哪裡卻說不上來。

為什麼要把冰心放在玉壺裡?玉壺應該就是月亮吧?那麼冰心又是什麽?像冰一樣晶瑩剔透的心嗎?

連串疑問一直放在心裡,很長一段時間,我只簡單地覺得這句詩就是:「月亮代表我的心」。

但究竟「冰心」是什麽?疑問擱淺。

從小喜歡閱讀,稍長一點開始嚮往寫作,偷偷做著「作家」的夢,是誰說人因夢想而偉大?有些夢根本是妄想,當作家,於我而言應該就是妄想,而非靠努力可以達成的夢想。

天賦不足、才思不敏、感受力薄,一座座的大山堵在夢想的路上,讓我更清楚自己的作家夢想,只能在夢裡偷偷地想。

幸好還有太史公說的「雖不能至,然心嚮往之」支持著我。於是,拋開先天不足的貧土,開始調養後天的文學菌種。不能寫書,總能讀書吧,我一躍而入浩瀚書海,翻滾泳仰,樂在其中。

家中姊妹兩人,妹妹勤勞能幹,擅長家務事,是媽媽得力的幫手。而我,手腳笨拙加上混水摸魚,媽媽最常說我是「叫你燒香就打斷佛手」、「叫你洗碗就打破盤子」。我真的不是故意的,只是它們跟我八字不合,常常家裡最金貴的那個盤子,一到我的手裡就會滑到地上,「哐啷」清脆的聲音讓媽媽瞪眼。所以只要手捧一本書當護身符,媽媽忙碌中一抬頭,正想開口叫我做家事,馬上改成叫妹妹,後面還加一句「閃卡邊,莫佇遮扴跤絆手」。

其實也不是拿書當護身符,我是習慣有書相伴。居家時一本書隨著我到處遊走,從床頭到餐桌,再到沙發,就連等待電腦開機的那個片刻也可以瞄兩行字。對我來說,書是身體的一部分,從晨興到夜寐,形影不離。外出時,不論近程、遠程,行囊中一定有書隨行。記得有一年去歐洲旅行,隨身帶的是《後山探險》,書中寫的是十九世紀外國人在台灣東海岸的旅行,古今交錯、台灣歐洲,人在異地旅遊,心卻在書中流連。就連平日上班,跟學生們一起晨讀十分鐘,也覺得心靈滋潤。同事曾說對我印象深刻的就是邊吃飯邊看書,以書配飯,讀著讀著,一本又一本的書拌著飯菜,成為生活中的營養。也許有人要批評我不衛生、妨礙消化、對不起食物,我全部都認了,但是請不要搶走我手中的書。

從閱讀到寫作,其實是隔著高山大海,其中唐詩宋詞是最明顯的實例,儘管背了很多唐詩,讀了不少宋詞,又何嘗寫過一首詩、填過一闕詞?這種高難度的文字功力,就留給古代的文人,活在現代的我,只要能讀一讀詩詞,感受詩中的意境、詞中的情懷,就心滿意足了。

今年四月去京都賞櫻,許多詩詞中的文句跑到眼前的美景,忍不住想把它們請出來歌詠一番。看到櫻花如雨飄落水池,感受到「落花水面皆文章」的詩意。近江八幡煙雨中的柳樹新綠,讓宋祁的「綠楊煙外曉寒輕」直接躍上樹梢。行走在大原三千院的山徑,正想著「何妨長嘯且徐行」,忽一會兒「微冷,山頭斜照卻相迎」又浮上心頭。

有幾句詩,日子就過得有滋有味。手中有一本書,心情便有個落腳處。是否當作家已經不重要,孔子說:「好之者不如樂之者」,我就是那個樂在其中的快樂書蟲。何必拿當作家來折磨自己,那個偷偷的夢想就讓它定居在夢中。

雖然累積了幾篇拙作,也出了幾本小書,但李白早就說過「文章千古事,得失寸心知」,自己的文字幾錢幾兩,心裡清楚,是前輩們溫暖的手拉了一把,滿足一下小小的虛榮,掛著作家的頭銜,心虛得很。

因為去京都旅行緣故,陸續讀了幾本有關京都的書,比起自然風景的優雅,書中的人文意境令我沈醉。萬城目學的《鴨川荷爾摩〉、《荷爾摩六景》、《到此為止吧!風太郎》,還有森見登美彥的《太陽之塔》,奇幻的故事情節包裝京都人的生活節奏、歷史典故,讓心在京都繼續旅行,還有以前讀過的川端康成《古都》,都讓我從書的世界窺見更多日本人的心靈倒影。

漫遊書海,最讓我情有獨鍾的還是詩詞的典雅。《唐宋詩舉要》、《宋詞三百首》、《人間詞話》、《迦陵談詩》、《迦陵談詞》為我指點迷津,讓我得以翺翔詩人的心空,瞥見半畝方塘裡的天光雲影。

喜歡陶淵明的〈歸去來辭〉、〈飲酒詩第五〉,當然還有〈桃花源記〉、〈閑情賦〉,也曾把他的詩句寫在我的小詩〈夢想結穗〉裡。

夏日涼風輕拂

點染金黃的青綠田野

漾起一波波稻浪

彷彿看見

田園詩人的身影

夕露沾彼衣

但使願無違

稻香迷漫的田野

演奏

粒粒新榖

夢想結穗的樂章

李白的〈將進酒〉、杜甫的〈秋興八首〉都是經常縈繞在我心頭的詩句。

王國維的《人間詞話》,引領我進入宋詞的幽深迷離,最喜歡辛棄疾的〈青玉案〉,想像「東風夜放花千樹。更吹落、星如雨。」的璀璨畫面,低吟「驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。」的欣喜,一字一句都是深入骨髓的喜愛。

方瑜教授在台大開放課程中講述辛棄疾的《稼軒詞》,是我近半年來搭配文本、書寫筆記,和台大學生一起上的課。某日教授講解辛棄疾寫的:「酒杯秋吸露,詩句夜裁冰。」彷彿一線天光,穿透心中的雲霧,在玉壺裡的「冰心」,原來指涉詩人的玲瓏心思,不論是在玉壺或在靜夜,被文字折磨的酣暢,只有「過癮」兩字差可擬。

「一片冰心在玉壺」,余心之所善兮,雖九死而不悔!

電線

有種難以抗拒的魅力

它們靜默的在天空

走出交流的阡陌

卻是孤獨的紋理

我喜歡它們安靜的

交集

還有經久不變的

社交距離

攝於宜蘭市區

在同一個車廂巧遇

你還沒到站

而我剛上車

鬧劇

你靠走道

我靠窗

車上

你想搭話

我想安靜

沿途

你盯著我

我盯著景

長途旅行是乏味的

我們都不是有趣的人

留下來

或是誰先走

這等待何等煎熬

旅人何苦為難旅人