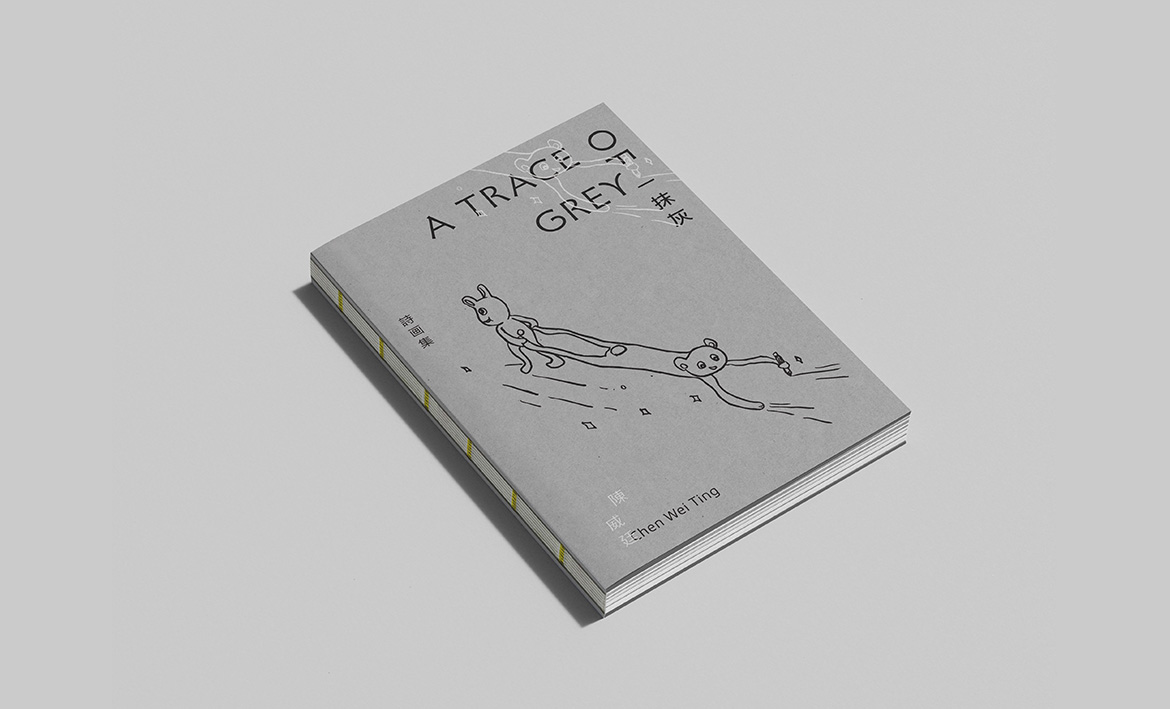

展讀《一抹灰》,映入眼簾的不是鮮豔的宣示,而是一種緩慢滲出的呢喃。

光與暗的緩衝,時間的過渡——情緒漫漶的沖積平原。

藝術理論家瓦西里·康丁斯基曾說,灰是「缺乏動力的顏色」,它既不向外擴張,也不向內收縮,彷彿一切能量都被懸置。陳威廷在自序中將「一抹灰」形容為「偏執狂的中庸之道」,那是一種對平衡的執念,但那平衡本身是搖晃、呼吸急促的。

他引用電影《八月心風暴》的台詞 “Life just puts you in a corner that way”,為全書的情感基調定下了錨點:這是一個被逼入角落的觀看者,在有限空間中尋找出口,不一定有逃脫的路,卻可能在牆壁的縫隙間找到觀看世界的方式。

孤獨的航行與迷路的必然

畫布作品裡多次浮現「船」、「海」、「星星」、「遠方」等主題。畫作〈the edge of the world is so brief〉〈the dog and the light on the sea〉〈a fool chasing balloon〉中,溶融大面積的藍青與灰調,色塊邊界像被海風吹得模糊。

著眼於文字,他寫道「走入孤星/走入群星/沒有了自己」、「我們困在裡頭迷了路/像是那天漸漸會感傷的無常」「假設多了/什麼才是幻覺」,曖昧的光影裡,他的腳步沒有方向。

隨之而來一個靈魂拷問:你覺得,迷失的陳威廷,心中真的有目的地嗎?

「迷路是為了找尋,還是尋找是為了迷路」——看似倒置的邏輯,卻不謀而合於德國哲學家海德格的觀點:只有在迷路的狀態下,我們才能感受真正的意義。

回頭翻到作品開展的前一頁,陳威廷早就設了答案:出口?入口?都是不重要的。

這是一場巧具心機的迷途。

陳威廷畫筆/詩筆下的海,並非浪漫主義的造景,更接近潛/無意識的流動——無邊、缺乏方向、失去比例感。觀者的視線在畫面中漂流,宛如身處一艘沒有羅盤的船,既無法確認「出口」在哪,也不確定自己是否真的需要出口。

被愛時成為影子,不被愛則成為石頭

另一組反覆出現的意象是「影子」與「石頭」。

「他只是一直追著/河水乾涸的模樣,愛過的人的影子」「我是影子/永遠在你之下/等著你低頭時看到我」「刺眼的陽光/那張好看的臉」,爬梳詩句,陳威廷愛得卑微又滿是執念。

然而當情感關係來到分離的處境,如「影」隨形的情感,立刻化為一顆不笑不淚的石頭。

畫作〈the tale of a stone〉搭配的詩句:「大不了重新投胎做一顆石頭,看著太陽流血。」而〈shadow game〉則是佐以「沒有人互相安慰,沒有擁抱/在一棵樹下成為另一顆石頭」

石頭作為非生命物,卻被賦予觀看世界的權力。它不移動,不追求參與,只在原地見證日升日落。心理學談到退行(regression),意即人在承受過多衝擊時,主體可能退回到一種無需選擇、無需承擔的狀態。

〈We still searching for truth but…〉中,影子和石頭的概念,分別從詩句與畫作兩頭交會。畫面裡影子的形象不再附屬於實體,而是獨立行走於海面。詩句又寫到「我如此貧瘠/在越暗的地方點燈/卻仍然只是海上的一顆石頭」

有你的時候我是影子,沒你的時候我是石頭。愛與不愛的辯證,仍然在海面漂流。

情感障眼法,真假卡夫卡

在石版畫〈secret〉中,我們能看見狗狗、土壤裡的根系,以及多種帶有臉譜的形體。同頁的詩句寫道「我們可能不知不覺就變成了動物。/我們有一樣的衝動/一樣的本能/一樣的皮囊/一樣的呼吸 這種變成,像不像卡夫卡式的。」

這裡的「變成動物」與「卡夫卡式」直接喚起《變形記》中格里高爾變成巨大甲蟲的荒謬場景。在陳威廷的畫作與詩文中,這種變形並非突如其來的單一事件,而是「不知不覺」的漸變,是日常習慣裡的異化,卡夫卡筆下那種「平靜接受荒謬」的淡然。

在畫作〈exit〉裡,我們能看見一個主體向光而行,拖跩著另一個持筆的主體,地上留下了長長的畫痕。同頁的詩句寫道「他是個飢餓的藝術家/沒有過多的顏色/只有那手中緊握的一支筆/究竟多少人懂他的眼睛」

這幾乎是對卡夫卡短篇《飢餓藝術家》的直接呼應。卡夫卡筆下的飢餓藝術家以極端禁食作為表演,最終觀眾失去興趣,他在孤寂與被遺忘中死去。陳威廷的詩中,「沒有過多的顏色」與「緊握的一支筆」暗示創作資源的稀少與孤絕。

追求被愛,追求被理解,我們需要歷經多少的形變與自我匱乏?卡夫卡在問,陳威廷也在問。多少人能穿越海上障眼的迷霧,清楚望見他們幽幽的瞳仁。

迷途,作為一種積極的生命行動

最後一篇石版畫〈lost〉及其文字,將全書收攏回「迷途」和「中間」的概念。

「他也想確認出口/但或許那不是死亡/他知道死亡是關於遺忘/他只能一直尋覓」這段文字揭示,石版畫〈lost〉描繪的迷途,並非完全的負面。逡巡游移,是為了不想消極的原地踏步,他要探索一種被記得的方式。

「在清晨在深夜在路上/縱使一路上走來錯過了許多人/縱使只是在一個中間/不免於雨點滴入眼中」威廷彷彿言明:我不只想被記得,我也想被「對的人」記得,我會篩選、我會錯過,處於不上不下的「中間」,是因為我還沒做出決定。我持續觀察,我持續睜大雙目,於是一抹雲、一抹灰飄過,雨水便打進了眼睛。

「他持續在中間徘徊/也許只是其中一個中間」 平實的陳述中,沒有極端的歡愉,也沒有流入絕望的深淵。所謂中庸、所謂中間,不是靜止的中立,而是不同聲音、不同立場在相互拉扯中形成的暫時平衡。

回到第一句「介在虹光以下的灰色/位於晴天的那塊雲朵」,再回到《一抹灰》自序裡「等待陽光曬進來的日子」,我們能夠明白:我們先得歷經流雲蔽日,才有雲破天開的晴朗;我們先得承接雲霧裡的厚重水氣,才能折射出斑斕秀異的虹光。

身為一個藝術家,身為一個具備愛的人

你眼裡的一抹灰,正蘊藏著生命的奇蹟。

撰文|王士堅

1998年雙魚座,政大中文系畢業,基隆人。有一個 Pocast 節目「甲板日誌」。關注藝文和性別議題,相信愛情沒有天生的疆界:技巧,才是關鍵。