二〇二三年,平野啓一郎構思二十年完成的《三島由紀夫論》出版,並獲小林秀雄賞。該書深入細讀《假面的告白》、《金閣寺》、〈英靈之聲〉、《豐饒之海》四部作品,分別以「文學家」與「天皇主義者」兩個面向來論述三島由紀夫的「作品」與「行動」。在本篇專訪中,我們邀請小說家從《分人》切入,談談三島的不同面向,以及在他逝世五十多年後,現代的讀者能如何理解三島。

©︎Tamaki Yoshida/攝影

平野啓一郎

一九七五年生於日本愛知縣蒲郡市,成長於福岡縣北九州市。畢業於京都大學法學部。一九九九年在學期間,投稿至文學雜誌《新潮》的小說《日蝕》獲第一二〇屆芥川賞。此後風格多變,持續發表多樣作品,並被翻譯介紹至世界各國。繁體中文版作品包含小說《日蝕》、《日間演奏會散場時》、《那個男人》,以及隨筆《分人:我,究竟是什麼?》等。

三島的「分人」們:文學家、日本人與政治運動者

煮雪 二〇二三年出席台北國際書展時,平野老師推薦了三島由紀夫的《性命出售》,這部作品和大家熟知的三島風格非常不同,顯現出三島的多樣性。如果從平野老師的作品《分人》切入,老師認為三島有幾個分人?哪個占比最大?

平野 三島有結婚,也有孩子,這裡的他是家庭中的三島;出現在電視與雜誌上時,三島又會以不同於文學家的姿態活躍;當然也有寫小說的作家三島;到了晚年,又多出一個政治運動者三島。

許多人曾談及對三島的回憶,每個人對他的印象卻大不相同。就這點來看,三島非常擅長將自己「分人化」,問題在於他本人不認為這些分人是「真正的自己」,而一直在思考真正的自己究竟是什麼。他最後得出的答案,就是「日本人」的這個身分認同,並進一步認為日本的本質,是「天皇」。然而他所談論的天皇,其實與現實中或歷史上的天皇幾乎完全脫節。他所提出的理想日本,也同樣過於觀念化、過於空想。

我自己也會對這個世界感到虛無,但是我沒辦法用「天皇」或「日本」這樣的價值來填補內心空洞,也無法僅憑「日本人」這樣的身分認同來感到安心。我無法將自己完全託付給觀念上的崇拜對象;相反地,我認為應該要去面對現實世界中,身處各種人際關係的自己,並將那些自己全部視為「真正的我」。

三島一直想要作為藝術家而活,因此「作家三島」占有很大的比例。三島發表《鏡子之家》之前,應該只有作家身分能讓他感到滿足。然而,他卯足全力寫作的小說《鏡子之家》沒有獲得商業上的成功,文壇上也飽受批評,使他漸漸對作家身分失去信心。三島在三十代後半變得開始在意諾貝爾文學獎,我想是因為他強烈希望透過國際上的認可,藉此找回身為作家的自信。然而,當他越是陷入作家三島的困境,政治行動者三島的占比反而越來越大,進而成為他沉浸於政治活動的原因。

然而,正如我常說的,我認為唯有根據與他者的具體關係將自己「分人化」,才能填補自我認同的空虛。

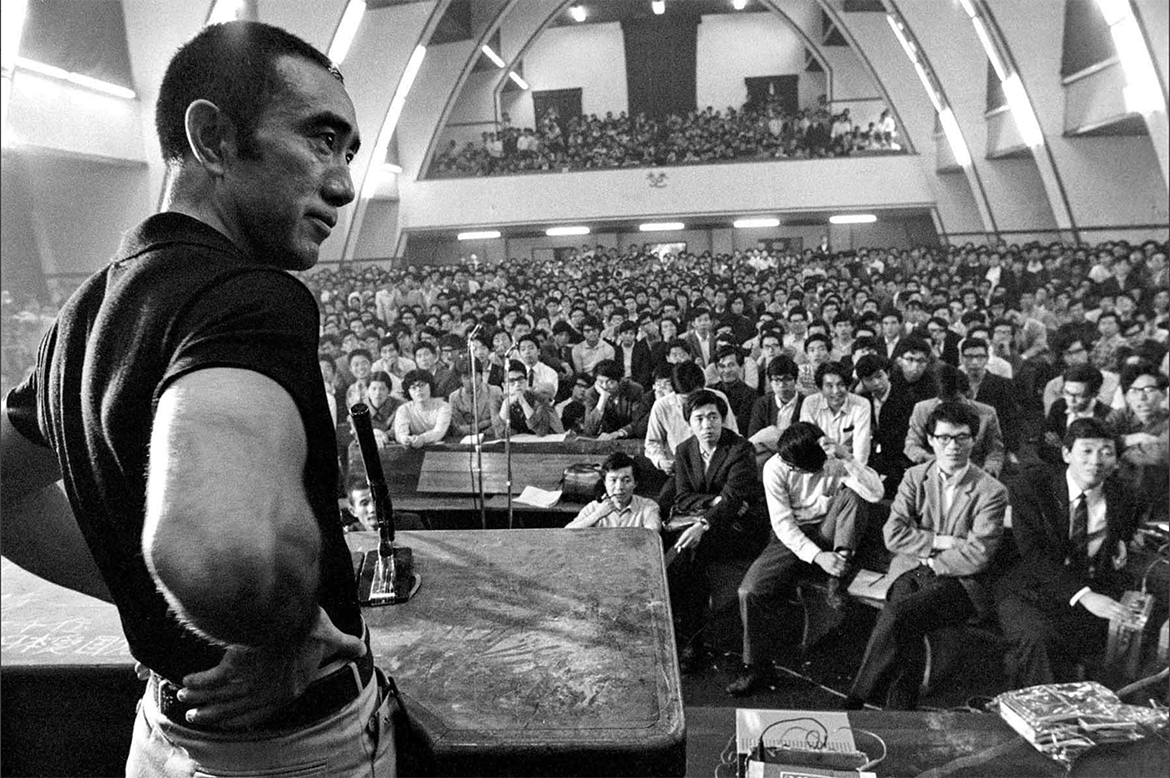

《三島由紀夫VS東大全共鬪》(天馬行空/圖像提供)

煮雪 三島由紀夫有諸多標籤與當代顯得格格不入,然而三島在台灣依然相當有人氣,譯本絡繹不絕,且總是被放置在書店最顯眼之處,也有不少年輕台灣作家表明對三島由紀夫的喜愛。想請教平野老師,當代日本年輕讀者如何看待三島由紀夫?

平野 三島的魅力來自他身上的種種矛盾。他的死亡方式極具衝擊性,在日本,因為好奇心而去接觸三島作品的人不少。另一個魅力,是他非常擅長說話,例如紀錄片《三島由紀夫VS東大全共鬪》中,手持麥克風的三島有種難以言喻的吸引力。

有些人會跳過政治思想,單純對三島這個人感興趣,進而去接觸他的作品;也有人雖然不讀三島的文學,卻透過大眾媒體對他感興趣。也有一些自認保守的人,沒讀過三島的小說,只因為他是「天皇主義者」而崇拜他。三島這個人充滿矛盾,眾人也各自喜歡他的不同面向。

日本的群眾中,終究還是因為文學而喜歡上他的人占多數。他的小說擅長描寫扭曲且倒錯的心理,例如當戀愛即將實現之際反而感到索然無味,一旦距離拉開,感情卻又被重新點燃——這種看似矛盾,又讓人覺得「好像能理解」的情感。三島擅長探究這些人類的悖論心理。

三島也非常重視文學中的「情色性」,他的小說並非只是僵硬抽象的觀念與論述,而是能將詩意的情色場面與主題完美契合,作品因此具有官能上的吸引力,也能從中發現施虐與受虐合一的特質。另外,三島作品在文體上的美感也不得不提。我想以上就是三島至今仍有眾多書迷的原因。

煮雪 如果是聚焦在文學圈,現在的日本年輕作家是否仍會說自己喜歡三島?

平野 文學圈對三島的評價會因時代而有波動。一九八〇年代到九〇年代間,由於後現代主義在日本流行,當時對三島的態度多半是批判的,也有人會抱持譏笑的態度。不只是文學圈,當時的學術界也是如此,研究三島甚至一度被視為禁忌。

我自己深受三島的影響,九〇年代後半,我常在公開場合談到自己喜歡三島,因此遭受不少批評。會聽到有人說:「都什麼時代了,這傢伙竟然還喜歡三島。」不過,在我這個世代──現在約五十歲前後的作家中──確實有不少人喜歡三島,例如中村文則、田中慎弥都曾表示自己受到三島影響。如果是我前一代的作家,受到三島強烈影響的人就比較少,島田雅彥算是少數例外。如果是再更往前的世代,無論是否喜歡三島,一定會壓倒性地受到三島影響。至於我的下一代,現在三十代到四十代的作家,反而是喜歡太宰治的人多於三島。

近五年出道並獲得芥川賞的作家中,例如九段理江、市川沙央等等,又開始對三島抱持強烈興趣。所以整體來看,三島在文學圈的受歡迎程度會有波動──前一代喜歡他,下一代可能就興趣缺缺,再下一代又會重新對他感到好奇。

戰後的虛無解方:天皇作為理想日本

煮雪 《三島由紀夫論》中,平野老師選擇了《假面的告白》、《金閣寺》、〈英靈之聲〉、《豐饒之海》作為分析對象。為何會在三部長篇代表作中,安插短篇小說〈英靈之聲〉?

平野 《三島由紀夫論》一書中,我將三島的人生分為四個時期:第一期從三島剛出道成為小說家,到二戰結束為止;第二期是戰後,三島藉由《假面的告白》回到文壇,並開始活躍其中;第三期從他三十代中期開始,三島因為《鏡子之家》而遭受強烈批評,也因此被捲入各種麻煩,逐漸在戰後社會失去立足之地;第四期則是從他四十歲的一九六五年,到去世為止。

第二期與第三期的三島仍在適應戰後社會,完全沒有涉入政治,也未曾提起「天皇」這個詞。當時的他作為文學家,專注於寫作小說。然而到了三十代後半,他坦言自己陷入創作低潮,小說寫得不順利。之後,他寫出〈英靈之聲〉這部作品,引起極大迴響,讓他找回小說家的自信。也是以這部作品為契機,他迅速沉浸於政治活動,最終在自衛隊的市谷駐屯地切腹自殺。由於是三島投入政治的轉捩點,我在《三島由紀夫論》書中大篇幅談論〈英靈之聲〉,想藉此了解三島為何會迅速投入政治活動。

煮雪 「Air Revolution」的對談中,平野老師提及自己多次到國外參加研討會,發現國外學者很少討論三島作為天皇主義者的面向。若是避開「天皇主義」,是否還能談論三島?例如同一場對談中的島田雅彥,政治立場處在天皇主義的對立面,作品卻依舊深受三島影響。平野老師認為,作家自身的政治立場是否能與作品切割?

平野 海外研究者不太關心三島的政治行動,或者說,會刻意保持距離。我想這是因為文學界多數傾向進步、民主主義,政治上多屬自由派,和三島的立場相反——我自己也是如此。因此,如果要研究第四期的三島,會碰上不少難處。另外,日本國內雖然有豐富的天皇研究資料,海外研究者卻未必能夠輕易取得。許多研討會中,討論的焦點會被放在作為文學家的三島,或是聚焦在作品本身,作為天皇主義者的討論則較少觸及。

只要細讀三島的作品,就能逐漸知道他為什麼會成為天皇主義者,為什麼會在死前喊出:「天皇陛下萬歲!」因此我認為,若是避開天皇主義,應該無法真正討論三島。

三島是個虛無主義者,特別是二戰後,他過去所信仰的天皇價值體系被全面否定——這種狀況不限於三島,當時有許多日本年輕人都陷入了「今後究竟該相信什麼」的煩惱之中——昨天還是絕對的價值觀,今天卻被全盤否定。這導致他們對世界產生了強烈的虛無感,認為所有的意義都並非絕對,遲早會被推翻。當時的這些青年也被稱作戰後派(アプレゲール)。

儘管如此,一般人還是選擇進入公司,在職場升遷、成家立業,尋找新的生命價值。然而三島無法從上述事物中找到人生意義。這點也和他的性傾向有關。三島屬於性少數族群,儘管有結婚,但無法單純地接受異性戀基礎的戀愛、婚姻價值觀。

三島能夠找到意義的地方,其中之一是藝術,也就是寫小說。他相信即使這個世界是虛無的,仍然可以透過語言賦予其價值,並留下名為文學作品的具體事物。因此可以說,他是一位藝術至上主義的作家。

三島對這個世界所懷抱的違和感與挫折感,終究會導向政治行動。然而,付諸行動之際,若是從虛無的角度出發,認為「無論做什麼都沒有意義」,反而會無法採取任何行動。三島並不喜歡這樣的犬儒主義。

為了能夠付諸行動、賦予這個世界具體價值,為了在批判現實之際有個理想對照,三島需要依憑天皇主義。他相信,以天皇、神話為基礎的「理想日本」確實存在,並徹底批判戰後日本偏離了那個理想,墮落成一個失去意義的社會。這些也成為他政治行動的立足點。雖然至今仍有許多保守派人士崇拜三島,這些人常以「日本好厲害」這類口號,自戀地舉出日本的優點並陶醉。但三島與這些人不同,對於戰後經濟高速成長的日本,他是持全面否定的態度。

三島使用「文武雙全」這個詞彙——「文」指的是他從虛無中創作出文學;「武」則是他透過天皇為這個世界賦予意義,以這個意義為起點付諸行動,持續到晚年。

然而,三島的內心其實始終認為「這個世界是虛無的」。最後一部作品《豐饒之海》中,三島得出的結論是「一切或許根本未曾存在」。他朝著天皇這個意義行動,最後一切都被死亡吞沒。三島夢想著與「絕對者」的天皇合而為一,但是天皇的「絕對性」,歸根究柢會不會只是死亡的絕對性呢?

對於三島的政治行動,老實說我也無法認同。政治上我與島田雅彥一樣,立場與三島澈底相反。但是我對三島所懷抱的虛無感,以及他對那份虛無所提出的哲學性、文學性提問,則懷有強烈共鳴。我在十多歲時見識過日本的泡沫經濟破滅,因此也可以理解三島對戰後日本的批判。每一位作家都存在多種面向,讀者可以認同某些部分,同時對另一部分抱持否定看法,我認為這是很自然的現象。

煮雪 平野老師先前與畫家横尾忠則的對談中,横尾老師提到三島由紀夫曾對他說出「靈性」一詞。平野老師如何理解三島由紀夫所說的「靈性」?能否用《豐饒之海》四部曲中的輪迴來理解?

平野 輪迴的靈性是以佛教世界觀為基礎,我認為與橫尾先生提到的「靈性」不太一樣。三島對橫尾先生說的靈性,應該更接近抽象的精神性。這點或許更接近天皇主義或神道。

日本二戰期間——我個人認為那是一場侵略戰爭,是由帝國主義引起的——三島未被徵召上戰場,卻有不少同學戰死沙場,對此他始終懷著一種倖存者內疚,覺得自己本來也該戰死,心中不斷被那些「死者的存在」糾纏。因此我推測,他口中的「靈性」,部分也是源自這種對亡者的意識。正因為如此,三島反而幾乎沒有深入思考過日本的戰爭責任,我認為這是三島戰爭觀的一大弱點。

語言的力量

煮雪 《三島由紀夫VS東大全共鬪》中,平野老師受訪時提及三島參與辯論的目的之一是要測試「語言的有效性」,並說:「這場辯論的核心是在告訴你語言有多重要。」辯論五十多年後的今日,世界多出了AI,平野老師認為「語言的有效性」是否有改變?

平野 《金閣寺》中,三島提出了一個根本性的問題:究竟能改變這個世界的,是認識,還是行動?如果只要透過語言重新認識世界,就能夠改變世界,那麼語言在現實中就具備有效性;如果光靠語言無法改變世界,非要付諸行動不可,那麼語言就只是無力的觀念。

參加辯論之前,三島應該已經認為自己該付諸政治行動,甚至走向死亡。但另一方面,身為小說家的他,心中還是希望能相信語言的力量。因此,面對被學運驅使而行動的學生們,三島提出了這個問題:不同價值觀的人彼此辯論、對話時,是否真的能互相理解?是否會產生些什麼?

今天,假新聞已經成為全球性問題。另一方面,AI普及後,非人類產生的語言逐漸遍布社會。由於這些負面影響,語言的「有效性」反而會讓人恐懼。我們進入了一個必須重新思考「語言該如何在社會中健全發揮作用」的時代。於是,三島當年提出的問題,今天以一種更新後的姿態被重新提起,再次詰問我們。

我個人認為,即使不得不行動,也還是必須根基於對世界的認識去行動,所以語言不可或缺。無論是以小說家還是民眾的身分,我都想對語言抱持信念──透過語言,我相信世界是可以被改變的。

尤其現在是暴力蔓延的時代,世界各地都有軍事衝突,我期盼能透過語言的有效性,讓世界回復成理想的和平狀態。普丁攻打烏克蘭,也是建立在語言所構築出的世界觀上。他試圖用語言去闡述烏克蘭和俄羅斯之間的關係,聲稱自己在歷史上有正當性。至於眾人是否接受那一套說法,又是另一回事了。正因為如此,「議論」這件事就顯得十分重要。

煮雪 最後想問,對平野老師來說,三島由紀夫是什麼樣的存在?

平野 我是因為《金閣寺》而開始對文學感興趣。如果當時沒有讀到《金閣寺》,我說不定不會成為小說家。作為小說家來說,三島由紀夫對我有決定性的影響。但正如我前面提到的,政治思想上,我後來站到跟他完全相反的立場。

三島這個人充滿矛盾,因此會讓人不斷思考:「事情是如何變成這樣的?」為了要思考三島這個人,就必須去思考更多事。尤其著手研究三島之後,由於他讀過很多書,我自己也不得不跟著讀大量的書。因此,三島成了一個會刺激我更用功的存在。

三島無疑是天才作家。直到今天讀他的作品,我依然會深深感動於其中的美。只不過在思想上,他是一位我應該要否定並跨越的作家,一位我必須克服的對象。

採訪撰文|煮雪的人

一九九一年生於台灣台北市。日本法政大學文學碩士。二〇二一年以詩集《掙扎的貝類》入圍台北國際書展大獎,成為該獎開辦以來首本入圍的詩集。詩作〈月球博物館〉被選入美國拱門任務基金會「Arch Lunar Art Archive」計畫,二〇二四年二月經由奧德修斯號送上月球長久保存,為目前已知最早登陸月球的華文新詩。