小說虛構,歷史真實,兩者交錯之處,往往最令人震動。《梅雨》中人物的命運被嵌進一段段看似日常的描寫,那些語句背後,其實指向臺灣歷史上曾經真實發生的時刻。我們邀請你閱讀小說中節錄的片段,試著猜猜看:這位角色身處的,是臺灣歷史中的哪個年代、哪場事件?再翻轉字卡,看見答案與歷史記錄。讓故事中的人影,照見我們仍在摸索的過去。

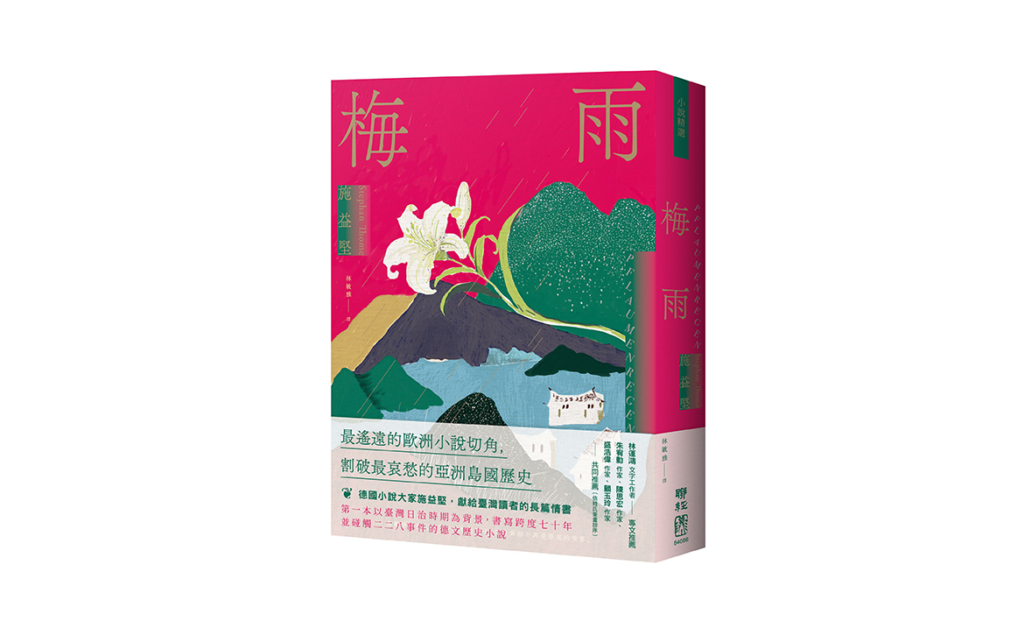

《梅雨》簡介

日本統治、太平洋戰爭、二二八事件、國民政府來臺……

這是國家如風中草芥的時代。

皇民、灣生、原住民、外省人、臺灣人……

這也是個所有人都不知何去何從的時代。

時代翻覆人心,施益堅試圖透過一個大時代中歷經四代的家族故事,叩問讀者關於歸屬感與認同。對於歷史洪流中的個體,過去已然塵封蓋棺,而未來的我們,又該如何直面這段歷史,真正去了解知道自己是誰?又經歷過什麼?

《梅雨》p.53

戰俘營

《梅雨》p.93

日日新報

《梅雨》p.139

玉音放送

《梅雨》p.176

中國接收台灣

《梅雨》p.274

基隆二二八屠殺

《梅雨》p.404

綠島新生訓導處

整理、歷史事件撰文|林運鴻

文字工作者,熱愛人文社科與通俗文化,也關心不美好不正義的種種現實。發表見於鳴人堂、博客來OKAPI、Openbook閱讀誌、《春山文藝》、《聯合文學》、《幼獅文藝》等,學術發表見於《中外文學》、《臺大文史哲學報》、《思與言》、《文化研究》、Taiwan Lit、《臺灣文學研究學報》等。

《梅雨》原著作者|施益堅

1972年出生於德國的比登科普夫,主修哲學、宗教學以及漢學,在東亞生活與工作了15年。曾先後到中國、日本、臺灣等地做研究和居留,觀察每一座城市的風土人情。而在臺灣居住的時間最長,同時完成第一部小說《邊境行走》,注定與臺灣讀者締結最深刻的緣分。曾任德國國家研究機構學者、國立臺灣大學人文社會高等研究院訪問學者、國立中興大學駐校作家。

《梅雨》譯者|林敏雅

臺灣大學心理系畢業。留學德國特利爾大學。曾旅居日本、荷蘭多年,目前定居歐洲,從事德、荷文翻譯工作。

譯有《小國王十二月》、《黑貓尼祿》、《當世界年紀還小的時候》、《我不是妳想的!》,以及《房間裡的大象》、《圍牆上的夏天》。譯作多次獲選「好書大家讀年度最佳少年兒童讀物」。