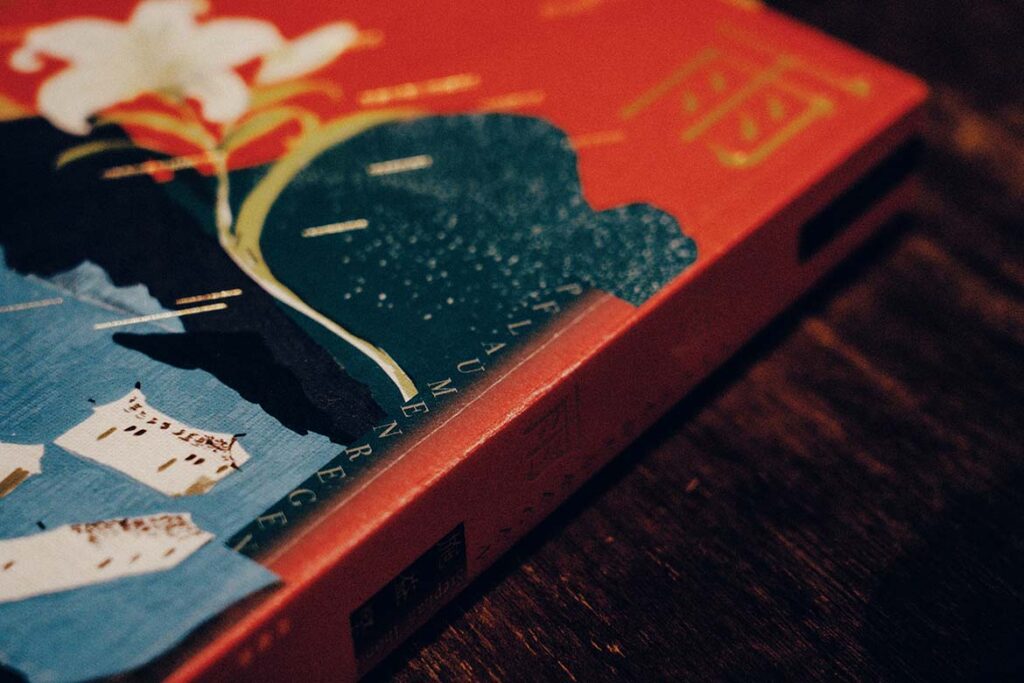

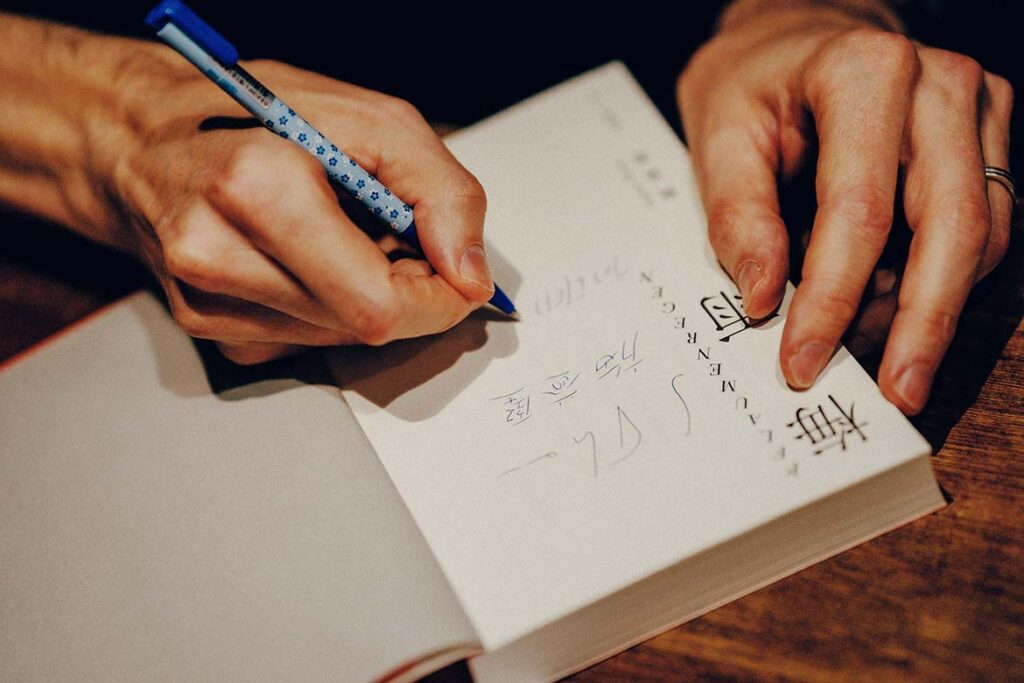

為了更貼近臺灣這個長居超過十五年的第二家鄉,德國小說家施益堅花了數年時間構思、探索歷史素材,耗時三年才完成這部縱貫日治到民國,橫跨家族祖孫四代生命記憶的歷史小說《梅雨》。

歷史與情感的醞釀

「要理解現在的臺灣,必須知道它的來源。我剛開始對日治時期並不清楚;但在臺灣住越久,越覺得它對現在的社會很重要。這部小說一定要有一種歷史面向。」始終對歷史與政治懷抱興趣的施益堅,在2005年到2011年間,來臺灣進行博士後研究;他當時住在仁愛路,幾乎每週都會看到一些示威遊行,聽他們喊口號,也逐漸了解到臺灣政治、文化和歷史的複雜性。正當他博士後任期結束,準備歸德的時候,恰好認識了一個臺灣女孩;後來不僅成為他的妻子,更改變了施益堅與臺灣的情感紐帶,從社會的旁觀著,轉變為參與者。臺灣,竟成為了他擁有家人及歸屬感的地方。

當施益堅選擇定居臺灣的那一刻起,一部關於臺灣的歷史小說雛形就此誕生。當時他想,搞不好自己一輩子都會住在臺灣,「我想要更深入理解臺灣;而我是小說家,就想用一個故事來探索歷史。」2015年從德國回臺灣與女友同居的他,還在寫關於太平天國的小說,但已經在構思下一本跟臺灣有關的書。他以非小說和小說的兩種文體,同時構思著《臺灣使用指南》與《梅雨》這兩本書。

回想起初次在金瓜石看到戰俘營的紀念園區時,興奮之情仍溢於言表。「我覺得,哇!這個地方跟臺灣近代史很有關係!」當下就決定將基隆作為故事背景。他一開始其實只設想了兩個角色,李靜梅與她從美國回來的兒子;從母子視角構成家庭故事。出生於日治後期的女主角梅子,能貫穿不同時間層次,以個人生命記憶勾勒臺灣近代史的切角。

重建記憶中的臺灣

他說,小說人物完全是虛構的,沒有任何真實人物為原型;但由於岳父是基隆人,岳父的父親是日治時有名的畫家兼企業家倪蔣懷。倪雖然投身礦業發展,但一生熱衷於藝術創作,曾與陳澄波、李石樵等藝術家同時接受日本畫家石川欽一郎的指導;並持續贊助、推廣臺灣西洋藝術。然而當施益堅認識岳父的時候,對方因病難以口訪;於是他去拜訪妻子的舅舅,請他分享當年的一些事情,同時也去採訪其他歷經日治時期的耆老。

「這也是我研究很重要的部分,我不是歷史學家,反而覺得電影或電視劇,可以看到一種過去時代的重建;那時候人們穿什麼、吃什麼。這些我需要的訊息是歷史書看不到的。」他認為,具體的細節對小說家而言,比史料更為重要;舉凡服飾穿搭、生活習慣這些日常瑣事,對創作啟發更為關鍵。「有時候你看一部電影,可能不是傳達一個訊息;而是給你一種啟發,讓你去想像這個時代的模樣。要把握角色的內心與生活狀態,有時參考資料也沒用,完全要靠直覺和想像力;所以研究是很重要,但跟歷史學家在意的還是不一樣。」

施益堅提到,雖然很早就知道二二八事件爆發的「天馬茶坊」是在大稻埕,但是直到寫小說的時候,才初次去場勘,看一些當時的照片。「我看很多很多照片和繪本,這很重要;可以知道當時臺北馬路上有什麼樣的人,他們穿西裝、旗袍、和服,還有各種風格,還有小朋友穿什麼,這些都給我很多啓發。」除了妻子的舅舅之外,施益堅談起他有一位長居德國的臺灣友人,他的父親正好是當年的警察,出身相當日本化的臺灣人家庭,在家裏講日文。「他跟我分享一個細節,小朋友跟女人都是跪坐在榻榻米;但是男人會盤腿,男孩到青春期的時候,坐姿也會改變。在小說中,梅子的哥哥拿到球賽冠軍那天,回家吃飯就改變了坐姿。她馬上意識到,哥哥變得像大人。這種與老人聊天能得到的細節,大概沒有哪本史書會看到,但會讓小說的可信度馬上提高。」

「有段時間,我每隔一個月到金瓜石一次,有時參觀黃金博物館,有時爬山,不一定是尋找資料;是感受這個地方的氣氛找靈感,想像角色跟他朋友在礦場後面,講鬼故事。你需要知道風在那裏會有什麼樣的聲音,或者從哪個角度會看到大海;都要自己去體驗之後,才比較容易描述。」他想起某次站在黃金博物館那邊重建的木製日式宿舍;突然腦中浮現一個意象,有個小女孩從山上跑下來,跑得很快,「我在想,她到哪裏去,爲什麼這麼緊張?從那時候,我覺得,我好像把握了小說的開頭;為什麼小女生跑得很快?她要跑去學校那邊看球賽。」這就是小說《梅雨》的開端,從女孩的視角看哥哥一生中最重要的那場棒球賽。棒球是臺灣日治時期重要的歷史記憶,然而對德國讀者而言,那非常陌生;透過小朋友的視角,可以領著讀者慢慢進入這個屬於臺灣的獨特文化。

「構思的時候,我沒有從愛情或婚姻的角度來考慮殖民或文化關係;對我來說,重點是,裏面每個角色都有一種雙重認同,不確定或模糊的認同。我覺得,這很臺灣。」他覺得臺灣的認同很多元,無論是跟中國、日本或西方的關係,甚至是原住民跟臺灣人之間都非常複雜;因此他認為,一部臺灣小說應該要能呈現這些問題。由於這部小說最初以德文書寫,考量到歐洲人多數只看到二次大戰的一半,關於太平洋戰爭或亞洲的歷史則缺乏瞭解;於是施益堅採取了一個跟西方人不同的臺灣視角切入,讓歐洲讀者透過小說認識臺灣。

多重島嶼視角

以書名《梅雨》「Pflaumenregen」為例,德文本來沒這個詞;然而這個由中文直譯的創造詞對沒有「梅雨季」的德國人而言,帶點朦朧又美麗的色彩,可以引發讀者興趣。「我可能是全臺灣唯一比較喜歡梅雨季的人,我覺得,這是一個很臺灣的時節;溫暖,甚至有點溫柔的感覺。大家知道,梅雨很快會結束,太陽會再出來,這是一種轉型的時刻,有一種希望在裏面;從很多方面來看,我覺得很像臺灣。」施益堅說,有時候寫小說不一定是全部先設想好,很多支線也是慢慢發展出來的;從一對母子擴展到孫輩世代的時候,代表新世代臺灣人的茱麗也因此應運而生。

原本打算一些角色採用第一人稱敘述,後來決定全書皆採用第三人稱觀點交織敘述;施益堅認為,小說的多元視角其實很重要,才能讓讀者慢慢形塑出一種全景的視野。而其中一條故事軸描述臺灣女孩茱麗在與日治時期成長的祖母靜梅相處的過程中,逐漸確認自我對這片土地的認同;最終選擇告別在香港的英國男友,返鄉生活。施益堅透過這個角色描繪這世代的臺灣人,他說:「我覺得,臺灣近代史分爲三個階段;有一個日本的臺灣,一個中國的臺灣,和一個臺灣的臺灣。這三個之中,臺灣的臺灣是最好的。因爲臺灣人現在真的可以做自己,不用假裝是日本人或中國人;當然他們也可以有其他的認同,因為臺灣是一個民主開放的社會,但是不再有一個外在勢力逼迫你必須掩蓋、扭曲自己的認同。」

施益堅想起有次跟太太去霧社,看到國民黨時期建立的紀念碑,把「霧社事件」標舉為「愛國抗日」的事蹟;但日治時期的原住民根本還不認識「中華民國」,又怎麼「愛國」呢?這使他體悟到,臺灣過去在黨國教育下長大的臺灣人不可能真正瞭解自己的歷史。他曾跟很多臺灣人聊到這些,年紀大一點的會說,我去國外的時候,才慢慢了解臺灣的歷史;比較年輕的則會說,我後來才發現我們的歷史。「我覺得臺灣近代史很長時間是經歷了很悲觀的一段歷史;但是,現在的臺灣社會發展比過去好,所以我特別期待,臺灣人會慢慢發現自己的歷史。」

採訪撰文|李筱涵

作家,臺大中文系博士後研究員。曾獲林榮三文學散文獎、國藝會創作補助。作品、書評與採訪見多家報紙副刊與雜誌,著有散文集《貓蕨漫生掌紋》。

攝影|安比