E.M. 佛斯特短篇〈機器停轉〉的女主人公有本「垃圾時代」留下來的《機器之書》。她嫌冷嫌熱、詞窮或有其他疑難雜症時,只要開卷,就可依照說明按鈕獲得解決之道。佛斯特在一九〇九年寫了這篇小說回應H.G. 威爾斯的《時光機器》。鄧觀傑的《廢墟的故事》不是科幻小說集,但充滿了機器、垃圾、字詞的意象及其不滿,更不乏奇想。

《廢墟的故事》裏並沒有題為「廢墟的故事」的小說。啟首篇〈故事的廢墟〉是一個關於小說書寫的暗黑版寓言。在數位複製的時代,甚麼是小說書寫?故事開端在哪裏?對「毫無理由的,決定要寫小說」的鄧觀傑而言,認識論式的小說思考顯然是書寫前「誠意正心」之舉。小說中的阿蔡是「偷故事的人」,而非「說故事的人」。阿蔡在廢棄宿舍進行「小說創生」, 將各種垃圾般的雜物、廢棄物(包括打字機)塞滿書寫/複製實踐空間。幾年下來,他盜取的故事成為故事的廢墟,偷來的東西佔滿了「昔日的房間」 。

那是小說出現的第一個廢墟。小說還有一個阿傑記憶中的廢墟──發生學生姦殺案後荒廢的母校遺址。兩個校園廢墟裏的「犯罪故事」相互指涉,第二個故事「在煙霧繚繞間」溶入, 顯示「故事的廢墟」乃「發生、製造故事的廢墟」之意。兩個故事都涉及偷竊與複製。「偷故事的人」阿蔡盜取電腦裏的故事複製成創作;「說故事的人」小說作者複製阿蔡的故事,而阿傑阿安偷看電腦裏的A片情節也被複製在電腦教室不良少年群姦殺事件的敘事(將許多物件塞進女生陰道)。兩個文本疊影重現,點出了阿蔡不是別人,他是阿安模糊欲望的分身。

本書題名意味著集中每篇小說都關涉廢墟,或以殘存物、廢物為主要元素。〈巴黎〉、〈林語堂的打字機〉與〈洞裏的阿媽〉屬於後者。〈巴黎〉是個回家的故事,也是「反向廢墟」的譬喻。「為甚麼是外祖父呢?」除了是故鄉的聯繫、夢魘的地點之外,外祖父與「巴黎」也是「廢墟與故事」的系譜源頭。廢墟是從建物到廢棄物,外祖父從空地築構建物,他是蓋房子的人。小說書寫是一字一詞一句堆砌起來的建築工程,一如外祖父的「肖話」。

〈林語堂的打字機〉裏的「林語堂」也是個「外祖父」──家人避談的「過去的夢魘」,但總會在夢境出現召喚遠方家人。按照打字機裏的「先生」的說法,林語堂的打字機是失敗的書寫機器,因為它無法掌握書寫者的意念核心,已失去意義了。民國文人林語堂當年召喚「賽先生」來打造說中文的書寫機器,聘得義大利工程師,完成了發明。但是機器在展示場上拒絕表述,父女倉皇出走。後來打字機隨林語堂下南洋,林家離開後機器下落不明,可能成為廢棄物,多年後輾轉流落小鎮「弟弟的房間」。打字機模題(motif)於是轉化成廢墟寓言。不過小說沒有停留在機器的廢墟,而是回到機械或數位複製時代書寫本質的思考。打字機或電腦賦予中文現代性,成為利便書寫之工具。但書寫者希冀達到「機器與文字融為一體」的目的,需要解決「詞窮」的問題──他需要能表述「母親與弟弟的問題」的語言。有了「母親的語言」,才能理解「外祖父的肖話」,才能說出「記憶與夢魘、創傷」,走出困境。小說的另一模題是「完美的機器」,一種完美表述意念的裝置,接近「純粹語言」的概念。那其實是班雅民的問題了。

根據小說第一人稱敘說者,林語堂的打字機日後流落南洋小鎮,成為「弟弟的遊戲機」,因此不解何以〈林語堂的打字機〉會插入「在我弟弟的房間裏出現」這句話的讀者,不妨到〈弟弟的遊戲〉找答案。「我」既然「說出」了〈弟弟的遊戲〉這個故事(「你會讀到我的文字」),顯然克服了語言/中文的問題,打敗了「先生」,找到意念核心,完成書寫救贖,不再詞窮。誠然,「我」的不安,來自潛意識裏的「記憶與夢魘、創傷」,必須「將最私密不堪的記憶與經驗,……將自身全盤向打字機敞開」,才借得「母親的語言」。但是母親已不在,弟弟無法言語,記憶不可靠,語言如何溝通?虧欠如何償還?救贖如何可能?結果還是得靠林語堂打字機的三鍵與魔眼才能看見白紙顯現的潛意識與記憶風景,抵達難以言說的地方──一隻全身著火的白犬在兄弟二人的遊戲草地顯現,火焰在「我」遠遠的身後燃燒。我們要問的是,「說出」了〈弟弟的遊戲〉這個故事(其實是書寫自己的故事)之後,「我」找到了完美的打字機了嗎?

〈Godzilla與小鎮的婚喪嫁娶〉也是個回家的故事,但鄧觀傑更大的野心,是寫一篇「小鎮春秋」,像安德生那本描繪小鎮畸人的《酒鎮春秋》(Winesburg, Ohio)裏的文本那樣。小說的時間幅度拉得很長,「我」回來家鄉參加堂弟婚禮,回敘R鎮過去十五年的滄桑。每個人都認識的婆婆是小鎮變遷史見證人,經歷火車、麥當勞、戲院、Godzilla來到小鎮的大事,鎮民的生老病死婚喪嫁娶她記得一清二楚,簡直「是一本賬簿」。但婆婆多年以前失智後就不再開口說話,直到得知孫子婚事才突然醒來。時間在婆婆失憶時停頓,卻在她恢復記憶後加速推進;她在婚禮前一天驟逝。婚喪嫁娶相隔一天辦理,成為小鎮平靜庶民生活中的嘉年華式插曲。來到小鎮的Godzilla也沾染歲月風塵,戲院外牆兩層樓高的海報,「殺氣騰騰的巨眼怒視著整個小鎮」,十五年後猶在,只是充滿裂縫污跡,「但眼眶中的火仍像夕陽一樣滾滾燒著」,景象依然鮮明。這隻巨眼顯然借貸自費滋傑羅《大亨小傳》中灰燼谷廣告看板上埃克爾堡醫生那雙長年俯視眾生的藍眼。當年放映Godzilla的戲院已成廢墟,但新戲院新版Godzilla又在小鎮出現了。

〈樂園〉與〈故事總要開始〉是兩個馬共的故事。〈樂園〉裏逃避仇家般不斷南遷的父親,沉默寡言,隱身巡迴遊樂園埋首機械廢墟,打造樂園,直到遊樂園沒落,兒子建國當建築工人去。那已是九〇年代,退守馬泰邊境的馬共早已在一九八九年與兩國政府簽署和平協議,結束革命鬥爭。數年後,建國回返樂園遺址尋父不遇,廢墟只剩鬼屋。建國走進黑暗的鬼屋,彷彿踏入熱帶叢林迷宮,像當年「聽見自己熟悉的噩夢」的觀眾那樣,他聽見父親的聲音、爆炸的聲音……。那是恆在廢墟作祟的馬共幽靈。

〈故事總要開始〉原是馬華小說家洪泉的小說題目,鄧觀傑借用了這個篇名,儼然是向前輩致意;全書以此篇收尾,暗喻廢墟原是「環墟」(波赫士的名篇),小說結束即開始。這個壓軸故事一開始就是「偉人小傳」(敘說者說:「我祖父是偉人」)。 敘說者以戲謔口吻講兩個馬共的故事。祖父當年是「殺日本仔的英雄」,戰後時有山林同志暗夜來訪,晚年生了跟長孫同齡的小兒子「阿國」(長孫叫「林立邦」,小兒子大概叫「林建國」)。祖父逝世兩年後阿國夜走「山路」上隊,去「為國家做點事」 。數月後,家人在等候音訊時,門口出現一個置放一隻雪白幼犬的箱子。那是七等生「期待白馬而顯現唐倩」式的結尾。 白犬長大,領導一隊流浪狗在茨廠街流竄,某日白犬因躲避捕狗隊而撞倒立邦父親燒臘店爐子,油火烈烈遍地開花般吞噬半個馬來半島。故事的結尾暗喻赤化馬來半島原來是一場廢墟焦土的幻想,不管是立邦或建國。

「我們期待小叔叔卻出現了白犬。」鄧觀傑如是寫。這句話可能是預先盜取的讀者心聲(「我們期待馬共卻出現了白犬。」)。在臺馬華小說的讀者總有人期待看到馬共或熱帶雨林。馬共甚至是黃錦樹的「人民共和國」版圖不可分割的一部分。但「九字輩」鄧觀傑更大的關注,可能「離散雙鄉」多於馬共書寫。例如在雨下很大的〈洞裏的阿媽〉裏(是在向黃錦樹的《雨》致意嗎?),小鎮與臺北、糞坑與馬桶、蟑螂後街、老鼠陰溝、蜘蛛廁所,兩地雙鄉平行交錯,構成一篇怪誕小說。故鄉阿媽跳下的洞,臺北的死巷,存有者只剩裸命,「十八歲出門遠行」的「我」,總已在暗夜尋找指引回家路的光,即使光源只是蟑螂的「殘骸碎片」。

〈故事的廢墟〉的阿蔡說:「故事的盜取者必有矯健身手」。「矯健身手」其實是所有說故事高手的必要條件。鄧觀傑當年來臺時「決定要寫小說」,十年磨一劍,一出手就不同凡響,堪稱高手。

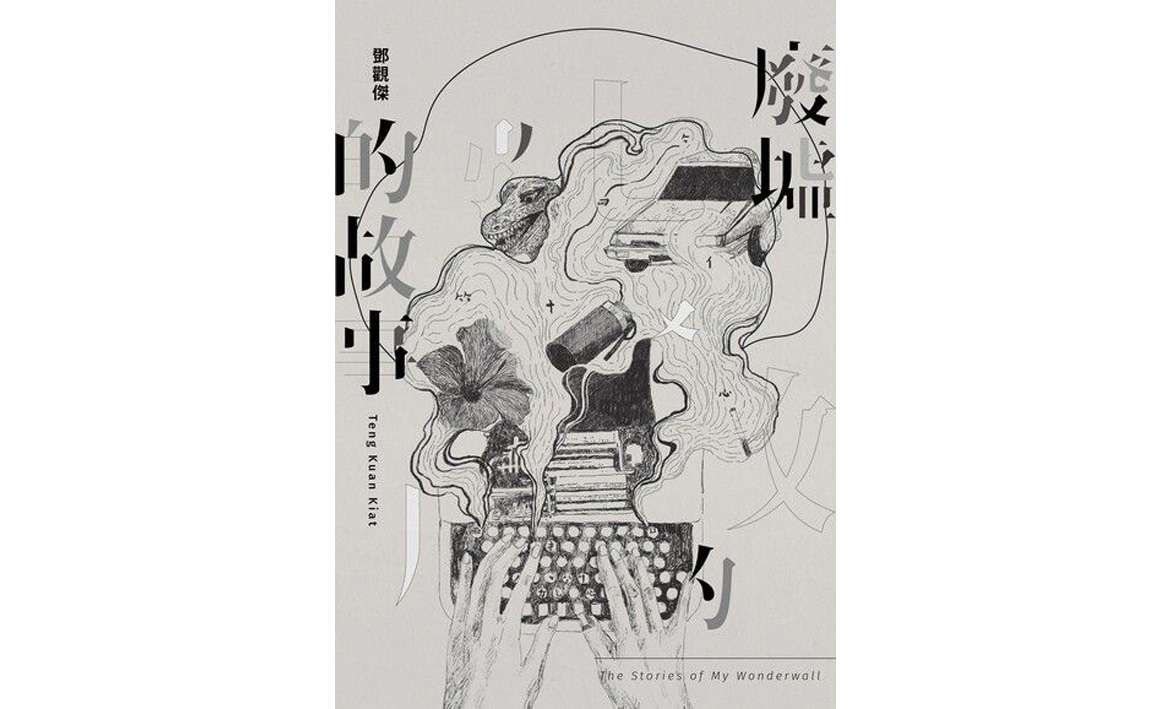

《廢墟的故事》

鄧觀傑,雙囍出版

一位萬撓青年在台灣頂樓加蓋的房間裡

以重新學習的母語敘述漂流的故事,將盤根錯節的時間與人物繁衍滋生的語言與文字,填滿廢墟裡不斷開裂的縫隙。

是廢墟的故事,是故事的廢墟。

「母親既然硬生生地將我放棄,那我就再也不需要她和她的語言。

我會找到新的語言,像父親一樣脫離家庭而生活。」

──〈林語堂的打字機〉

撰文|張錦忠

生於馬來西亞,一九八〇年代初來臺。臺灣大學外國文學博士,現為 中山大學外文系副教授 。 近作有短篇集《壁虎》、詩集《像河那樣他是自己的靜默》、隨筆集《時光如此遙遠 》與《查爾斯河畔的雁聲 》等書 。