鄭烱明

一九四八年生,籍貫臺南佳里,高雄中學、中山醫專(今中山醫學大學)醫科畢業,曾任高雄市立大同醫院內科主治醫師,現已退休。一九六八年加入笠詩社。一九八二年與葉石濤等南部作家創辦《文學界》雜誌。《文學界》停刊後,一九九一年再與作家、學者創辦《文學台灣》雜誌,積極推動台灣文學的發展。現為文學台灣基金會、鍾理和文教基金會董事長、《文學台灣》雜誌社發行人。曾獲笠詩獎、吳濁流新詩獎、鳳邑文學獎、南瀛文學獎、高雄市文藝獎、巫永福文學獎。著有詩集《歸途》、《悲劇的想像》、《蕃薯之歌》、《最後的戀歌》、《三稜鏡》(與曾貴海、江自得合著)、《鄭烱明集》、《三重奏》、《凝視》、《死亡的思考》、《存在與凝視》、《詩的誕生》、《永遠的愛.台灣歌謠創作曲集》、《我的想念不是燦爛的火花:鄭烱明自選詩集》等多部。

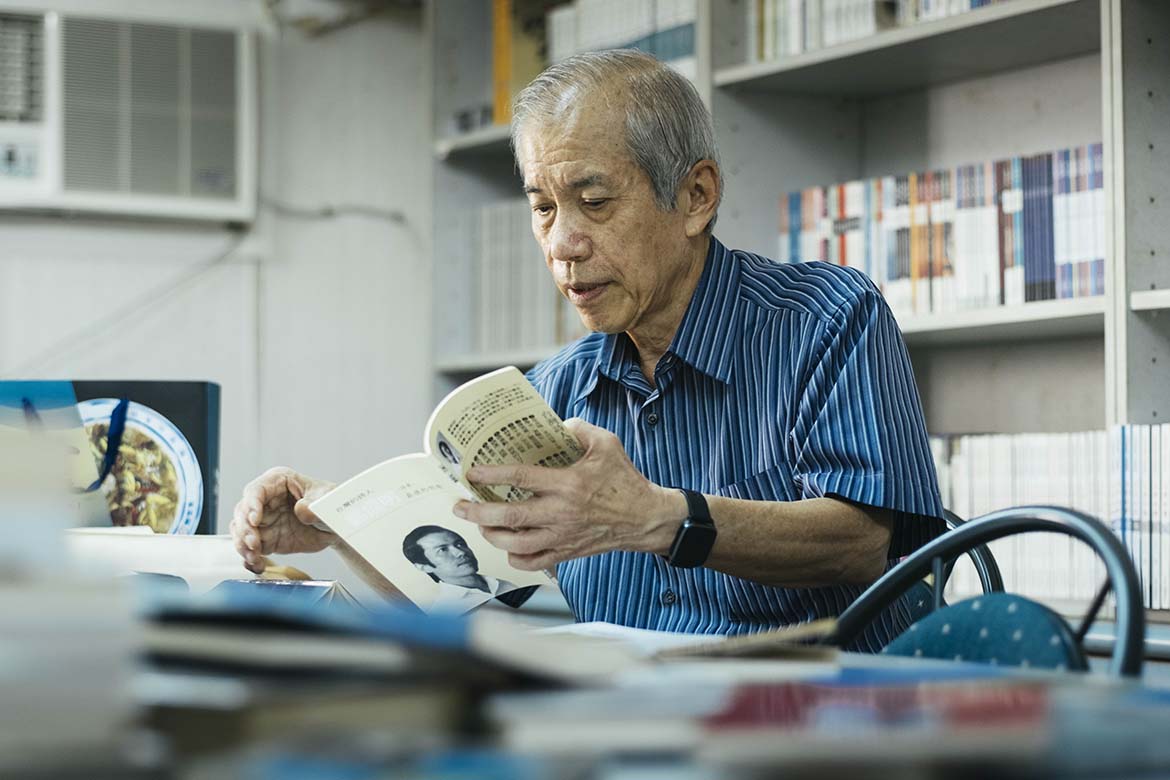

穿過一摞摞書疊做的走廊,便是《文學台灣》

「穿過縣界長長的隧道,便是雪國。」

川端康成《雪國》這句開頭大概是數一數二的文學場景。甫過夏至,下午兩點燠熱的高雄,在距離和溫度都與雪國毫無關係,倒像〈植有木瓜樹的小鎮〉,「赫赫燃燒著的太陽閃晃得眼睛都要痛了。街上闃寂不見人影。」

說出幾個文學場景對文學愛好者大概不會是什麼難事,但鮮少有機會真的進入文學的場景裡頭,又或者能夠進入產生文學的地方。

這次藉著採訪鄭烱明醫師的機會,穿過一摞摞書疊做的走廊,便是《文學台灣》。

一九四八年在高雄鼓山出生的鄭烱明,阿公鄭定是當時臺南佳里著名「桔井藥房」的頭家,父親鄭榮洲則是在日本學醫回臺後,最終落腳於鼓山執業。鄭烱明曾於一九七〇年在台南陸軍八○四總醫院當實習醫師一年,一九九九年獲臺南縣南瀛文學獎。退伍後任職於高雄市立醫院八年,之後在鳳山開業,二〇一四年自翁俊六聯合診所退休。祖孫三代在不同的地方懸壺,而鄭烱明更進一步把視野放到文化事業。

鄭烱明是很多臺灣文學研究者最熟悉的陌生人,除了從十七歲寫詩,至今仍創作不輟,有〈狗〉、〈乞丐〉、《蕃薯之歌》等詩作傳世之外,更參與「笠詩社」諸多事務,並與葉石濤、陳坤崙等人在一九八二年創辦《文學界》、一九九一年創辦《文學台灣》,替現今臺灣文學以及臺灣文學史建構打下許多基礎。

提到現當代的臺灣文學,似乎到處都有鄭烱明醫師看顧的身影。而關於鄭烱明自己的寫作和人生,很多時候更像是命運的安排。

差點沒有鄭烱明

在回顧自己的寫作生涯之前,鄭烱明講到父親在二戰時期於日本留學,有一次搭船回日本時被美軍的魚雷擊中,當時疏散人員分別上了兩艘船,其中一艘又被魚雷擊中沉沒,父親搭乘的另一艘則順利抵達日本。鄭烱明開玩笑地說:「差點沒有鄭烱明。」人生就是在一連串的機緣和選擇之下交織而成。

鄭烱明自敘創作其實始於就讀高雄中學初中部時,「當時用毛筆小楷寫週記,我都寫得很認真。」選擇認真的結果,便是因為週記表現特優而獲得學校頒發的獎品──吳濁流小說《孤帆》。

「《孤帆》就是後來的《亞細亞的孤兒》,看了之後覺得怎麼那麼好看,就拿回去給爸爸,說這是寫他們那個時代的故事。」鄭烱明十五歲時讀《亞細亞的孤兒》,和父親分享臺灣人的故事,成為鄭烱明文學的開端,就讀高一時因受國文老師的鼓勵,與同班同學辦了一本油印刊物《藝漪》,成為文學的第一次實踐,雖然只有短短的三期。

「當時《文壇》是最大的刊物,想說投投看,沒想到就上了。」鄭烱明刊登在《文壇》的作品是〈眸〉、〈怏〉、〈稚〉(1965)等詩。作為一個高中生,自己的作品得以刊登在當時數一數二的文學刊物上是多大的鼓舞;但作為一個對詩一知半解就寫詩的詩人,自己也深知還有很大的進步空間。

「說好聽是超現實主義,但有些東西根本經不起推敲。」對鄭烱明而言,儘管自己在高中就初露頭角,或許稱得上早慧詩人,但一直到參與「笠詩社」後,才找到自己詩的風格和道路。

要寫出有我自己風格的作品

「在大業書店看到《笠》,想說《文壇》投過了,《笠》也投投看好了。」二、三十頁薄薄的《笠》充滿質樸的詩文,吸引鄭烱明的注意。鄭烱明倒不是追求名聲,而是從作者的角度出發,希望詩文能夠得到更多人的認可、批評、指教,能夠收獲更多回音和建議。

「後來就收到陳千武的信說要辦我的座談會。」鄭烱明講到當時自己投稿《笠》一年多後收到陳千武來信,表示要討論自己作品時,儘管經過五十年仍舊洩漏出當年的喜色與驚訝。

「我就跑去豐原找陳千武,他在大甲林區管理處上班,說自己的詩作不多,還在學習的階段,莫辦啦。」青澀的詩人深知自己的稚嫩,想要婉拒「笠詩社」舉辦座談會,卻反倒受到陳千武的鼓勵。

「無要緊,阮就是欲提拔新人。」陳千武似乎看出鄭烱明的擔憂,強調《笠》詩作品的遴選機制是模仿日本《詩學》,彌封之後由編輯委員評分,表示鄭烱明的作品確實在當時受到注意。

於是,二十歲的鄭烱明在座談會後,就在《笠》連續發表「二十詩抄」,自此和「笠詩社」的前輩文人們戴上了同一頂斗笠,踩著臺灣的土地一同寫詩。鄭烱明回想和「笠詩社」的前輩文人們相處的過程,「𪜶攏一半臺語,一半日語。讀的物件也有夠濟。」經歷日本時代,創作經驗豐富,早有文名的陳千武、林亨泰等「桂冠詩人」,便成為當時弱冠詩人的良師益友。

鄭烱明自嘲沒有上文學院,但這些前輩文人都是他的詩學老師,「像是林亨泰認為詩應該要有真摯性。」詩要能夠對得起詩人的感情,於是鄭烱明的詩便充滿真摯的情感。

「要寫出有我自己風格的作品。」此時雖然受到矚目,但二十歲的詩人在座談會後更知道自己仍有所欠缺,便設下找尋風格的目標。而在讀了陳千武翻譯村野四郎的《體操詩集》後,新即物主義的表現手法讓鄭烱明找到自己的風格,儘管在辦《文學界》(1982)、《文學台灣》(1991)等雜誌時暫停了書寫,但這些都成為未來鄭烱明「抵抗的詩學」雛形。

鄭烱明回想和「笠詩社」的前輩文人們相處的過程,「𪜶攏一半臺語,一半日語。讀的物件也有夠濟。」經歷日本時代,創作經驗豐富,早有文名的陳千武、林亨泰等「桂冠詩人」,便成為當時弱冠詩人的良師益友。

鄭烱明自嘲沒有上文學院,但這些前輩文人都是他的詩學老師,「像是林亨泰認為詩應該要有真摯性。」詩要能夠對得起詩人的感情,於是鄭烱明的詩便充滿真摯的情感。

抵抗的詩學

鄭烱明認為自己詩學的抵抗所包含的本土意識、社會現實都是自然傾瀉,會創辦《文學界》和《文學台灣》讓中南部作家有創作和被看見的園地也是基於這種意識的一部份,更不用說首部詩集《歸途》中的代表作〈乞丐〉;當兵時看見「老芋仔士官」遭遇而寫出的〈隱藏的悲哀──一個班長的獨語〉;在林家血案發生後沉澱五年寫出的〈童話──紀念一對孿生女孩的死〉都是如此。

關於這些關懷,詩人提到《蕃薯之歌》在一九八〇年代美麗島事件受刑人於獄中傳閱的故事,詩真正安慰了受傷的靈魂,是「用語言精心釀造的/生命之酒」註1,撫慰了無辜沒有罪的蕃薯們。

如果說詩人不斷關懷現實形成「抵抗的詩學」,過往抵抗政治威權、黨國體制是抵抗的外層,抵抗的內裡則是對於生命、自由的叩問與追求,而詩人的抵抗仍在繼續,無論是寫給中國異議人士劉曉波的〈空椅子──寄劉曉波〉、書寫三一八事件的〈孩子,我們會永遠記住這一天〉,或者寫給自己的〈寫給自己〉、和死亡相互交錯跟隨的〈死亡的背影〉,甚至二○ 二三年甫出版的《如果生命是一場慶典》,都看見詩人用質樸的語言,寫出真誠的詩作。

「我的詩看起來都很簡單,中學生也讀得懂。」綜觀鄭烱明的詩,絕大部分都並不難讀,然而詩人藉由真摯性和新即物主義找到自己寫詩的風格,社會現實自然成為寫作關懷的路徑,「抵抗的詩學」便不是刻意為之,只是作為一個寫詩的人,「努力寫出他那個時代的心聲」註2。

註1:鄭烱明〈語言的酒〉《蕃薯之歌》。

註2:鄭烱明〈闇中回答〉《蕃薯之歌》。

撰文|陳柏宇

一九九三年出世,成大臺文所碩士,師大臺文所博士候選人。

攝影|胡哲維