吳昭明

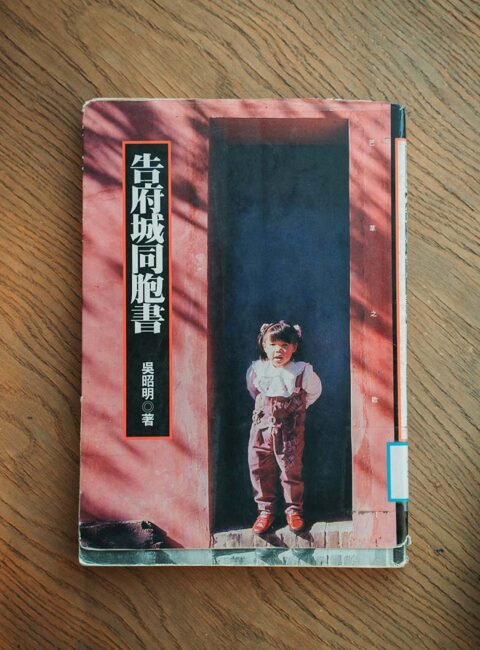

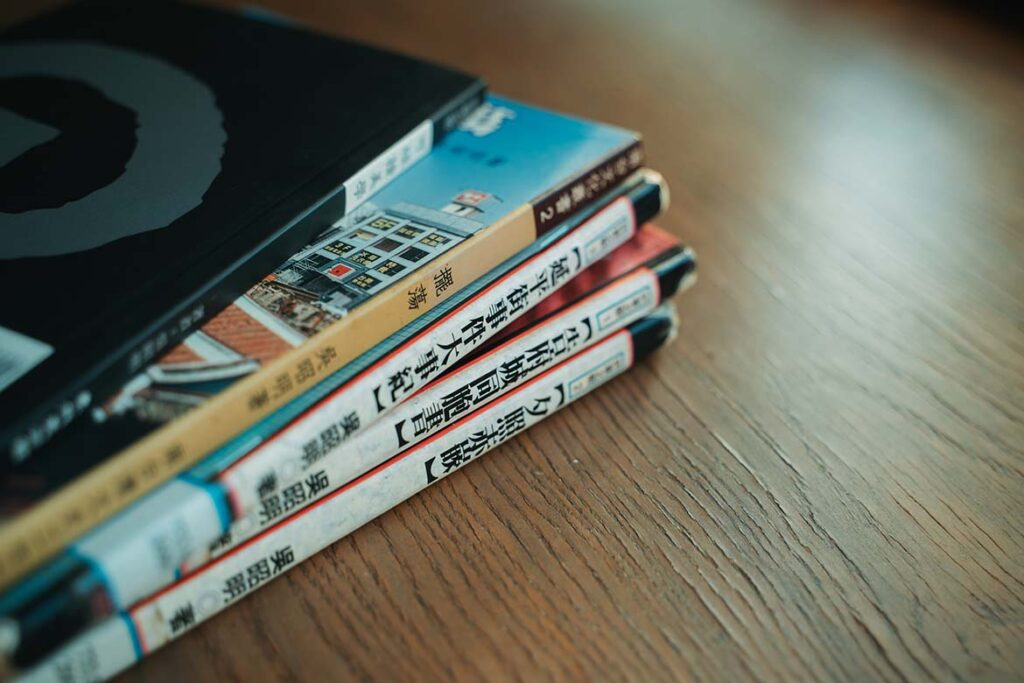

生於臺南米街,工書法、山水畫。曾任臺東師院講師、報社總編輯。一九八〇年代開始,陸續撰寫臺南人文、歷史、地理的文章。長年關注公共議題,例如,安平舊聚落保存,南山公墓全區保留,以及重現府城水文等。著有《吳昭明書法作品集》、《夕照赤嵌》、《告府城同胞書》、《延平街事件大事紀》、《雙城記》、《擺蕩》、《可碰撞美學》、《一二台南》、《水墨交融──吳昭明水墨作品集》、《臺南學.水文篇》、《府城蜉蝣記》等。

邱睦容

文史與文字工作者。一九九一年生於新竹,現居於臺南。成大歷史學系學士,臺大地理環境資源研究所碩士。關注邊緣地景與小寫人事,以撿拾與兜起歷史切片,作為映照當代的方法。

若提起「吳昭明」這個名字,有閱報習慣的臺南人,腦袋立刻浮現的,可能是報紙上針砭時事的專欄文章,不為別的,只因從水文到公墓,他打交道的議題之廣,一寫就是四十年以上;而若是一位文史控,更可能舉出幾本他的早期著作,在「臺南學」還沒那麼盛行的時期,吳昭明就是寫臺南的一把交椅。

一九五一年出生,畢業於東海大學歷史系,那個年代念了大學的人,都是所謂的知識分子,不是當了學者,就是從政做官當幕僚,早早在社會上取得「一席之地」;但與同學們不同,吳昭明就只是待在民間,用一隻筆,不停地寫,一面用力「罵」政府,一面卻留情著寫「點心」(tiám-sim)這些市井人文。家鄉府城給予他多少養分,他就回報多少。

沒有老師的讀書青年

出生在米街,今天的新美街,老臺南人一聽就知道,「這城內(siâⁿ-lāi)的」。生意人家的孩子,文學的啟蒙是祖父、受日本教育母親為他說的歷史故事:將軍李陵、昭君和番,走過近半世紀的日本統治,臺灣人聽的終究是來自中國的結義故事,這也埋下了吳昭明日後讀書寫文章的偏好——向著不屈的異音前行。

初一時讀完《水滸傳》,初二時讀老師介紹的李敖、《文星》雜誌。「那時候不都是禁書?」,「剛上市時還不是禁書,一段時間才禁。早一點都買的到」——後來常在課堂批評時事的老師被抓去關了,他沒有成為驚弓之鳥,禁書照讀不誤。也訂閱中油《拾穗》雜誌,裡頭有科學新知、翻譯的西洋文學,或是到民權路的「興文齋」書局埋頭讀《今日世界》,知道了很多學校沒教的事情,後來大學自然就照著興趣選了歷史系。

畢業後,先是在自家店裡工作一陣子,不喜歡,把生意結束了,就跳出來做媒體。民國七十年,進《臺灣時報》副刊工作,才開始執筆寫文章,主題選定熟悉的臺南,才開始研究起家鄉的歷史地理。「臺灣史的東西,念歷史系時都沒有接觸啊,我就去公園路的舊圖書館地下室,一本本翻老報紙。」工作之餘,又陸續出版了散文集《擺盪》,記錄下九○年臺南的模樣、詩集《可碰撞美學》,以及夾敘夾議的《芒草之歌》三部曲。

寫報導、寫散文、寫詩、寫小說、做文史研究,文體多元而跨域,問起有沒有影響深刻的「老師」?都說沒有。「老師只是教一個形式上的東西啦,方便你入門而已,進去之後完全靠自己,要讀很多東西,讀了之後融會貫通,自然而然就會運用出來。」年少時讀的書,都成為下筆的養分,就這麼一路讀讀寫寫過來。

捕捉蜉蝣的家鄉人事

而近作《府城蜉蝣記》,則是第一本小說創作。「為什麼」,大概是熟悉吳昭明的讀者,會脫口問出的第一句話。之所以嘗試別於以往的寫作類型,「就是天性裡的創作慾吧」他說。兩篇小說,一篇以武廟旁的「抽籤巷」為舞台,寫旅社的風塵女子、黑道大哥等人的草芥人生,另一篇寫老兵、司機,向奔馳於高速公路的兄弟們致敬。「那時候因為新美街計畫道路擴寬,抽籤巷也在範圍內,才決定以這條巷子作為故事場景。」出生於一旁的米街,短短距離內近十家的旅社林立,從小就看著旅社女子來去,書裡描寫女子買賣到被收成媳婦的事情,都是過去耳聞。「我是想藉著故事,讓抽籤巷的歷史被看見。」

而另一個希望呈現給世人的故事,卻是遠離生長時空的,那是日治時期臺灣人在中國從事諜報工作的歷史。故事原型出自府城醫師顏世鴻的五舅,代號「長江一號」張錫鈞的故事。

「顏醫師過世前,把他寫五舅的傳記拿給我,要我改寫成小說」,當時張氏家族的許多人,一面在中國行醫,一面從事地下工作,提供日軍情報給國民黨,為的是抗戰八年的國仇家恨,以及光復臺灣的宿願,「我發揮想像力,把一些歷史、哲學的常識,還有上海、廈門的地理知識放進去發展情節、架構故事。」而這本即將出版的小說,選定在抗戰八十週年(2025)發表,就是想讓大家知道,曾有一群遠赴異鄉抗日的臺灣人,他們的理想與掙扎。

抱著使命感寫點心

不只大江大海的時代故事,也寫日常吃食,對象是今日臺南家喻戶曉的「點心」,但切入點是時間。

「我要以民國七○年為斷代,那個年代發生了很多事——中美斷交,亞航員工回美國時,把帶不走的電冰箱賣給本地人,食物有了新的保存方式;步入工業化社會,人們開始吃牛肉;麥當勞進駐、統一超商成立,這些都改變了臺南人的飲食習慣,也影響了點心。」

從史地報導轉入寫小吃散文,內容看似變化極大,但對於吳昭明來說,都是同一件事。「我是老臺南,對這塊土地有使命感,所以才會去投入那些社會運動,我不是獨派的,但我覺得我愛這個土地,跟獨派的人比有過之無不及。剛好我的年紀,老臺南的點心,我很熟悉啊,所以看到有人寫顛倒臺南點心身世的文章,就升起非寫一本不可的念頭。」

「年輕的時候,天天吃點心,一天吃兩次三次,早上也吃,下午也吃,宵夜也吃」。早上熱湯圓、甜粿湯、香腸熟肉,下午碗粿、豆花、肉圓、肉包,晚上擔仔麵、魚丸湯、豬血湯、菜粽、滷麵,一一細數。如今上了年紀的肚腸已經不容許那樣吃了,但要用筆,為當年吃過的點心好好留下一個交代。

站在當權者的對立面

回到寫最多的評論,對於選擇一直站在政府的對立面,他用「很不幸」來形容自己。「因為工作,所以有機會去接觸到這些事情,但其實我的記者身分,是不應該涉入的,應該是跳脫出來旁觀,但很不幸,我選擇跳進去」。回首當年反對過的議題——拓寬後的延平街依然被攤販佔據、成功國小明知有遺址還是照樣動工,最後遭監察院主動糾正,「從施治明到現在,歷任市長的一些作為,那些重大的事情,我幾乎都反對啊,但到後來都證明我是對的」。

所以,文章是會一直寫下去的。無論是小說創作,還是時事議論,只要還能寫的一天,筆就不會停。而對於近年大力推動的南山公墓保存,他也在是否改寫成小說之間擺盪,一方面擔心把夥伴拖下水,一面希望議題能因此被看見。「我真的要考慮一下,你覺得呢?」他笑笑地抬起頭,眼神認真。

採訪撰文|邱睦容

攝影|林睿洋