座標臺南北門蘆竹溝,東北季風掃過,浪花捲起陣陣鹹味,也捲來了漁人們期待的季節。順著潮汐節奏,全職漁人邱宸宏一家逆著北風,將在海上鰻寮為我們展示人與海的交手經驗與智慧。

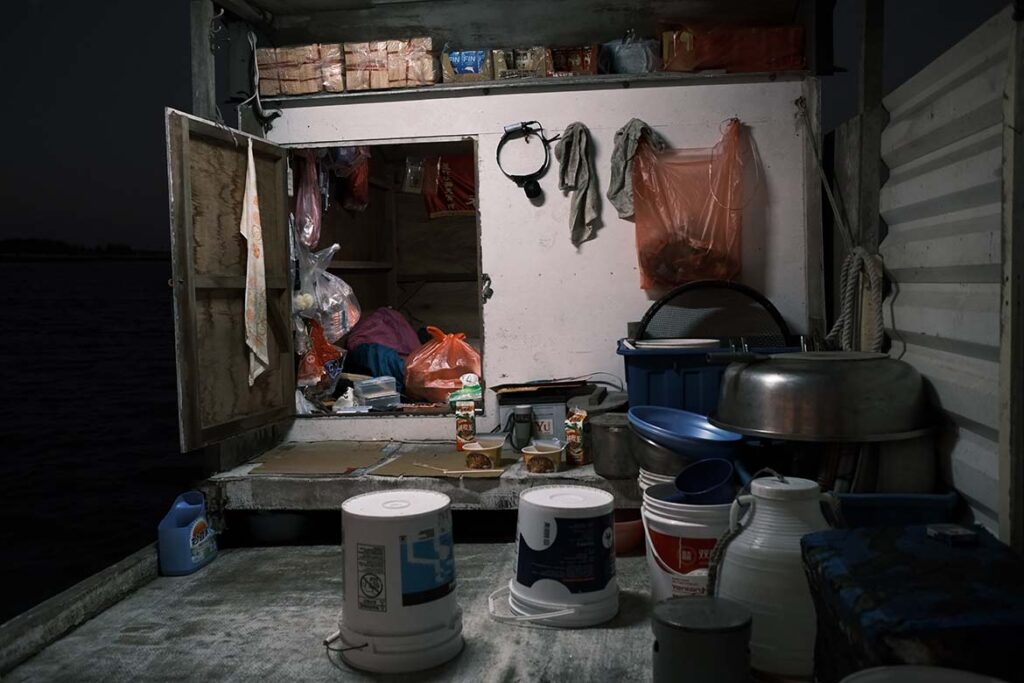

海上鰻寮

「海邊和沙洲熱鬧得像營火晚會!大港那裡一晚就能賺到幾十萬!」從高中開始接觸捕鰻,至今二十多年的全職漁人邱宸宏如此形容過往蘆竹溝捕鰻的盛況。

自一九六○年代,「省產鰻苗開始銷日」、「鰻魚苗湧到漁民都樂了」,一條條鰻訊出現在臺灣報章。一九六四年,日商正式來臺收購鰻苗,一九六七年,活體鰻苗成功外銷日本,再到一九七○年代的養殖技術大躍進,原先不起眼的鰻苗一夕之間變白金,捕鰻自此成為臺灣漁民的共同運動,位處將軍溪出海口、比鄰北門潟湖的蘆竹溝人自然不會缺席。

近來苗況衰退,如今逆著北風在內海來去的膠筏,只為蚵仔收成。不過,一甲子的轉瞬,未能改變鰻苗無法人工繁殖的現實,因此每年的十一月至隔年二月,內海裡仍有幾盞燈火,是為了捕鰻而亮。

邱宸宏正將網子勾上架子

收網有如一場拔河賽,三人須合力將八張大網從海中拉回筏上,才能算完工

一張數萬元的門票

五月至八月,日本鰻在太平洋的馬里亞納群島海域孵化,順黑潮北游,十一月左右抵達臺灣。牠們以溯河前往淡水成長為目標,從宜蘭到屏東,出現於東西南北各大河口。

為了搶得長浪沖刷的先機,蘆竹溝的魚栽位大多圍繞於新北港汕與青山港汕中間的開口,例如佔於沙洲缺口的「大港」,以及外海一側的南北沙洲「北汕」、「南汕」。內海漁區也多向著開口,一處是由角頭廟玄龍宮管理,另一處則是蘆竹溝庄廟西天宮的「頭家仔位」,私人買斷的河口定置網僅有兩處:北邊的邱宸宏家,以及南邊的另一戶。

作為捕鰻熱區的大港與南北汕,由蘆竹溝西天宮以及鄰庄大廟三寮灣東隆宮共同管理,三年輪替一次競標權。一張捕鰻門票可不好取得,首先,你得是蘆竹溝或三寮灣人,接著,參與每年農曆八月十六日的公開投標,掏出一疊厚厚標金,如最熱門的大港,底標就要三十萬。這些只是基本,若再算上網罟、桶具、聘請人工等成本,動輒數十萬至百萬。

標得魚栽位、備好工具已是不低的門檻,但實際出海的那一刻,才是真正的考驗。

練肌肉也練目睭 ——暗夜中的角力

那天晚上七點,邱宸宏父子三人駛著膠筏往海上去。由於鰻苗多於夜間活動,並借助潮汐向河口衝,想捕鰻就得披星戴月,在漲潮前夕抵達海上的鰻寮。

「你看,那邊一條白白的,代表洘 流(khó-lâu, 退 潮 ) 尾, 滇 流(tīnn-lâu, 漲潮)頭,要掛罟仔(kuà koo-á,架網子)就是現在。」邱宸宏的父親——邱哲雄指著黑漆漆的海,說那條水線就是內海退潮與外海漲潮兩股水流的交會。

順應內海地形,向著出海口架設定置網是蘆竹溝常見的補鰻方式。在海上,強效頭燈照亮了豎立於水中的網架,邱哲雄與邱宸宏兩人各自就位,一人一邊,將網子的上下兩端鉤上架子,再各自用鐵棍將網子的下緣推至海底,使湧入內海的水流能順利張開漏斗狀的鰻網。同樣的動作,重複了八次。

張好網子,回到鰻寮等待,一個多小時後,三人再次動身,前去抄網確認收穫。這次,我們從海上的閃爍浮標判斷網袋的位置,面對冷冽的海水,邱宸宏毫不遲疑地伸手撈網,接著抽開封口處的繩子,「唰」一聲,從白帶魚、小烏賊、比指甲還小的螃蟹苗到雜草、垃圾,什麼都有。

藉由密度不一的篩網,細線般的鰻苗順著孔隙流入底盆,不需要的雜亂則過濾在上,邱宸宏的弟弟——邱建達用一支鐵夾在其中翻找,捕捉漏網之苗。初步篩選之後,回到鰻寮,三人再次圍著底盆,睜大眼睛,尋找全身透明的白鰻,小心地用手一條條捏起集中,經過層層的清洗與細數,才算大功告成。

「來。」

「有無(ū bô,有嗎)?」

「遐(hia,那裡)。」

從張網到收網,三人總各自就位,對話簡短,一連串作業看似行雲流水,卻處處存在與自然的角力。

從乾潮到滿潮,約六個小時,來回會抄網三到五次,才會收網返岸。間歇式的出動,使得三人身上總是濕了又乾,乾了又濕,在分清是汗水或海水之前,冷風早就不留情地拍打上身,如小蛇般鑽入層層衣物,與水氣以及因勞動而溫熱的身體會合,冷熱交會最是難熬,更遑論那雙在海水與寒風中來回的手,「有時回來發現,手已經變紫色!」邱宸宏邊說邊把手伸向小火爐烘烤。對他們來說,這或許是海上唯一的救贖。

但海上的世界,付出不代表收穫。那日的結果不好,算魚栽時,大家都沒有說話,「攏是遮毋成物(m̄-tsiânn-mi̍h)。」邱哲雄邊算邊說,眉頭微皺。拚了一晚,以九十一尾作收,六千多元。

乘坐膠筏,從鰻寮返回岸上的那幾分鐘,浪濤與耳邊的風聲顯得格外吵擾。「前幾天我們早晚都出動,抓了一千多尾,那時候一尾一百零二元,賺了十萬元。」我突然想起出發前,邱宸宏告訴我前幾天的豐收,那時他有些興奮。

人們將白鰻集中起來,經過層層沖洗,最後用專門算魚苗的白色小碗一舀一舀的確認數量

「現在出海就像賭博。」

究竟,什麼樣的海況能帶來豐收?理論上,風大的日子,洶湧的浪潮能帶起鰻苗的迴游,將其拍入網中,但不一定;由於水流較強,位於內海主流的魚栽位收穫會好於支流,但不一定;海水的濁度會影響鰻的視力與活動,混濁的海水較能豐收,最後還是那句——不一定。

「大港以前一晚都能抓了幾萬尾,那時是秤斤在賣,不然一尾一尾會算到死!」或許是氣候變遷、棲地破壞,近幾年來,一晚萬尾入網的盛況不再,如今一千尾就算不錯,不到百尾也時有耳聞。回不了本的壓力太大,過往內海裡外的點點漁火已去,三十萬起跳的捕鰻 C 位「大港」一連便流標數年。

不過,物以稀為貴,數十年間,鰻苗也身價三級跳,從六○、七○年代隨意的秤斤計算,到一尾十元,再到現今的高峰一百出頭。即便苗量少,只要價格有起色,多少還能賺上一筆。只是,價格總牽一地而動全臺,波動幅度和苗況相差無幾,如十二月底西部沿海的多點開花,使得百元價格一夕跌至七十,甚至五十。

「這樣一尾一尾抓,算起來也有兩三萬,累計到過年就是幾十萬了。」邱哲雄一邊吐菸,說得坦然,「之前一尾一百的時候,今天這樣也有一萬,但現在七十元,只賺六千多,妳看有沒有差?」邱宸宏則有些不甘,但他也明白,關於捕鰻,操之在己的,唯有每天做,盡力做,剩下的,只能看天。

回憶前幾年,苗況差又受疫情影響,四個月以三萬元作收,「有史以來最慘的一次」,邱宸宏如此形容。但談起去年,他馬上一臉精神,說三人八十萬進帳,「我一個人就分到二十多(萬),正好幫你嫂子換臺摩托車!」面對整趟波動,結果未知的捕鰻之路,「出海就像賭博。」他說,嘴邊帶著凝結的水氣白煙。語畢,只見他看了看時間,拉拉衣領起身,三人再次望向一片漆黑。

準備和海,再賭一次。

內海中的頭家仔位,由蘆竹溝西天宮管理標售權,競標一次可取得兩年的捕撈權。

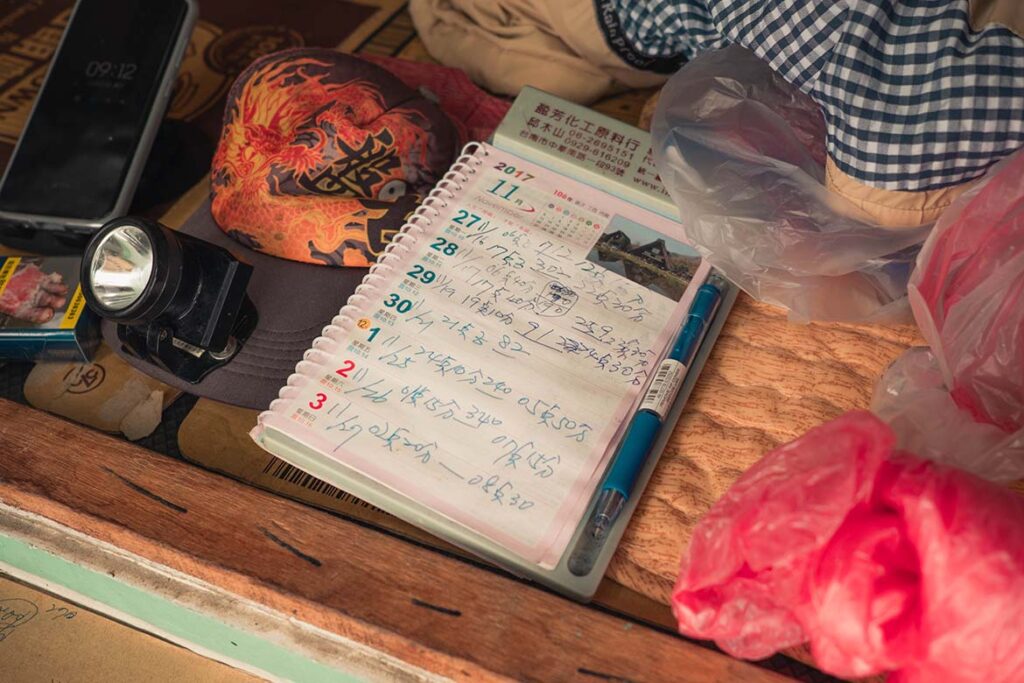

每天出海的時間與收穫,被牢牢記在週曆上

田野 筆記

20224.12.20 |蘆竹溝內海|濕冷,風大

記得第一次跟去捕鰻栽,當哲雄阿伯揭開網篩,底下的鋼盆裡萬頭攢動,一時間還以為是一盆會動的冬粉湯。「哇!今天要大賺一筆了!」我暗自驚嘆著今日的豐收,正以為要大賺一筆時,只見哲雄阿伯與宸宏大哥開始捏起一條條小鰻,將其分置兩盆。

「遮阮無欲愛。」哲雄阿伯指著其中一盆說。「欸?為啥物?」我不解,一尾八十耶,一條小鰻魚就逼近一個便當,豈有不要的道理。

「你看,這種尾巴烏烏的,就是烏尾仔,以後會變成鱸鰻,這種的阮就無愛啦。」哲雄阿伯邊說,邊把幾尾帶著黑點的鰻仔放在小網上,接著泡入海水中,讓牠們回歸自由。

那時才瞭解,原來鰻魚百百種,只有全身透明乾淨的「正鰻仔」,也就是日本鰻,才是海中白金。其餘尾巴帶黑的,或是身驅顏色略深的他類鰻魚,在捕鰻人的眼中就是海中的𨑨迌仔。「平平是鰻仔,下場大不同。」哲雄阿伯爽快地說著,手眼繼續地毯式搜索。等待篩選完畢,一邊回大海,繼續𨑨迌逍遙,另一邊則就此與大海訣別,踏上一條不歸路。

撰文、攝影|吳芮甄

二○○一年生的新安平人,畢業於成大歷史學系。現為迴聲社造成員,以及即將登陸那瑪夏國中的菜鳥實習老師。「讀萬卷書,騎萬里路」是生活信念,喜歡騎著野狼一二五,讓自己成為臺灣山海的一部分。