previous post

國際書展期間,《猩猩輝夫》作者張英珉與作家朱宥勳對談。朱宥勳觀察到,在近年愈來愈興盛的歷史小說中,《猩猩輝夫》雖然同樣聚焦不少作品都談過的日治時期,卻以「標本」這個少見的題材切入,讓故事情節不僅是只有一般人常聯想到的志願兵、太平洋戰爭等,這其實也打破了大家以為對於那個時代的「熟悉」。

朱宥勳形容,台灣的歷史小說面臨的困難是,當創作者要描述先前的時代,讀者會想說他已經知道了,但其實實際上沒有那麼懂。例如楊双子的《臺灣漫遊錄》,你會看到日本時代不是只有農工,同時還有許多女性,她們如何在那個時代傾慕。又比如帶有一點奇幻性質《猩猩輝夫》,也讓人沒想過原來可以從這個角度出發。

張英珉回溯《猩猩輝夫》最早的起源,是他20年前還在念碩士時,便有收集大量舊報紙的習慣,他讀到有一個人養了小猴子,很好奇人與動物之間的感情與互動,「那個念頭就一直在我心裡擱著」。

期間,張英珉看了許多台灣電影,經常打開第四台,「我看完後,會想台灣同時時期發生過什麼事情,感到很好奇,很多事都在我心中留下很大的問號」。農科背景之下,張英珉也對動物園有愈來愈多的興趣,資料愈擴愈大,查閱到把動物製成標本的相關歷史,以及李光輝的生平,經過年復一年的推敲,才寫就今日的《猩猩輝夫》。

兩人並談及台日在這方面的差異,朱宥勳觀察到,日本似乎已經「玩」得很熟練,歷史上的人物,能交織各種性轉、顛覆或丟到異世界,但台灣有其自身的歷史脈絡,歷史都尚未穩固之前,加上政治的局勢,在虛構的創作上,我們似乎還不能像日本那樣「完全與歷史背離」。

張英珉說,能考據、有所本的真實,他會先查找資料,逐一比對歷史照片,但《猩猩輝夫》畢竟是小說,不是歷史考據,因此他盡量做到「需要對的地方,必須要對」,大的事件不能錯,其餘空隙處則可以保有想像空間,發揮小說的特質,刻劃人物之間的情感與轉折。

「猩猩轉生成最親愛的家人」,乍看有點好笑,或帶有現今XXX轉生的奇異趣味,其實一旦進到故事中,也可能會認為「這是真的」。張英珉說,在《猩猩輝夫》的那個時空背景之中,現實中不可能之事,卻能變得極為合理。

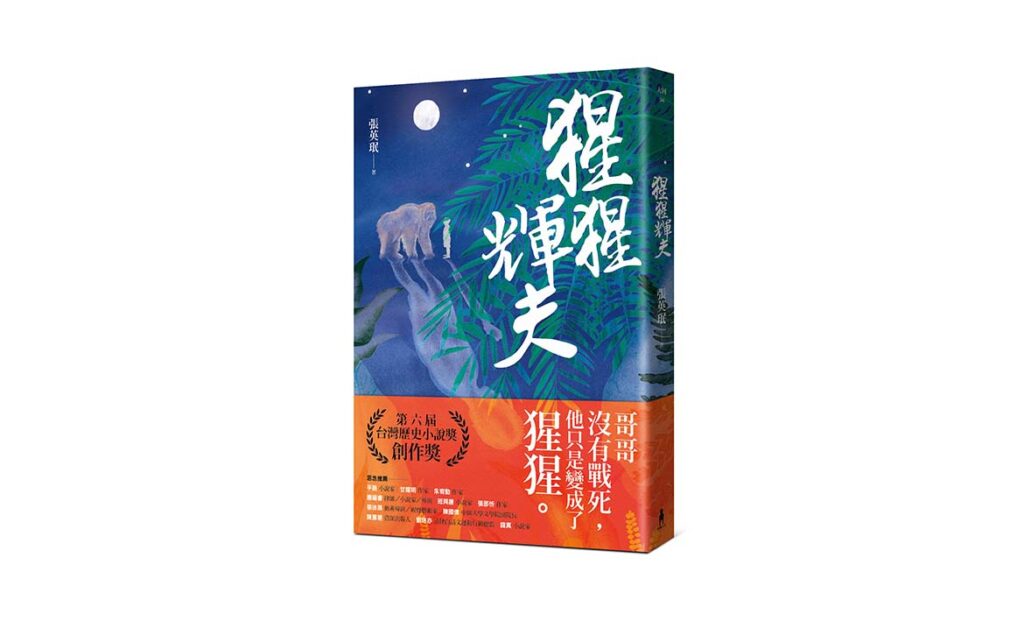

《猩猩輝夫》獲得第六屆台灣歷史小說獎。把不合理化為合理,這或許更是《猩猩輝夫》在基本的歷史知識之外,作為小說的一種獨有溫柔。