在川普二次當選為美國總統,並於2025以「讓美國再次偉大」 口號為主軸,實施「白人至上、美國至上」的流氓政策,導致國際與美國經濟、烏俄戰爭、中東局勢更加不穩,川普的超級保守右派路線,把政局當作實境秀搞噱頭,短短兩個月的川普秀,烏俄戰爭沒有72小時內休戰、加薩走廊亦沒停火、高關稅引起歐盟與加拿大等國下架美貨、國際股市如洗三溫暖…每天打開新聞都覺得我的眼睛業障重;可惜愛以世事作對搞怪的「嬉皮女王」,草間彌生已經96歲了,無法透過她的藝術創作與2025的混沌來場大亂鬥。

草間彌生來自二戰戰敗國的日本,1957年來到美國的草間,面對當時美國保守主義興盛,女人就如芭比娃娃一樣,是個家庭的活動花瓶,不在職場上發揮才能。直到通過嬉皮文化的洗禮,女人們才走出家庭勇敢做自己,追求自己的興趣與外表上新時代的職場穿搭 。草間因原生家庭與父母關係所引發的精神幻覺、經歷了日本在二戰後民族自信的萎頓、教育學程的中斷與轉換、美國萌發的嬉皮運動、性解放、肉體與自我的行為藝術、跨界音樂與影像、時尚合作、平面畫面與立體軟雕塑、詩歌……可謂在藝術與文學的多重媒面,建立了自己的原創風格,享有二十一世紀十大藝術家的聲譽。但這些藝術觀念、讓她登上女王寶座的因素,不是日本的經歷給予的,而是在紐約鬼混、遊戲一般的公共藝術行為,結交了不同藝術家與音樂人,在嬉皮文化剛萌發的炸裂、異質思維、自我探索與集體意志的轉變,讓草間原本壓抑、離索孤僻的性格,找到個性前衛的怪咖、同性戀的弱勢反彈、女性對人權的抗議、傳媒在新風潮中運動找到可以運作的新名詞;嬉皮。花世代。垮掉的一代。布爾喬亞。

嬉皮一詞,可說是 1960年代創新的文化,也是給全世界在藝術文學流派,一個強大浪頭,足以讓沉溺於二戰後與美介入越戰,質疑戰爭的本質、生與死的代價,對「以暴制暴」核彈終結戰爭的省思中,從而轉向「愛與和平」、「自由解放」集體反戰的意志結果。這大浪帶動了性別平等、反戰、自由、回歸自然的烏托邦理想,進而讓新的各種創作家大開大闔,也讓草間彌生參與這波壯麗洶湧的演出台。

談起草間彌生,不外乎圓點、南瓜、娃娃頭。 她的點點,宛如精神上的出疹子,又像是創作的卵子源源不斷自她的腦袋排出,並且與異界結合。圓點是眼睛,是網絡的基礎,與雕塑、音樂、時尚串連溝通,讓世人看見她內在的視野;點點是各種顏色的雨滴,彷彿下在世界的屋頂,陣陣如非洲鼓節奏,打動人的五感;在1968年的紐約,與剛成立的Fleetwood Mac〔 菲利伍麥克〕、及1965年成立的迷幻搖滾Country Joe and the Fish〔 鄉村喬和魚〕一起行動演出。草間會與音樂做結合,恰好是60年代的二戰嬰兒潮長成了青年,面對越戰,反對政府干預其他國家政治,僵硬而保守的體制,這一批「反文化運動」在美國與英國皆透過文藝、音樂爆發出聲浪。

《花縱慾》,錄像,1968(北師美術館提供)

2樓展場巨型現地裝置作品《圓點的強迫妄想》

一群尋求心靈避難所的詩人、歌手與藝術家、作家、知識份子聚集在舊金山北灘,透過分享彼此的觀念,舉行小劇場、讀詩會、獨立展覽跟快閃行動劇、逐漸凝聚成一股新思維,而這些被稱為「戰後垮掉的一代」不久便在舊金山形成社群,被媒體冠以「嬉皮」之名 。英國的The Beatles則在大西洋這端,以中性陰柔又頹廢的風格風靡大眾,透過小小的甲殼蟲做出音樂宣揚愛與和平。Bob Dylan 為民謠帶來電氣化的迷幻效果。女歌手 Janis Joplin唱出追求自由、做自己想做的事,解放禁錮的心靈。而公認史上最偉大的吉他手Jimi Hendrix,其吉他彈奏的效果,據說是來自服役的軍旅經驗,「遠遠掃射過來的機關槍、飛機與直升機的聲音、風吹過降落傘以及落地的聲響……」這股揉和了民謠、藍調、鄉村、福音以及 LSD濫用帶來的迷幻體驗,演變成迷幻搖滾音樂。美軍在越戰用藥於軍人身上,使其忘卻身在戰場的恐慌,連退伍軍人都說,帶著軍方給的藥品回到美國養老。

不論參戰、戰後回家、退伍,這些人以及留在美國等待家人回來的多數女眾,在時代背景所造成的心理創傷,亟需新的精神依靠。恰好醞釀形成的嬉皮思想,藝文所倡導的「和平、愛、自我解脫、世界大同、反戰與自然、平等與誠實」等議題,填補了美國這一代人的空虛。

1967年《時代雜誌》算是首篇完整探討嬉皮現象:「為了改變體制,嬉皮們希望創造一個全新的社會,一個豐盛的精神世界。他們揚棄傳統思維:西方的、生產導向的、目標導向的…」反傳統、反政府、反戰、反權威、反父權,種種抗議行為透過音樂、藝術、文章、行動藝術搖旗吶喊。自 1967年1月,嬉皮們在舊金山金門大橋舉辦《人的聚會》(Human Be-In), The Grateful Dead 與 Jefferson Airplane 在台上高歌。 6月,The Beatles 發表有嬉皮世代的國歌《All You Need is Love》,美國歌手 Scott Mckenzie 發表《San Francisco(Be Sure To Wear Flowers In Your Hair)》歌詞反映了嬉皮精神:「如果你要去舊金山,一定要在頭上插鮮花,如果你去舊金山,你會遇到和善的人。對那些要去舊金山的人來說,夏天將充滿了愛。」 據說是搖滾史第一場眾星雲集的大型音樂節,蒙特利流行音樂節(Monterey )標記著60年代反文化、反體制與反父權運動的高潮,連著1969年的胡士托音樂會,則是這股嬉皮浪頭最大的能量湧動。英倫的David Bowie 則以雌雄同體的身姿,舞台上的百變角色,在性別裝扮的自由,引發性別解放的討論,並給了 LGBT 族群力量。

不管團體或個人對時事的議論,藝術家們透過嬉皮運動,表達出自己的理念,短短幾年聚集了美國龐大的創作群。而軍方跟嬉皮圈大量用藥,也造成Jimi Hendrix等知名人士去世。只能說迷幻文化受藥物而啟發,若老是逃避現實,長期在超自我狀態創作與生活,再有才華也無法持續。幸好草間的心理疾病透過藥物治療,與後來在美國種種經歷與見聞,加上愛人的驟逝,最後離開給予她強烈養分的紐約,改以閉鎖在東京精神病院創作,她的圓點與各式載體的密集式畫面,豈不跟迷幻藥一樣,穿梭在虛實的心靈和創作上?

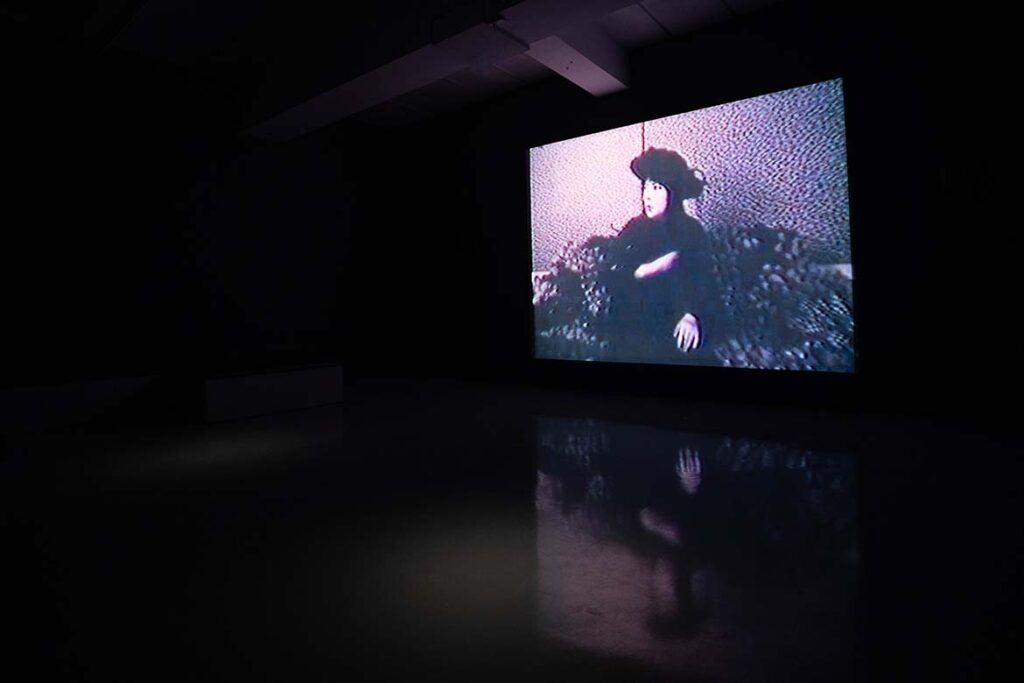

《自我消融》,錄像,1983(北師美術館提供)

《無限的網》,錄像,1984(北師美術館提供)

音樂在現場的帶動與渲染,在五感經驗中更顯得自由與開放。尤其一加一不等於二的傳播力道,現場互動比藝廊靜態觀賞更直接。而錄製影片,作者不受觀看者的干擾,可以和合作的音樂人與攝影家完成,讓草間後來常透過錄像的音樂結合朗誦、畫面體現,被紀錄的同時也被看見她不同時期的創作,包括在公共場所與其他人的快閃行為,成為自己與影像、表演、音樂工作者的多向藝術作品。

從草間寫信給歐姬芙開始,銜接1960年代嬉皮崛起,草間體驗了嬉皮音樂、集體文化的思變、深刻地與藝術圈互動,她在紐約時期與嬉皮文化深刻的共振,以獨特的精神幻覺所創作的藝術語言,將個人的病態心理,為當時藝術文化出的疹子,成為1960年代一個重要的時空膠囊,讓當代的我們在觀看同時,不禁心癢難耐地質疑;此今美國川普引發的世界動盪,是否能引發新的嬉皮文化效應,另一個藝術的強力策反 ? 在草間彌生之外,我們需要更多藝術家來關注。

撰文|顏艾琳

臺灣台南人,1968年出生,輔仁大學歷史系畢、臺北教育大學語文創作所肄業。13歲發表第一篇新詩跟散文,16歲即在臺灣的重要文學副刊發表詩作,年輕時玩過搖滾樂、劇場、「薪火」詩刊社、地下刊物。擔任新北市政府顧問、耕莘文教院顧問、韓國文學季刊《詩評》臺灣區顧問、內地詩歌刊物顧問與網站專欄詩人。

曾獲出版協進會頒發「出版優秀青年獎」、創世紀詩刊40周年優選詩作獎、文建會新詩創作優等獎、全國優秀詩人獎、2010年度吳濁流新詩正獎等獎項、2011年中國文藝文學類新詩獎章;並擔任重要文學獎評審與藝文課程講師、策劃人、主持人、諮詢委員,2010年與人合編並主演舞臺劇《無色之色》等。

著有《微美》、《骨皮肉》、《吃時間》、《詩樂翩篇》、《走讀台灣風土》、《A贏的地味》等二十本書;重要詩作已譯成英、法、韓、日文等,並被選入各種國文教材。