在《社頭三姊妹》中,陳思宏將目光再次投向故鄉彰化,以一場即將發生的「瘋狂星期六」,在霧氣壟罩的鄉鎮裡建構出一部荒謬、瘋狂、群魔亂舞的民間歌劇。這不只是對彰化的回望,更是一場關於敘事、命名與文化權力的激烈攻防。

凝視無名的社頭

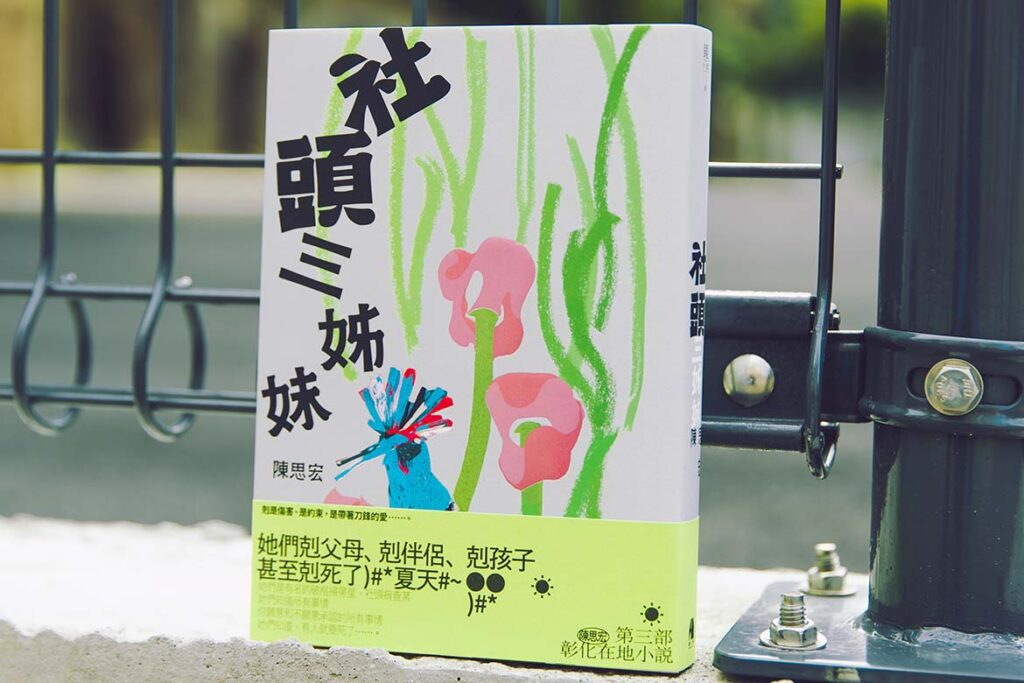

搭上區間車,車門上的跑馬燈緩慢地移動,像一根針穿刺在對多數人來說只是「通過」而非「抵達」的地名間,一個個陌生的「鬼地方」,從員林經過永靖,再下一站,就是社頭,這個經常出現在襪子標籤上,大家除此一無所知的地名,故事由此開始。《社頭三姊妹》延續了陳思宏繼《鬼地方》、《樓上的好人》後「彰化三部曲」的寫作,但如他自己所言,與其說是三部曲,不如說是「三種凝視地方的方法」,三本小說各自獨立,卻從不同角度,組合成專屬於陳思宏的彰化。「這三本小說唯一的共同點就是以彰化為背景。」陳思宏說並非因為彰化有什麼特殊的魅力,如德國作家葛拉斯的《但澤三部曲》同樣以故鄉但澤作為主軸,「我去過但澤,那也是一個非常無聊的鬼地方。」或許正是這樣的地方,更適合成為小說的對象。

《社頭三姊妹》像是一場在濃霧、失序、語言與儀式共同擾動的一種狀態下的民間歌劇——群魔亂舞、群眾壓抑的集體破音。小說時間從星期二開始,直至瘋狂的「超級星期六」,陳思宏說:「你不覺得星期二是最悲慘的一天嗎?星期一至少還沾著週末的餘光,但星期二,你什麼都沒有,還得撐過整個禮拜。」整部小說以近似舞台劇的架構,一天一章,角色輪番上陣——每一日都是一場排練,每次角色的登場都在為星期六預備謝幕。

這樣的時間架構既是敘事設計上的巧思,也回應了小說本身對於命運、預言、命定式的探問。小說開頭,一號便道出:「有人會死。」一種如希臘悲劇式的宣告——命運早已寫好,故事只不過是延遲的驗證。陳思宏曾提及自己偏愛希臘悲劇中的chorus(歌隊),是評論者、旁觀者、敘述者與介入者合體的存在:「chorus是合唱團的形式,假如分成一部、二部、三部,我喜歡他們之間應該要是不和諧、不平衡、相互拉扯的狀態,與其說一號是chorus,可能小說中的其他人才是chorus。」在《社頭三姊妹》中,真正的chorus或許不是三姊妹,而是社頭鄉民——那些旁觀、議論、批判、鼓譟、漠視的群體,他們見證了三姊妹與社頭的一切。

小說中的三姊妹:一號、二號、三號,她們沒有名字,只有代號。陳思宏說:「幫小說角色取名字是一件很難的事,名字會決定一個人怎麼被世界看待。」小說中僅透露三姊妹姓蕭,這個「蕭」,也同時指涉了「痟」。「她們的姓氏是蕭,三個痟查某。對舊社會來說,這樣的身分已經夠了。她們是瘋女人、邊緣者、不被認可的社會突變種,所以就乾脆叫她們一號、二號、三號。」這樣的命名策略,既解放了角色,也回應了小說對傳統社會規訓的控訴——命名是一種凝視與界定,而不命名,則是反抗與逃逸。

文化平權還是文化表演?

《社頭三姊妹》是一場關於敘事權與文化位置的攻防戰。在陳思宏筆下,社頭不再是「襪子多、芭樂多、董事長多」的代名詞,而是產業轉型後的失語城鎮,是台灣文學中「文化平權下鄉」迷思的投射鏡像。小說裡,社頭辦起了極其荒謬的「超級星期六」——一場假嗨的盛典、一面城市精英集體羞赧的鏡子。陳思宏細緻地拆解了所謂「文化輸出」的結構問題:那些自以為將文化帶進鄉鎮的行動,是否只是城市菁英對鄉土的想像加諸?那些演出、頒獎、直播的熱鬧,又是否只是另一種形式的中心霸權?

「我想要寫彰化的壞話,想要冒犯那些人。但他們都不會讀我的書,所以永遠冒犯不到。」這句話既是遺憾,也是一種自嘲。那些「文化平權下鄉」、「地方創生」的口號,在小說中被轉化為滑稽而誠實的社會場景:政治人物在尷尬的活動上宣布參選,導演帶著都市菁英的視角來推廣藝術……這些都構成了《社頭三姊妹》的喜劇性與悲劇性。陳思宏自覺自己站在城市與知識分子的角度去「睥睨」鄉鎮的種種荒謬——但他同時也反身批判自己的姿態。「文化是一個沒有辦法被定義的詞,我們認為好的東西,不一定是他們需要的東西」他說。這種對文化輸出的反省,讓小說的批判性不只是對地方,也對寫作者自身。「小說不是寫給城市人笑鄉下人的,而是讓我們看見語言如何在邊緣中存活,如何在無名者之間長出異議的聲音。」

從社頭走向世界

被問及台灣文學在國際的閱讀與接受時,陳思宏說得非常直接:「外國人並沒有那麼在乎台灣。」他舉例說,在德國當新聞畫面出現台灣,通常是因為地震、颱風或中國軍演,唯一一次正面大幅報導,是2017年台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

那台灣文學如何被理解?「我寫的是我的社頭,讀者讀完就會有自己的社頭。就像我們讀馬奎斯的馬康多,誰能說我們讀到的是他那個馬康多?」小說不是人類學民族誌,也不是地理教科書上的解說,小說中真正可翻譯的是人類共同的情感與困境,是那些無法用地圖定位的感受。也有讀者問他,《鬼地方》會不會與「科技之島」台灣的形象衝突?他乾脆拿出台積電裡的「乖乖」舉例——「我們把綠色乖乖放在機器上不能吃也不能過期,就是怕鬧鬼啊。你說科技與鬼魂衝突嗎?這就是台灣最真實的樣子。」

《社頭三姊妹》寫的是台灣每一個「不被命名」的存在——無聲者、邊陲者、被遺忘的城市,而三姊妹的故事,也在我們身邊的某個小站、沉默的車窗外,悄悄發生。如果有一天你恰巧路過名字陌生的小鎮,也許你會記得這部小說,記得那團霧、那三個代號,和小說家曾說過的話:「你讀完了,就會擁有你自己的社頭。」

採訪撰文|林佑霖

一九九五年出生,畢業於淡江中文系,東華華文創作所,現經營網路書店「昨日書店」。曾獲林榮三文學獎新詩獎、打狗鳳邑文學獎新詩獎、後山文學獎現代詩首獎、教育部文藝創作獎現代詩首獎等;曾獲國藝會常態補助(文學創作類)、文化部青年創作補助。著有《哀仔》。

攝影|YJ