林薇晨最新作品《彼女的日復一日》,以「她」與「我」之間的敘述切換,在戀愛與旅途、主觀與旁觀之間緩緩展開,書寫一段藏於記憶深處的舊戀與遠行。本月的手寫週記,我們邀請林薇晨回望那些日復一日的情感片段,重新與遠方的「彼女」低聲對話。

第一周|久違的書

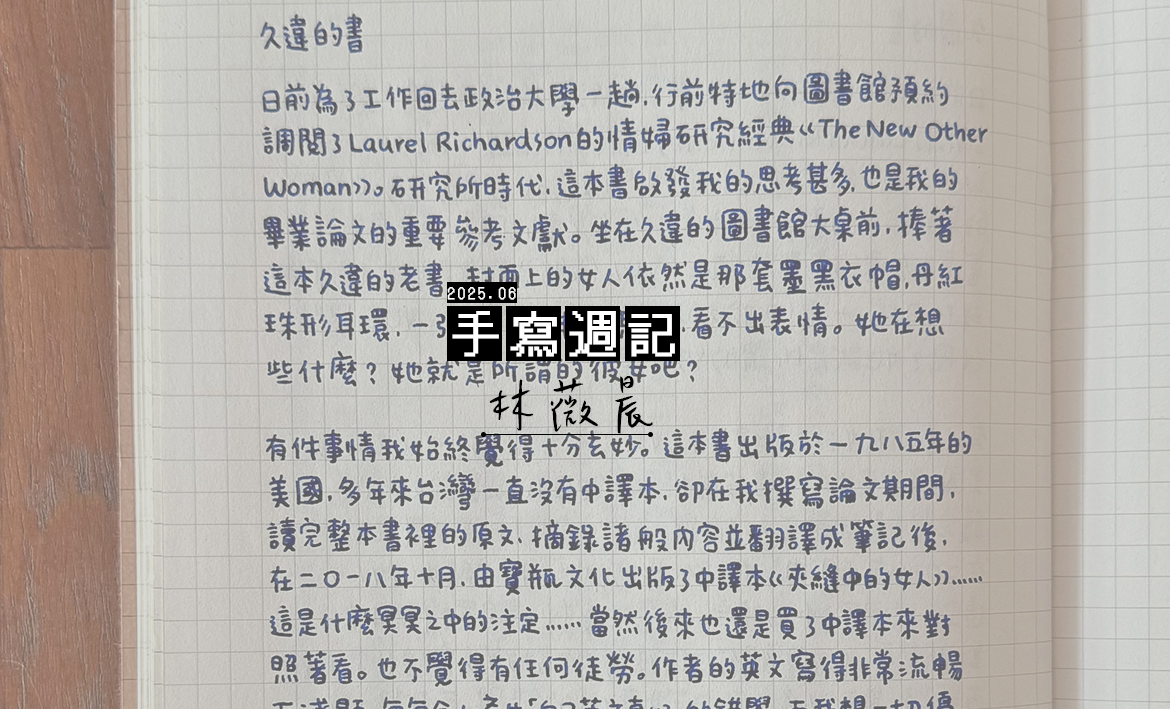

日前為了工作回去政治大學一趟,行前特地向圖書館預約調閱了Laurel Richardson的情婦研究經典《The New Other Woman》。研究所時代,這本書啟發我的思考甚多,也是我的畢業論文的重要參考文獻。坐在久違的圖書館大桌前,捧著這本久違的老書,封面上的女人依然是那套墨黑衣帽,丹紅珠形耳環,一張側臉神祕無比,看不出表情。她在想些什麼?她就是所謂的彼女吧?

有件事情我始終覺得十分玄妙。這本書出版於一九八五年的美國,多年來台灣一直沒有中譯本,卻在我撰寫論文期間、讀完整本書裡的原文、摘錄諸般內容並翻譯成筆記後,在二〇一八年十月,由寶瓶文化出版了中譯本《夾縫中的女人》⋯⋯這是什麼冥冥之中的注定⋯⋯當然後來也還是買了中譯本來對照著看。也不覺得有任何徒勞。作者的英文寫得非常流暢而淺顯,每每令人產生「自己英文真好」的錯覺,而我想一切優秀的學術寫作的價值也從來不因為語言的平易近人而有所損傷。這也是這本書給予我的教育之一。

此生我想我不會認識Laurel Richardson本人,但是如果能有機會和她說上話,我希望告訴她:因為你的啟迪,教授,我也寫了一本《彼女的日復一日》,以中文,以我的語言。

第二周|告白的彼女

五月末尾舉辦了新書對談會,在南西誠品,和作家謝子凡聊了關於《彼女的日復一日》的這些與那些。我戴了一副銀亮立體心形耳環,偶爾說起笑話,故作風趣,左右兩枚胖嘟嘟的愛心也跟著晃得前仰後合。幾日過去,至今持續收到大家傳來的對談照片,其中封印了當時的聲音、氣溫、光線與色澤。

對談結束後是簽書時間。幾位讀者各自悄悄告訴我,她們也是「彼女」,有人當過,有人當著。聽見了這樣的告白,我總是憂慮地問道:「那你現在還好嗎?」有人很好,有人不好。然後我便似乎不宜再多說什麼了。儘管如此,聽聞她們願意以「彼女」一詞安頓自己的情感經歷,我便放心不少。憑藉這個來自異國的詞語,她們更能談起某個不為人知的身分,而他人也更能從不同角度去理解這個位置的種種事宜,不拘是悲是喜,是難是易——這總是可貴的。對於她們的傾吐,我由衷感激。

後來當我想起對談會後的告白時刻,想到的總是寫作的政治意義。詞語並不全然是中性的。一個詞語活在句子中,活在社會中,久而久之,在它周圍的氣氛也會滲進它的意涵裡,成為外界對於它的認識的一部分。所謂近朱者赤近墨者黑。於是有時人們確實需要一個尚未受到情境污染的詞語,它也許是被發現的,也許是被發明的,總之它令人開始了前所未有的表達。

就這一點而言,創造了嶄新說法的寫作,總是讓我深深著迷。為了這份著迷,我想再多讀一些,練習多寫一些。

第三周|訪談的口才

新書宣傳期間不免有些現場說話的機會,好比雜誌或電台訪問之類,這次也幸運受到幾個廣播節目的邀請,和主持人或短或長地聊了新書的種種。這樣的聊天或許其實是一種表演。我的口才並不是很好,對於錄音總是有點膽怯,然而終究戰戰兢競地錄了音,正式播出後自己也不敢重聽。

濱崎步在香港開唱那日,我去獨立書店參加了詩人朋友的新書鼎談會。朋友的詩集以台北地圖作為主題,寫遍縱橫交錯的道路,其中也有《彼女的日復一日》裡小公寓所在的路、老公寓所在的路,讀來令我十分觸動。鼎談會上,朋友的口才非常流利,是所謂的出口成章,時而侃侃,時而滔滔,一事接著一事,一事綻出一花,聽他說話簡直像是不斷收獲一捧又一捧的花束,周身立時鮮麗祥瑞。這樣的口才令我羨慕不已。

多年以前,在某場紀念演唱會的安可時間,年少的濱崎步梳一頭髒辮,戴一副金屬大圓圈耳環,在舞台微暗的燈光中表示,她果然還是不太擅長說話,沒法好好傳達心中的想法,但也正因為如此,她才反覆以歌聲來表達。我想,我也是這樣的。因為我總是說得不好,答得不好,所以我用寫的,也只能用寫的,只希望有一天自己的口才也能追上寫作的程度。

我和詩人朋友都是濱崎步的二十年老粉。鼎談會後,我們到書店附近的居酒屋坐坐,一邊大聊今夜香港演唱會的情報,一邊吃了檸香芫荽煎餃與螃蟹奶油可樂餅與味噌櫛瓜燒。這些料理不說話,以美味代替它們的千言萬語。

第四周|封膜的必要

以前出書從沒封上塑膠膜,這次第一次封了膜,因為書封純白的緣故。簽書之際,我發現許多讀者都幫《彼女的日復一日》包了透明書套,在拆封以後繼續維持書封的乾淨無瑕,真是太用心了。受到大家的感召,我也去文具店買回書套,仔細包裝了幾本我珍愛的書。

製作新書的階段,責任編輯就告訴我,如果確定設計純白書封,那麼整本書就必須封上塑膠膜,以免運送與儲藏過程有所污損。新書又是白色又要封膜,其實不太利於銷售,一則陳列起來不夠奪目,二則無法供人翻讀——只有宣傳期間書店大量進貨時可能有一本拆封的試閱本——也可能會影響購買意願。然而,左思右想,我終究固執地選擇了簡約的白色,畢竟是這樣的題材,封面或許還是樸素一點的好。封膜就封膜吧。

關於封膜,我不禁想起從前聽過的某個無聊冷笑話:程蝶衣不唱京戲時還能做什麼工作?答案是當手搖飲料店的店員,因為他不瘋魔(封膜)不成活⋯⋯

到了六月,又是適合重看《霸王別姬》這部電影的時節。戲台上的程蝶衣粉妝玉琢,長長的串珠耳墜搖搖亂顫,忐忑復忐忑。在這虛幻而暫時的空間裡,蝶衣與師兄扮演著、體驗著兩人依偎的生活,而這生活一旦出了結界就要消失。於是,即使並不真正是彼女身分,對於彼女的處境或心情,這位瘋魔的優伶想必也感同身受。

撰文、攝影|林薇晨

1992年出生於台北,政治大學新聞學士、傳播碩士。曾獲林榮三文學獎散文獎、新詩獎,作品入選《九歌112年散文選》、《九歌111年散文選》等數本選集,著有散文集《青檸色時代》、《金魚夜夢》。

Instagram:rabbited92