葉石濤曾說,臺南是一個「適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方」,然而戀愛並不總是那麼浪漫從容。城市裡,也悄然存在著另一種愛情故事──那些隱身於煙花場域與休閒小報中的風月戀情。

風月場裡的戀愛想像

在漢文化的歷史脈絡裡,文人與倡妓之間向來存在著密切而曖昧的關係。當失意文人遇上身世坎坷的青樓女子,常能在她們的淺斟低唱裡獲得安撫,或尋得一種難以言喻的共鳴。這類情感交會的場景歷來屢見不鮮,甚至成為文人筆下重要的抒情題材。倡妓的愛戀故事,長久以來也頻繁出現在小說與筆記中。儘管多數最終以錯付真心的悲劇收場,即便所遇非人,仍有人展現出分手的智慧與斷捨離的勇氣,更進一步映照出風月場裡深沉而複雜的情感世界。

千年時光流轉,邀妓侑觴的傳統在清末及日治時期的臺灣依然未曾消散,風月場仍是文人抒懷解憂之地。二十世紀初,風月文化逐漸從文人圈的詩酒風流,轉化為都市庶民的日常消費與話題談資。特別是一九三〇年代基於市民階層對通俗文藝與娛樂資訊的需求所產生的休閒小報,如《三六九小報》、《風月報》中,就有許多相關的報導與小說雜文。其中尤以「花叢小記」、「花事闌珊」等專欄最受矚目,這些專欄不僅介紹藝旦的才貌、身世遭遇,也描寫了她們的愛戀幻夢。她們之中,有人為愛受苦,有人爭取自主,當然也有圓滿收場者,只是寥寥無幾罷了。但無論結局如何,每一段戀情都令人動容,道盡了風月女子的真心與苦楚。例如小說〈蝶夢痕〉裡的嬌杏和陳羽白,因老鴇貪財意圖將嬌杏另嫁,最終以悲戀收場;更有為愛殉情者,如電影〈運河殉情記〉中的陳金快,與情人雙雙投河,以生命寫下戀情的句點。

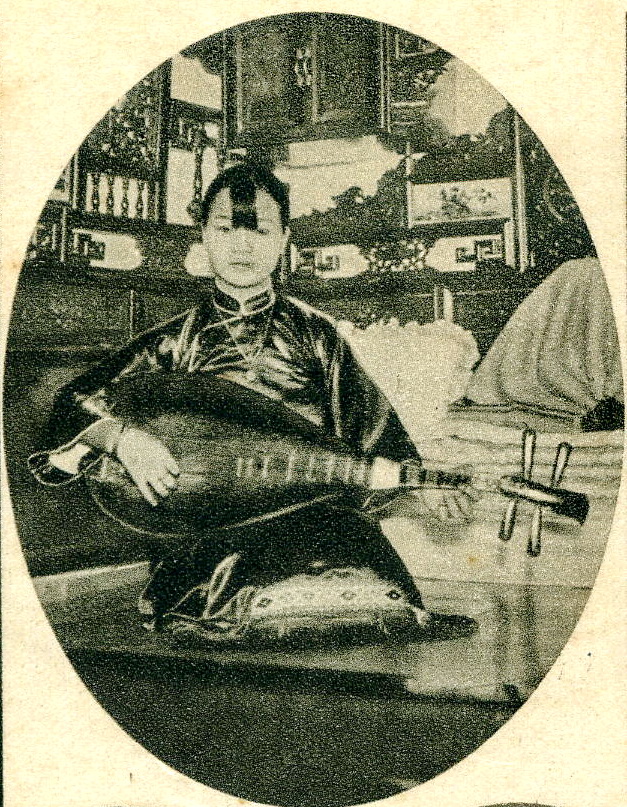

一九三一年,勝山吉作的《臺灣紹介最新寫真集》,現已是重要的研究資料。

從良不是結局,是賭局

即便如此,對藝旦而言,從良始終是比愛情更堅定的盼望,更是她們重獲尊嚴與安穩生活的唯一途徑。雲英校書便是一個極具代表性的例子。她曾是臺南寶美樓的著名歌妓,十歲那年為救治病重的父親,自願賣身至娼家。即使眾人皆為其傾倒,雲英始終心存不甘,甚至一度逃離。被老鴇派人尋回後,她便立志要脫離這煙花之地,不願一生只是他人的陪襯與消遣,於是下定決心從良。期間雖與情人結為連理,但又因種種誤解而離異。數年後,父親辭世,舊情人竟主動回來為其料理喪事,雲英感其情深意重,於是再次託付終身。此時的她雖已過花信年華,卻終於得償夙願。

然而,並非所有藝旦都如雲英般幸運。「花叢小記」作者之一的王開運就曾感慨:「每見妓女從良,不幸而至離異者,……重抱琵琶,前行後繼,幾為成例也」。一心想尋求安穩歸宿的金蓮,後來遇見情投意合的延陵生,認為此人可託終身,對方亦願助她脫籍。金蓮歡喜成婚後,方知夫家務農,自己也須下田耕作。長年操勞使她容色漸衰,嫌棄她的丈夫於是再度涉足風月,並欠下大筆債務。最終竟逼迫金蓮重操舊業來為他還債。而看似圓滿的阿錦,她不僅是正室,還育有一子二女,是多數藝旦夢寐以求的人生。然而丈夫接連納妾,讓阿錦感到好不容易得到的愛被剝奪,為此常與丈夫爭吵,最終還是擺脫不了被棄的命運。發生在金蓮與阿錦身上的故事,如同王開運所言的「幾為成例」。原來,「從良」終究是一場賭局,是輸是贏,往往要到最後才見分曉,更是另一場殘酷試煉的開始。

一九三一年,勝山吉作的《臺灣紹介最新寫真集》,替當時藝伎留下身影。

另寫命運的女子們

相較那些在愛情中受創,在從良之路上遍體鱗傷的藝旦,也有人試圖保有自主性,甚至幡然醒悟、理性抽身者。例如手握豐厚資產的老三嫂,對外表示有意婚嫁後,求親者幾乎踏破門檻。老三嫂對其中一名青年雖頗有好感,卻也不輕許芳心,而是與之「約法八章」,意圖爭取婚後的自由。男子無法承諾,最終只得悵然離去。可見這條件不僅挑戰了傳統婚姻的性別秩序,也顯示她對情感界線的堅定掌控。至於小罔市,則是那個徹底脫離戀愛修羅場的人。她風姿出眾、聰慧端莊,身邊從不乏追求者。甚至還有男子想資助她就讀女子學校,可惜仍然敵不過眾人的閒言碎語而作罷。後來,小罔市接受了情人的安排,被金屋藏嬌般地與之同居數年。但隨著時光流逝,她最終意識到,這種生活也不過是另一種「承人色笑」的延續。於是決定離開,轉而進入俱樂部擔任司籌女,立誓終身都要做一名職業女性,不再將命運寄託於愛情或婚姻。

風月場裡有愛情,只是這愛情從來不是雙向奔赴的甜蜜故事,而是關於命運與自由、性別與身分之間的角力。對藝旦來說,「從良」往往不只是戀愛的延伸,而是一種渴望被善待、被接納的心願,是通往安穩人生的唯一出口。然而,「歸宿」這條道路遠比想像中的更加險峻曲折。不是遭到老鴇或男方家人的反對,就是戀人的始亂終棄、情變翻臉。但並非所有女子都是任人擺佈的弱者,有人拒絕婚姻的宰制,有人選擇獨立,在有限的處境中試圖開出一條屬於自己的生路。就像在風月場之外,創造出不同命運可能性的小罔市,以及拒絕在婚姻關係中被規訓的老三嫂。這些來自風月場域的故事,未必都以幸福結局收場,但這些女性仍舊以微弱而執著的力量,努力活成自己的樣子,也成為女性自我意識覺醒的真實註腳。

一九三四年的《臺南新報》。

撰文|陳曉怡

國立成功大學歷史所博士候選人、臺陽文史研究學會祕書長。曾任雜誌編輯、電臺節目主持人與大學講師。研究領域聚焦飲食文化與歷史記憶,也以下廚烹飪作為日常實踐的一部分。