《彈幕》指向了華麗璀璨的文學銀幕,光影折合跳動之間,也掀開舞台以外,被簾幕間隔隱蔽的那個幕後的幕後的幕後,形形色色的文學工作者穿梭其中,在不同的位置擺盪交錯,用文字敲出子彈,共感冷感或痛感,都是大型文學造鎮工程裡,專屬於我們的感覺結構。

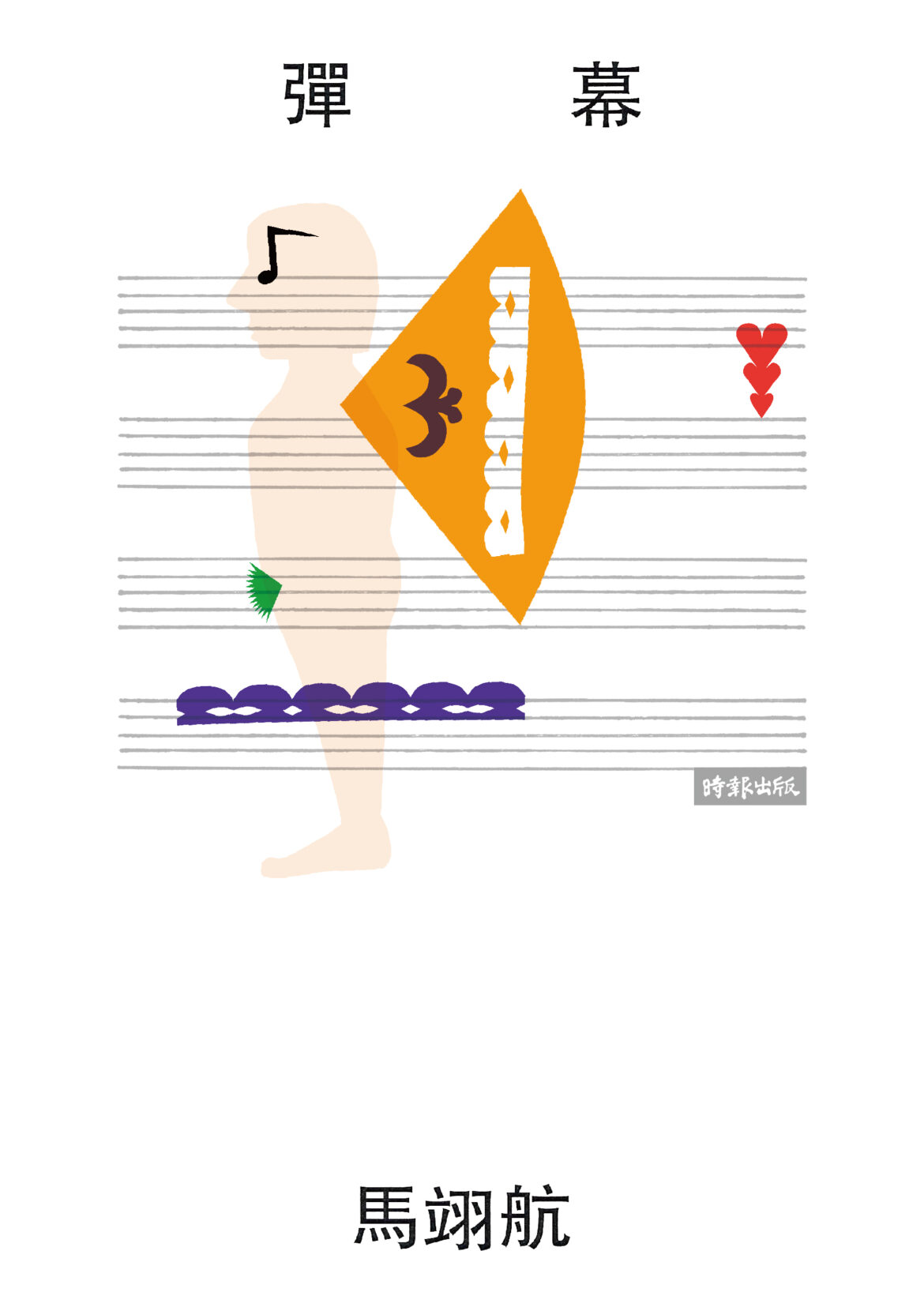

《彈幕》

時報出版(2025.08)

此書是馬翊航回應「文學工作者」這個身份的集結,收錄從二〇一八年以來的書評、序文、採訪以及各種文學轉譯文章。書籍設計的閱讀方向有其雙向性,是文學評論重構空間體感,調動時間序列的隱喻。馬翊航以靈動的語言創造出文學的超連結,也開拓出公共性書寫的獨特風格。

Q 聊聊想讓《彈幕》成書的最初發想。

A 其實也是柏煜一手促成這個狀況。我從碩士班階段就開始接採訪寫作的稿子,寫了十多年,柏煜覺得集結起來應該會很好看,只是需要做一些編輯。我本來有點自我懷疑,因為這本書不在某一個特定的創作計畫底下,一開始不確定用什麼方式把它編輯起來,直到某次我們去台東利吉惡地時,他說乾脆書名叫「惡地之女」,好像生活在一個很貧脊的地方,可還是很有生命,很有野性。我雖得有點像在文學的惡地形裡開拓出一些東西的感覺,很好笑,後來想想又覺得好像太突出自己,畢竟這是帶有半服務性格的書,會覺得有一點不自在,想要把作者這個位置再做一些距離的調動。所以後來的「彈幕」跟「垂簾」是一個更好的點子。

有出這本書的念頭大概是二〇二三年九月,到現在差不多兩年的時間,當時內容大概已經有七八成,這段時間內接案的時候,我會再去選擇一些作品做出對話或者補充,所以也有一些評論我寫的時候就知道一定會放在這裡,例如顏訥《假仙女》的書評、黃璽《骨鯁集》的推薦序,最後一篇應該是寫嚴毅昇《在我身體裡的那座山》的書評,我有點想要以原住民青年作家的評論,作為這本書最晚收進去的作品。當中也嘗試收錄一些同時有接案性質與紀念性質的文章,例如我懷念柯慶明老師,或是為中文系系慶八十年而寫的文章,希望讓公眾的東西跟私人的情感在書中有一些交會。

Q 「彈幕」的概念是共感,「垂簾」則有揭開或隱匿的姿態,為何選擇以這兩個概念為這本書的核心呢?

A 大略來看的話,「彈幕」比較多是跟族群或人有關,比較議題性的東西;「垂簾」比較多是跟性別有關,甚至這個詞的意象就帶來一種比較陰柔的、物質性的聯想。「彈幕」的形式跟觀影感受,其實大家都非常的熟悉,除了是為了尋找有同感的人之外,另外一個很重要的是「時間性」。雖然在不同的時空、不同的裝置、不同的時間點觀看,可是我們好像同時跟影片的時間軸產生互動,它調動了我們過去對於閱聽或交換訊息的一種體感。我看到一篇文章說「彈幕」這個交換訊息的行為,是無壓力的弱社交,一般場合話不投機會覺得尷尬,可是這種弱社交因為沒有面對面的壓力,再加上都是我們感興趣的話題,所以能很有效的去聚焦,並帶來一種純粹的愉悅。

雖然這本書還是選擇了一個比較傳統、基本的出版形式,可是這本書也是某種非即時,但又有共時性的想像。我們在不同的時間點接觸到某個作品,也跟同時代的讀者享有一個閱聽跟交換的場域,甚至也可以把閱讀跟寫作視為一種弱社交,會有一種新的愉悅感。

我覺得聯想跟連結,在我們提供閱讀意見的時候,是一件很重要的事情。「垂簾」當然也有此類的聯想關係,我們可能會很直覺的想到「垂簾聽政」,意思是這個看起來隱身在簾幕後面保持距離的人,其實有一定的存在感和影響力。或者我們也可以想到戲劇的幕,可以揭開,或者展示「幕後」的動作,透過這個幕,我想去強調這類型寫作的一種表演性,也就是我是有目地性的去經營它。這看起來好像是一個幕後的書,我站在文學文本背後做出一些回聲,可是其實這些幕後的書寫,也都還有一個幕後啊!理論上它可以無限的後推,你自己是在哪一個位置,或你要用什麼方式提供訊息給你想要分享的人。簾幕有時候會是半透光的,雖然剛剛講的這個東西好像是說我身為寫作者,躲在後面試圖讓你去辨識,可是其實有時是寫作者站在簾外,讀者要自己揭開,才可以看到簾後是什麼,大概也有這一層聯想的意圖。

Q 「公共性寫作」或是「後勤式寫作」的命名,一個是「面向」的視角,一個是在文學場域裡的空間配置,請聊一聊以此命名的原因、概念或是聯想。

A 這好像也對應到「垂簾」或是「彈幕」個別的概念,因為彈幕展示出一種公共之間的關係,垂簾可能是佔據一種位置,甚至我們在書腰上面用比較諷刺的說法,說發彈幕好像是鳩佔鵲巢,垂簾是為人作嫁。這兩個詞的原意都對應到這種寫作,當你的評論寫的比原書還好,是不是一種鳩佔鵲巢?或是說我好像整天就是在為檯面上的作者抬轎,都沒有在耕耘自己的作品,覺得很吃虧;但反過來,這兩個詞都有一些反面或正面的意義,你為人作嫁,也讓你想要被看見的人或議題被看到,大家也會關注到你在哪個位置,所以這兩者之間,有一些互換的關係。

我想這些命名/概念,也許是為了去解釋為什麼可以有這樣的一本書,我希望可以帶來一些新的意圖或想像。以前我最常用的詞是「文學勞動」,我喜歡強調那個身體感,因為做雜誌真的要跑來跑去,每次去台大總圖翻書,覺得自己就是一個女工,我也想強調,文學工作跟所有的工作一樣,都是一種勞動的工作。也許「公共性寫作」這個詞,有機會為這種勞動提出一種新的景觀,或是回想一些其實很簡單,可是常常被我們遺忘的目標:我們希望這些書被看見,希望這個議題被看見,而不只是為了用一個字一點五塊的稿費慢慢養活自己。

「公共」並不是數量多寡的問題,而是示意的視野,意思是參與,而不是遺忘它,如果這個公共的事情裡面少了一種東西去參與,或是有人忘記去參與的話,那個公共就沒有支撐它的線索或是網絡。比如說,今天原住民作家開始寫作同志或性別的議題,它出現過,但是從來沒有人繼續去討論,或是沒有其他作者用相近的主題或是類似的方式去回應,那個空間就會慢慢的淡掉,會變成從來沒有發生過的事情。所以對我來說,這個「公共性寫作」是去提出一種邀請,在邀請未來的我自己持續寫作,也邀請其他的寫作者,持續進行此類書籍的編輯、出版或是其他形式的參與。

「後勤式寫作」也對應了我剛剛講的,關於你要在哪一個位置工作的這種「支援」。講支援好像是說我在台下,或是有一些東西是在前線,可是相反的,有時候你站在前線,你要再去為大家做支援;當我在做這一些支援和後勤的工作,你會知道一件事情:如果我們剛剛的參與是重要的,其實我們是在打造一個空間。如果這些空間被打開了,等到我有機會換了位置之後,我就可以在這個原本被闢出來的空地,或是舞台上面做其他的努力,所以「後勤」並不代表你永遠在那裡,只是先在那個位置去思考而已。

Q 「公共性寫作」的種類很多元,在進行這類型的書寫時,有沒有什麼個人習慣/喜歡的模式或是步驟?

A 寫作這類型的作品跟我自己從事個人創作,當然步驟上面可能會有一點點不一樣,但是方法上我覺得很接近。我喜歡查資料,這可能跟書寫《百年降生》的經驗很有關係,那本書的企劃是你要去為特定年份寫一個文學故事,重點是要找到一個核心事件,然後帶出其他文學史或你想要加入的議題。你去翻文學史或報紙期刊,會有很多很凌亂的東西,可是有時候其實不是我去找到它,而是在這些亂七八糟的東西裡面,有一些材料會反過來跟你招手說「我很怪異,我在這裡。」

我覺得要找到裡面有一些怪異的東西,再產出一些回聲,這也需要經驗,你會知道哪一些材料有機會去把其他東西勾起來。所以我並不能很後設的說,我到底是用什麼方法,但至少在現階段,我知道自己對材料有熱情。大家都說,寫評論的作者一定要有觀點,但我覺得觀點會從材料裡面生產出來,我並不覺得自己特別有觀點,也不覺得自己是一個知識很淵博的人,但是我知道材料會反過來支持我。

採訪撰文|蔡佩含

國立政治大學臺灣文學所博士,研究領域為原住民文學與歌謠,現任台大中文系兼任助理教授,開設原住民文學課程,亦身兼音樂專輯企劃。曾參與編選《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》、《台灣原住民族文學選集|小說卷》等。

攝影|小路