繼《我不可告人的鄉愁》、《某某人的夢》之後,林俊頴在這個夏天交出了長篇新作《猛暑》。此作以我島天光開場,食人盛宴作結;看似至陽至剛,實則鬼氣森森。猛暑之日讀《猛暑》,讓人口乾舌燥,卻又心底發寒。確如作家所言,萬物生長的盛夏,早已隱藏腐敗之相。訪後二日,氣溫來到高點,大跳電成為盛夏難忘的(反)高潮。我島現實已較小說魔幻,小說該如何與現實角力?《猛暑》讓時間走快一點,小說家的步履,早一步抵達看不見的臺灣

遁而作他體

Q 能否請您談談《猛暑》的成書動機?

A 過了五十,急遽感受時間的壓迫,老年是每個人都得面對的,於我現階段好像號角響起。寫作的人無一刻得處理「現實」,然這現實是我過去二十年的盛年何以愈來愈讓我疲賴、不時覺得好厭煩,亟欲離去?但我不可能離去。王國維寫過,「故遁而作他體」,我便姑且一遁,往前跳躍二十年,設想那時候可是完全不一樣的新天地?

Q 暑日似乎是您的愛用意象,甚至您有幾部書名,就直接與此有關。例如《大暑》,《盛夏的事》,乃至於最新的這部《猛暑》。不知您如何理解夏日?而新作《猛暑》之名,又是如何得來?

A 純粹是個巧合,《猛暑》並未特別要與先前的作品有所呼應。至於書名,是因為這本書的主角,醒來時正好是夏天,之後故事發生就是最炎熱的那兩三個月。我二○一四年六月去了京都,非常熱。只要超過三十五度,日本就稱「猛暑」,每天新聞看見這兩個字,我覺得很貼切這本小說。我怕冷不怕熱,我生命最初的十年在彰化鄉鎮,記憶都是夏天的種種。炎熱裡萬物滋長,但其中恐怕也隱藏著死亡敗壞。於我,那是永遠的謎,也是永遠的執迷。

Q 延續上一個問題。這部小說命名《猛暑》,並以「天光時叫醒我」作開篇,是否有意與現實中的太陽花學運或社運歌曲〈島嶼天光〉呼應?

A 這也是有意的巧合。天光一方面是指日光,而若用台語唸,則有「天亮」的意思。事實上,以我的年紀,年輕一些的歌我幾乎聽不來。不要說王德威老師序言中提到的草東沒有派對,我連周杰倫都欣賞不了。這是每個人的時代限制。這裡「天光」一詞的用意,就讓讀的人去自由聯想吧。在寫的時候,或者是更希望對當下現實擺出比較輕鬆、調侃一下的姿態。

Q 這部小說有許多呼之欲出的隱喻。譬如以「我島」指台灣,以「扶桑島」指日本,乃至有中西「強國」之名。為何您會選用「另一個詞」來指稱實存的人或事物?

A 這問題牽涉到好深層的小說論。「寫實」究竟是什麼?小說於今到底還能不能寫實?我很相信馬奎斯的那句被引用得快爛了的話:完全捏造出來的東西,是很難看的。我自己更無法寫徹底虛構、類型化的東西。寫小說固然必須編織故事,但裡頭的景物空間是沒辦法虛假的;我寫的台北就是台北,高雄就是高雄。雖然如此,或者是我龜毛、不願拘於現實,我傾向在現實和小說之間隔開一點距離,逼迫寫作時的自己與讀者不立即對號入座。或許,這就是寫小說的人享有的特別有趣的特權吧。

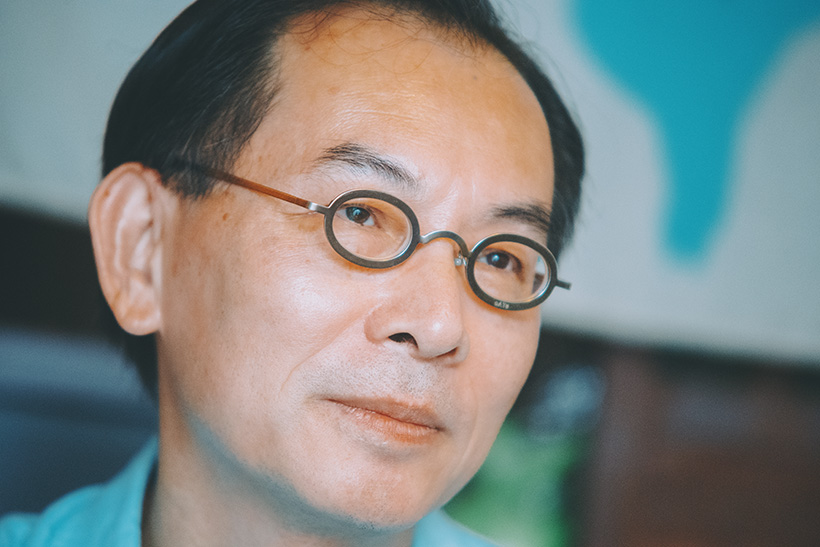

小路 ╱攝影

結構就是解構

Q 曾讀過您的文章,引用張小虹女士在一次文學獎會議中說的話。她指出,當代小說發展至今日,閱讀起來常令人感覺疲憊。問題並不在於作者,而是因為文類:「小說,有沒有辦法對這個世界做出回應?它什麼時候被卡住了?」在您連載的專欄中,已出現了批判與反思現實的聲音;而這部《猛暑》,更以長篇小說的規模,去與臺灣的現實連結對話。雖然小說的時間點設定在二十年後,然您寫作的方式,卻是通過「未來」,去回望已經是過去的這個「當下」。這是否是小說專屬的技藝,及與現實對話的方法?

A 我一直有很深的感慨:現代小說第一輪的黃金時代,已經過去了。托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基……那些舊俄大家,已經將寫實小說發展到極致,我們難以翻出新的花樣。要到卡夫卡、波赫士、馬奎斯《百年孤寂》,才打破「寫實」的疆界,再次將小說推向另一個頂峰。到了我們手上,小說愈來愈難寫,那不止是技藝或技術層面的問題。我完全理解張小虹站在讀者的立場所做的發言,起碼二十年前就開始聽到類似的論點。這不全然是小說如何對應現實的問題。至少一百年前,小說的一大功用是與新聞並駕齊驅,甚至超越;現在不可能了,我們早就調侃自己,新聞比小說還要好看。但,現實還是寫作者難以、甚至根本不可能繞過去的,每個人取他關注的點去發揮。

寫作者他生活與經驗的時空,就彷彿泳池的跳板,沒有那樣的基準點,跳水也就是寫作這事,及其種種高難度的花招是無法完成的。

Q 回到文體的問題。對我而言,若用中國古典小說的分類方法,我會認為《猛暑》跟《巫言》的血緣較為接近(當然,它們各自又有很大的不同),是一種「瑣言體」或「雜言體」。也就是,《猛暑》並不是那種章回式的「大長篇」,更像是由數十個、甚至數百個殘叢小語綴連起來的。這裡面有許多短故事,都像是夾層一樣,可以不斷打開、延伸下去的。我自己看得非常過癮,卻也想著:這樣的長篇小說,起點在哪裡?終點又在哪裡?您會怎麼看待這個問題?

A 我喜歡你這樣的看法,「瑣」「雜」正正吻合了「小」說的比例。更多的時候,我是個讀者,過去幾年,臺灣小說有個趨勢,競相比書的厚度,愈寫愈長。我確實常常看得很不耐煩。寫長並不是難事。抓到一個情調與氛圍,或者某種腔調,大可一直敷衍迴繞下去。或者我是在做讀者的時候,被搞毛了,起了反動之心,這本《猛暑》,乃至於上一本《某某人的夢》,我刻意寫短,不要囉嗦夾纏,抽刀斷水,能停就停。我理想的小說讀者,在讀時是能與作者平起平坐的,如你所說的那些殘叢小語、那些夾層——啊,多美好的小說樣態,因為讀者的眼光,一道楔形的光照亮了,打開了,終點就是起點,結構就是解構。

Q 您談到了技術與形式,我想就此回到這部小說的結構問題。《猛暑》主要分為雙重結構,一線是「我」清醒後的所見所聞,另一線則是姪女電姬寫給「我」的書信。為何會做這樣的安排?

A 電姬的直接參考,我坦承是我二弟的女兒,我們相差四十五歲,很不幸她被我拿來當作標本。當然電姬不是我的小姪女。沒有生養下一代的我,卻對他們充滿了好奇與疑問,有助我寫此書時拉回現實面,不至亂跑到烏何有之鄉回不來。《猛暑》看似未來與過去兩條軸線,但我念茲在茲的是這些年還在進行式的許多事,我的核心想法仍是這一個,拉開了距離,我是否因此得以冷靜下來,看到比較不一樣的景像?

Q 《猛暑》主要採用「我」為第一人稱視角,然這個「我」卻彷彿神通廣大,站在制高點俯瞰「我島」與整個時代。這是一個有趣的寫法,這裡的「我」是有限,卻又是無限的。正因為如此,我會特別注意您的轉場方是。例如寫到「我」不在場的家族敘事,就會用「如是我聞」去拉引過去的記憶。不知您是如何決定採用這樣的視角?

A 如你敏銳觀察到的,剛開始寫時我本想用全知觀點,試寫之後放棄,還是覺得用「我」敘述最順。這裡的「我」,某些篇章或段落是隱藏的全知觀點。這是不得不的取巧。選擇視角的時候,一定會有取捨,第一關仍得說服自己。我不希望困在人稱的限制裡頭,能夠自由自在是最高原則。

小路 ╱攝影

被討厭的勇氣

Q 王德威在序文中,點出了此作的「犬儒」精神。古希臘時期,所謂犬儒指的是那些生活極其簡樸,彷彿野狗那樣,生活在野外和街頭的人。他們沒有任何的資源,只維持最基本的生存條件,因此不會被權勢收編,可以講些不討喜的話。不知您會怎麼看待「犬儒」的意義?

A 我寫的時候,並不會以犬儒自居。沒有那個意識。我還滿討厭Cynicism,那與「虛無」大概是一對難兄難弟。古希臘時,最初的犬儒形象是野狗、流浪漢那樣的邊緣人,我一無所有,因此可以什麼都不怕,天皇老子來了,喂,別擋著我的陽光。與其說犬儒,我更覺得既然要寫,就要有「被討厭的勇氣」,不能只想著迎合討好,那去寫心靈雞湯就好了。《猛暑》裡我不時惡謔地嘲諷,一句話,文責自負。

Q 您常寫到都市和鄉野故事,會不會擔心「自我重複」的問題?寫作者要如何克服?

A 寫多了必然會重複,少寫也不可能就不重複。這是寫作者的阿奇里斯腳踝,我也沒有藥方。我只能說我還有一點幸運,我的祖母及母親娘家都是大家族,十歲前我活在小鄉鎮,熟知上兩代兩邊大家族,即使現在還時不時有故事進到我耳朵。因此,我的「火藥庫」會大一點。作為寫作者,我們害怕重複,好怕變成了木乃伊。我也想知道為什麼?難怪寫作的人喜歡旅行,最立即有效經驗值擴充?

Q 在這本新作中,您展示了以往較少見的幽默諧謔;某些諷刺話語,也讓人讀來莞爾。

A 真的嗎?我總覺得自己是個很無趣的人。你會覺得諧趣,真是最好的讚美。事實是這些年來,我常感覺到一種厭煩。最明顯的例子,每到投票時,就要掙扎猶豫,到底要不要去投下所謂神聖的一票?我不是任何一邊的基本教義派,有時會很羨慕那些死忠教徒,能夠全心全意的擁護。活在這裡,我不可能離開,也從不打算離開。我獨身,也是個獨居者,我還不願認為過去一定美好,並且理所當然沈溺其中。有時會好想(妄想?)時間能夠撥快,搶先看到十年或二十年後,那時,會有一個完全不同的局面?一個美麗新世界?我承認,這本小說就是與若干年來長期的挫敗、沮喪感有關。到某一個夠老的年紀,藉著寫小說回頭看,距離帶來了很大的好處。時間久遠了,其中人事老殘了,但記憶還在,那麼鮮明,更容易看清楚很多事情。另一方面,我卻覺得自己來到一種放鬆、較有餘裕的狀態。所以你說的諧謔或者調侃、嘲笑,或許是在這樣的心態下,不意得來的效果。所以,寫小說拯救了我自己。

Q 為什麼小說最後,會安排一個吃人的奇情場景?

A 我真的不知道,自然而然就往那個方向寫去。是我內在潛藏的瘋狂、黑暗、暴力?我或許可以提供你一個線索:我很喜歡《鬥陣俱樂部》那部電影,整個的譫妄、狂想。有一幕是去醫美診所嗎,偷取抽出來的人體脂肪要做成肥皂去賣。翻牆時,一大袋脂肪勾破灑了出來。我看了大笑。是在那樣的大笑,我藉《猛暑》設想,二三十年後,台灣會變成怎樣的一個所在?虛構的癡人(吃人?)說夢,假作真時真亦假。我非常喜歡錢鍾書的兩句詩,「魂若真銷能幾剩,血難久熱固應寒」。王德威老師在序言中寫:「《猛暑》寫的是「明天過後」、什麽都不曾發生的故事。「我島」託管後一切蕭條,但島民照常穿衣吃飯。平庸是福。這是小確幸的最高境界了。」是啊,這樣的小確幸不是很好嗎?再引一次鍾曉陽寫的,「我不理人,人不理我,因此我甚自在。」不是嗎?天佑我島。

麥田出版/圖片提供

《猛暑》

麥田出版 林俊頴/著

誰曾懷疑過自己所處的世界將有崩壞之時?從《大暑》一路轉到《猛暑》,林俊頴創作的這三十年間,試圖扮演一位憂鬱敘事者,無法忘情似地冷眼旁觀周遭萬物。作者以最繁複華麗的文字描寫「我島人」的消長過程,促使我們思考台灣文學當代性的另一層面。「我們活在現在,我們又不活在現在。我們不與我們的時代同代。」整個世界不僅是某某人的夢,是時代恍若隔世的命運。

陳柏言

一九九一年生,高雄鳳山人。曾獲聯合報文學獎短篇小說組大獎。出版小說集《夕瀑雨》(木馬,2017)。

◆本文原刊載於《聯合文學》395期