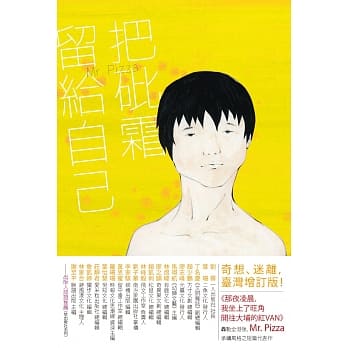

香港小說家Mr.Pizza以網路連載長篇《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》成名,後由陳果改編為電影,台灣讀者也不陌生。而《把砒霜留給自己》則收錄二十個短篇作品,能讓讀者更完整地看到他想像力的飛躍與故事的經營,以及他如何關注香港這座城市。在台港文化政治連動又重新密切起來的時刻,這部小說集的引入,也顯得別具意義。

就從Mr.Pizza的家鄉大埔出發吧。

大埔位於新界東北,在港鐵站點分布上近於邊郊,搭東鐵線可抵大埔墟,不是一般台灣遊客訪港的熱門景點。《紅VAN》之後,〈十九號列車出軌事件〉再度拿大埔當題材,敘事者在搭船途中睡著了,做了關於火車事故的夢,醒來以後仍未能甩脫夢境,火車內部裝潢、揹著嬰兒的男子、脫軌意外的剎那等等,均纖毫歷歷如同剛剛才發生的真實。後來,敘事者偶然於大埔墟的「香港鐵路博物館」的歷史車卡中,看見了夢中的火車,並連繫到一九三一年馬料水(今大學站舊名)火車出軌事件,甚至見到了生還者。小說裡提到,在香港島這邊的人看來,大埔「和深圳寶安、廣州沙面一樣,完全是個沒涉足過的蠻荒區域」,通過夢境與歷史,卻突出了這個「蠻荒區域」,然而,對於今時的都市人,歷史也與夢境無異罷?而同樣突顯舊區處境的,是〈豆花故事〉,破裂家庭的故事鑲嵌在舊區小店遭大資本集團擄掠逼退的社會現實中;這篇小說未有明確地點指涉,但那樣的困境在香港卻時常聽聞,爭議點不單單是開發與否,還包含了大資本如何剝除地方紋理,消滅個性與記憶。

另外,還有幾篇作品以香港的都市地景作為故事舞台,以狂想或癡想來襯出從緊湊都會節奏脫出的願望。〈地下情〉借用旺角地鐵站島式月台設計的特徵,建構了一段特殊日常體驗,不同車廂並行於鄰近車軌上,讓馬家強隔著兩重窗戶偶然看見夢中情人;經歷這段「奇遇」,馬家強向友人敘述時用上了「一見鍾情」一詞,卻遭到訕笑。「一見鍾情」是羅曼史橋段,令時光暫緩,細節突出,在香港這樣快速的都市裡,似乎不合時宜,這份不合時宜卻是小說鋪敘的核心。

書中有些篇章則展現出夢幻詩意。〈看雲的好日子〉從科技造雲此一技術發想,造雲的人,不就是「雲的管理員」嗎!以雲替人世間帶來遮蔽、帶來清涼、帶來潤澤,如同遙遠的守護者。這位管理員甚至逐漸摸索出方法來和雲交談,「可直到現在,我也不懂如何跟雲朵坦白,牠們其實是我一手製造出來的真相」。人造雲作為虛構的真相,實存的溫柔,多麼像文學,挲摩著情感的地理。

另一個同樣在高處展開的故事,則是〈窗外的散步者〉。強哥告訴阿龍,由於「香港太多高樓,大半天空都給擋著。久而久之,所有人都習慣了,走在街上,從不看天」,阿龍問,這難道意味著香港人缺乏遠景?Mr.Pizza的小說擅長說故事,未必立意往哲思方向發展,而是帶出了希區考克「後窗」(Rear Window)式的驚悚,一則高空竊賊的悲情羅曼史。但是,文學釋放訊息,引逗感覺,本來就不是單向單線;小說結尾,「街上,都是抬頭看天的人」,和阿龍的私人壯舉,總得放在香港高樓逼仄、少有人遠眺的都會環境裡,才顯得有意義。順帶一提:村上春樹《東京奇譚集》裡有篇小說〈日日移動的腎形石〉,也塑造了一個高空散步者,也寫出了都市裡的偶然與必然,不過,劇情和寫法完全不同,值得參差比較。

綜觀《把砒霜留給自己》,從抒情而神祕的〈麥景陶碉堡上的廣播〉,到重塑殺手電影中「性」與「死」關係的〈睡房暗殺者〉,暗諷刻意製造悲傷的創作只是矯情的〈花卉種植指南〉,暴露都會日常癲狂的〈節日倒數症候群〉、〈你所知道的便利店,她所不知道的世界末日〉等等,雖然不少作品都止步於故事的趣味性,人物心理或寓意的帶出稍嫌粗略,仍嘗試了多種題材與形式,顯現作者執行點子的能力。

我認為全書最大膽莫過於〈午睡共和國〉,這也是我最喜愛的一篇。人人奮發向上、不許片刻滯後的主流價值底下,午後總在辦公室呵欠、瞌睡的敘事者,像一枚鬆掉的螺絲,受上司責備,終於被炒;然而,呵欠雖無助於工作,卻有助於狂想,他竟預謀建立一個「午睡共和國」,「為這城市帶來黑暗中的一點改變」,而都會中不乏奇遇,他竟真遇到了擁有共同困擾、共同願望的同伴,決定佔領珍寶海鮮舫,開動這座建築,在公海上成立一個午睡合法的獨立國度。珍寶海鮮舫是香港與訪港遊客都知道的浮誇地景,佔領並想辦法開動這座久未行駛的船,從現實中割據一塊浮動空間,為了創造屬於自己的時間,這不正是──「借來的時空」──最常用來描述香港歷史與現實的一個詞彙?當「借來的時空」裡的居民們想伸張自己對它的深情,護衛它的價值,是否只能遭遇「刺眼的太陽」、「荷槍實彈的攻擊隊員」的包圍?是否僅僅只能是一場午夢?

文|楊佳嫻

臺灣高雄人。清大中文系助理教授,台北詩歌節策展人。著有詩集《屏息的文明》、《你的聲音充滿時間》、《少女維特》、《金烏》,散文集《海風野火花》、《雲和》、《瑪德蓮》、《小火山群》,另有論著與編著數種