2024年12月,臺文館推出「打字機也會唱歌:捷克現當代文學展」,介紹捷克20世紀代表性作家,包括伊凡.克里瑪(Ivan Klíma)、米蘭.昆德拉(Milan Kundera)、博胡米爾.赫拉巴爾(Bohumil Hrabal)、瓦茨拉夫.哈維爾(Václav Havel)等人,從國家歷史脈絡帶入捷克作家的書寫意志,同時對應臺灣相似的歷史命運。

策展團隊相談:與捷克文學的共鳴

擔任這次「捷克現當代文學展」前期籌畫的東吳大學中東歐研究中心主任鄭得興,以及展覽策辦人員臺文館展示組簡弘毅助理研究員,都從各自的經驗中發現,捷克看似距離臺灣遙遠,透過歷史與文學的共感卻能讓我們感到親近。

2000年,臺灣首次政黨輪替,臺灣人的自我認同概念大量被討論,而鄭得興剛好考上公費留學,他帶著問題意識到了捷克,讀捷克文學、捷克歷史,也親身造訪那些文學、歷史的發生地,從中思考文史之間的互動。

二戰後,捷克成為共產國家,歷經1968年布拉格之春,直到1989年絲絨革命才實現民主改革。在壓抑的共產時期,文學成為捷克人述說、傳承精神的媒介,昆德拉、赫拉巴爾、哈維爾等多位著名文學巨擘皆活躍於此時期。「捷克人的讀書風氣很普及,幾乎所有人的家裡都有藏書。共產時期沒有什麼娛樂,物質欲望沒這麼強,讀書變成很重要的精神糧食。」

其中,最讓他印象深刻的作家是赫拉巴爾,「他在奧匈帝國時期出生,在民主化時期過世,經歷了捷克當代各個歷史的階段,他的小說裡寫的都是日常生活,一般老百姓很有共鳴。直到現在,他的文學都還是捷克人的集體記憶。」

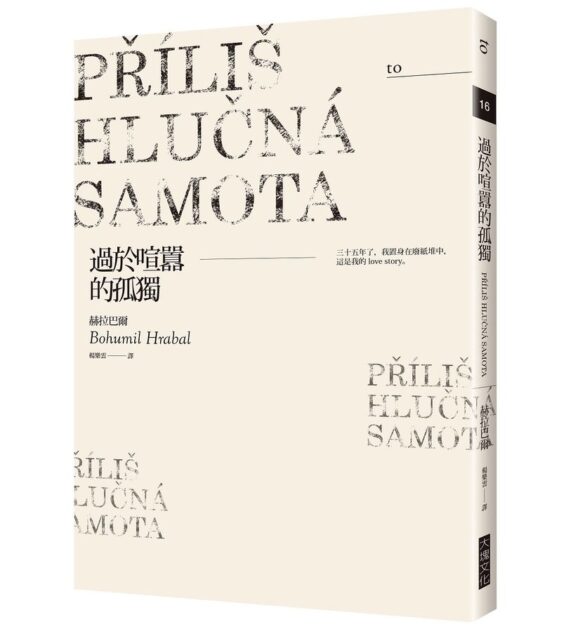

簡弘毅對捷克文學的記憶點同樣來自赫拉巴爾。他服役的時候讀了《過於喧囂的孤獨》,把個人軍旅生活對應上書裡主角漢嘉窩在地窖的自得其樂,找到跨越地域的共鳴,而在臺文所時期對於反共文學的研究,又使他逐步去拼湊這些看似個人生命經驗與國家歷史之間的關聯,「捷克的文學與歷史雖然和臺灣不太一樣,但基本結構是類似的,捷克作家寫作時,可能也面對自我審查,面對無法發表等心境。」

《過於喧囂的孤獨》(Příliš hlučná samota),大塊文化,2016。

開展以前的臺捷交流及籌畫

臺文館在成立初期,就開始和捷克文學界建立了密切來往,促成譯者駐村、文學外譯等計畫。近幾年頻繁交流下來,獲得許多收穫,包括捷克摩拉維亞圖書館(Moravská zemská knihovna)、捷克布拉格哈維爾圖書館(Knihovna Václava Havla)以及國家級的捷克文學館都與臺文館簽下了合作備忘錄;此外,捷克風車出版社(Vetrné mlýny)每年舉辦的中東歐著名文學活動「作家閱讀月」,2024年更是以臺灣作為第一個歐洲國家以外的主題國家。

這次的「捷克現當代文學展」不只把國外文學帶進臺灣,也希望拓展臺灣文學的國際能見度,因此早在好幾年前就已進入籌備期。展覽最初的概念是呼應卡夫卡逝世一百週年,以卡夫卡為主題作規劃。但其實卡夫卡處在灰色地帶,他雖然是布拉格人,卻是以德文寫作的猶太人,因此若將他的作品視為代表捷克國家的文學,會有爭議。大家幾經思考、討論之後,最終決定不過度聚焦於個人,讓展覽著重在更宏觀全面的文學介紹。

2019年開始,鄭得興與臺文館合作,展開策展前期的研究,以達成國際合作、同時建立雙方的信任與友好為目標,嘗試與多個捷克場館、學校聯繫,舉辦介紹臺灣文學的交流活動,但受到疫情干擾,直至2022年首次在文化部「風潮計畫」的經費支持下,團隊才眞正到捷克實地展出,並在過程中,受到帕拉斯基大學漢學系教授吳大偉(David Uher)、馬薩里克大學中文系助理教授呂維倫、查理大學漢學系教授羅然(Olga Lomová)等人的協助,「我們做了幾個易拉展那種大卷軸,到捷克學校、單位舉辦幾場小型講座,反應都還不錯。」

2023年,臺文館進一步再獲文化部「風潮計畫」的支持,讓前往捷克第一線交流的次數能夠大幅增加。整個過程中並非沒有挫折,尤其臺捷連線的活動,常因為分隔兩地,有時差、連線斷訊,因此產生流程協調上的種種問題;另一方面,團隊當初與布拉格相關單位洽談時並不順利,於是便轉而到其他城市尋求嘗試,「這就像國外有什麼展覽來到臺灣,也不一定只會辦在臺北。」最終他們順利於布拉格、布爾諾、歐洛慕奇、帕爾杜比采等城市舉辦了多達6場次的「臺灣文學主題特展」,成為臺灣文學跨出去的一大步。

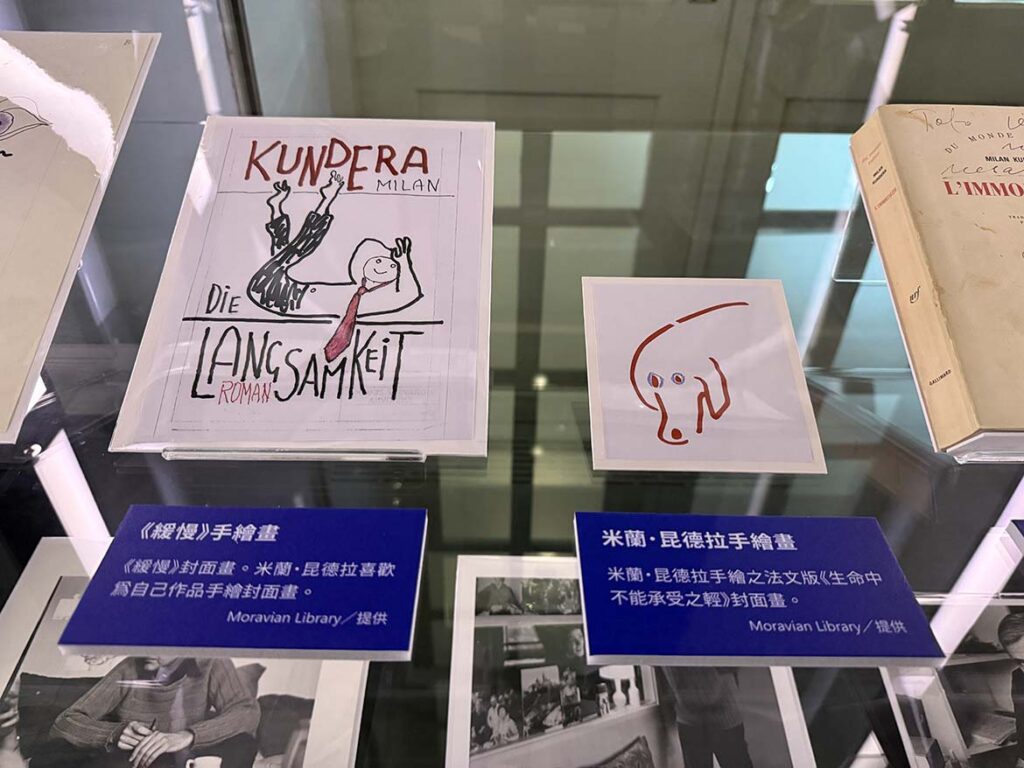

此外,團隊到摩拉維亞圖書館進行交流時,館方正好收到十幾箱米蘭.昆德拉的晚期物件,鄭得興分享:「現在已經成立了一個米蘭.昆德拉特藏室,但我們去的那時候,物件都還沒整理完。」大家當時有幸先目睹一些珍貴的藏品,也牽起這次捷克現當代文學展的展品商借契機,讓整個過程順利許多。簡弘毅解釋:「捷克對於國家重要文化資產相當保護,如果沒有交流基礎,許多物件應該都是沒辦法出借的。」

2023年在文化部風潮計畫的支持下,「奔向自由:臺灣文學特展」順利在捷克國家文學館展出。(左起)鄭得興、詩人鴻鴻、捷克國家文學館長斐瑞斯利本(Zdenek Freisleben)、駐捷克代表柯良叡、捷克漢學家羅然(Olga Lomová)、麋鹿出版社創辦人湯瑪士.瑞杰可(Tomáš Řízek)在展區合照。

臺文館在「打字機也會唱歌:捷克現當代文學展」中展出米蘭.昆德拉的書封手繪畫(左),以及2020年獲得卡夫卡文學獎的獎座、證書(右)。

從歷史經驗到文學的連結

2024年12月5日開展的捷克現當代文學展主題名稱為「打字機也會唱歌」,一部分原因正是出自本次展品――赫拉巴爾的打字機;另一方面,也是藴含在壓抑年代,打字機作為一種反抗聲音的代表,「打字機是機械的聲音,但把它變成優美的音符,是一種轉化過程,這個概念跟文學一樣,當時的苦澀記憶,透過打字機流傳出去,有點像地下刊物,是很重要的精神載體,也是反抗威權的象徵物件。」

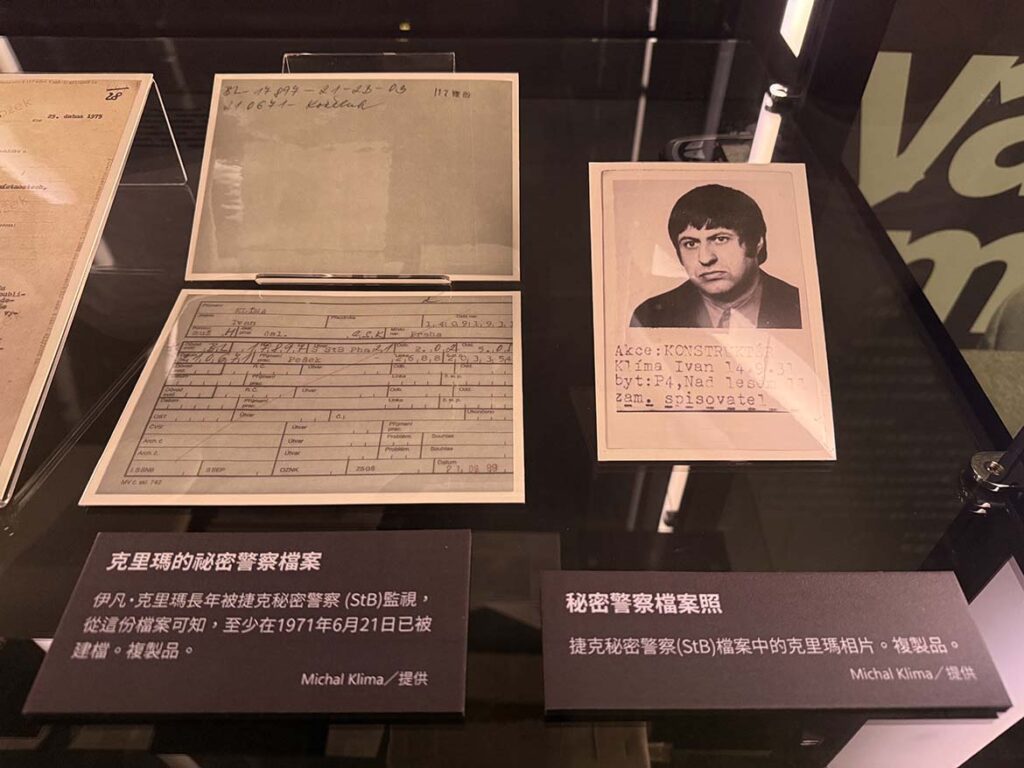

本次展覽將以克里瑪、昆德拉、赫拉巴爾、哈維爾四位作家為主,再帶到其他捷克作家,並且以1968年的布拉格之春作為重要時間線,「1968年之後,許多捷克作家走入地下,要不就是展開流亡。」

展區主要分成四大部分,第一展區「誰是捷克人?」介紹捷克國家歷史與民族認同;第二展區 「表面 『乾淨』,地下喧騰」介紹布拉格之春失敗後,轉往地下繼續寫作的作家,其中最知名的便是赫拉巴爾與克里瑪;第三展區「流亡,或投身政治」則是面臨革命失敗,選擇逃亡或投入政壇的作家,包括昆德拉、哈維爾;第四展區「嶄新的文學盛事」是1989年絲絨革命後,年輕作家開始大放異彩。最後,臺文館還特別展出捷克文學的臺灣譯本和臺灣文學的捷克文譯本,展現兩國的交流成果,也在某種國家歷史的共感之下,連結臺灣讀者與捷克文學之間的思考。

除了豐富的展覽內容之外,展覽周邊活動還包括週末電影沙龍、映後座談,以及繪本說故事、繪畫工作坊等親子推廣活動,讓文學體驗能夠向下扎根,低年齡層的小朋友即使對歷史、文學等複雜議題還沒那麼了解,也可以透過浪漫好聽的異國童話,打開認識捷克文學的窗口。

對策展團隊來說,與捷克合作這次文學展的經驗相當難得,正因為相似的歷史經驗,才能夠有這麼深度的連結。鄭得興分享自己在捷克留學的時期,印象最深刻的就是那些歷經共產到民主時期的中老年捷克人,他們每天都在說「To je život(這就是命)」,這些人從共產時期一路走來都已年過半百,所做的一切卻不是為了自己,而是為了下一代。

這正是《過於喧囂的孤獨》裡總是帶出的一種精神,而再看到臺灣威權時期的文學作品,同樣看得出大環境之下不得已的苦澀。

這幾年,臺文館積極與國際合作,且臺灣作家在國際上能見度越來越高,參與此次策展的鄭得興與簡弘毅,從累積的留學、閱讀及研究經驗中,感受到臺捷兩國文學交會時互放的光芒,也更確信臺灣文學的影響力。如同作家鄭淸文在《小國家大文學》中提到:國家是有領土的,但人們生活記憶的文化表現可以無遠弗屆,臺灣這麼小,但臺灣文學可以走到很遠、很多地方,就如同領土也不大的捷克。兩國的人們將能在這次展覽中,見證文學所呈現的生命力量。

「打字機也會唱歌:捷克現當代文學展」展場。

「打字機」象徵威權時代中的反抗聲音,赫拉巴爾的打字機也是這次特別借到的珍貴展品。

伊凡.克里瑪的祕密警察檔案。

展區中的書架上有許多臺灣文學和捷克文學的譯本供民眾現場翻閱。

採訪撰文|蘇曉凡

文字工作者。畢業於政大新聞所。喜歡故事、認識人和社會。曾任職於藝文雜誌、新聞媒體。

圖片提供|臺文館