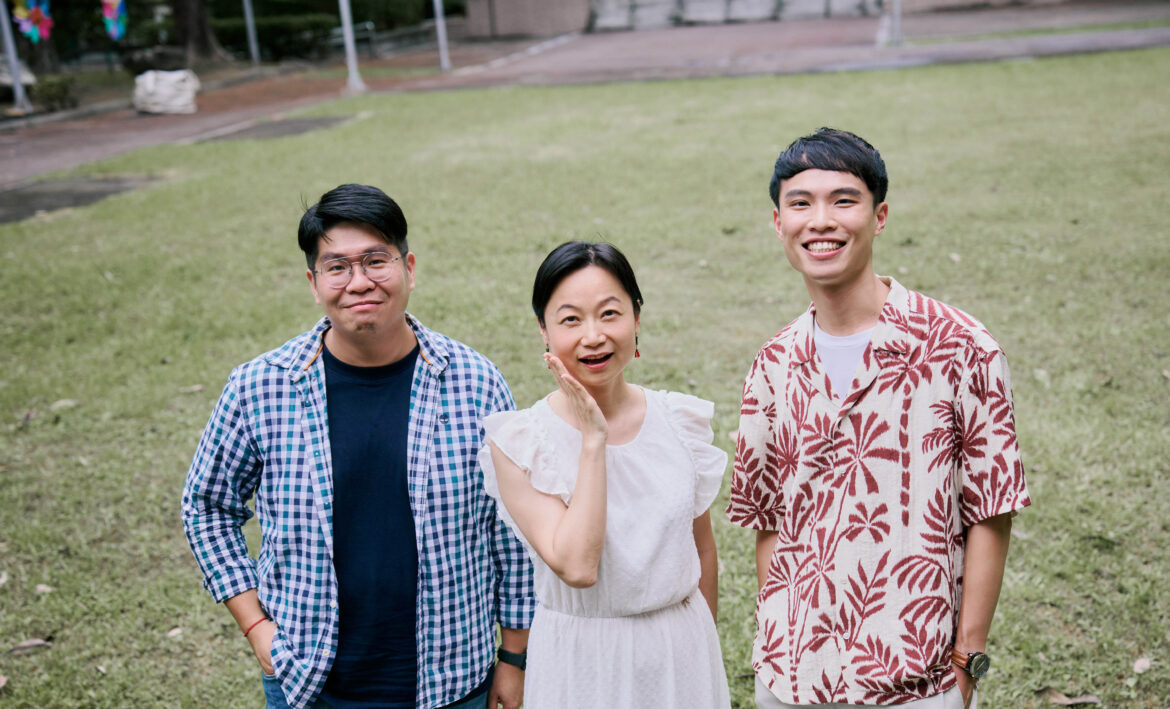

黃健綸

☑︎ 地理系國文老師

師大地理系、政大中文系國文教學碩士班畢業,師大教育系博士候選人,現為南湖高中國文科教師,東吳大學師培中心、政大運動學程兼任講師。曾帶領南湖高中國文科團隊,以「寫∞手:表達力的多元設計與實踐」獲得一〇七年教育部教學卓越獎金質獎,後續亦於一〇八年策劃「跨域寫∞手展演中心」,並辦理南湖文藝季,著有《綸的閱讀寫作教室》等。

張玲瑜

☑︎ 思辨推手

臺師大國研所碩士。曾任教永吉國中,目前為海山高中國文科教師。曾獲一〇二學年度教育部「全國推廣閱讀績優教師」,並出版《黑特國文課本研究院》,持續經營臉書粉專「Taco 老師・墨力全開」,定期爲高中國文老師舉辦思辨充電站,邀請不同領域的講師分享如何訓練思辨能力。

詹佳鑫

☑︎ 學霸作文

臺大中文系、臺大臺灣文學研究所畢業,現任教於國立新竹高中。多次榮獲全國文學獎新詩、散文首獎,受邀《天下雜誌》教育特刊人物專訪。著有詩集《無聲的催眠》、散文集《請問少年》;學測國文總複習《十五深耕》、《搶分祕笈》、《模模考》;閱讀測驗《現時動態》、《老師在線上》、《閱讀成長蛻變》;高分作文書《學霸作文1(高中篇)》、《學霸作文2(國中篇)》(即將出版)。

你認為網路對人類記憶力的影響是好是壞?如果戴上一台機器就能體驗虛擬的「幸福人生」,你會支持它上市嗎?這些看似辯論社題目的主題,其實都是學測作文的「知性題」——學測國寫自一〇七年改制,新增知性題,希望能訓練高中生的思辨能力,至今已實行七年。本篇對談邀請詹佳鑫、張玲瑜、黃健綸三位身在第一線教學現場的高中國文老師聊聊,分享自己如何應對知性題的出題風格調整寫作教學策略,並培養學生的思辨能力。

✎ 無限滑坡的國王的論證

Q 面對近年大考作文的變化(新增知性題),您認為有哪些值得特別關注的現象?

黃健綸(後簡稱綸) 我開始教書時,大考作文比較偏情意寫作。後來看到一〇五年的樣卷,我第一個反應是知性題的思維脈絡「很不文學」,反而和社會科的探究與實作類似。這幾年題型有「社會議題的評論」和「理解概念後的連結與闡釋」兩種趨勢;我是地理系畢業的,所以就從社會科學式的角度開了一門寫作的選修課,帶著學生訓練這些能力。

張玲瑜(後簡稱瑜) 這幾年知性題的題型比較穩定,核心概念有議題化的走向,著重「解決現實生活的問題」。知性題是從社會議題出發,所以學生對題目一定有初步了解,關鍵在於看到哪些變因,以及變因之間的關聯性;而情意題談的是人,必須去內觀、看到言外之意,中段的學生會覺得比較難掌握。我常會鼓勵他們,知性題是有跡可循、練得出來的,將來也比較實用。

詹佳鑫(後簡稱鑫) 近年知性題的趨勢希望學生關注社會、發表個人意見,比如今年的題目「擬社會互動」,不能只是二選一而必須正反並陳;情意題則偏向象徵的闡發,比如〈如果我有一座新冰箱〉、〈縫隙的聯想〉,所以我在教學時會選一個具體物件,讓學生練習聯想意象。

綸 我對這些變化趨勢都滿認同的,但我其實也有點擔心考題穩定下來之後的樣子。

瑜 我也擔心學生只把知性題需要的思辨能力用在考試,不會運用在生活當中。能夠在作文拿到高分的孩子,是不是真的具備素養?

Q 學生在練習作文的過程中,最常遇到的瓶頸、最缺乏的能力是什麼?

瑜 知性題非常需要清晰的邏輯思考、論證能力,但學生這塊滿弱的。我最常舉的例子是「你最喜歡的台灣小吃是什麼?為什麼?」,很多學生只會說「臭豆腐,因為臭豆腐很好吃」,沒辦法詳細描述「因為它外酥內軟」(鑫 他們會說超爆好吃!)。這樣的回答沒有因果關係的對應性,讓他們「好像在論述」卻「沒有論述」。

綸 學生的論證能力真的偏弱。為了支撐一個論點,可能需要三個理由,但學生的論證過程常以單一理由無限「滑坡」。假設問題是「學校是否該廢除制服?」,學生的神邏輯會是「制服材質不好↓我穿了心情很差↓會不想去上學↓影響到成績↓要廢除制服」,但這一大段東繞西繞,其實只有一個理由。

我後來讓他們每週讀「邏輯不通」的社論,邊讀邊抓錯——他們雖然自己寫不出來,但看得出別人文章的錯誤(笑)。高二下到高三上,我偶爾會發一些哲學、社科的普及文章,讓他們接觸地理學、人類學、社會學的觀點,認知到在思考議題時,其實有很多不同的切入角度。

鑫 對於情意題,學生們最大的瓶頸是「沒材料」。針對這個問題,我會請他們平常就要準備「個人材料包」,回想自己生命經驗中適合作文的素材,而不是一直寫陳樹菊或蘇東坡。除了推薦學生認識泛科學、報導者、法律白話文等知識型網站,我也會讓他們去大考中心的網站觀摩歷屆佳作。「國寫」是有明確測驗目標與評分標準的全國考試,我不希望這些孩子未來到了立法院只會丟雞蛋、砸椅子,而是可以好好表述;跟另一半談心事時,不會一直說道理,而能具備相互關懷的同理心。學習寫作就是練習表達,我希望孩子們都能學好此項技能,成為通情達理的知識人。

✎ 吵起來吧!

Q 您如何讓學生練習知性題所需的思辨能力?

鑫 我這幾年為新竹高中高二文組班設計整學期的「議題討論課」,要求學生自己去找有興趣的議題,包括文白之爭、代理孕母、高中收手機爭議等,並學習該如何引導同儕討論。前幾週除了會讓學生尋找議題,我也帶他們練習如何判讀正反方觀點、製作摘要,並引導他們設計一張導讀單,最後製作PPT,從第十一週開始輪流上台報告,在報告前一週要先跟我meeting(笑)。一堂課的時間分配是:每組報告三十分鐘、同學討論十分鐘、老師回饋十分鐘,最後統整放入「學習歷程檔案」。因為可以自由選擇有興趣的議題,學生通常準備得很起勁,課堂討論的氣氛也很熱烈。

綸 南湖高中比較沒有時間做整學期的練習,所以我都會出寒假作業,讓學生從下學期國文課本的白話文找議題,找出「相關背景」的文章和「評論」的文章,兩種都讀至少五篇、寫摘要。我會要求他們繳交手寫的紙本,所以就算使用AI,還是必須手抄一次、自己畫一次心智圖來重新思考這個議題。在課堂的思辨歷程之後,他們必須寫出兩篇文章——一篇是彙整整體材料,比較像知性題;一篇則希望他們換位思考,站在「議題裡的人」的角度去寫,比較像情意題。

瑜 對於知性寫作,我覺得老師和學生要一起成長。學測國寫剛改制的時候,不只是學生很焦慮,很多國文老師面對知性題也非常迷惘,認為自己其實「不太會論述」而感到心虛,所以我一方面跟著學生一起學,也定期舉辦給老師們參加的「思辨充電站」、「思辨教練養成班」,邀請大學教授、跨領域的講師來分享思辨教學或與老師切身相關的主題,打開人文社會科相關知識的廣度,建立老師自己辯證的習慣。

至於面對教學,我會對學生提問,或要求他們分組互相提問:上〈一桿稱仔〉的時候,我問他們「在極權統治中追求個人正義」是不是絕對徒勞無功?如果不是,有什麼意義?沉默與不合作算不算是一種反抗?或是討論生活中的議題,例如學校該不該開放熱食、外賣?讓他們發表對於自由的觀點。學生其實很喜歡辯論,畢竟人都有批判的本能,會想說服和自己意見不同的人,老師只要抓到爭點,他們就會自己分成兩邊吵起來(大笑)。他們辯論時,我會在旁邊適時提問、拉回主題,這也讓我發現老師在AI時代依然不可取代,我可以提供很好的舞台,同時避免學生各說各話。

✎ 從考場到生活

Q 您如何看待「公式化寫作」在寫作教學中的角色?

鑫 我在教大考寫作的時候,內心其實很掙扎,必須清楚告訴學生現在教的是「要搶分的升學作文」,而不是文學創作。很多第一線的國文老師都會被誤解在扼殺學生的創作自由,但現在學生的語文能力真的比以前低落,面對考試型、升學型的作文,要從最基本的標點、造句開始教。

我去年出版的《學霸作文》就有很多招式和口訣,分成知性題十招、情意題十招,讓讀者可以一次專注在一個微型訓練上。例如情意題需要練習感官摹寫,像玲瑜老師剛剛說的,很多學生描述味覺真的只會說「超好吃」,其實很空洞;知性題則整理論點、論證和論據的分類和使用,如何選擇立場以及條分縷析背後的理由。每一招最後都附上小練習,指令明確,所以也不難批改,我一個月會讓自己帶的高一、高二寫兩次微型學習單,高三再練習寫整篇作文,效果非常好。

綸 我個人其實滿害怕學生上完國文課後,只會用公式寫作文⋯⋯對於知性題,我覺得將「閱讀」公式化沒問題,可以讓程度不是那麼好的學生讀懂文本;而我在帶學生寫情意題時,一開始也會提供他們大方向的寫作公式,但高二下開始我會讓他們「用感覺」的——有些課程教學生如何考試,有些則會試著讓學生好好享受、感受一篇文學作品。

兩位剛剛都談到怎麼讓學生練習論證能力。我一直在思考,如何在有限的課堂時間,直接在教課本範文時,就帶學生練習知性寫作。目前國文課本選文大多偏向抒情,但我們又期待學生寫出很有邏輯的知性文章,其實非常矛盾。如果要教學生如何論證,我會挑〈諫逐客書〉、〈勸和論〉,試著從文章中找論證公式。

瑜 要熟練議題思辨和表達觀點的技巧,套框架是很必要的環節。〈縱囚論〉、〈教戰守策〉和〈勸學〉這三篇古文雖然被刪掉,但我認為同學們可以熟讀這些文章,從模仿開始。不過,框架穩固不一定就有說服力,〈勸和論〉的架構看起來沒問題,但說服力稍感不足,它讓我們知道:除了套框架,還要不斷檢視「主張」和「理由」之間因果關係。

鑫 〈教戰守策〉其實滿能呼應現在台灣的情境,可以再拿來參考。

Q 如果只能給考生一個最實用的建議,您會說什麼?

瑜 不管你的目標科系採不採計國文,知性寫作的訓練都非常實用,希望你好好跟著國文老師學習。這些訓練可以讓你快速地掌握議題,並在理性分析後形成、表達自己的觀點,保持批判性閱讀的習慣。

鑫 我給A、B、C三個等第的考生不同建議。A是需要看清題目,不要離題,理解「考點」,注意題型和引導說明文字;B則是要多舉例,文句不要口語化;C的學生則是要對準題目勇敢回答、寫多一點,梳理好段落,可以參考《學霸作文》的口訣或架構來練習。

綸 讓自己永遠保有閱讀、提問、轉換觀點思考、形成論述的習慣。不是只有考試、寫作文如此,生活上的一切都要這樣。

採訪撰文|林宇軒

一九九九年生,臺師大社教系與國文系畢業,臺大臺文所與北藝大文跨所就讀。著有詩集《泥盆紀》與《心術》、訪談集《詩藝的復興:千禧世代詩人對話》,曾主持Podcast節目《房藝厝詩》。

攝影|林昶志

場地協力|海山高中圖書館