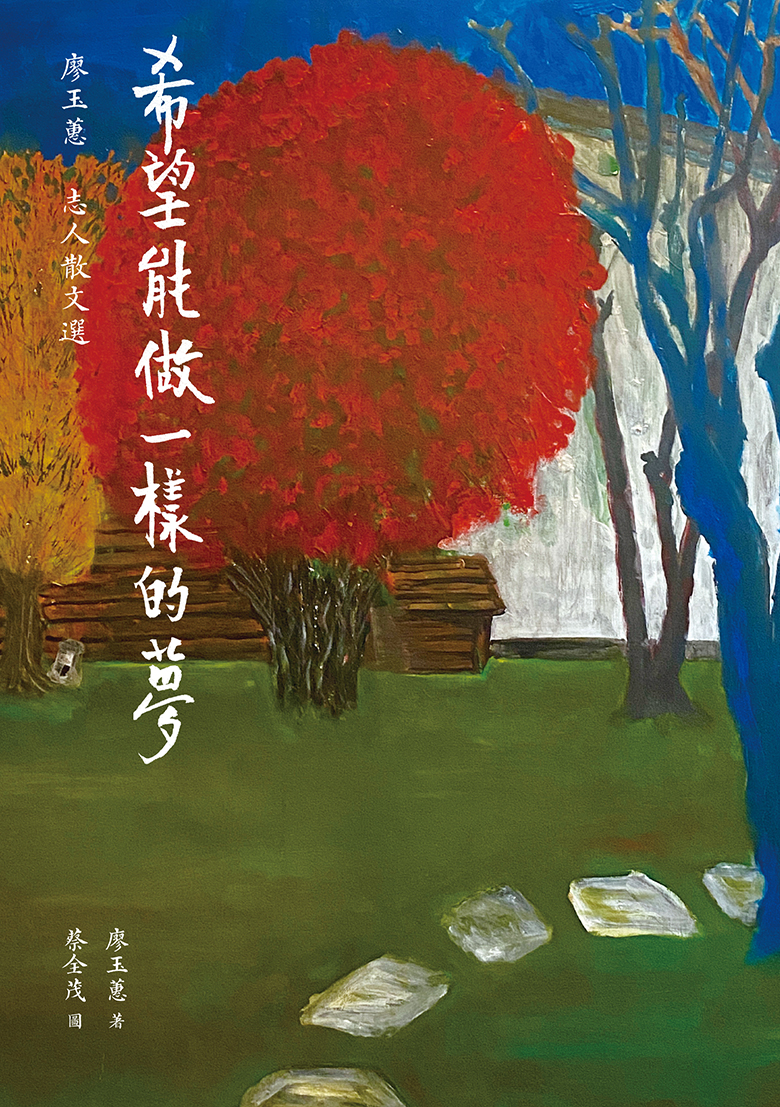

寫人為難,新書封面,或許透露玉蕙老師一再輕騎過關的原因——溫柔到底,又以自嘲輕輕揭過:「原有兩款設計,其一是先生畫的潭子家,但所有閨密卻都選另一款較溫柔的。為了安內,我仍堅持用先生的畫,結果丈夫很開心,我也很快樂——我一向主張自私自利,意思是以稍許讓利換取更多利益。」

《希望能做一樣的夢:廖玉蕙志人散文選》

九歌出版(2025.07)

上溯史傳體和魏晉六朝志人體傳統,加之長年對人物觀察的興味,本書是繼二〇〇二年《廖玉蕙精選集》後推出的自選代表作。書分五輯,由父母、家人、手足、師生至友朋、鄰人,親疏遠近層次推展,有哀痛,有幽默,寫出時光與人際的千姿百態。

Q 新書是精心自選的代表作品輯,請分享如何選編、整體架構,及選擇「志人」的原因。

A 本來想選一本自選集。向陽每次見我,總提醒我該出自選集了,想想有道理。但幾十年來定量出版,作品實在太多,我跟出版社爭取:「厚一點,賣不出去沒關係!」不過賣不出去對我而言是沒關係,對出版社來說可不行,這樣想未免就太自私了(笑)。出版社說如果難取捨,乾脆來分類。我很直覺要先出一本敘述人物的散文集,主要談和親人及朋友的愛恨糾葛。經營YouTube後,從觀眾的回饋也發現大家還是對「親情」比較有感,尤其談到家庭矛盾,每個人的家庭都有那麼點事兒,談母親謝世、兒子遠遊的〈遠方〉那集,閱聽率就暴漲到十萬多,顯見人們都有些窺探欲。先出志人之後,續出詠物、寫事、極短篇的散文選,我是有這樣的企圖。

這本書我先自己編,連封面都構思好了,提供先生的畫、我寫的字給出版社。編選時,把所有印象裡自己比較有感動的、花心思寫的,收錄在一起,發現大概符合儒家說的「己立立人,己達達人」,從自身開始往外延伸,分為父母、手足、師友、外人等,看似隨興,卻又彷彿井然有序。

Q 志人書寫,最難的是什麼?家人又朝夕相處,書寫後曾收過怎樣的回饋?

A 最難就是拿捏人際的尺寸——到底要寫到多裸露?裸露的結果,會不會產生什麼問題?

比如寫小哥,他聽說了,叫我拿報紙出來,唸給他聽。我邊唸邊窺看他,讀完,他說:「妳寫得很對,我就是這樣的人。」嫂子也在一旁敲邊鼓說:「你小哥花樣多,你若想繼續寫,我可以再提供素材給妳。」我忐忑的心情才放下,續寫下一篇時,尺度就立刻放大許多,畢竟江湖人有江湖的豁達豪放。

但寫我母親就不同了,楊茂秀教授曾跟她說:「廖媽媽,您女兒把您寫得真好。」我媽居然直接回:「那都亂寫的,不要相信。」我後來質問她,她說:「像我這麼溫柔的人,把我寫得這樣兇。」全家哈哈大笑。我因此就知道最好別在報紙上寫她,就挑她比較看不到的文學雜誌寫(笑)。但書中〈第五十四頁〉我也提到,媽媽後來不抱怨,不是因為沒有看到,而是她忍耐了,知道寫作是我最上心的事業,她願意為女兒的前途忍耐。這麼跋扈的人,只能在書裡不滿意的地方畫線,從年輕時畫很直的線,到後來變成發抖的歪曲線條——我就想起小時候,她拿鞭子打手無寸鐵的我,但她老的時候,我也用文字鞭斥她,其實很殘酷。

Q 手足情誼千絲萬縷,懷念三姊的〈人生城門守得太深〉,在她逝世四年後才寫就,請問其間的掙扎?

A 三姊過世的消息在我旅行到西班牙機場轉機時收到,想到曾經的美好和後來的許多事,很久沒辦法下手寫。文章登出來時,最在乎是她兒女的感覺,她兒子是第一個在我轉貼的FB上按讚的,我看了,才放下心;她女兒原先不以為然,覺得阿姨有些殘忍,後來也漸漸釋懷。所以寫東西還是有糾結的,可也不知道自己是怎麼一回事,還一直寫,遏抑不住地。

事實上,人生也不是非黑即白,我寫人,都希望圓滿一點,能夠為複雜的人性找到理由或可能的原因,讓大家知道這人即使「狡怪」(káu-kuài),也都有她的苦衷,內心有不為人知的遺憾,而不是一味呈現其古怪之處。寫作對我最大的幫助,就是讓我一直維持觀看世界、看見不同的人並追根究柢人生艱難的習慣。

Q 老師個性十分在意他人的感覺,但關於書寫,卻很勇敢。會否曾因顧忌/或者不顧忌,而在發表後有所遺憾?

A 我根本上是個豎仔(sū-á),從來不敢罵學生,因為看到學生尷尬的臉,我會比他更尷尬。對家人或其他人際,也十分畏縮。媽媽從小教我要識相、看別人臉色,因此就過度了。

然而寫作者有很奇妙的心情,忍不住書寫。但我會「化妝」,在文章內整容,或者略掉名字。寫還是寫,但會為人想方設法找到一個理由。我的寫作,其實就是為生活找到一個說法,讓自己和別人都過得去。

寫作至今還沒有什麼大遺憾,想寫的都會寫進去。如果要說,一生大概只有一篇文章,寫完約十年,至今還沒出手投稿。因為心裡有過不去的坎,一直無法同理心看待,怕淪於報復,何況當事人仍在,且身體微恙,我實不忍公諸於世。

Q 寫至親似乎以悼亡哀感為主調,後段分輯則逐漸明亮,至〈有什麼新進展?Rosa?〉喜笑作結。這樣親疏分別的情緒,是必然還是選擇,又有怎樣不同的呈現?

A 家族書寫當然也寫過快樂的,但快樂的文章,情感大多比較薄弱吧。記憶深刻的,通常是在家庭問題中尋求解決並克服難關或寫出內心的掙扎。那種經歷比較讓人費心,所以也就比較有感。

到後面部分,因為一般不會跟外人有較深刻的連結,也不至於到痛、悟的層次,情緒自然比較歡快。比如〈有什麼新進展?Rosa?〉寫作之初,承認動機是有點嘲諷,寫一位好強同學煞費苦心,只為求個傑出校友的榮銜過程,自覺幸虧我不是那種菁英分子,著力名利。後來寫著、寫著,想起有次在路口,看到台中公車上掛著我大大的照片看板,上面寫「猜猜我是誰」(註:二〇一五年台中文學季活動),當下想:「若我媽、我爸在多好。」愛吹牛的老爸一定四處叫人去看車子,說我女兒多厲害。我就想她或許也是同樣心情,希望成全父親「光耀門楣」的期待,以她為榮。

那篇文章分上下集刊出,上篇刊出後,有個同學讀書會群組群情譁然,意思彷彿是「玉蕙好狠哪」,他們就密切注意下篇。下篇淡化好強而代之以希冀「無愧所生」,圓了回來,閱讀者看到才鬆了一口氣,說玉蕙果然還是溫柔敦厚。但我這「讓父親以她為榮」的豁然開朗,其實一開始是沒有的。所以,寫作的動機往往會在中途轉彎,而有不同的呈現。但群組裡仍有人說︰「雖然如此,我還是覺得她不應該寫。」我回覆謝謝那位稱讚我的,明白其中苦心,回應另一位說如果我不是作家,有些事也不會寫出來給大家知道——畢竟寫作,就是某種坦露。

Q 寫師生、友輩或鄰人,除了較輕鬆外,好像也顯現老師的性格,或反映社會狀態。請問書中有哪些特別的選文?

A 我從小就有抗議的精神,如尤薩《給青年小說家的信》中提到對於社會的焦慮,是寫作的起始,反抗的精神是應該被鼓勵的。之前也曾寫過八〇年代白色恐怖及幼時發現在家事分工上男女不平等的記憶,本來也想選,但我堅持選了篇題目很硬的〈敢於質疑批判——恩師潘重規教授教會我的事〉,因我在潘老師的課堂上,聽他講:「若要讓既得利益者釋出手中的利益或權力,沒有用非常的手段是萬萬行不通的。」那時我才了然反抗運動中,那些人爬上桌、敲打國大代表的車窗,原來就是這麼一回事。

在這之前,我會覺得傳統的人倫教育被這種衝撞的暴力擊得碎紛紛,枉費我們在學校對學生的諄諄教誨。但老師這一講,突然有一種光,讓我重新觀看這個世界,也把小時候經歷的事件統整起來,明白社會要推動公平正義,有時需要以激烈的手段反映。

Q 四十年來,有什麼是您散文書寫的變與不變?

A 剛開始有篇寫媽媽的〈最大的驕傲〉,當年,我曾在電話裡唸給姊姊聽,兩人都哭了,我卻覺得是篇失敗的作品——是怎樣濫情,才會把兩人都惹哭,沒有節制,後來甚至曾經不想收入書裡。最近回頭看,覺得也還好。年少時比較天真,覺得那篇文章很情緒化,現在老了,知道那是人之常情,那年齡就應該寫那樣的東西。

早年寫作比較輕鬆,現在顧忌比較多,自覺不要那麼囂張,也多一點用心,以前寫完就結束了,現在寫完會想一想,發出去會怎樣。也不會改,但會想能怎樣呈現更委婉。

Q 現今散文題材多元,老師怎麼看待家族/親情書寫的價值和可能?

A 時代解嚴,不再為生者諱、為死者隱。其實家庭是最複雜、難搞的,以往仍希望為家人維持某種人設;現在親情書寫或家族書寫開放、坦露,較諸以往的粉飾太平,願意撕開假面,更為淋漓盡致,往往格外真實動人。

採訪撰文|吳緯婷

宜蘭人,師大國文系,倫敦大學Goldsmiths學院藝術行政與文化政策碩士。曾獲林榮三文學獎、優秀青年詩人獎、金車現代詩獎、教育部文藝創作獎等。著有詩集《白T》、《一次性人生》,散文集《行路女子:記每個將永恆的瞬間》、《三十女子微物誌》。

攝影|小路