國家人權博物館(以下簡稱「人權館」)以白色恐怖時期之臺灣警備總司令部軍法處及國防部軍法局軍事法庭與看守所場址作為基地,對於遺址及增修建建築之間的權衡,博物館肩負的歷史記憶保存及遺址保護的責任,成為現階段面臨的重大課題。前面的問題意識不斷地提出後,我們希望藉由國際交流,參照與人權館有相同經歷的館所,汲取經驗作為學習的方案,進而發現更多可能性。

2023及2024年,人權館分別至美國、捷克及波蘭實地走訪,並與當地友館深入交流,共拜訪12處人權相關場館與數十處歷史遺址,其中以猶太人及納粹大屠殺相關場址與博物館居多,包含:猶太遺址博物館(Museum of Jewish Heritage)、美國猶太浩劫紀念館(United States Holocaust Memorial Museum)、特雷津集中營紀念遺址(Terezin Memorial)、波蘭國立奧許維茲-比克瑙集中營博物館(Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial)、奧許維茲基金會(Auschwitz-Birkenau Foudation)、波蘭猶太人歷史博物館(Polin Museum of the History of Polish Jews)等。本文回顧近兩年與該些場館交流之所思所得,從中探討及回應人權館對於未來的期盼與展望。

奧許維茲集中營-二號營比克瑙大門及鐵軌遺址

現地遺址的「真實性」具有更強大的說服力

2024年10月27日、29日,我們分別來到兩處納粹大屠殺集中營及滅絕營遺址──特雷津集中營(小堡壘蓋世太保警察監獄、猶太人隔都)及奧許維茲集中營,前者位於捷克布拉格近郊,二戰期間,作為猶太人被送去奧許維茲前的中轉營,並發展成猶太人隔都(Ghetto),1939年至1945年間,約有超過7萬8,000名捷克猶太人被運送至特雷津,最終成為納粹大屠殺的受難者;後者,奧許維茲集中營位於波蘭克拉科夫,是世界現存規模最大、保存最完整的二戰納粹集中營遺址,至少有110萬名猶太人在奧許維茲集中營及比克瑙滅絕營遭受屠殺並焚燒,兩處大型遺址皆被完整地保存下來,持續作為人類歷史中,曾發生如此大規模種族滅絕的深刻見證與警醒。

在走訪的過程中,我們發現兩處遺址整體保存方式皆採取保留遺址原樣貌,場址中並無進行過多美化或重建,整體營區的保存非常注重「真實性」(Authenticity),保留原建築樣貌及空間氛圍是營區的優先考量,比如小堡壘蓋世太保警察監獄的內部歷史場景復原趨於簡潔,無過多的展示手法或裝置;奧許維茲集中營的常設展則以巨幅的歷史照片及遺留下來的大量「罪證」(如被送至集中營的猶太人的皮箱、鞋子、眼鏡、生活器皿等),直觀的呈現當時猶太人的受難慘況及納粹的殘忍,目的是呈現這場浩劫不只是發生在猶太人之間,更是關乎全人類,警示著歷史悲劇應不再重蹈覆轍。

奧許維茲集中營-一號營區展示許多納粹從猶太人身上搜括的鞋子

奧許維茲集中營-一號營區展示許多納粹從猶太人身上搜括的皮箱

此外,奧許維茲集中營建物仍保留當初集中營解放時的內部格局,房舍內的樓梯自二戰至今,經過多年踩踏已變形凹陷,有些特殊區域(如「懲罰牢房」)會禁止拍照,以表達對罹難者的哀悼之意;營區的砂石地面已破損凹凸不平,博物館仍保持原樣並無修建或重鋪路面,亦是為了讓參觀者接近原有的營區樣貌,以提供更加「真實」的參訪體驗,這也是現地遺址博物館的獨特性及重要性所在。

在與奧許維茲-比克瑙集中營博物館導覽部門主管Tomasz Michaldo交流時,得知館方有意更新常設展,人權館正進行典藏及展示大樓修增建工程,並同時規畫常設展內容,目前博物館界正探討引入使用數位科技相關課題,遂於10月31日拜訪奧許維茲基金會➊時,同時詢問基金會執行長Wojciech Soczewica對於奧許維茲常設展後續是否引入科技手法提供其想法。

Wojciech認為,常設展應維持遺址歷史空間的「真實性」,避免導入過多科技手法,如曾使用觸控螢幕在集中營裡的各國展館,並未得到正面反饋,訪客表示更想看到和感受的是真實樣貌的集中營遺址,而此意見也提醒人權館在引入數位科技運用的同時,應同步考量對於現存遺址的干擾,在保有真實及提供更優質的參訪體驗之間尋求平衡。

沉浸式展覽,有效引導觀眾從「旁觀者」過渡到「體驗者」

展覽規畫方面,波蘭猶太人歷史博物館的常設展為值得參考的案例,該館是一座佇立在波蘭猶太區原址中心的新建場館,於2013年正式開放。常設展「波蘭猶太人一千年的歷史」(1000 Years of the History of Polish Jews)講述波蘭猶太人橫跨千年的歷史文化,採用大量的歷史場景搭配展品的手法,透過視覺感官拉近參訪者與千年歷史的距離,使整體參訪體驗更具有沉浸感,比如重現格沃茲傑茲猶太會堂祈禱臺、18世紀猶太市集、小酒館、居家擺設、猶太禮拜會堂,以及二戰前猶太人出入的咖啡廳及學校等場景;在進入「大屠殺Holocaust(1939–1945)」展區前,館方搭建了一條幽暗的二戰時期波蘭市區街道,參訪者就像穿越到真實的歷史場景,光線由明漸暗,提醒人們即將進入波蘭猶太人最黑暗的歷史篇章,透過光影及場景的轉換,體會不同時期波蘭猶太人的生活經歷,完成從「旁觀者」過渡到「體驗者」的共感連結。

波蘭猶太人歷史博物館搭建了一條幽暗的二戰時期波蘭市區街道,提醒人們即將進入波蘭猶太人最黑暗的歷史篇章

除了著重在提供沉浸式場景的展示設計,完善的語音導覽服務,是引領參訪者身歷其境的重要橋梁,訪客可自行自入口大廳服務臺租借語導機,選擇合適的語言探索博物館常設展,語音導覽除提供語音解說,亦透過螢幕顯示正在介紹的展件,指引參訪者行進路線、所需參訪時間及提供休息(如廁所)空間位置;各展廳的行進路徑上,館方也以「地貼」指引參觀方向。此外,經測試語音導覽機發現,即使參訪者未依照路線行進,透過靈敏的定位及感應器,語導機仍可配合參觀者移動路徑自動切換解說內容,透過語導機螢幕選單獲得幫助與路線指引,使整體參訪體驗非常舒適和便利。另值得一提的是,每個展廳皆設有搭配場景設計的座椅,並於展區設置摺疊椅領取及回收處,參訪者可自行取用,於探索展覽時坐著休息或靜心聆聽語音解說,營造友善便利的參訪環境。

波蘭猶太人歷史博物館訪客大廳服務臺租用語音導覽機,提供10種語言

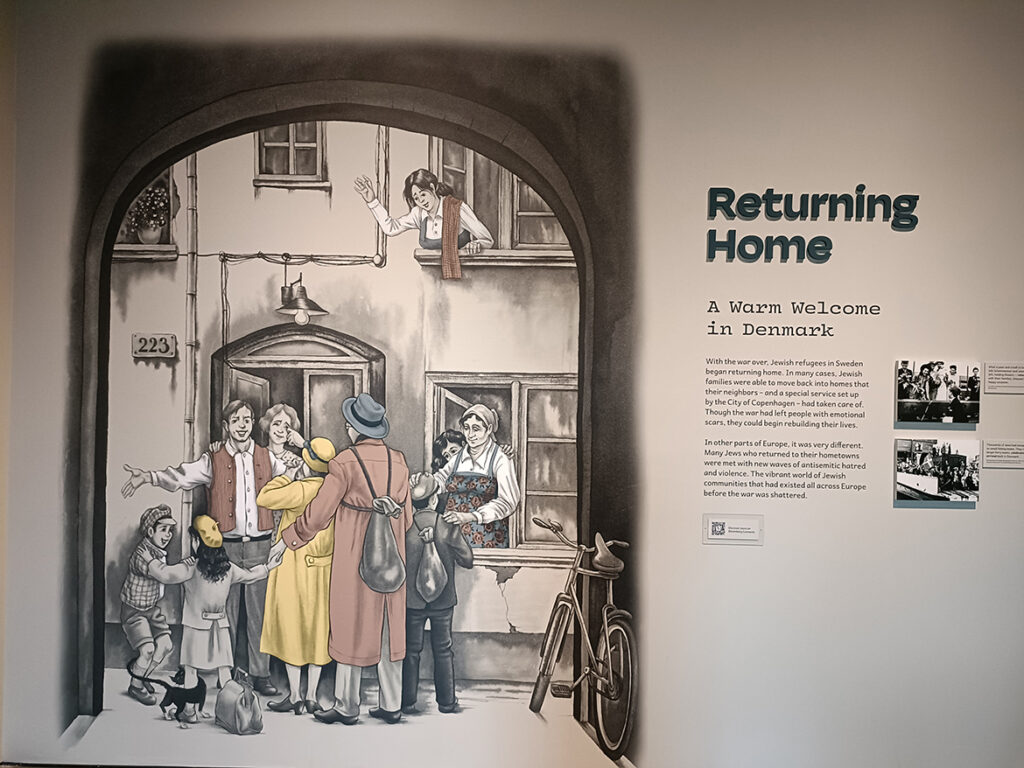

另一座位於美國紐約的猶太遺址博物館則結合多媒體及故事文本,創造引人入勝的觀展旅程。館內於2023年開幕的特展「行動的勇氣:丹麥救援」(Courage to Act:Rescue in Denmark),是博物館首次為9歲及以上的參觀者策畫的展覽,展示手法大量採用插畫及淺顯易懂的文字論述,參觀者就像親身進入一本巨型的故事繪本,以深入淺出的方式講述大屠殺期間儘管面臨巨大風險,丹麥各年齡層的民眾依然團結起來,齊心拯救丹麥猶太人的非凡故事。

該展與多次獲獎為博物館提供展覽多媒體設計的公司Local Projects合作,將故事文本透過年輕演員的投影形象,宛如現場對話一般與觀眾交流互動,例如:透過劇情安排,觀眾成為幫助藏在鄰居家的猶太少女寄信的角色,將觀眾從「旁觀者(Audience)」轉化為「參與者(Participant)」,進而產生同情或共情的參訪體驗。現場共有3位猶太青年(包含1位孩童)角色,他們的故事參考多位真實的猶太青年經歷融合而成,代表著當時大多數丹麥猶太人的情境縮影,而選擇年輕人的視角也符合展覽目標受眾(Target Audience)為9歲及以上的參訪者。

美國紐約猶太遺址博物館「行動的勇氣:丹麥救援」採用大量插畫,參觀者就像進入一本巨型故事繪本

在展覽現場,觀眾亦可透過手機或平板掃描QR Code觀看展覽幕後製作花絮,聆聽年輕演員如何演繹當時在丹麥等待救援的猶太青年及孩童的心聲與經歷,並觀看參與展覽設計的插畫家繪製插圖的過程,以及參與救援經歷者的口述影像等,觀眾不僅能在展場探索整個救援故事,離開博物館後亦可持續透過手機了解更多幕後故事和獲取延伸資訊。

博物館運用「說故事」(Storytelling)的展覽手法在當代博物館的理論及實踐上已趨於成熟,博物館展覽已不僅是平面的文本論述,而是經過轉譯及詮釋,帶領觀者探索及創造獨特的參訪體驗,隨著科技多媒體的發展與應用,也讓展覽故事結合多媒體的表現手法產生更多可能性和親近性。此案例也為人權館提供更多展示方法的想像,尤其在呈現較為沉重的歷史事件,除了展示真實的物件、史料及證言,多媒體及故事文本的結合更能提供平易近人的參訪經驗,也為初次或缺乏白色恐怖歷史知識的參訪者,提供一塊了解這段歷史的敲門磚。人權館在規畫常設展,期盼向觀眾呈現長達38年的白色恐怖時期,我們也同樣在思考如何透過引人入勝的展示手法,提供不同年齡層及來自各國的訪客,認識臺灣的白色恐怖歷史和民主進程,波蘭猶太人歷史博物館及美國猶太遺址博物館或可為人權館及更多博物館界提供發想與借鏡。

便利及可親近性高的導覽服務,提供優質的參訪體驗

訪客服務為當代博物館不可或缺的功能,其中導覽解說更是訪客參訪並認識博物館的重要媒介。經觀察奧許維茲-比克瑙集中營博物館的參訪情況,來客數量絡繹不絕,直到下午4點(10月為歐洲冬令時間,開放時間為上午7點半至下午5點)依然有許多訪客在入口處排隊入場。依據該館2023年鑑指出,在COVID-19疫情前,2019年參訪人數高達230萬人,疫情期間(2020-2021)平均每年約53萬人,自2022年疫情趨緩,各國逐漸開放國門後,參觀人數穩步回升,2022年參訪人數達118萬人,2023年上升至167萬人➋。

下午4點依然有許多訪客在奧許維茲集中營入口處排隊入場

博物館為服務如此大體量的訪客人數,多以預約團體導覽方式進行,並提供多項導覽行程供選擇,套裝行程皆包含門票及一名「導覽教育員」(Guide-educator),參訪行程一般為3.5小時,也有提供深度參訪行程為6小時(可1日或分2日進行);此外,如訪客時間緊迫,亦可參加臨近休館前的短程導覽約2.5小時。館方導覽部門主管Tomasz表示,唯有經過博物館培訓及認證的導覽教育員,能在集中營遺址內進行導覽解說,現已有超過300位認證的導覽教育員,提供多種語言服務,包含:波蘭語、捷克語、荷蘭語、英語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語等,共21種語言。

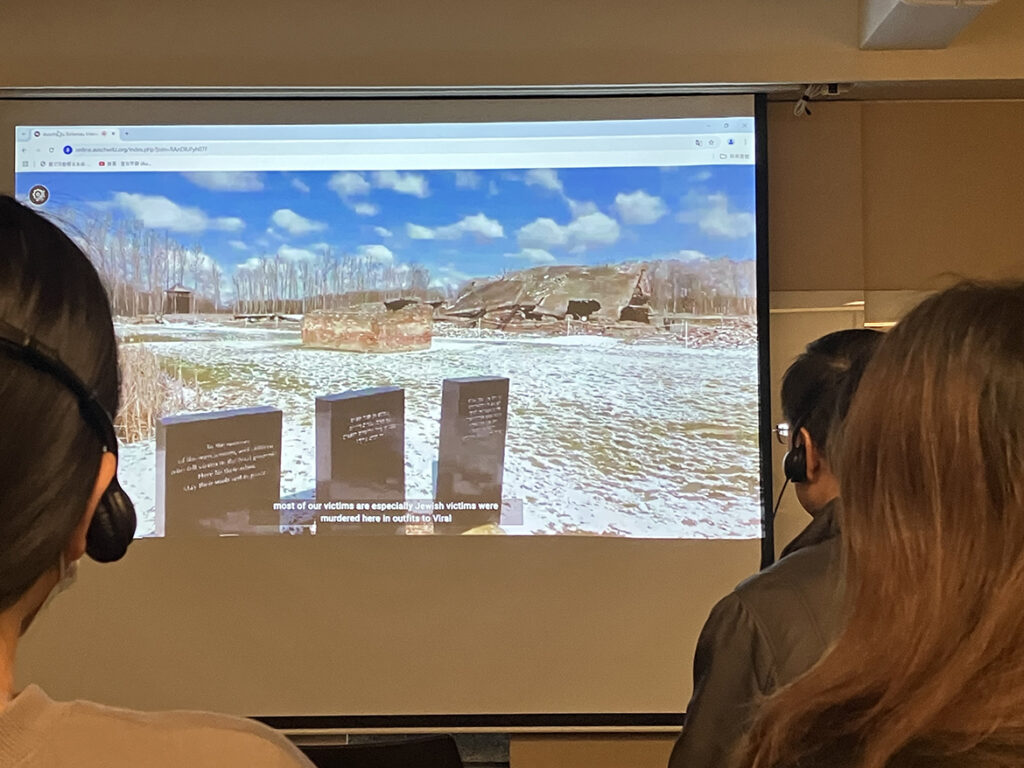

此外,博物館與奧許維茲基金會投入資金進行教育推廣計畫——“Auschwitz in Front of Your Eyes”,為無法親臨遺址的訪客或團體提供線上直播導覽(Online Live Guided Tour),全程約兩小時。在通過超過60組團體線上測試後,現已投入博物館導覽服務使用(提供7種語言:波蘭語、英語、德語、法語、義大利語及西班牙語)。導覽過程會搭配影像資料、檔案照片、文件和倖存者的證詞,豐富解說內容,透過線上平臺,亦可與導覽教育員進行互動與提問。人權館參訪人員於回國後,經與奧許維茲基金會及博物館洽談,於白色恐怖景美紀念園區進行線上直播導覽體驗,經與導覽教育員交流,得知線上導覽內容特意規畫與現地參訪有所不同,目的是希望在提供線上導覽的同時,也能保有現地參訪的獨特性與差異性。

2025年3月17日人權館於白色恐怖景美紀念園區進行奧許維茲集中營線上直播導覽體驗

從以上案例發現,針對不同需求及因應大量的訪客數,博物館提供多樣化的導覽服務,包含:多元的行程時間規畫、多種語言現地團體導覽,以及開發線上直播導覽等,便利及親近性高的導覽服務,參訪者可依其需求選擇,獲得優質的參訪體驗。

困難遺產與當下的連結及反思,使公眾歷史記憶不「斷代」

經走訪多處納粹大屠殺相關之紀念遺址與場館,類型包含:現地保存遺址型場址(如特雷津集中營、奧許維茲-比克瑙集中營),於歷史事件原址新建場館(如波蘭猶太人歷史博物館),以及於非事件發生地興建的博物館(如美國猶太遺址博物館),從保存活化及展示規畫角度來看,現地遺址型館所更傾向保留原遺址樣貌及歷史氛圍,降低美化或改建,避免破壞遺址的紀念氛圍;另一方面,新建或改建之歷史博物館,其展示手法則大量運用歷史場景復原或多媒體手法,搭配豐富的展件、圖像及影音資料等方式,消弭參訪者與過往歷史事件之距離,透過媒介(展示)的詮釋與再現,為訪客建構「身歷其境」之感。整體來說,無論是何種類型的博物館或紀念場址,皆重視其歷史的正確性、資料的豐富性、遺址的真實性,以及參訪(包含導覽解說)的可親近性。

然而需要注意的是,儘管保留真實性為許多現地型遺址博物館傾向的共同 「準則」,但活化及推廣仍是進行保存工作的目的之一,原遺址場域的「被入侵」(如開放參觀、導覽解說、展示、修復等人為因素),無法避免會對遺址造成一定程度的樣貌改變,在「復原重建」或「維持原樣」之間,如何平衡取捨才是「最佳解決方案」,也是目前人權館在進行館舍新增建及「安康接待室」修復開放時,必須思考的問題,以持續向世人呈現接近真實的歷史原貌,在保存過去與連結當下之間,找到平衡點,為過去與當下搭建對話連結,進而引起公眾反思歷史的自覺性,讓公眾歷史記憶建構不「斷代」。

註釋

① 奧許維茲基金會由奧許維茲集中營的倖存者瓦迪斯瓦夫,巴托謝夫斯基(Władysław Bartoszewski)於2009年創建,旨在籌集和管理外界捐款基金,所有捐款經費用於保存活化奧許維茲-比克瑙集中營遺址,以及用於相關之研究推廣計畫。臺灣是第一個與奧許維茲-比克瑙集中營博物館合作的東亞國家。2020年我國駐波蘭代表處代表政府與基金會簽署合作備忘錄,贊助該博物館虛擬實境計畫150萬波蘭幣(約1,200萬新臺幣),並成為該博物館第一個來自亞洲之捐贈國家。

② Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial 2023,p.23

文.圖|簡尚柔

國家人權博物館展示教育組聘用助理編審。