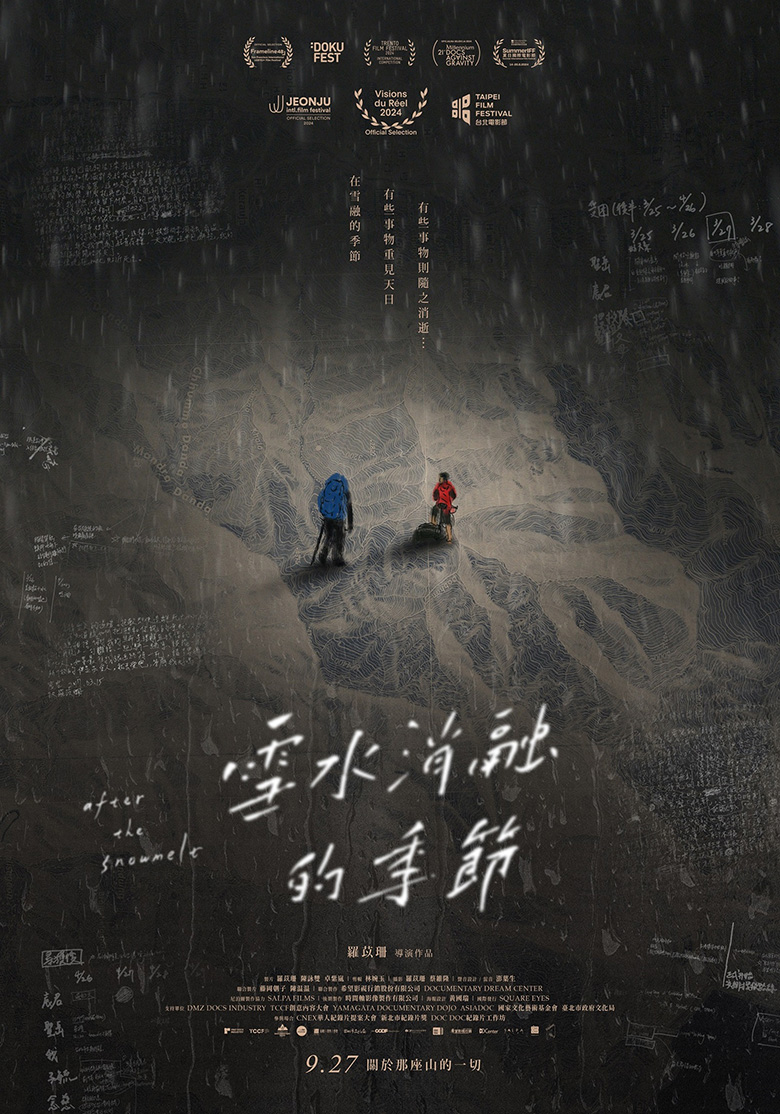

「先與創傷和解,才能拉開一段說故事的距離。」——從文集《我所告訴你關於那座山的一切》到紀錄片《雪水消融的季節》羅苡珊專訪

previous post

2017 年,羅苡珊的摯友劉宸君與梁聖岳在尼泊爾健行,遭遇風雪受困岩洞。四十七天後救援抵達,聖岳奇蹟獲救,宸君卻已在三天前離世。摯友的驟逝,使羅苡珊開啟了兩條並行的創作路徑:一條是以宸君遺稿彙編而成的書《我所告訴你關於那座山的一切》,一條是透過影像追索的紀錄片《雪水消融的季節》。兩部作品在時間上交疊推進,相互牽引。

無論是文字編輯,還是影像剪輯,在英文中都被稱為editor,其核心皆在於取捨與編排。羅苡珊表示,兩部作品都涉及「詮釋他人生命的風險」,面對的壓力是相似的。編書時,他將自我退居其次,把書定位為新作家的第一本文集,而非作為遺稿出版的哀悼之作。「我對整本書的敘事想像,更像是一幅旅行地圖。」讀者擁有高度自主權,可以從任意段落開始閱讀,也能隨時放下書本。相較之下,電影受限於影院的時空條件,片長主宰了觀影節奏,因此更注重敘事流暢。如何將情感一氣呵成地堆疊至結尾,是影像創作中必須考量的關鍵。

2019年,《我所告訴你關於那座山的一切》出版,聖岳退出拍攝計畫,《雪水消融的季節》的創作路徑產生了重大變化。

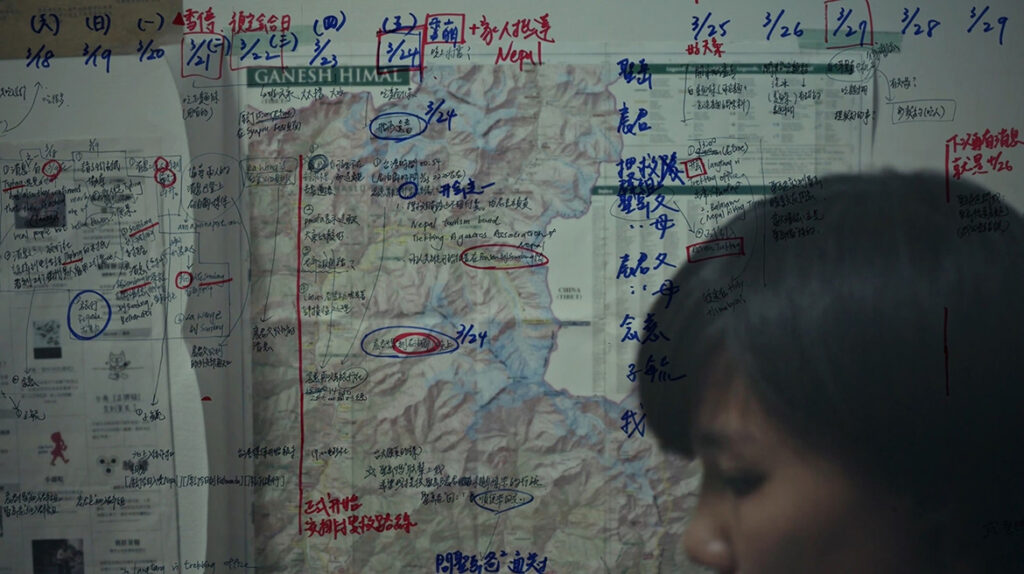

羅苡珊分享,最初拍攝的內容主要記錄自己與聖岳的日常生活,包括上山、談論宸君,也說好要一起回到尼泊爾。然而隨著時間推移,兩人關係的改變使這個約定難以落實。羅苡珊也曾考慮以書寫回應宸君,「但如果只是寫作的話,我不確定自己有沒有勇氣到那個洞穴。」最終,他選擇以紀錄片的形式完成作品。與寫作不同,拍攝需要具體的影像素材,走進山去經歷與感受自身的變化,才能誠實地面對摯友的死亡。

「我從他的遺書裡面看到非常乾淨的文字,那個對我來說是非常衝擊的。」談及遠赴尼泊爾拍攝的動機,羅苡珊說,宸君在痛苦之中卻能以極其純粹的語言描寫山,這一點深深打動了他。宸君讓他理解創作是一種實踐勝於最終文本上的雕刻,是人需要親自到現場去辯證、與他者產生連結,不去預設最終作品的過程。

實際到尼泊爾拍攝時,羅苡珊不斷處理的難題是:「如何呈現山的樣貌?除了壯闊的地景,影像還能捕捉什麼?」他進一步思考人與山的關係,人們可以逼近山岳、將情感投射其上,卻始終得不到回應。「它其實帶來一種徒勞感,可是這個徒勞並不是沒有意義的。」思索之間,攝影機轉向雪地裡前行的腳步。羅苡珊決定將自身行動納入山景,他形容這是一種「更接近存在狀態」的表達。

影片末段,羅苡珊走進洞穴,讀著宸君最後反覆翻閱的《沙郡年紀》。「我想知道他(宸君)到底經驗了什麼,為什麼可以寫出這麼乾淨的文字,山到底有沒有帶給他安慰,可是我到現場之後發現這些答案不可能找得到。」或許唯有經歷生死邊界,在身體與精神的極限下,才有可能觸及宸君的狀態。

私電影要跨越個人邊界,引發同理並不容易。特別是面對「哀悼」這個巨大的題目,創作時若只是毫無保留地誠實,大眾反而難以承受。羅苡珊認為,要先與自身創傷和解,先對自己講故事,才能拉開一段「說故事的距離」。這樣的距離,不僅是對創作者的保護,也讓痛苦得以轉化為他人能產生共鳴的經驗,同時成為容納觀眾的空間。從而讓一部極為個人的作品,也能在眾人心中迴盪。

本文由台灣國際女性影展授權提供

採訪|葉虹、林詩濱、周妙芊

撰文|林詩濱、葉虹

圖片提供|台灣國際女性影展