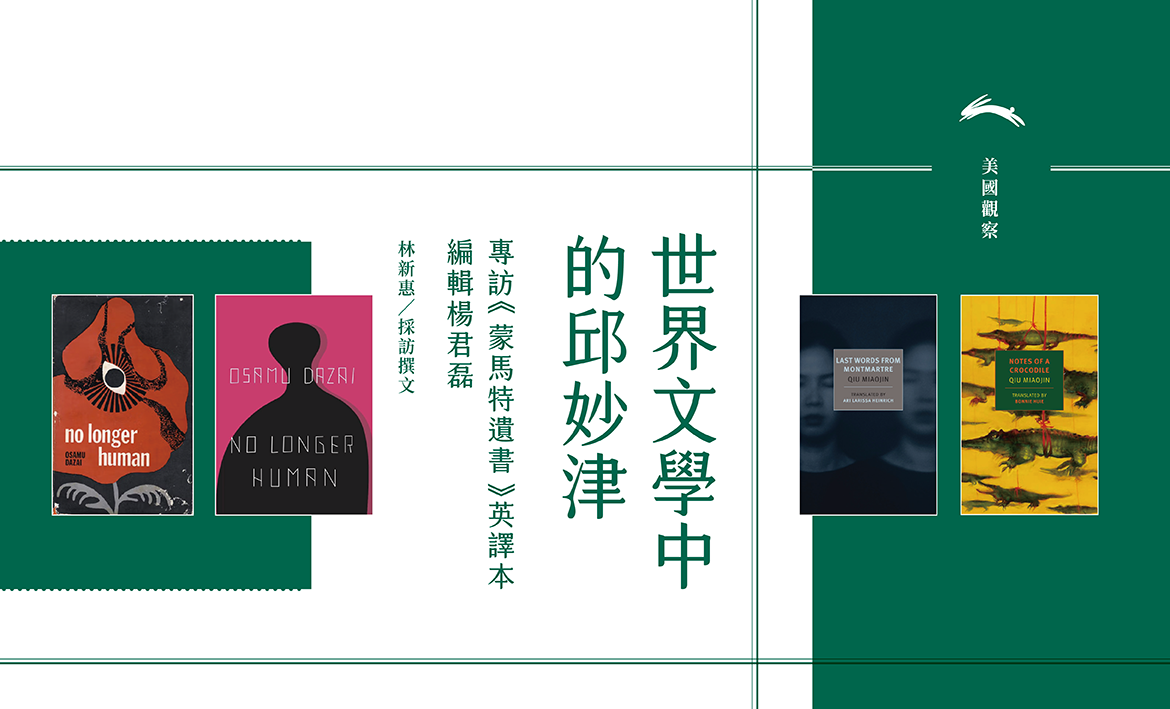

許多台灣讀者也許都知道《蒙馬特遺書》和《鱷魚手記》早已有英文譯本,但不見得留意過美國的出版社與編輯,如何決定小說的翻譯、出版及市場定位。目前任職於紐約書評出版社的編輯楊君磊,正是小說英譯版的幕後推手。在本篇專訪中,我們邀請楊君磊從接觸邱妙津的契機談起,分享小說的出版歷程,以及他在美國書市對於翻譯文學的觀察。

楊君磊

台裔美籍詩人、譯者和編輯。《鱷魚手記》與《蒙馬特遺書》英文版編輯。自兩千年開始任職於新導向出版社,現為該社特約編輯,並在二〇一三年加入紐約書評出版社的團隊,協助開創詩集書系。著有詩集Line and Light、Vanishing-Line、An Aquarium,並以Hey, Marfa榮獲西南圖書獎。譯有劉曉波的《六四祭詩》、蘇軾的《東坡詞》,並主編古典漢詩選集Rhythm 226。

飄洋過海的遺書與鱷魚

Q 想先請你分享接觸邱妙津作品的契機。按照出版年來說,邱妙津在台灣是先出版《鱷魚手記》,而後才是《蒙馬特遺書》。為什麼紐約書評出版社是先出版《蒙馬特遺書》而後《鱷魚手記》?

A 邱妙津的作品是我在紐約書評出版社(New York Review Books,下簡稱NYRB)頭幾年接觸到的書。最開始是由書籍經紀人王久安介紹給我的,她一直是把中文作品介紹到美國出版業的重要橋樑。有一次見面,久安給我《蒙馬特遺書》的翻譯初稿,跟我說我會有興趣。那是我第一次接觸到邱妙津,也因此認識了《蒙馬特遺書》的譯者韓瑞(Ari Heinrich)。我讀了初稿非常感動,立刻展開和韓瑞的合作。在這個過程中,另一位譯者許博理向我自薦她翻譯的《鱷魚手記》,所以我在《蒙馬特遺書》出版不久後才跟許博理合作出版《鱷魚手記》。也是因為這樣,我們是先在二〇一四年出版《蒙馬特遺書》,後於二〇一七年出版《鱷魚手記》。

Q 你雖然是編輯,但也是譯者。你怎麼看待跟兩位譯者的合作?翻譯的過程中有無遇到任何翻譯的、跨文化的困難?

A Ari的譯稿非常漂亮。他對細節非常講究。我覺得中文翻譯到英文很困難的地方在於中文有許多語言的曖昧性,像是時態或是人稱;但Ari都處理得很好。和Ari合作《蒙馬特遺書》的過程非常動人——在這本書之前,Ari使用的名字是Larissa,但出書時,他用的名字是Ari。透過翻譯《蒙馬特遺書》,我感覺Ari也經歷了一個自我轉變的歷程。你可以感覺到《蒙馬特遺書》不只是一個翻譯的案子,而是一個和譯者深入對話的過程。身為編輯,能夠和譯者一起經歷這些,讓做這本書不只是工作,也是非常個人、和文學作品的緊密對話。

Q 在決定翻譯出版邱妙津時有考慮到市場和行銷的問題嗎?英語世界讀者如何閱讀、理解邱妙津的作品?

A 我任職的兩間出版社,無論是新導向出版社(New Directions Publishing)或NYRB,在出版時雖然會考慮銷售問題,但不像其他大出版集團只以市場性為核心考量。我們比較在意要出的書是否能夠帶給美國書市不一樣的觀點?是否符合我們對於文學的審美標準?是不是好看的文學書?《蒙馬特遺書》出版後收到來自文學圈內非常正面的評價,也陸續在重量級的書評刊物、書評平台中被知名評論家點評。這些都很不容易。但是,老實說,美國書市並沒有因為《蒙馬特遺書》和《鱷魚手記》就掀起一波台灣熱潮、或是台灣酷兒文學熱潮,這背後有很複雜的原因。

但身為出版人,我們不會只用短時間的銷售量或「是否帶起潮流」來看待每一本書。一本書出版之後,它的旅程很長,一個時期的銷售量並不足以作為一本書是否受歡迎的絕對標準。舉例來說,邱妙津的偶像太宰治,他的《人間失格》早在一九七三年就在新導向出版。但長期以來銷售量都平平,不算賣不好,但也沒什麼起色。然而後來日本動畫大量引介至世界各地,而以太宰治為角色的動漫《文豪野犬》也帶動大家對這位作家及其作品的好奇,再加上社群媒體的推波助瀾,最後讓《人間失格》在COVID−19時期銷量大增。

《蒙馬特遺書》也經歷了相似的旅程:剛出版時不算賣得特別好,但隨著社群媒體的傳播,近年來逐漸被肯認是酷兒社群中不可或缺的聲音。某種程度來說,《蒙馬特遺書》稍稍早於時代了。相較而言,《鱷魚手記》的市場反應似乎比《蒙馬特遺書》熱絡一些。一方面是《蒙馬特遺書》的內容本來就比較沉重黑暗,相較之下《鱷魚手記》是一個故事明確的成長小說,也有詼諧有趣的鱷魚角色。另外,時間點也是關鍵——在製作《蒙馬特遺書》時,台灣文學、邱妙津等相關資訊還不太多,但隨著《蒙馬特遺書》的出版,相關資料逐漸被介紹到美國後,在出版《鱷魚手記》時,就能更好定位,讀者也較有一個文化脈絡可以接受這本書。

「經典」發現中

Q 邱妙津作品屬於的書系「NYRB經典書系」致力於出版世界各地的經典作品,包含虛構和非虛構作品,該書系背後的選書邏輯是?

A 我所任職的兩間出版社,對於文學的觀念似乎在一開始就包羅萬象。新導向出版社創立於一九三六年,並在創立之初就將「文學」的範疇設定為「世界文學」。NYRB經典書系(NYRB Classics)在一九九九年創立,創辦人是詩人兼作家法蘭克(Edwin Frank)。當時他與其他創辦人都來自美國的在版圖書目錄公司(Books in Print),提供美國最新市面出售或公開發行圖書之目錄,給書籍相關從業人員查詢參考。在目錄公司任職的目標即是將各式各樣的、不受限於地理或國籍分類的書介紹到美國書市。這兩個出版社的理念都和我個人的文學觀點一致:文學不受限於任何語言。無論是英語文學、其他語種的文學、翻譯文學,這些文學都共同構成了「文學」這個有機體,讓它不斷發生、不斷滋長。

所以像你剛問到我會不會因為讀了邱妙津,就接著去尋找其他台灣作家的作品?老實說我不會。因為我不是把邱妙津當成「台灣酷兒作家」在閱讀,而是當成「打動我的文學」——在文學這個領域裡,我不會特別去思考作者來自哪個國家,所以我是在讀哪個地方的文學,而是專注在作品本身,去看它的文學性。

回過頭來說,就是因為我個人、我所任職的兩間出版社,都不會特別去劃分「文學」的邊界,所以你會看到在NYRB經典書系之下,不分文類、地理區域、原初語言,任何只要是文學的作品,都會被涵納其中。在這樣的地方工作,我們不是抱著「要找到某種書」的心情在選書,而是在期待並享受「未曾預料的書」。比起帶有特定框架的挑選,我們在思考的是:在這麼大的世界中,還有哪些書是我們還沒看到的?這樣建構起來的NYRB經典書系,也重新定義了「經典」:經典未必是已經在文學場域中被長期典律化的(canonized)作品,而可以是任何還未被介紹、還未被發掘、還未被涵納進「文學」這個有機體之中的原石。在這個意義上,邱妙津的作品完全符合NYRB經典書系在尋找的價值。

Q 但是沒有建立任何標籤的書系,在行銷定位上不會遇到困難嗎?

A 這是個好問題。我得說這兩個出版社做的書,不是每本都賣得很好。我們能吸引到的讀者群都是非常小眾、非常特定的一批人,因此市場不大。但是,在COVID−19之後,各個城市都有越來越多的獨立書店,每年也有美國書商協會(ABA)舉辦活動聚集所有獨立書店、編輯、作家等。在美國,獨立書店不只賣書,而已慢慢成為一個能凝結社群的空間,並聚集起一群喜好和價值觀類似的人;對推書來說,也就更能找到這些書籍合適的受眾。有些書店還會有一區專給NYRB經典書系的陳列。還有,書封設計也是一個方法。NYRB經典書系的書封有一個固定的視覺版型,這樣一致的設計風格可以建立起品牌辨識度,在書店陳列上就能建立起自己的特色,進而吸引並凝聚讀者。

文學與文化並進

Q 美國書市對翻譯書的接受度如何?

A 過去十五年左右,美國對翻譯文學的接受度提高許多。我在讀研究所的時候,曾有一位紐約大學的英語系教授跟我說他從來不讀翻譯書;如今,那種覺得「翻譯不是好英文」的觀點已經慢慢改變。原先,翻譯書大多是大出版社的一小分支,但近年來有越來越多非營利出版社、獨立出版社致力於製作翻譯書;各地學校陸續設立的翻譯系所也培養了更多譯者;美國國家圖書獎更於二〇二四年增設「翻譯獎」。這些現象都說明了美國書市對於翻譯作品的高度興趣。

Q 楊双子的《臺灣漫遊錄》獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎後,有無影響美國書市對台灣文學的接受和認識?

A 我個人認為沒有。和去年掀起一波熱潮的韓國文學相比,我並未在美國感受到類似的台灣熱潮。翻譯文學的接受情況,往往不只與單一作品是否暢銷有關;在該作出版的時間點,有無相關的文化脈絡被引介至目的語言區,也是非常重要的關鍵——韓國文學的譯介是跟著K−POP、韓國影視等一併進到美國的。大眾被各式各樣的媒介引起對另一個文化或國家的好奇心,進而開始探索該地的文學。不過,台灣近年來在美國的確越來越常被討論,我自己覺得比起文學,電影可能是更大的推力,像是蔡明亮、侯孝賢的電影。所以無論如何,台灣文學在美國還是未來可期:美國書市非常歡迎翻譯書、已有一定數量的文學及電影作品介紹到美國。歡迎台灣的文學機構和作家

採訪撰文|林新惠

政治大學台灣文學研究所博士,二〇二二至二〇二三年加州大學洛杉磯分校訪問學人,二〇二五年十月起為澳洲國立大學(ANU)訪問學者。著有長篇科幻小說《零觸碰親密》(2023),短篇小說集《瑕疵人型》(2020),前者已出版義大利版、後者獲二〇二〇年台灣文學金典獎、蓓蕾獎。文學作品探討人與非人在科技時代下曖昧難分的關係。作品、訪談及評論散見各大媒體,並關注文學作品與科技人文、生態人文與醫療人文的交織。作品與聯繫:https://linktr.ee/hsinhuilin