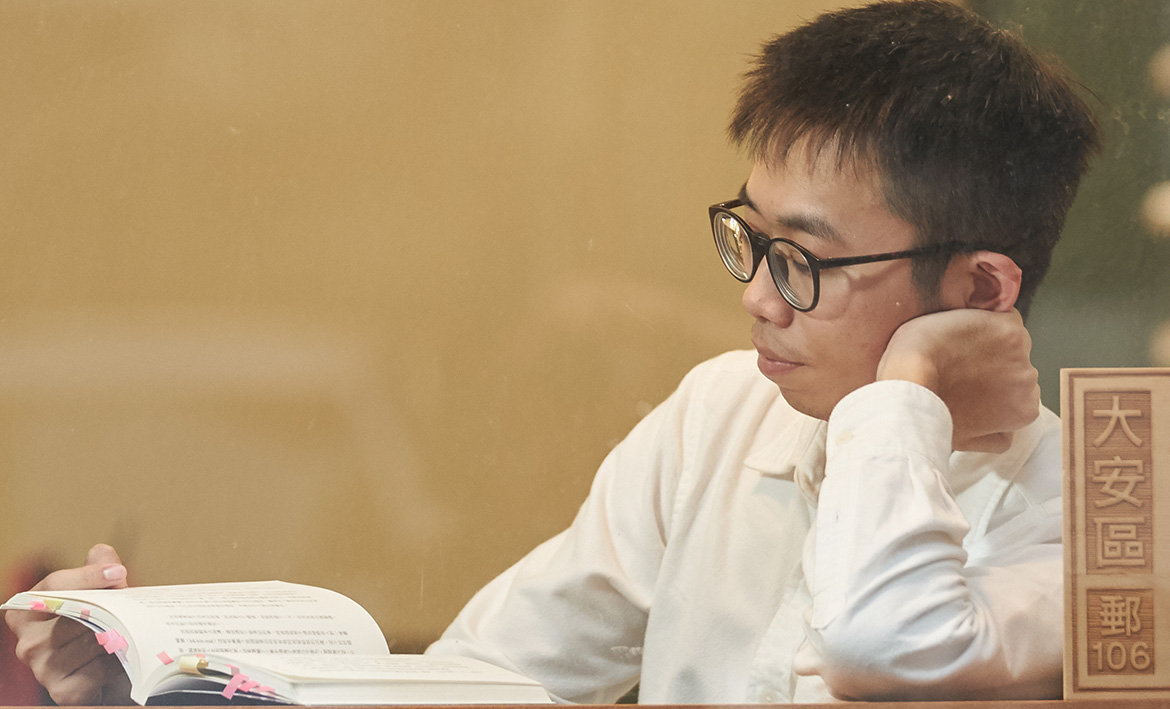

台大醫學系畢業。一九九一年生,原高雄縣人。現職成大醫院住院醫師,在病歷和小說中打滾。創作以小說為主,以《等路》獲二○一九年臺灣文學金典獎及蓓蕾獎、金鼎獎。曾獲臺南文學獎、打狗鳳邑文學獎等小說首獎。

閱讀洪明道的短篇小說集《等路》像沿著一條細細的昏黃光線的引導漫走。在南部小鎮穿行,隨著光的折射,視線明暗裡映著現代農村的聚散哀樂與人情世理;殘消的景象之中,更是緊緊扣合社會氣氛與城鎮的變貌。

洪明道用字遣詞都力求精準,筆觸閑靜專注,淡然深刻。書中收錄的九篇短篇小說時空橫跨台灣戰後到現代,他且在意韻律感,不用約定俗成KTV式台語,而是下苦功研究標準的台語文字輔以台羅拼音,希望小說可念可讀,因而讓文本語言在華文、台語文,少量日語間靈活交錯,企圖還原南部生活的場景與語境。小說人物或坐困愁城,或離鎮出走,其中暗藏傷痕的伏流,欲言又止,總有山雨欲來的態勢。人物的職業與身份亦多元,從被歷史陰影纏伏的婦女、村里長伯、民意代表、中年男子、乃至農民,皆展現鮮活的生命力樣態。不刻意寫貼身之事,而是習於拉開距離,窺探離其生活稍遠些的人事,然而,即使旁觀,他亦細膩體察,充分賦予同理心,因而照鑑人性的各色紋理。

「書寫這些故事,也是想要知道到底故鄉發生過什麼事情,這些人又是怎麼想的,他們在什麼樣的環境成長,導致現在這樣。想要發現各種不同的聲音,試著揣摩,看能不能說服人。」洪明道如是說明。細究故鄉事件,雕琢人物內外形象,也是一種技藝上的見獵心喜,磨練與挑戰。他不諱言經常翻查鄉誌與地誌,尋找創作靈感,「從資料中可以看到一個鄉鎮的人口數變遷,地區產生什麼變化。有時也會讀到許多鄉民傳說,我會從中發現漏洞,讓我很想再說一遍,補充想像。」

善於鋪展安穩與寧靜氛圍的小說作者,初出手,風格便老成持重,彷彿長者的吐露,甚至有些滄桑,「長大有兩種方式,一種是在快樂的環境養成,人會比較樂天;另一部分,則是鄉下長大多少因為資源有限,面臨多種選擇,得適應放棄,提早經歷許多現實面。」屬於後者的他,以人格煲出文格。

洪明道力求精確,每一個意念與敘事都必須到位,甚至翻找字典搜檢用字遣詞,「我喜歡把事情寫得清楚,讓它們各自成為一個節點。讀者能透過這些點拉出大大小小的網狀空間,產生出各種詮釋空間,倘若掌握得不精準,詮釋就會偏離。」

在繁忙的醫師工作之餘,洪明道保持斷續寫作的習慣,將偶發靈感,轉謄到 Evernote 上,堆建素材庫,待得大片空閒時間便將散落的部件一氣呵成重新組合,「創作這件事情是分散生活隨處上。我寫小說的方式是將累積很久的拿出來用,有什麼靈感時,打一小段文字,試試看這樣的語氣或這樣的東西對不對。」提及文學觀,洪明道說自己偏愛艾莉絲.孟若的作品,「她的作品裡,充滿許多人物是反抗、違背某條界線後,再回頭不帶批判地檢驗,發現曾經坐下的決定,值得欣賞的部分。這間接影響到我的小說創作,我描繪人物也常常讓他們在做了一件事情後,再用一種欣賞的角度回望。文學很多時候也是如此,努力之後,回去重述的過程。有行動,也有回顧,才會有故事。」

那麼,希望成為什麼樣的小說家以及創作企圖為何?

「我希望可以成為一名像『美空雲雀』的小說家,從年輕唱到老,不僅音域廣,領域又多元。重點是長久。」

他閃現幽默,巧妙交卷,接著腆笑續言,「因為我的鄉土素材累積了很多,成為我最大宗的創作養分。台灣文學史其實還需要一種平衡,目前我們的文學史還是由華語文化延伸出來的觀點,但在台語文化中,仍有很多沒有進入主流的東西可以探索。譬如多族群之間的關係、南部的歌廳文化、台語語境衍生出來的活動、美麗島事件等等,都還有很多可以討論的空間與價值尚未被寫透,而我想要繼續挖掘,讓它們成為文學的核心。」

關於創作,洪明道譭譽不沾,只求完成時的爽快感,即便連獲金鼎獎、台灣金典獎與蓓蕾獎的短篇小說後,他雖感意外卻並不自滿,下一步,除了持續思索大格局的長篇小說之外,他同時著手進行短篇小說計畫,「風格或許會與《等路》類似,但書寫題材會聚焦於台語歌曲的相關延伸,探討台語歌如何影響人們的生活,也企圖捕捉台語歌曲裡講的環境,以及人們對於台語歌的共同記憶與集體意識為何。」在人與歌、歌與文化之間的交會片刻,洪明道以小說家的手勢,掐金銀線索,描鄉繪土,持續透過文學與讀者、社會互動,並定位自己。

《等路》,洪明道,九歌出版

採訪撰文|董柏廷

一九八六年生,彰化師範大學國文系畢,政治大學華語文教學碩士學位學程肄。曾任《自由時報副刊》。

照片提供|金鼎獎籌辦處