這個月我們邀請12月底出版第一本小說集的詩人曹馭博參與手寫週記專欄,新作《愛是失守的煞車》收錄七篇互通身世和聲息的系列短篇小說,道出金融海嘯後,剩餘一代的失落與成長。也看看日常生活中的他如何構思、創作。

Herzwand,Herzwand……

最近到陽台澆花的時候,我的口中一直在叨念這個德語的複合詞。

要怎麼翻譯呢?Herz是心,wand是牆,加在一起,難道是郭靜的名歌〈心牆〉嗎?別開玩笑了,怎麼能這樣翻譯……為什麼策蘭的詩〈花〉會出現這種奇怪的複合詞?

據說策蘭的兒子剛出生時,說的第一個詞並不是爸爸或媽媽,而是法文的「花」──不是希伯來文,也不是迫害他們的德語,而是法語。整首詩就像證孩子說話之後,發現孩子說了並非自己的語言,使人心碎。

Herzwand也許是心碎一種縮影。

這裡的「牆」不只是漢語的一面牆,更像一層又一層的「壁」——與心室瓣膜等同,是整顆心臟如花瓣般剝落,語言瓦解,逐漸沉默。

心壁。

年輕時的策蘭曾去法國的醫學預科就讀,乃至於策蘭逝世之前,都還持續讀著醫學專書。

花 ◎Paul Celan作,曹馭博 譯

石頭。

空中的石頭,我曾伴隨。

你的眼睛,盲如石頭。

我們曾是

手,

我們將黑暗汲空,我們找到

這詞,向夏天攀緣:

花。

花——一個盲者的詞。

你的眼和我的眼:

它們竭慮

供水。

生長。

心壁環繞心壁

剝蝕。

還有一個詞,像這樣,錘子

在荒野上擺盪。

因為工作的關係,常常要去銀行和郵局等地方,住處附近的老人家不少,有時候要等個半小時以上,才會輪到我的號碼。無奈,我只能等到中午左右才前往,正午時刻是老人家的離峰時段,也許她們要吃午餐了,或是準備睡覺。我想起哲學家常常會用正午毫無陰影的狀態討論各種意義,例如尼采筆下在正午拿燈籠大喊:「是我們殺死了上帝」的瘋子,神學家會聯想到心理疾病,甚至對一些抒情詩人來說,當陰影完全消散的一刻,才是真正能夠與上帝(甚至是自己內心)對話的瞬間。辦完事情後,我在郵筒附近遇到一隻狗勾,牠朝我衝過來,似乎要討拍拍,正當我要迎向牠時,牠又轉彎,跑到草叢裡去了。我試圖想找到牠,但只在植被之間看到午後陣雨遺留的水珠閃耀著,什麼也沒找著。

即興 ◎Paul de Roux作,曹馭博 譯

此世——你想逃避命運

如同困在一間銀行的大廳

原地踱步,等待開門——

你透過一扇窗戶,領悟

美麗、憐憫、溫柔

存在的理由。大街上的

車流,隱沒的艷陽,你看見

精緻的植被傾訴著:

語言正在閃耀

我對斜坡的著迷始於袁哲生的小說〈密封罐子〉,偏僻小鎮的山城,孩子們在夜晚的小路提燈籠,但出門查看,卻只發現路燈與夜色。雖然通篇沒提坡道等詞彙,只用小路一詞,但我覺得跟淡水的陡坡很像,讓人在追尋著什麼的時間之中,猛然想起與他者的內心與距離是如此遙遠。

前幾年為了寫小說,我在淡水四處尋找心中的陡坡,只為描述人物之間不敢貿然踏上的情感,但坡道有時不是踏足之地,而是陰翳之所在,黃昏和夜半的月光將坡道上的孩童影子拉的很長很長,像一座危橋。如果貿然踏上去,即便縮短距離,但也是破壞,而佇立在原地,久而久之會對自己生厭;直到孩童收回自己的影子,收回與他者袒露脆弱的契機。

小說寫完了,人物獻祭給了文學,但卻又發現其中的殘忍還在持續。現在回想起來有點可笑,前往斜坡的道路,其實是一條又ㄧ條幅度尚淺的小徑,我早已踏上生厭自己的年歲了。

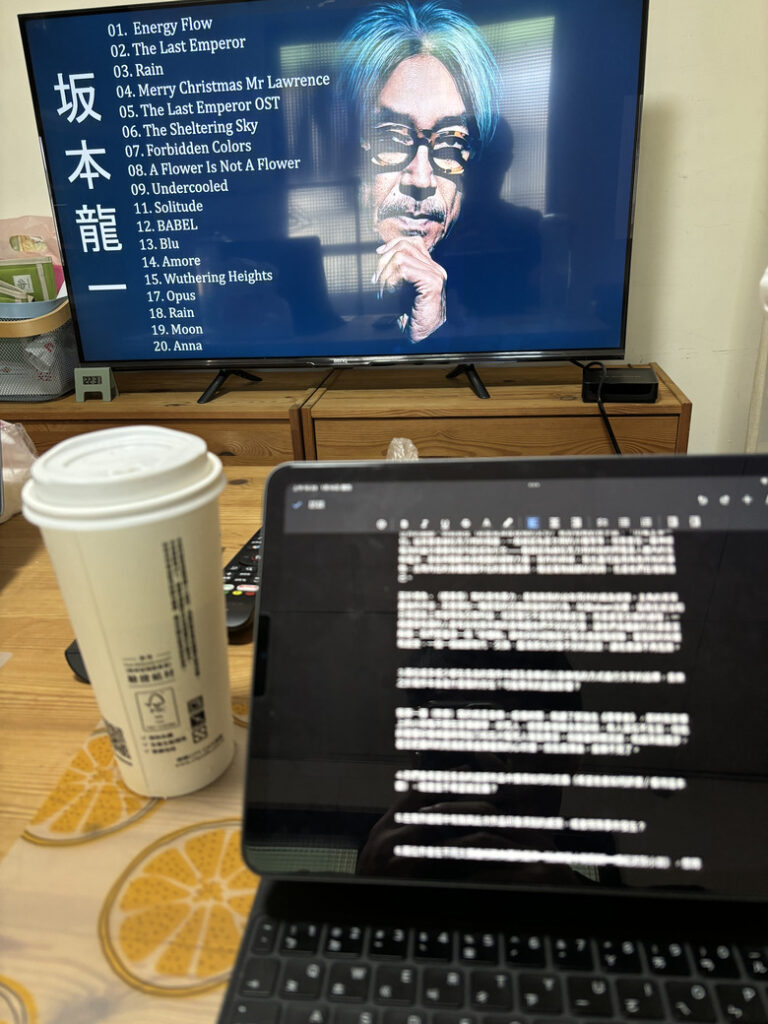

幾天前,在小說的新書發表會上,有一位讀者問我:從詩歌寫作切換成小說,會不會頭暈目眩?我想了一下自己的日常;自從離職在家接案後,撇除掉趕稿和結案的時間,我通常是早上起來翻譯、修改甚至重譯一首詩,下午工作,晚上煮飯做家事,半夜再去寫作。我曾想去翻譯短篇小說,例如愛爾蘭的小說家歐康納(不是美國的那個!),但只翻了一篇八千字的短篇就耗掉我兩個星期。我比較喜歡去思索一個詞擁有的歧異性怎麼要改變整首詩的脈絡,而在翻譯的過程中,我也會去看國外詩人怎麼樣去朗誦這首詩,盡可能讓譯文去靠近原文的律動。沒在翻譯的時候,為了保持語感,我就會邊聽音樂邊打書摘——通常是古典樂或電影配樂,會隨著琴鍵與絃聲的節奏一個字一個字慢慢敲。也許這也是在滿足小時候沒辦法去學鋼琴的遺憾。繕打書摘好像是熱身,或是培養肌肉記憶;我記得納博柯夫說,作家分為視覺型和音樂型,前者是靠影像的觀看和想像而寫,後者是大腦自有一股語言的旋律讓他寫出文字。我大概屬於前者,所以更需要練習有語言節奏的寫作,用形式框定下良好的畫面意象,才能呈現思想。

圖、文|曹馭博