原文刊載於2017年9月號/第395期【作家直擊】單元

走進位於巨鹿路675號的上海作協,中心樓梯往上盤旋,二樓陽台,金宇澄清矍的身影已等在那了,他剛結束上一個採訪,仍精神不減。長期在《上海文學》任職,是編輯也是作家,二○一二年,以滬語寫作長篇小說《繁花》,原本在網上分享,聊著聊著,互動點讚,就成了一座原汁原味的老上海,引起極大迴響。寫作時,他不僅樂於聽取各方網友意見;訪談中,他更數次問及我們這些後輩對於寫作的想法,兩岸交流和臺灣文學的現狀,毫無大師架子,更討論起他即將在台灣出版的新書。從中見識到,小說家金宇澄始終把自己放在一個不斷變化的世界中,感受細微之處。

方言是一個文學的面孔

Q 您的寫作非常克制。但您的克制和一些作家的克制不同,不只是寫作上,更多是人物和視角的克制。《繁花》書中有您畫的上海街巷圖,寫作視角看起來是全知的,但實際敘述中是有所保留的,有時候還是跳耀的。書中很多描寫通過對話體現,人物的對話多半不點破。這種克制是您刻意為之嗎?或者說這種克制是您心中上海人的樣子?

A 只能倒過來回答,就像我們平時看到各種各樣的人一樣,有的人洋洋灑灑,有一些人說話很少,《繁花》裏所寫的這些人,那種從事文學方面工作的,一個都沒有,我主要還是把著眼點放在市民階層。在我的生活經歷裏面,市民階層裏有很多小人物,就有這些特點。有些人話很少,但什麼都知道;有些人讀很多書,但他也不是教授。尤其是上海這個地方,民間有很多你看不見的人,像在森林裏一樣,有各種動物會出現。我比較喜歡也比較想表現這一類人。至於全知的,放入地域性的、真實的路名,這一塊也是想和現在的小說敘事上表現出差異,虛構當然都是虛的,地點是虛的,人也是虛的,城市的名字都是虛構的。但我覺得,在當下的狀態裏,哪怕是虛構的文學,你要改變一個面貌,你要讓他以非虛構的樣子出現。我也觀察到,包括我自己,也特別愛看這些真實的面孔。文學發展到現在,已經有極大的變化——在巴爾扎克或狄更斯的時代,讀者的資訊量是很少的,所以每個人心裏想什麼,包括家庭背景,都要詳詳細細告訴讀者的。但我們現在的讀者,讀過很多書,什麼地方都可以去。訊息爆炸的時代,你就應該改變。《繁花》就像是開了一家超市,超市裏面什麼都有,我要製造一個能夠開啟讀者自個補充的狀態,東西都放在裏面,你願意拿什麼自己去,而不是有人在旁邊推銷。

Q 《繁花》出版之後,很多人把您當做寫上海的標竿性作家。對您自己來說,您在寫《繁花》之前會有一種我要寫上海,或者說要書寫一個故鄉,一個城市的欲望嗎?

A 那倒真是我的一個願望。我的經歷和你們都不一樣,當時十六、 十七歲,在這個年齡,這一年畢業的三屆人,必須都要到外地去種地,叫老三屆。我是老三屆裏最年輕的一個,跑到哪裡呢?跑到東北黑龍江去。你們可以想,我是一個在大城市裏生活的人,一下子把你弄到中國和俄國邊境的地方,而且是一個勞改農場。裡邊都是犯人,你十六歲到了那裏,之間的反差有多大?在這個反差中,你經常會想回到過去的生活,人是往高處走的,如果說上海是很差的地方,我不會想念它。說一個事件給你們聽。在地裏面吃飯就是沒有筷子,就是拿鐮刀,割兩根那個樹枝當筷子吃飯。那時很少有肉吃嘛,有肉了,一個盆端上來大家就拼命吃。有時候鍋臺外面有老鼠,老鼠會掉到鍋裏,跟紅燒肉煮在一起,吃著吃著看見了,就夾起來,把它扔在地上,繼續吃飯。

一個人的適應能力,是可以這樣。但同時你無法不做一個對比。如果我一直生活在上海,我不會覺得上海有什麽好。我到一個更差的地方——現在的說法就是異地戀,異地戀的話,那是有光環的,因為不常見面。所以對上海的印象,實際並沒有因為我離開它很多年而褪色,而是更加有光環。在一個特定的時間裏邊,你打開閘門,就會寫出很多。《繁花》寫得最好的那段,發生在我離開上海的這一段,七○年代。讀書的人以為老金肯定一直生活在上海,沒想到這一段時間我竟然在東北。因為那時我也經常回來,有時聽別人講,就記住了。

Q 現在整個中國社會是融合的狀態,很多年輕人不再講方言。隨著時代的變化,可能說方言的人會越來越少。您覺得《繁花》這樣的作品在未來,會不會因為這個狀況,它某一些意義會有所削弱?

A 也有可能,將來的事情說不好,但是為什麼要有方言這個策略呢?我也問過作家笛安,她父母是中國很好的作家——李銳和蔣韻。笛安是山西太原人,有一回來跟我做訪談,我就問她:你的寫作有沒有方言?有沒有母語?她對我說:我沒有,我山西話一句都不會講,就講普通話。好像有點遺憾。我們不管方言它對整個社會產生了什麼,但在文學裏邊,方言就是語言,是大民族語言的小民族化。它是最生動的,是在泥土中非常蓬勃的,每天在變的一種語言,它沒有什麼東西來限定它。不像我們說的普通話或者國語,它都有音標,它都很活潑,有的死去了,有的又活過來。這個對文學來說,是特別重要的事情。西方很多作家,寫《咆哮山莊》的艾米麗.勃朗特。她用的就是約克郡方言。總的來說,方言是文學的,是一個文學的面孔,它是應該去被使用的。非常有生命,特別能體現人的魅力。不是只單說上海的方言,任何一個地方的方言都可以。

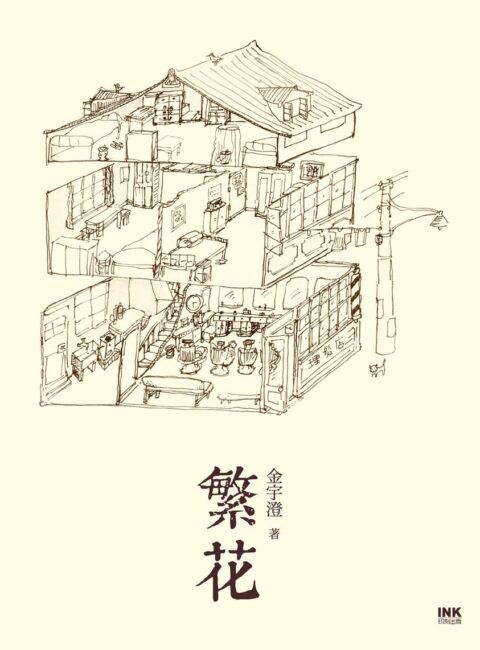

《繁花》

金宇澄/著

印刻出版

出版日期:2013/08/19

《繁花》(全新修訂布面精裝典藏版)

金宇澄/著

東美出版

出版日期:2019/10/31

編輯的眼光是懷疑,寫作的眼光則是呵護。

Q 在《繁花》出版之前,你長年擔任了編輯的角色,當時似乎有好長一段寫作上的空白,可以聊聊那時的狀況嗎?

A 我一開始就寫小說。後來《上海文學》給了我一個獎,當時的主編就問我願不願意來做編輯。做文學雜誌的編輯,首先第一是能寫作,或者你是一個能懂小說的人。否則稿子好壞怎麽能看呢?做編輯的時候我還是特別想寫東西,九○年代前後我發表過幾篇作品。但問題是當一個編輯做得越長,就對自己越沒有自信,因為編輯和作者的心態是兩樣的。編輯是什麼心態?編輯就是你要把關,你要審視,你要挑毛病,你要提意見。編輯的眼光永遠是懷疑的。寫作是什麽眼光?寫作就是我有一個想法了,我要呵護它,我要鼓勵我自己,我要增強我的信心,我要把他寫出來,我肯定會比所有人都好,他是絕對自信的。那麽你想一個人成天在懷疑別人的人,你要讓他相信自己,那就很分裂。你白天在挑人家毛病,晚上就在家裏寫小說;寫完第二天一看,挑毛病的習慣又來了,一看我寫的這個不好那個也不好。這就很痛苦。中國作家裏頭有很多到最後放棄做編輯,覺得會影響寫作。

我是覺得做編輯也蠻有意思的,也沒有太大野心。於是我乾脆不寫了,慢慢寫作的欲望萎縮了。後來寫《繁花》,也是因為偶然的機會,你跑到網上去,也不用自己的名字,你是去玩的,到那邊去你一玩玩到後來當真了,玩出事情來了。所以這是一個非常可貴的現象,無心插柳柳成蔭。

《我們並不知道:金宇澄散文》

金宇澄/著

東美出版

出版日期:2017/01/20

《金宇澄作品選輯:清寒·方島·碗》

金宇澄/著

東美出版

出版日期:2017/06/23

小說,是從小裡邊說

Q 在散文集《我們並不知道》裡收錄了你和台灣資深編輯傅月庵的對談,有談到您之前來臺灣擔任文學獎的評審經驗,可否談談您對這兩邊作品的想法?

A 中國這裏的問題多,激烈的衝突什麼也多,各種怪事都有。所以臺灣的小說,我覺得語言上相對來說比較講究。還有一個是他的內省的部分,就是內心的這一塊,甚至於是和西方小說接軌的,個人化的程度,要比大陸味道要濃。中國過去的文學期刊裏,電視劇風格的東西比較多,底層文學比較多,有很多是非常臉譜化的東西,實際是不應該的。

我是非常平等的,我深知要仰視這些老百姓,要站一個很低的位置上,把每個人講的話說出來。但是很多過去的中國作者都會覺得,因為我們受蘇俄的影響比較多,過去蘇俄有一句話說,作家是人類靈魂的工程師。你能夠看透世界,那麼這個作家的位置好像很高;位置很高,他就會覺得他可以隨心所欲。但是實際上發生了什麼?就是你(作者)根本很多事情都不懂。那麼後來人家就不愛看了。反而像我這種,我不知道的我就不說,我就老老實實我也不擺派頭。我們現在的讀者都是不得了的人,網上可能突然冒出一個看起來不起眼的人,他什麼都知道。我覺得有的作者多多少少還有一點,會覺得我是高高在上的,怎麼可以為讀者服務。我是相反的,有時候在網上寫一段,底下四五十個人會上來說話,有時候寫一段,下面只有三四個人,我就知道這有問題了。可能這次寫得太靜態,或者太悶了。這個方式實際上是好的,因為好像我們把小說拔高到一個和哲學這麼精神範圍的,小說小說,很小的一件事,沒有那麼大的崇高的這個一個,小說就是從小裡邊說。

Q 這麼看來,您其實相當關注讀者的反應?

A 有些人會說,你這樣不是等於說在討好讀者嗎?但我們每個人都一樣,我們會有幾個好的朋友,在寫作的時候我是針對這些人在寫的。我一邊寫一邊想,他們看了肯定會覺得很好笑,他們看了肯定會怎麽樣,實際你是有理想讀者的。不是說我沒有底線,什麽人的話都聽。上網寫東西連載,它會給你帶來極大的力量,也會給出你一些意見,(比如)這個老太太死那麽早,太可惜了。我小說裏邊有個紹興阿婆,很早就死了;網上當時就有人說,她不應該這麼早就死。我覺得他說得對。後來正式出版時,就把她拖了三四年才死。這都是和你悶頭在家裏寫是不一樣的,我奢侈得很。我每天都能聽到很多意見。但是你寫一個長篇小說發給編輯,編輯給你個兩千字意見你已經很幸福了。所以這個事情真的是,可以建立一個作家網站,上邊都是作家在寫長篇,人家看長篇就到這個作家網站上去看,去盯著一個人看怎麽寫,也鼓勵他。

採訪撰文|王蘇辛

一九九一年生。曾用筆名普魯士藍。自幼學畫,《青年文學》力薦作者。二○○九年起於《青年文學》、《芙蓉》、《天南》文學、《北方文學》等期刊發表中短篇小說。十四歲離開故鄉,曾居鄭州、成都、上海等地。出版短篇小說集《白夜照相館》。

攝影|安比