【IN影視聽生活誌】電影不老,我也不肯老|專訪李祐寧導演

previous post

談及電影二字,李祐寧導演眼神隨即一亮,我遞上先前寫好的疑問,似乎是為等待這位、只在我記憶中經常聽過導有《老莫的第二個春天》、《殺手輓歌》的神祕人物,來為我解答一般。

藉《竹籬笆外的春天》這部老電影的修復,我們似乎又有機會能一窺當時代的模樣。「電影一開始並不是這樣的,」李導迅速講起,「因為那時需要借軍隊的畫面,結果資源沒有和軍方談好,我到現在還是感覺到可惜。」他一邊看向茶杯,一邊沉思。他默默說起電影如何敘事的流程,從回憶彷若倒敘一般,片中蘇明明、鍾楚紅分別飾演的吳愛華與李琳應在機場一頭送別飾演美軍軍官的費翔,而開啟了所有的故事的前後發生。我聽李導描述,腦海裡也漸漸浮現電影的另一畫面。「實在很痛心呀,所以我只好重新改寫,因此才有了開頭的眷村模樣。」

李祐寧導演幾乎全數電影都與刻劃眷村小人物的生命經驗相關,他口吻榮幸地說「我可是經歷過最刻苦的時候」,眷村生活在他的創作上作用極深,這或許是一人的命運和天賦交錯的方式,一個眷村出身的孩子,最終用電影這樣臨在的藝術形式為整代人留下記憶。李導在受訪過程中坦言,自己一提到這些就激動,那份熱愛從他身上不斷溢出,他說,沒想過一部三十八年前所執導的電影,能夠再度回到新一輩年輕人的關注,或許並非它真的拍攝得多好,而正是它乘載了無法取代的回憶,那同時也包括了一個人、一代人的情感。

李祐寧導演(右)為飾演女主角的鍾楚紅(左)導戲。

李祐寧導演(右)和演員吳興國(左)揣摩軍人的姿態。

李祐寧導演(右1)在拍攝現場,為扮演國民黨士兵的臨時演員說戲。

我們對於「眷村世代」的陌生,也如眷村自我的封閉性一樣,思鄉、異地化,使得眷村自形成一小小國度。李祐寧導演提到關於眷村、老兵的凋零,他不時地想,那麼誰來替他們說故事呢?「我想拍攝這些事,讓電影來告訴那些人們,我們沒有把你們給遺忘。」他精神清晰地,讓我略感一些莊重,我覺得那是電影人最至高的時刻,把情感埋藏在影像之中。李導提到,在創寫故事與分鏡時他認為角色最終仍是需要透過演員被呈現出來,有時甚至是補足了未曾料想到的部分,「雖然有些人喜歡運用素人,不過我認為要創造一個人物,還是需要一個演員來演」,這似乎也可見,李導認為演員的下足功夫,也是使電影細節更好傳遞給閱影者們的途徑。

《竹籬笆外的春天》以眷村的女子住在彼此對門的視角敞開,一個性格強烈、叛逆,另一個則文靜不多話。「我就想,這是多麼強烈的張力呀。」李導托腮說著,並回想過往生活中所遇的眷村女子們,就是這樣兩極化,這種不可思議為他帶來了故事的靈光,「如果她們同時愛上一個飛行軍官,那又會是怎麼樣的發展呢?」像青春故事裡的一靜一動,兩位女主角在各自生命中長出不一樣的角度與枝枒,愛人的逝去同時為她們帶來不小的改變和震撼,最後她們回到墓地,在共同相愛的逝人旁,一隻飛鳥從仰望的天空飛越。「在做剪輯時,我決定讓它以slow motion(慢動作)的鏡頭呈現,它寓意了林瑞陽飾演的死去的飛行軍官再次看望,」李導頓了頓,又接續「我很私人地認為,它同時也是『飛』本身。」他哈哈大笑地,亦聊到當年往事,自己如何認真與片場的演員和工作人員(副導演)這樣敘述,結果沒有半個人理解他在說什麼,「他們都瞪大眼睛,可能心想:導演是不是瘋啦?」

時隔這麼久再次看到這部電影的修復完成,試映當日,他掉下眼淚,隨後站起身來向幾十位同仁致上最多謝意。「非常感動,」他充滿溫情地說,「沒想到還能再見到它。」對從業影視工作的新血們,他也認為青年們不要害怕動筆去寫劇本,儘管詞藻不一定華麗,那也無妨,最重要的,是如何將屬於我們所面臨的思緒、挑戰記錄下來,李祐寧導演窩心地說:「進入自己最熟悉的人物,最熟悉的題材,最熟悉的世代,找回自己的發言權。」

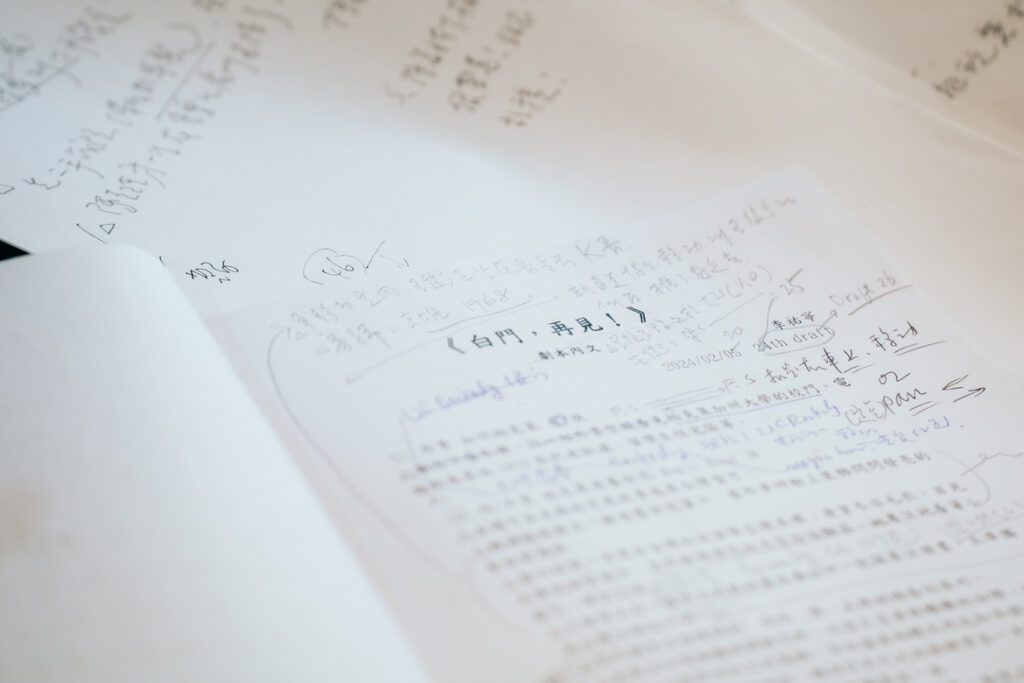

李祐寧導演至今仍創作 不輟,目前正在構思的新劇本《白門,再見!》是改編自作家夏烈的作品。

累積了將近三十年的影視工作經驗之後,李祐寧導演寫出《如何拍攝電影》一書,介紹拍電影的實務方法與注意事項。

《如何拍攝電影》的內頁有許多李祐寧導演工作時的照片紀錄。

採訪撰文|柏森

攝影|安比