頭戴狩獵帽,一身黑衣黑褲,臉上掛著菱角形狀的眼罩,在亞熱帶的太陽下,仍堅持圍上醒目的圍巾;騎著機車在英雄路上奔馳的他,即便換來路邊牛車、人力車上民眾不解的眼神,仍繼續前行,還不時微瞥左右,彷彿深怕擦撞旁邊同步拍攝的攝影師。他,就是神龍飛俠,生於日本,因緣際會下在臺灣復活,成為台語片史上絕無僅有的特攝英雄。

從幻影偵探到神龍飛俠

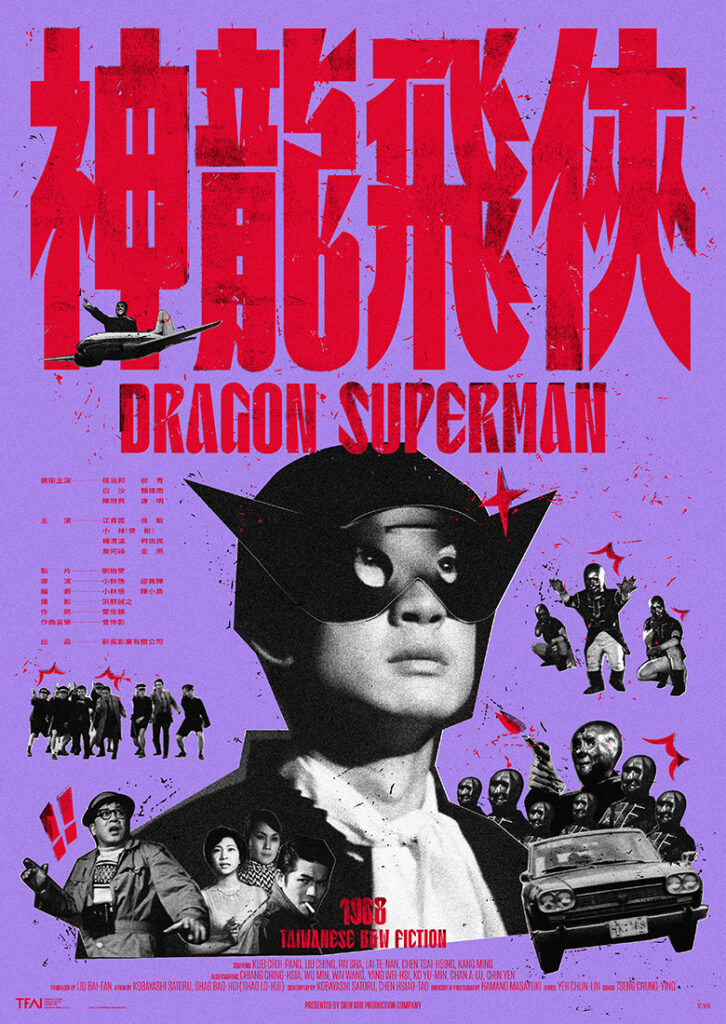

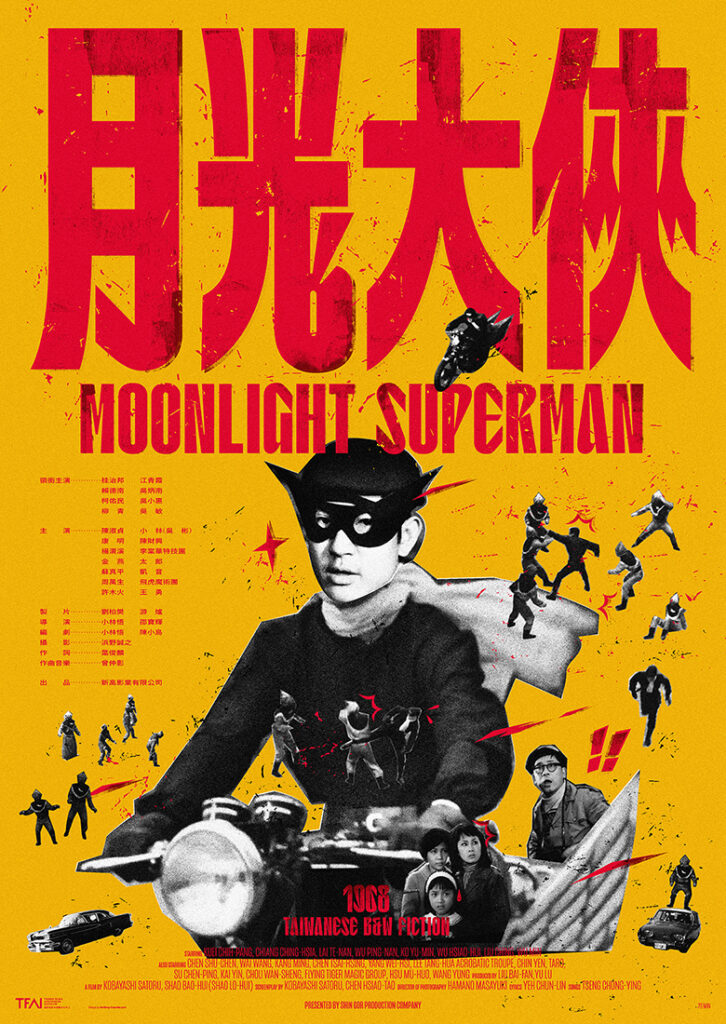

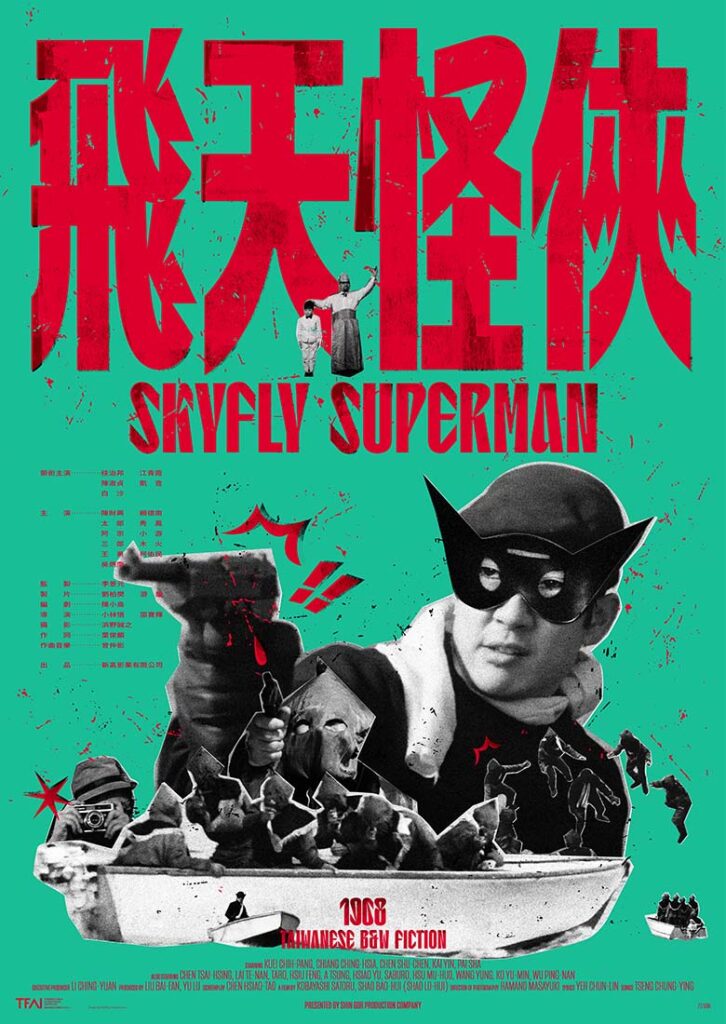

一九六八年二月起,以神龍飛俠為主角的三部台語電影《神龍飛俠》、《月光大俠》、《飛天怪俠》於年間接連上映。當神祕組織「宇宙人」、「蜈蚣黨」四處作亂,身為警官兒子的記者三林君便會化身神龍飛俠,騎著有一兩幕會飛的機車,隨著帥氣主題曲於關鍵時刻抵達,不僅隻身救出人質,還突破惡黨重圍直追黨首,直到整個組織全被跟在後頭的警察一網打盡。

這整套人物情節設定,其實都有日本範本。《神龍俠三部曲》的元祖是日本漫畫家桑田次郎於一九五七年起在《少年畫報》上連載的漫畫《幻影偵探》(まぼろし探偵)──同樣擔任記者、父親也是警官的少年富士進,每次從父親那邊得知難以解決的奇案時,也會戴上行頭化身幻影偵探,協助警方將惡黨繩之以法。

《幻影偵探》接著推出廣播劇,隨後也在日漸普及的電視上現身,並追加了漫畫沒有的電波手槍和飛天車。影集將告一段落時,原班人馬拍攝的電影版便跟著上映,最終一共拍了三部曲──只不過後面兩部換了別間公司拍攝,而新公司選用的導演小林悟,也成為《神龍飛俠》在臺灣誕生的推手。

影史上的謎樣案例

日本學者三澤真美惠於小林悟過世前一年進行的採訪,為《神龍俠三部曲》提供了珍貴的幕後記錄。以「粉紅電影」類別先驅以及「日本最多作品導演」而聞名的小林悟,是在一九六二年拍攝臺日合資恐怖電影《大劈棺》(沖縄怪談逆吊り幽霊/支那怪談死棺破り)時,遇到台語片代表人物邵羅輝。小林在邵羅輝的邀請下,前往臺灣重拍自己執導的《幻影偵探》後兩部(一九六一年曾以《俠盜黑旋風》為名合併上映過);但小林到了臺灣後,邵羅輝卻要求他拍出三部曲,他只好將最後一集拆成兩半,分別成了《月光大俠》以及《飛天怪俠》──於是《月光大俠》還沒演完就結束,《飛天怪俠》則是直接從半路往結尾演。

但《神龍俠三部曲》的「斷片」還不僅於此。第一部《神龍飛俠》居然在宇宙人逃上飛機、神龍飛俠緊追在後的地方就結束了,當時的觀眾想看結局還得三個月後再買票去看《月光大俠》。長期研究台語片的國家電影及視聽文化中心研究出版組組長陳睿穎從來沒看過這種情況──雖然台語片靠著影人在日本的經驗與人脈可以發展出一條獨立在官方之外的臺日合作路線,但沒有一部台語片像《神龍俠三部曲》這樣直接找日本導演來臺翻拍舊作,把結局丟到下一部片開頭的安排更是前所未聞。不過,當年的觀眾或許不會像現在的影迷這麼在乎;他們可能是邊吃邊聊,只當成現在的八點檔來輕鬆看,有享受到那一下打打殺殺的部分就滿足了。

的確,真要仔細審視的話,《神龍俠三部曲》實在沒辦法說是什麼帥氣的特攝片。先不論特效好壞,光就人戲來說,這三部片也是坑坑洞洞:惡黨的行動總是交代不清、三林君一行人推理案情的對話也是有一搭沒一搭、關鍵的場面對白沒事就少一塊,看不出到底是原本就沒拍到,還是被剪接或電檢單位動過刀,又或是底片片段佚失;還不提有各種因特效做不起來而有如「意象」般的表演方式,觀眾恐怕只能憑想像力,來推測那些離奇的動作可能是想達到哪種理想中的效果。

但美中不足、甚至是肉眼可見的粗糙手工感,反而讓現代觀眾大開眼界,看出許多樂趣,也在西雅圖國際影展、匈牙利國家電影中心舉辦的「布達佩斯經典電影馬拉松」放映時,收穫滿滿的笑聲。

在背景裡看見臺灣過往片刻

而《神龍俠三部曲》的不完美,也正是反映了當時台語片的幕後現實。

小林悟在訪談中提到不少當年在臺灣拍片的困難:即便劇本早在腦中,卻因那時盛行偷劇本給別家拍的歪風,而無法讓演員先拿到臺詞演練;主角選好了才發現不會講台語,於是不只臺詞要現場傳授,台語也得事後另配。

他靠著臺灣廉價的人力費用,勉強複製出(和《哥吉拉》那種大手筆相比實在不算精良的)日本電影版特攝,甚至弄來直升機、客機、快艇等交通工具替場面增色,但因為預算就那麼一點點,於是大部分時間裡,神龍飛俠還是只能在疑似某戲院樓上的閒置空間,或是某地下室的隔板管線間,追逐那些頭戴粗糙面具、藏匿於廉價祕密基地,又不時流竄到公園涼亭或溫泉大旅社的惡黨,展開一場場總有幾個人在後頭做做樣子的生死搏鬥。

不過在簡陋的電影中,也隱約浮現臺灣曾經的模樣。陳睿穎提到,雖然三部曲為了避免「在臺灣出現犯罪」而掛名香港為故事背景,但神龍飛俠背後遠景裡的建築、稻田、遠山,無意間都留下如今已消失的臺灣風貌;而那些咖啡廳、宴會、客機機艙與機上香檳,加上名配樂曾仲影以電吉他彈奏主旋律的瀟灑主題曲,彷彿也展現出一套放送給臺灣觀眾的異國時髦想像──但別忘了這是一部日本導演在臺灣複製的日本片,究竟這片中的情調是誰創造的想像,恐怕還有著一層層難以追問的相互堆疊。

環顧四周郊區風景並繼續疾駛的神龍飛俠,以逐漸遠去的身影為三部曲劃下了句點。其後,小林悟轉投國語市場,不久又回歸日本粉紅電影而創下世界紀錄;台語片則在國語彩色電影的興起中,因轉型受阻與缺乏黑白底片而快速沒落。靠著本土劇組或另邀日本影人協助,臺灣繼續產出《朱洪武》(1971)、《大蛇王》(1987)、《雙雄大鬥大戰雙假面》(1962)等特攝成分或多或少的電影,但如今講起電影特效,誰又會想起這些片子呢?

有些人離去,有些一度精彩的過往消逝,但神龍飛俠幸運地留存下來,並在修復下重生,甚至成了海外影展中令人嘖嘖稱奇的臺灣「靠片」英雄。他依舊不合時宜的身影,將一直證明著日本漫畫、台語片、特攝曾有過那樣一場奇妙的交會。

採訪撰文|唐澄暐

作者、譯者,喜歡怪獸和被忽視的往事。著有小說《陸上怪獸警報》,譯有《人慈》、《再玩個一關就好了》等。

圖片提供|國家電影及視聽文化中心