previous post

剛躲過七月的末日預言,在夏天末尾,本期巷口邀請到包冠涵與陳育萱兩位小說家,帶來他們充滿末世氣息的新作——《柔軟的耳朵與火山上的歌》與《擦亮記憶的星塵》,為我們深談傾聽與記憶,那面朝火山口或遙遠恆星的渺小生命,以及小說背後的發生學。

WHAT?

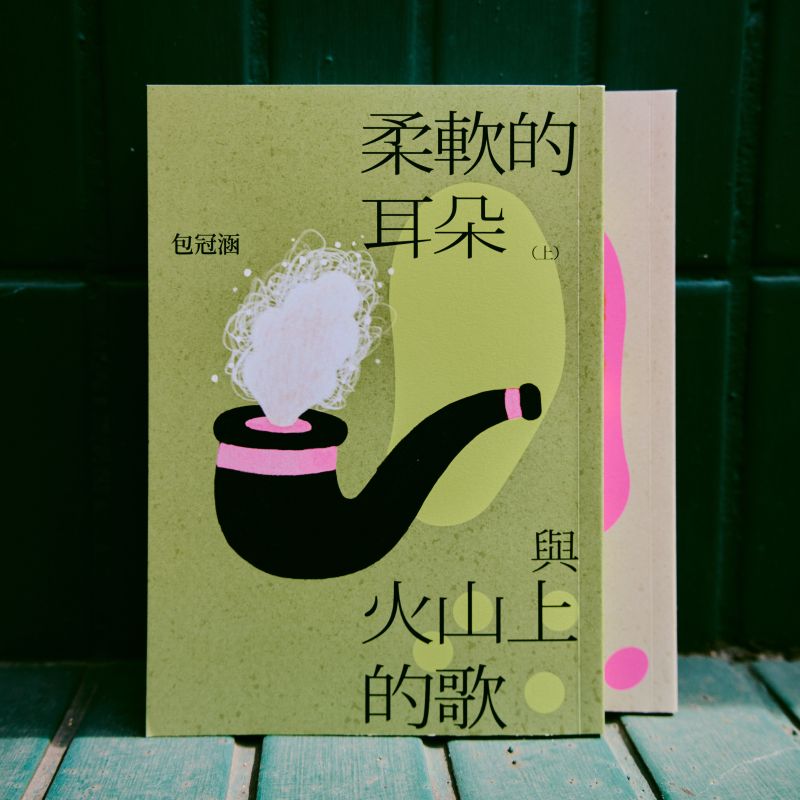

●《柔軟的耳朵與火山上的歌》包冠涵/著・九歌出版(2025.08)

● 《擦亮記憶的星塵》陳育萱/著・時報出版(2025.07)

WHERE?

現流冊店,台北市大同區重慶北路二段70巷15號1樓

WHO?

● 陳育萱 彰化人,東華大學創英所畢業。臺灣文學基地駐村作家、美國聖塔菲藝術中心駐村作家。作品入選《九歌109年小說選》等選集。著有短篇小說集《那些狂烈的安靜》、《南方從來不下雪》、長篇小說《不測之人》、散文集《佛蒙特沒有咖哩》,與版畫家林達祐合作繪本《在黑夜抓蛇》,其餘作品見各副刊。

● 包冠涵 一九八二年生,東海中文系畢。出版短篇小說集《敲昏鯨魚》、中篇小說集《B1過刊室》,作品入選《九歌年度小說選》、《九歌年度散文選》。《柔軟的耳朵與火山上的歌》為其出版的第一部長篇小說。透過命運中必然或是不期然的傾聽,織寫一段尋索容身之地的行旅。

陳育萱(後簡稱萱) 《擦亮記憶的星塵》是一部悲傷的小說,開頭就預告了某種尚未抵達的、類似平行時空的、毀滅性的未來,並以倒敘的方式慢慢告訴讀者,他們如何走到今天。透過這部小說,我想問的是「誰的記憶值得被留下來?」,因此最後的結局也是半開放式的,交給讀者自己去想像。

在寫作初期,整個故事其實就確定了,為了控制自己不要一次揭露太多,我常常調動章節的順序來製造懸念,但我不敢說自己是在書寫懸疑、科幻的類型小說。雖然我確實讀了很多關於醫學、科學的參考資料——嗅覺與記憶的關聯、彗星如何移動——但我終究只是在小說中放入部分科幻或末世的元素,而不是澈底地涉入類型小說的範疇。它們反映的更像是我對現實的焦慮,天災人禍的重蹈覆徹,與這些角色勇敢的生存之道,我很想討論的是人存在的各種姿態。

包冠涵(後簡稱包) 講到懸念,我想到的是阿福和杜有恆去火山口調查的場景,一個奶奶給阿福糖果,阿福跟她說「我的助手也要一個——」,然後阿福把多要來的糖果放到杜有恆的掌心。這個立約是一個「不期然的微小瞬間」,未知的懸念也是這樣。在場景之間、在過渡之中,讀者感覺到一個珍貴的東西被放到自己掌心了,所以你願意一頁一頁地讀下去。

在寫作的過程裡,與其說我知道「自己要幹嘛」,我更像是知道「自己想幹嘛」,我想要一種觸覺、一個重量,才在試探中慢慢確定自己「要幹嘛」。

萱 冠涵作品裡的角色,好像只要時機到了,就願意開口說話——這些角色似乎有一個共同性是你想要去創造的?

包 我覺得他們每個人都有自己的缺憾,但並沒有因此變得扭曲或乖張,只是安分地在生活中打理自己的人生,但當他們遇到彼此的時候,那個缺憾就成爲一個觸媒,讓他們能夠碰觸彼此,我和我小說角色的關係也類似這樣。

包 在發想書名的時候,我一直沒辦法跳脫「火山」這個意象,但又覺得火山太尖銳、太殘酷。後來和邊譜書店的老闆英良聊天,他說小說裡的人物互動很像協奏曲,建議我往「歌」的方向去想。我想到阿福的外公要跳入火山的最後一個晚上,也是在一首歌的陪伴下,雖然歌聲無法拉住他不往火山口去,但知道有這樣一首歌陪著他到最後,也是一種溫柔。

從這個場景出發,我想到「柔軟的耳朵」,就此篤定了最後的書名《柔軟的耳朵與火山上的歌》——小說裡的每個角色,都用柔軟的耳朵在聆聽彼此的身世。這份「聽」的質地讓這部小說得以推進;身為寫作者,我敞開心去聽角色的聲音;也希望這個故事,能被讀者們柔軟的耳朵所聽見。

萱 我很喜歡《擦亮記憶的星塵》這個書名。這部小說一直處於一種「摩擦生熱」的狀態:主角之間的偶遇、從偶遇成為命定。在一個糟糕的環境底下,他們為什麼願意暫時放下生存,並為了人類與文明,做出那些看起來過於浪漫的選擇,去反抗這個現世?

二〇二四年初,我在台灣文學基地駐村,辦了名為「擦亮記憶的星塵」的系列講座,和聽眾分享我正在創作的小說。當時邀請到一位在從事精油和芳療的朋友,特別從這部小說的情節出發去調製香水,也請聽眾分享與嗅覺有關的記憶,有的人提到老家的楊桃樹,有人提起通勤間公車上聞到的老人氣味——那樣的分享與陪伴對我這部小說的影響蠻深的,讓我能夠把自己定在一個抒情的筆調。

包 抒情的筆調指的是什麼?

萱 應該說是一種浪漫的情懷。之前和別的作家聊過,他們問為什麼這樣一部末世的小說,明明文字很疏離,卻流露出一股浪漫?

包 我讀《擦亮記憶的星塵》的時候也很喜歡當中浪漫的成分,而且希望那部分可以一直持續下去,總覺得讀不過癮,真的非常迷人。

萱 我後來才知道有很多人喜歡這部小說的感情線,聽了有點錯愕,我很認真經營末世感欸(笑)。在冠涵的小說裡,我個人很羨慕的是,你的情感很飽滿地充盈在對話之中,而且這些對話彷彿永遠不會終止,感覺它們會不斷地繁衍下去?

包 繁衍下去(笑)!但我現在其實已經比較收斂了——在《B1過刊室》寫〈聖誕樹的故事〉那陣子,我很常一口氣寫了五、六頁的對話,後來有讀者說我的對話太長了,自覺不能再這樣,才開始在對話當中穿插更多細節。

萱 短篇和長篇小說的寫作,我覺得取決於題材,它們有不同的難處。短篇雖然可以塞進大時代,但我認為更理想的短篇是類似孟若的作品,看似沒發生太多,但內斂地有許多事情在暗中揮發。

長篇有趣的是,它可以挑戰題材的延伸和蔓延,原來這個題材有辦法長大到這種地步;但這也是長篇困難的地方,我不是那種會寫大綱的人,拼貼到最後經常會忘掉最初的情節。冠涵在寫長篇小說,應該也會有編織到很痛苦的時候?

包 短篇對我來說很自由、很野蠻,像放養的小孩,我都讓他們在地上到處亂爬、撿東西吃(笑)。寫長篇的體感真的非常不同,我覺得那是一個不斷協商的過程,幾個月或幾年,不論你定出什麼樣的架構和目標,那個時間過程畢竟改變了很多——作者的身心狀態,你預期的題材和角色,都可能自己「長歪」。

《柔軟的耳朵與火山上的歌》的初稿本來沒有阿福這個角色,只有兩個角色一男一女在火山口邊,無止盡地對話了整整十七萬字。我想說這到底是什麼鬼東西。後來阿福的出現才改變了整個小說的底色,因為我沒有辦法讓一個小女孩去目睹那麼多的殘酷。

Q 萱 冠涵的小說裡有很多平易近人又充滿詩意的金句,這樣子的對話是你反覆錘鍊出來的嗎?或是你自然進入角色所發出的聲音?

A 包 我比較會錘鍊的是場景的建構,但對話好像真的就是進入角色後自然發生的。

Q 包 我很喜歡《擦亮記憶的星塵》裡有一個句子,是林素蓮看著陸依蓓和麥雅文迎面走來,育萱寫:「看著這一切,不放過任何細節,就是最好的守護。」對你來說,記憶與守護的關係是什麼?

A 萱 我和一些老同學在核對大學的記憶時,會發現自己漏掉了很多他們覺得我應該要記得的事。我會想到,原來我們曾經共同走過的某個時代,它是需要人與人互相補齊這個記憶的——這種記憶的補齊就是一種互相守護。

採訪撰文|王柄富

一九九九年生。臺師大國文學系畢業,清大台文所在讀。臉書粉專「每天為你讀一首詩」成員,曾任師大噴泉詩社社長,現為政大長廊詩社指導老師。詩作多見個人 instagram 帳號 @bingfuw,曾入選《2021年度詩選》、《2022年度詩選》。

攝影|林昶志