previous post

然後在這時間洋流中漂行,情感、道德或那重疊的記憶裡漸逝的人影,曾經繁榮的故事多像這樣結束在大海某處,又在另個地方被健忘的人們拾獲。詩人半夢半醒地遊走,如此在詩句中反問:還有誰能聽見我們嗎?那首關於我們的詩──

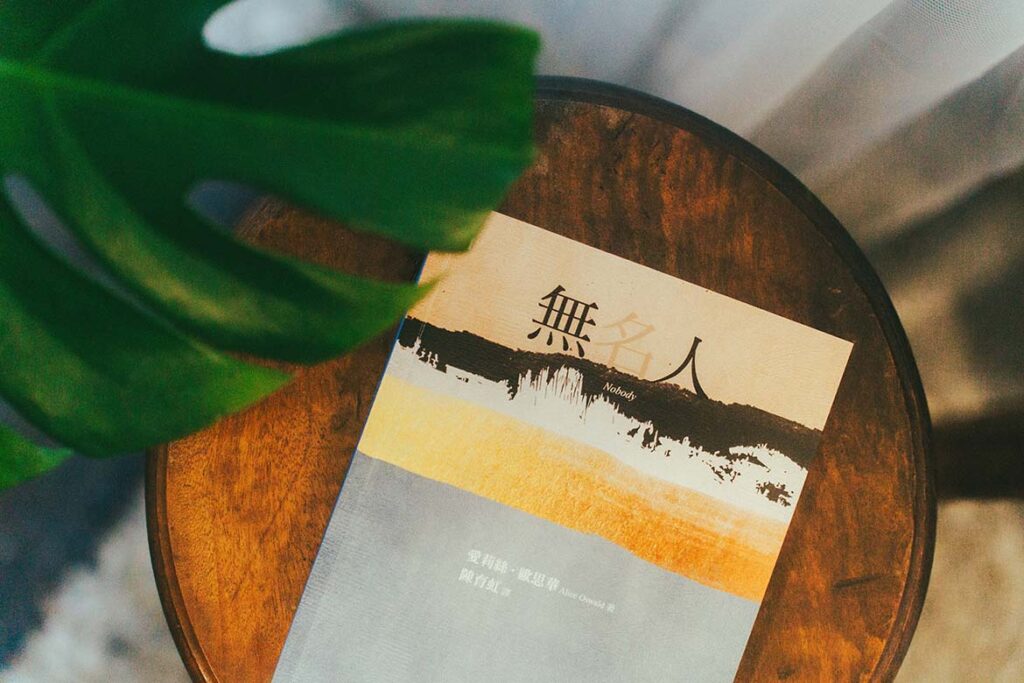

訪談前,陳育虹耐心地從背包拿出好幾本愛莉絲.歐思華(Alice Oswald)的原文詩集,《無名人》(Nobody)夾在其中,令人注目的是有個大開本的精裝畫冊。

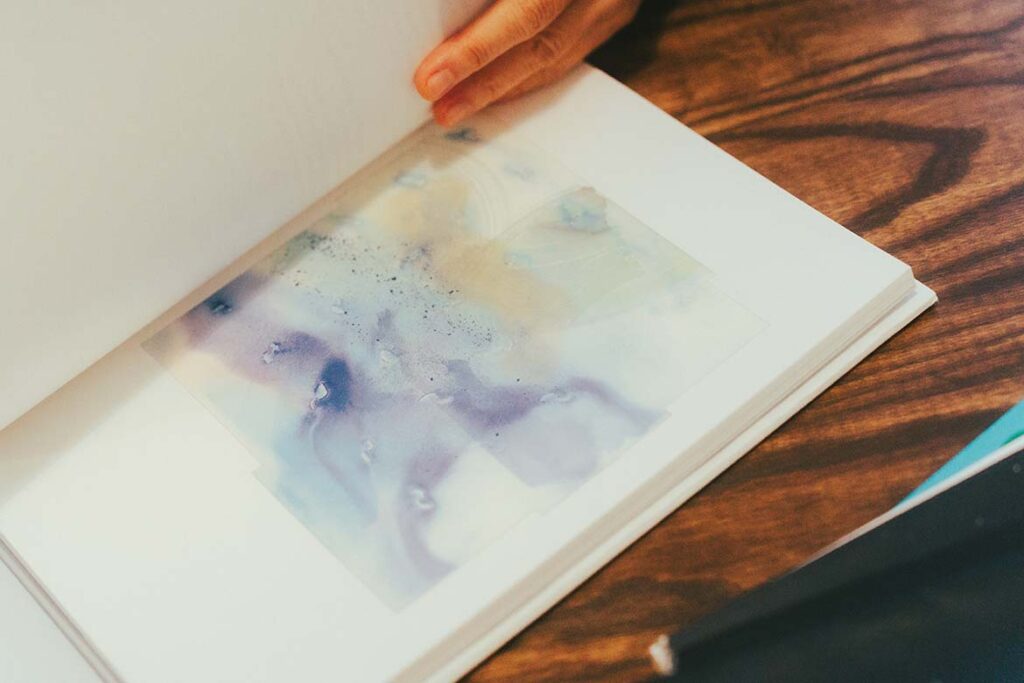

我疑惑說道,這是詩集嗎?她便翻開書頁,細心地介紹起英國當代畫家提利爾(William Tilyer)和歐思華合作的詩與水彩,圖像猶如擴散且圓渾的水窪,它有時交錯不同色塊,然而卻看起來同調性。詩句在畫作之間徘徊,《無名人》的雛形就此誕生,這或許也隱喻了這本詩集將如波般,自由地音韻起伏。

想翻譯歐思華的最初,是自二〇〇九年著手翻譯同為英國詩人凱洛.安.達菲(Carol Ann Duffy)的《癡迷》。

閱讀量多的陳育虹認為已沒有時間再浪費,並謹慎計畫了之後的詩集翻譯計畫,預期有目的、系統性地介紹幾位英美加詩人給台灣讀者。她說「只想要從英文直譯到中文,而非間接」,關注英語詩人裡優秀的女性寫作者,搜索到歐思華的詩,第一個念頭卻是她還未合適在台灣出版。

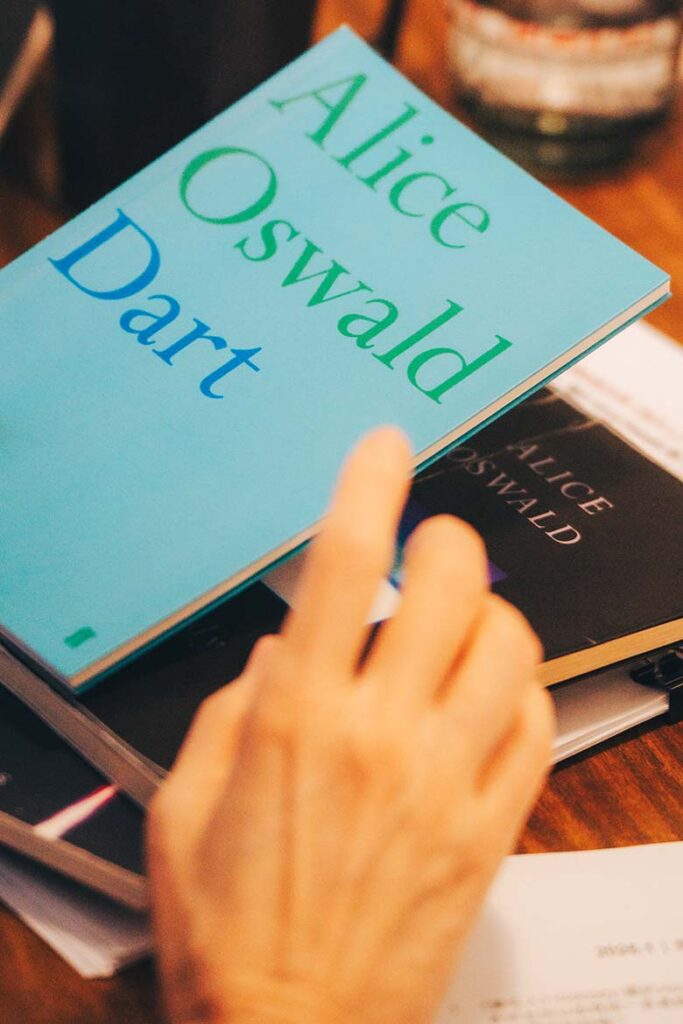

手上拿著詩人獲艾略特詩獎的《橡河》(Dart),薄薄一本,內文嚴謹考究一條穿越英國德文郡的古老河流,與其所在地發生的微塵小事。歐思華的特質是精細,地誌詩雖然聚焦在「人」的故事,可是難以開啟跨文化的理解,隨後她又將重心擺放在荷馬史詩《伊利亞德》的改寫,出版了《紀念碑》(Memorial)。

在特洛伊戰爭的記誦底,讀者們或多能認識到二十幾位主要角色,然而歐思華不寫這些,反倒是其他真正沒有名字的人引起她注意,陳育虹表示倘若翻譯,這將會對台灣讀者是一大挑戰。

流經《沉沉醒來》(Falling Awake)中後半描寫黎明女神與其追求者的詩作〈黎明的人〉,長詩的規格也同樣出現在此次的《無名人》,而這次匯聚的則像是英雄與凡夫之間的關係,並以圍繞在奧德賽身邊的人物視界作為核心。

歐思華的詩辯證時間和生命瞬間的腐朽,陳育虹引用蘇軾所寫「大江東去,浪淘盡,千古風流人物」,本質上大抵如是,歸納回翻譯三原則「信、達、雅」,這樣的情感藉由譯者之手,亦能很好傳遞到讀者的眼中。

陳育虹也提及翻譯不同於創作可以繞遠路,遇見語言的大石,想點辦法拐彎就好,翻譯則是看到大石在那,一定得盡力攀爬過去。「比如寫Nobody,它能翻譯成沒有人在這,也能說是無名小卒,甚至還有『不存在的人』──歧義性多,翻譯便是前後觀照,找到適合的譯法。」

發現歐思華目光時常鎖定在具邊緣特質的小人物身上,陳育虹認為那來自其母系家族的緣故。母女二人有機會能夠為貴族設計園藝,作為橫渡在皇家和平民的孩子,這影響著歐思華如何看待人世生活,或許是意識到身分的差異,也成了詩風裡的個人傾向。

長時間與花花草草相處,歐思華繼承母親的職業,開啟她對生命的沉思,以及自然如何使她意識到剝蝕是屬於「時間的藝術」。人類短暫一生相比恆久自然,竟也找尋到兩者之間相似的循環。對於弱勢族群的關懷,讓歐思華認知,渺小是需要被看見的。

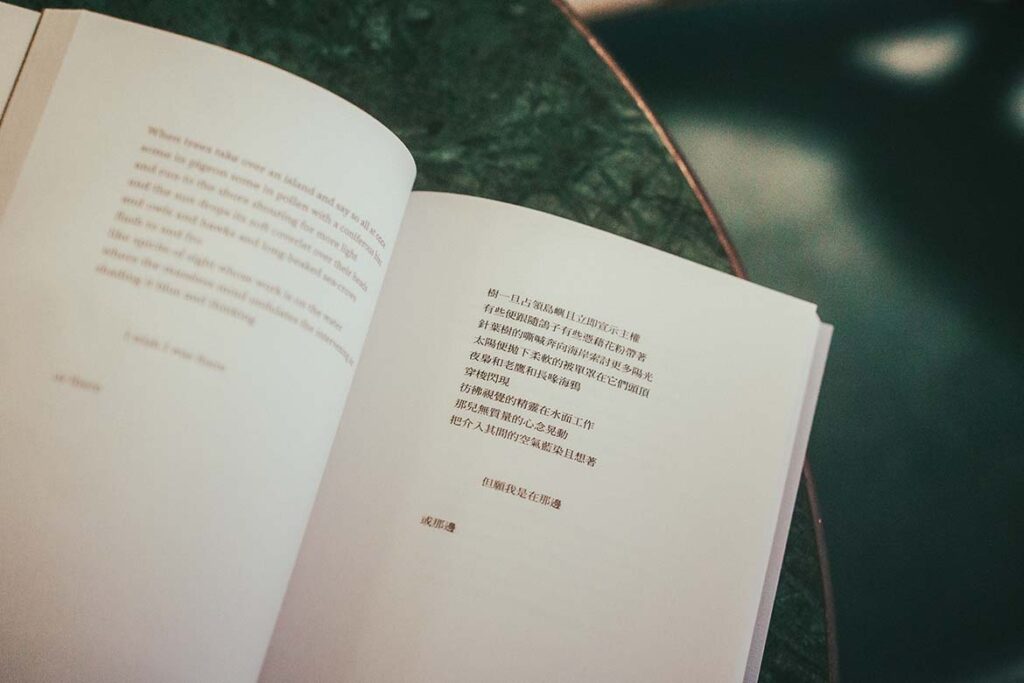

在《無名人》有段寫往阿加梅儂的妻子克呂泰涅斯特拉,和埃吉斯特斯密戀時耳語自問:「那個詩人這時還能聽見我們嗎那首/關於我們的詩他寫好了嗎他會如何/吟唱那丈夫最終遇刺之禍呢是否」這裡的詩人跳出畫面,走出畫內音,彷彿正是歐思華反問自身「會嗎,我會記下這些故事嗎?」陳育虹說:「詩人像是自嘲,有多少是我們知道的?留下的又有多少會被讀到,也沒有人清楚了。」她肯定著,「第一個真正的無名人就是他,詩人。」

歐思華以全知視野盤旋在詩中「詩人」所待的荒島,她悉心凝視,詩人踱步來回,成日構想那些可能發生、即將來到,又或終究是無疾而終的喃喃囈語。

詩集若說有什麼最大的隱喻,思索片刻後陳育虹說就是人生。如早前提到自然的龐大和孱弱人類的對比,這也是多數歐美詩人喜歡引介的命題,舉例有斯奈德(Gary Snyder)、奧利佛(Mary Oliver),或同為陳育虹翻譯的紀伯特(Jack Gilbert)和葛綠珂(Louise Glück)都屬此類偏遠、清透的寫作者。

深受劇作家貝克特的文字吸引的歐思華,《無名人》也被《衛報》評鑑為是具感官經驗的某種小說詩(verse novel),採用令人驚艷的多角敘事,同時放寬了文章節奏,整體趨於散文結構。

精心揀選物件,製造一齣反轉──像是多面體的晶石再次細分切碎──傳統史詩所忽視,歐思華在詩中寫及「就算他單腳怯怯落地時說/畢竟我並非無名小卒也許值得/比我命定的輝煌稍微光彩些的境遇/迷信無損誠信之人或許/沐浴完披上浴巾我又能/走了」多少安撫著眾多歷史洪流裡,那些也曾一閃而逝、用力度過金色年華的孤魂。

陳育虹談到這類小說詩是種自我挑戰,當有更多東西想被寫進詩裡,詩人便需要揣想如何延續思想的意念。《無名人》恰好是那寬闊故事應允詩人的疑問,像早先我們都明白,奧德賽的返航也預示他未來的出海,那是延續性之幽微,時間匿藏其中,而詩人選擇再次傳遞這古老螺殼發出的浪濤聲。

永恆的眼光誘使詩人可以觀察出剝蝕,生生死死的輪迴,歐思華瞭解時間殘留的,是最後也是最初。

採訪撰文|柏森

攝影|安比