【日常情話】以書寫, 穿越情感的時間差 ── 專訪李時雍與他的文學家庭

previous post

當相隔許久再與某人實體重逢時,你會在雙方的外型、個性、談吐上,感受到與彼此記憶裡的時間差,那是一道需要稍微費點力氣,去往彼此挪移的虛擬距離。

對李時雍而言,時間差卻造就他與父母之間的珍貴記憶。

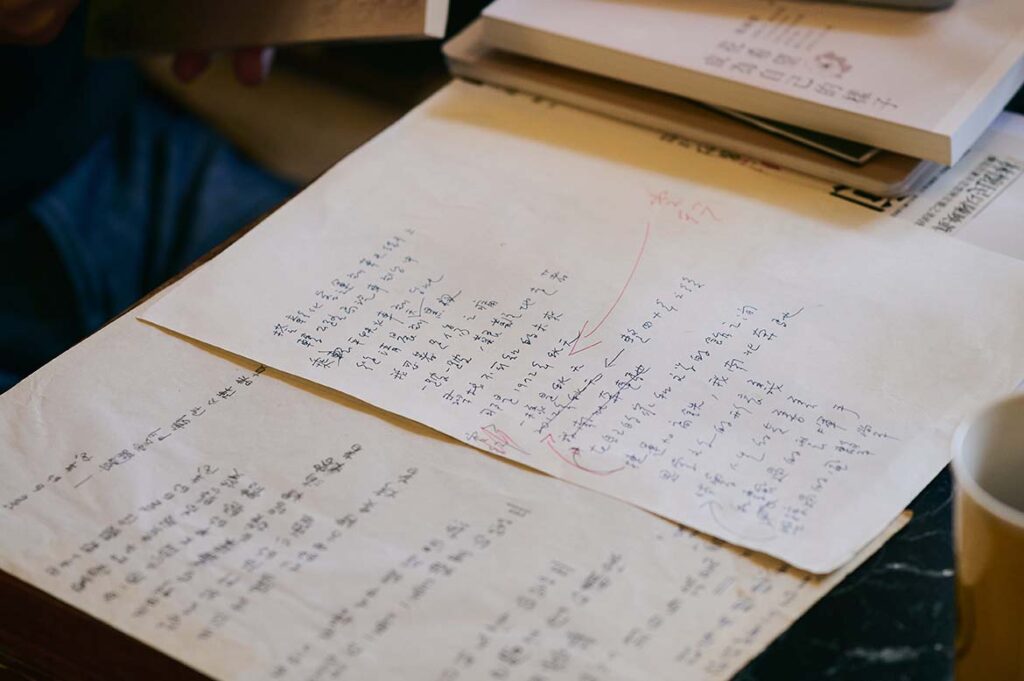

成長於文學家庭,最初受到父母的文學薰陶,經常來自紙條與書頁上的文字。李時雍從開本不一的書堆中,找出了七等生的《沙河悲歌》,部分頁面的字句側邊有些被黑筆標記、有些則是藍線,但皆是以尺細膩且工整的描畫,偶爾也會有重疊劃記的句子;書頁的上下緣都可以是速記區,落筆時會對應畫線區塊的顏色,行文則不拘直向或橫向書寫。

「有一個獨特的記憶,是起初讀他們的書去接觸文學的過程中,有時書頁裡會有大量的眉批。」時而是分析文本,時而感性橫溢,在李時雍心中鑿下了比書籍內容更深刻的觸動:「我看到那些筆記時,會忍不住想:他們為什麼會是這樣的心情?」

這般難忘的經歷,跟在日後透過文學、藝術作品面對自己的內在,而有所共感的時刻,有異曲同工之妙。李時雍的瞳孔裡正隱隱播映著,時空隧道咻咻迴旋的運作,「我通過書本,無意之間看到了爸爸或媽媽的心。那是一種奇妙的時間差,像是另一個層次的邂逅。」

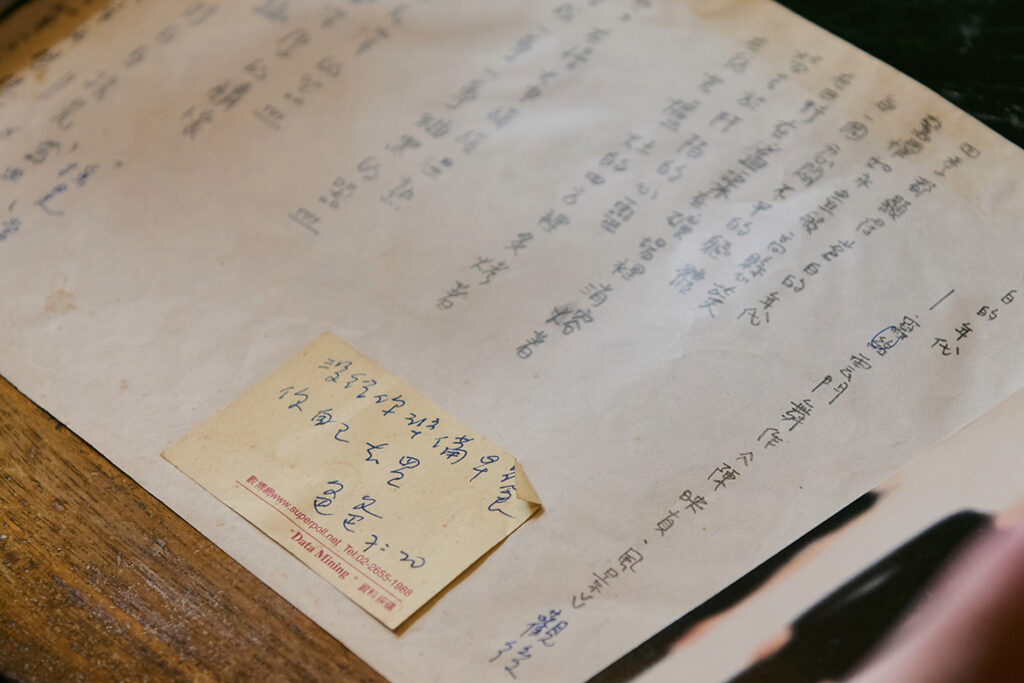

「最近剛好在整理房間,重新找回很多以前的手寫字。」李時雍分享自己在高中到大學左右,萌生了寫詩的興趣與學習欲望,那時手寫完詩稿後,會拿給父親看。例如有次觀賞完林懷民融入陳映真小說的舞蹈作品,在紙上刻下名為〈蒼白的年代〉的詩作,父親就在一旁留下讀後的回饋,包含對特定字詞、意象處理的建議等。彼時的父子互動,手寫和文學的結合成為了一種常態,也是自己對於手寫字最早的、熠熠發光的印象。

後來還擴及論文計畫的討論。「我房間的牆壁上貼了兩張紙條,就有我在寫博士論文最初的大綱,父親在上面寫了非常多意見。這些紙條都留下我自己在閱讀、書寫,或跟父親對話之間很重要的痕跡。」

李時雍肯認,自身和父母時常透過文字,交流情誼、也分享想法:「我們緊密連結的原因之一,是我們的工作和生活有時間差。如同剛剛提到在書裡相遇的情境。」乍聽令人驚奇與困惑,李時雍再度翻找出另一張紙條,邊端詳邊展示,「所以我們會很常藉由紙條對話。」

爸爸通常早上六七點就起床,接著準備去學校,媽媽起得稍晚,下午再去報社工作,李時雍的時序則居中。因此紙條成為親子互動不可或缺的橋樑,「比如我爸早上讀完詩,寫下想法後就留在餐桌上,等我出房門就會看到。」爸爸留給自己的字條大多關於文學,媽媽的則較日常向。

「我有找到一張媽媽寫到『如果不趕,就住下來念書、休息就好』,還有『桌上有便當』等等的紙條。那是適逢我在嘉義念大學,適應過程有點苦悶,有次去了彰化外婆家,媽媽也在。於是她以紙條告訴我,不要壓力太大,可以留在彰化跟外婆過週末。」

「媽媽的字比較日常親近。同時我小時候一度很希望,我的字可以像是爸爸那樣的『大人的字跡』。」盯著紙條沉吟了一番,李時雍拋出了這個小結論:「可能是真的很想趕快變成大人吧。」

李時雍也看過父母留給彼此的紙條,相對是較嚴肅、關於家中事務的文字,更多情感則貯存在各自的作品裡。然而見微知著,李時雍仍從紙條窺見了,文字不同於口語表達、甚至勝於口頭的魔力。

母親將父親李瑞騰的小名喚做「阿騰」,「但我媽寫在紙條上的時候,會寫疼惜的疼,字面的『疼』所觸發的感受,會跟聽到呼喚名字本身不太一樣。」看到字的當下,叫喚彼此的聲音會突然浮現,而字意背後連帶的情感亦隨之湧來。

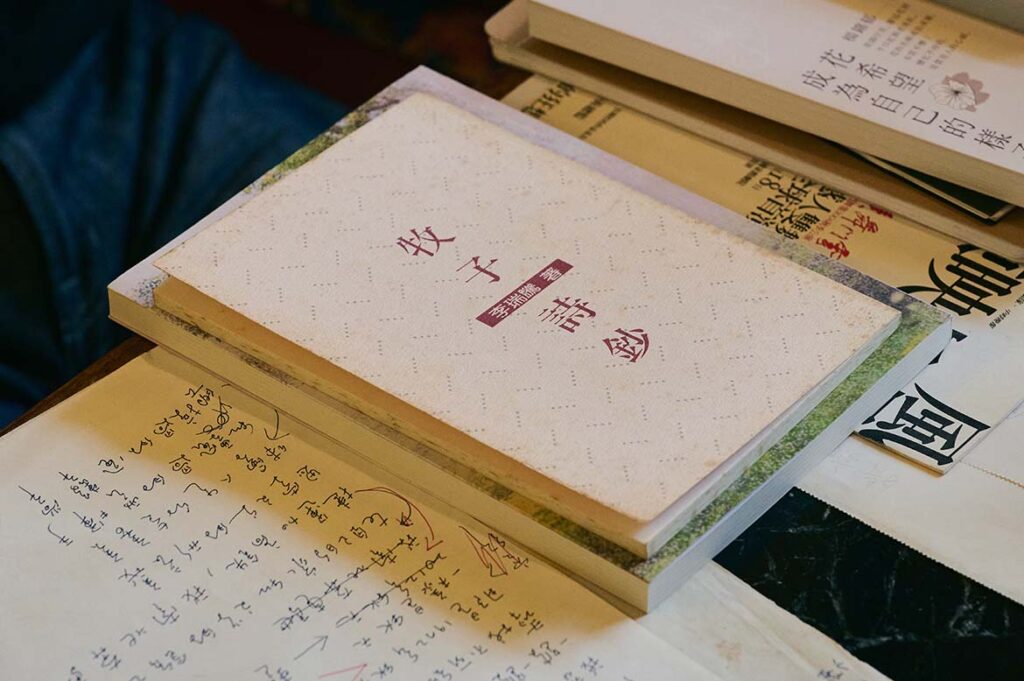

「大家很少會看到爸媽寫給對方的情書。」李時雍拿出父親的《牧子詩鈔》,「但我會在他們的作品中看到。日常生活中他們會跟大部分人一樣,展露某幾種狀態,可是回到安靜書寫的時刻,那些更深、更內面的情愫,會透過文學呈現。」《牧子詩鈔》裡的某些篇章正能夠印證這部分──父親在家通常較少話,其字條、詩作帶來的感受有某種程度的反差,而母親則藉由散文作品包裹更多的情意。

那大概是文學和書寫,作為傳聲筒、亦是傳情筒的力量。

不僅讓父母、親子間難以言說的愛更能溫柔地挖掘、展現出來,文字也將不同人生階段的親情互動,以琥珀之姿凝於張張紙頁上。「後來深深感到,跟爸爸合著《你逐漸向我靠近》是一件很珍貴的事。」經由《人間福報》專欄進行約一年多的父子對話,剛好是李時雍大學歷經轉折的那年:「每久久翻閱一次,都覺得它保留了很特別的時刻。我爸透過那樣的文字往來,引領我瞭解書寫的狀態與可能性。」

父親的工作時常至外地,也促成家人間不時分隔兩地,寫作與提筆寫字又會幻化成不同的連結魔法。比如父親擔任臺灣文學館館長時,恰逢臉書社群興起,李時雍就問父親:要不要寫一些字句來分享給大家?後來演變成父親將寫好的文句用簡訊傳給兒子,若有回家時則會留手寫稿,再由兒子協助上傳到臉書。

「手寫的紙稿會有修改的痕跡,也會註記上傳時的段落、分行安排。」李時雍默默發覺,父親其實將字句分享視為文學創作的一環,並認真以待:「就這樣形成一種特別的聯繫,後來我還幫他備份、整理字稿,他再重新下標題,變成一種留有生活軌跡的、近似日記的特殊文本,有些還收錄到詩集裡。」

近期也問過父親要不要再更新臉書粉專、或父子再合寫一本書──畢竟父子都走到下一個人生階段了,凝凍而成的生命雪花,又將會是不同的冰晶形狀。而無論答覆如何,文字與書寫,都將繼續在這個文學家庭陪伴彼此,並持續灌溉出繽紛的情感花朵。

採訪撰文|邱映寰

攝影|賴沛雋

場地|明星咖啡