睽違六年,連明偉重磅推出近三十萬字的長篇《槍強搶嗆》。採訪完後,一陣簡短的快問快答,道出他真實的心聲——出版完了,到現在有什麼感覺?「大概是擔心吧?因為很厚啊,想說都沒有人看吧。請大家支持!」既然擔心大家沒有時間看,為什麼又寫長篇?「因為我覺得寫那麼長,可以好好的去處理它。」

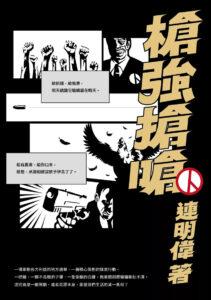

《槍強搶嗆》

印刻出版(2025.02)

一張票,一世情,祝你我永遠高票當選。一場熱鬧滾滾的頭城鎮長選舉,一隻聽得懂人話的當選雞,一把謎樣的手槍和一枚子彈,四個來自不同社會階層的關鍵小人物,有求生欲、愛欲、金銀貪欲、家族糾葛的執念,全數交織,將眾人捲入一段狂熱的地方選舉漩渦。

Q 選擇頭城地方選舉為主題,頭城之於台灣,有何種特殊政治生態?選舉之於你,又是何種意義?

A 首先,是以最熟悉的故鄉,作為關懷的起點。頭城的選舉之於台灣,吻合幾個「非都市」特徵,包含青少人口外移、宮廟文化、人口老化、物價飛漲、抹黑綁樁等,一樣不少。我發現頭城地方選舉很常上全國新聞,彷彿仍維持十幾年前、一種鄉下「原型」的選舉文化,充滿利益糾葛。頭城曹乾舜前鎮長因收賄三百萬,以及鎮民賄賂九十萬交換任職清潔隊而被關,私底下民間盛傳,因為錢分配不攏,現任鎮長(曹前鎮長的敵手)刻意曝光消息;曾經擔任頭城鎮長數十年的林樂善也因貪汙罪名定讞,被褫奪公權以及追繳貪汙所得⋯⋯頭城太常上新聞,把場面搞得難看,互相攻擊似乎已變成一種選舉文化,其他地方可能是暗流,譬如買樁在台北或都市,已不會呈現在檯面上,但在頭城十分鮮明、生猛。

從國外回到頭城生活,發現許多事情的運作,鎮長說什麼就是什麼,如同小鎮霸王,中央的指示也無法干預地方運作,我從這裡開始思考,選舉和生活息息相關。至於台灣的影視和媒體,著重中央的選舉操作,地方選舉容易被忽略掉,這也是我在創作上想補足的一塊。

Q 《槍強搶嗆》不只是書名,四字也是四大篇章的分題,對應四個選舉漩渦中的小人物主角,候選人面容卻相對模糊。當初如何設定人物和結構?

A 從一開始,我就沒有打算寫候選人,相較於他們在權力之中的爭奪,我更想去釐清、關心在他們身邊受到影響的人。他們因什麼原因待在候選人旁邊?對未來存有什麼想像?知不知道自己可能助紂為虐?從不同出發點進入選舉,來自不同社會位階的他們,如何觀看事件。我更感興趣的是檯面下,他們有沒有猶疑的時候,在堅持和徬徨的時候,怎麼做出決定──也就是「人性」本身。人性曖昧、複雜,同時擁有正面與負面想法,相互糾纏。政治人物定位太鮮明,不利於文學的展開,待在他們身邊的小人物,才有更值得琢磨的人性。

原本想要寫選舉,後來發現真正運作的是權力和政治。四個角色的權力結構和社會位階截然不同,我將他們放在一個更大的社會網絡下去檢視。人不僅僅存在於家庭,還會延伸到小鎮、社會、國家,這樣的延伸會產生不同系統,系統有時相互結合、對抗或箝制。

「槍強搶嗆」是一個字音不同的變體,可能我曾經在菲律賓教中文,對平上去入能產生的不同字及字義,格外敏感。主體是選舉,激發四個不同變體:三十幾歲待在鄉下的黑仔,對未來感覺徬徨;四十幾歲的蔓姐從外地來到宜蘭,以外來的眼光觀看;六十幾歲的阿蕙嫂久居頭城,與黑仔遙望「我可能還有未來」的狀態有別;五十幾歲的謙和自外地返鄉,融合在地與外來的眼光。我好奇將這四個不同身分的視野/系統放在一起時,究竟會產生如何的戲劇張力與糾葛。

Q 四大篇章,語言跟著不同主角而轉換,有黑仔的兄弟垃圾話、蔓姐女性的優柔深情、阿蕙嫂的撒潑瘋魔,及陳謙和的自我質疑檢視,內文時有意識流或繁複疊加,各小篇題猶如血淚幹話標語集。這樣強烈的風格,想為小說呈現怎樣的效果?

A 十幾年來,影視大規模取代了文學,但許多改編和劇本都從文字開始,所以文學還是走在影像前面。許多影視人可能會因這樣的觀點,打我一巴掌(笑)。我想利用文學的根基,對抗現今已經是影像襲擊的思考。我相信文學或文字的展現可以更為豐饒,同時無可取代。

另一方面,想要挑戰既有的「美學規範」和「文學系統」,大家究竟可以接受文學有怎樣的展現?我們可能對文學有先天性的偏好:抒情性、思考性,或某種篩濾,把文字變成非常乾淨。這樣並非不好,但與真實生活似乎產生很大的距離,我想讓兩者更為靠近。這本小說使用許多生活語彙,這些話語為什麼不能變成文學呢?最近在讀描寫加勒比海的《七殺簡史》,裡頭充斥髒話,閱讀時很難進入,先天排斥這樣的文字。有趣的是,我曾在當地生活,知道作者如實呈現在地用語。因此明白閱讀的不適,呈現我某種美學偏好,使我知道自我的侷限。

Q 「搶」之篇穿插三個「物」的小篇章,試問安排「物的自白」的緣由?

A 第一是形式,「槍、強、搶、嗆」四篇章如果沒有做形式上的調動或某種文本的溢出,可能過於單調。第二是觀念上的辯證,印章、麥克風和黑色石頭都在討論某一個概念,關於觀念的思辨,較難出現在四個人物故事中,因為長篇人物已經活起來了。所以透過這三個物件,補足對「權力」的闡述。

Q 各方眾神明在書中有諸多篇幅,「神」在小說裡,有怎樣的隱喻?

A 直覺來講,「神」是對土地的看顧。提問中「重新啟動」這件事,成為小說一個重要的潛在意圖,包含先前提到:如何界定文學和美學、社會位階如何突破、選舉的可能等,處決所有已經僵化的一切,有重新啟動、重新洗牌、獲得新人生的可能。頭城宮廟眾多,各神明的聖誕,每每讓小鎮有活起來的樣貌,歲時節慶融合許多政治色彩,廟宇連結人、政治以及在地情感,成為某種內化的精神狀態。

Q 長篇磅礡大氣,最後卻留下幾個核心謎題,例如槍的結局、兩百五十萬的抉擇,以及收束節點的選擇。這些有意的省筆,背後是怎樣的思考?

A 之前朱和之學長也問到兩百五十萬的抉擇,其實最後謙和丟出紙錢時,也一同把真鈔全數撒了出去,小鎮人民不是搶紙錢,是搶真鈔,在那刻成為受賄的共犯。槍的結局和小說的收束相互連結。各篇章的最後一句,都有個黑體字:〈槍〉是「強」,〈強〉是「搶」,〈搶〉是「嗆」,啟動下一篇章。最後〈嗆〉是「槍」,我故意留下一個懸而未決的狀態,彷彿回到最初的時間,讓人民擁有選擇的權力,帶著子彈的硬度,以及槍的沉沉重量,決定不一樣的未來。

Q 小說完成於二〇二三年,歷經兩年多的漫長修改,直到出版前夕。請分享主要修改的方向、原則或意外的轉折?

A 寫完後結構沒什麼變化,修改的重點在於如何做出更精準的表達,在哪裡要停頓、在哪裡不要停頓,找到風格式的語言去表達,同時避免過分咬文嚼字。字句調整的拿捏,對我來說是很困難的。重點不在演繹作者是否能寫,而是要透過小說這藝術形式進行某種溝通。這本長篇小說的風格確確實實比較強烈,精簡是一種風格,繁複也是一種風格,我想要探索語言的延展究竟有怎樣的可能性。

故事內容也有一些調整。四個篇章輪流寫成,寫完〈槍〉後沒辦法直接寫〈強〉,語言系統要重新置換,至少要中斷一到兩個月的時間,完完全全不寫,這過程十分艱難、挫折。也因寫作的中斷,四篇獨立寫完後,才發現〈強〉裡「雞」的時間順序出現狀況,單篇看沒問題,全篇看時,死掉的雞卻重新出現,所以進行全部的修訂。

Q 二〇一五年《番茄街游擊戰》菲律賓、二〇一六年《青蚨子》頭城、二〇一九年《藍莓夜的告白》加拿大及二〇二五年《槍強搶嗆》頭城,這樣「異地|故鄉」的往復,是否有意為之?順序吻合實際的工作經歷,或可大膽預測下一本小說,將以夏威夷的移民為題?

A 夏威夷的小說在二〇二〇年已完成初稿,二修過卻有些遲疑,當我書寫福清人的移民故事,企圖滲透到角色內心時,卻發現對他們不夠理解。後來預計修正為當台灣面臨中共威脅,未來選擇移民美國,如何獲取身分的種種故事。這幾年,同時處理一本COVID-19長篇。三、 四年前有許多新冠主題的作品,這兩年卻幾乎沒有,我覺得十分奇妙,難道文學會因為時間而有價值上的明顯變動?預計分上下篇,上是遇上COVID-19,下是我們如何回復到原本的生活,作為對照。現階段正在處理這兩個長篇,但不知道哪個會先出版。

採訪撰文|吳緯婷

宜蘭人,師大國文系,倫敦大學Goldsmiths學院藝術行政與文化政策碩士。處處好奇,容易受歧路吸引,喜愛迷途風景。曾獲林榮三文學獎、優秀青年詩人獎、金車現代詩獎、教育部文藝創作獎等。著有詩集《白T》、《一次性人生》,散文集《行路女子:記每個將永恆的瞬間》、《三十女子微物誌》。

攝影|小路