蔡素芬老師的《藍屋子》透過一個歷經晚清、日本殖民到民國時期的百年旅館沿革,透過滿載古董的藍屋子與商船貨物的流傳間,巧妙把歷史時間更往前推向大航海時期的荷蘭。同樣在魏德聖導演《台灣三部曲》直接將背景放置大航海時代;兩位不約而同將作品的台灣史上溯到一六二四年荷蘭東印度公司在台灣的時期,為何選擇以荷蘭大航海作為起點?透過近四百年的跨度,從日本殖民時代推到荷蘭殖民時期,是想呈現怎樣的族群和文化群像?

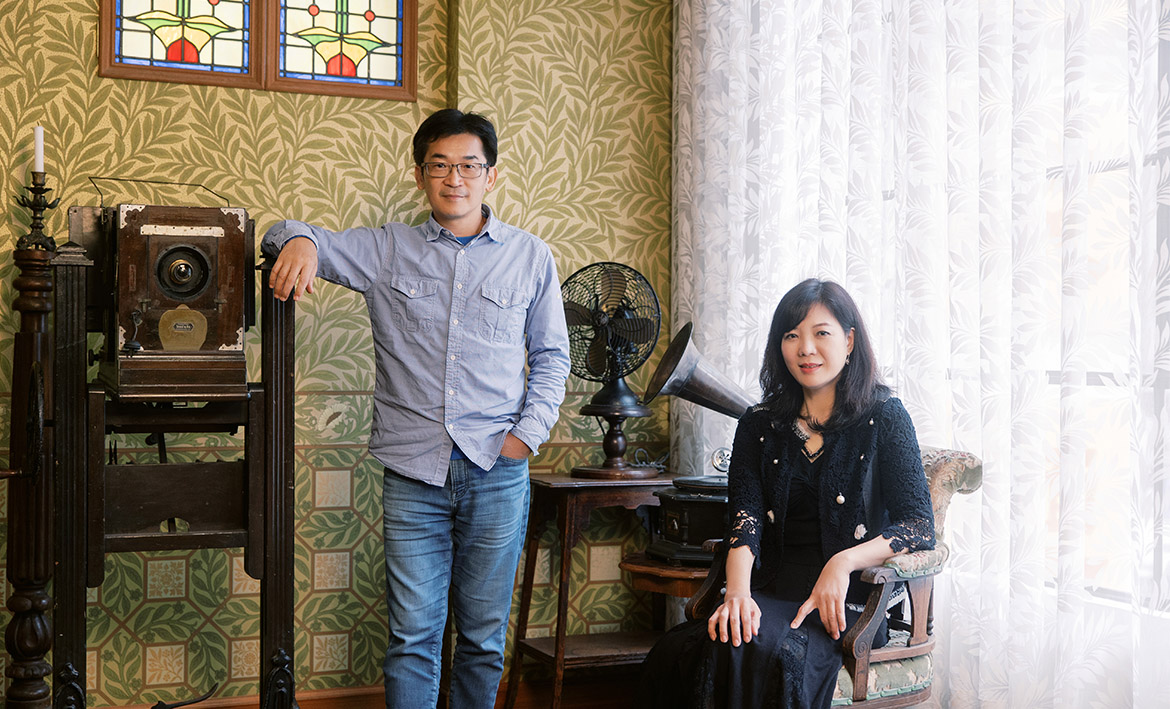

一九六三年生,淡大中文系畢,德州大學聖安東尼奧分校雙語言文化研究所進修。一九九三年以《鹽田兒女》獲聯合報長篇小說獎,並改拍為公共電視開台戲劇,隨後一九九八年出版的第二部《橄欖樹》獲中興文藝獎,二○一四年完成此系列的第三部《星星都在說話》,歷時二十年,主題各異、人物相繫的作品系列反映了不同世代所處的社會環境及其人生處境。其他主要著作為長篇小說《姐妹書》、《燭光盛宴》,短篇小說集《台北車站》、《海邊》、《別著花的流淚的大象》及譯作數本。

第四十五屆金馬獎臺灣傑出電影工作者。執導電影獲獎無數,曾以《賽德克.巴萊》入圍奧斯卡金像獎最佳外語片九強。屢創國片佳績,《海角七號》與《賽德克.巴萊(上)太陽旗》分別以5.3億、4.7億高居臺灣影史電影票房冠軍與亞軍。

歷史故事是由人開始的: 述說百年台灣的起點和延續

Q:兩位構思百年台灣故事之前,已累積不少聚焦特定歷史時空展演台灣記憶的作品。請問兩位最初為何選擇以台灣史為題材?是當時就有意識創作跨越百年的台灣史故事嗎?每部作品是否有延續與對話?

蔡素芬(以下簡稱蔡)人的移動往往與時代有很大的關係。我的長篇小說著重關注大時代下人們的生活方式,以及時代對人的流動產生什麼影響。寫《鹽田兒女》時起因是想記錄一個村落的變遷與沒落,觀察農業走向工商社會,產業如何改變人們生活。我從大學開始寫作即關注時代性和社會發展之間交互影響的題材,往後書寫也常注意這個面向。後來寫系列作《橄欖樹》和《星星都在說話》,三本書把台灣從四、五十年代到兩千年的社會政治變遷囊括進來,尤其政黨輪替使人們的身分認同出現分歧,有人焦慮迷惘,也有人從中獲得肯定。二○○九年完成的《燭光盛宴》,就觸及大歷史題材,描述那些跟隨國民黨政府從中國到台灣的軍人與家眷如何在台灣安身立命,與台灣人相處。那本小說以事件隱喻台灣有些人在身分認同的迷失,不知如何定位國家和自己的位置;也影射我們受到軍政一致的思想教育,導致台灣歷史全貌被掩蓋。而《藍屋子》鳥瞰的範圍更大,這種歷史書寫是逐步進行的。當我們跟父母輩、孩子輩的時代感都不同時,我會好奇,不同時代的人到底都在想什麼。我想通過小說來關心整個時代變化。

魏德聖(以下簡稱魏)我剛入行做學徒時總跟著導演,正摸索要拍什麼電影,也開始練習寫劇本。那時還沒有什麼歷史觀或太多社會關懷,所有社會觀察都來自於生活感;我跟各階層的人聊天,得到很多訊息,但總覺得創作現代題材有點無趣。當時剛好看到電視新聞播報一九九七年香港即將回歸給「中華民國」還是「中華人民共和國」?接著一個畫面出現台灣原住民「還我土地」的抗爭運動。我記得,那是個雨天,一群原住民手腳粗壯身著輕薄黃雨衣在行政院門口抗議。後面車水馬龍卻沒一輛車、一個人停下來關心。這麼健壯的人,在行政機關前顯得那麼單薄,在寬廣的馬路與台北市區這麼無助。這些人怎麼出現在這裡?我想,難道我們失去的只有土地嗎?還有沒有其他東西?這個好奇促使我去翻查霧社事件。我最初對原住民的認識只有「霧社事件、莫那魯道」這八個字,但從漫畫和書籍吸收更多細節後,我覺得這個故事實在太精彩了。這才知道,小時課本那兩行字原來包裹著龐大複雜的故事,我想把這個故事寫出來。

歷史是從人開始的。一翻開《霧社事件》的漫畫就是莫那魯道,兩旁站著部落勢力者。像拍照呈現出人與人對看的姿態,像他有故事要說,你等著聽故事。照片是讓我進入一個人物故事的開端。我要把霧社事件改編成劇本時,遭遇許多矛盾。你很難站在單一視角看一件事而不與外在矛盾。獵頭是對的嗎?可是在他們文化立場確實沒錯。在編劇過程中,我無法說服自己,提筆放棄兩次之後,就去找漫畫作者邱若龍。他是研究該部落二十年的研究者,他告訴我:「你要用3D角度看這件事,你要用天、他們祖靈的視角來看這個族群,才能解讀他們做這些事的目的。」這讓我轉變很大,花了一些時間調整思考,無論是日本人、原住民,或協助日人的部落,都應站在他們的角度去理解他們所看到的世界、被養成的教育模式與傳統,包含考慮部落之間的關係,以及山上和山下的制度;更好的去揣摩他們面對各種危險狀況的合理反應。「台灣三部曲」是在《賽德克.巴萊》劇本寫完之後寫的,所以用「荷蘭」、「漢人」、「原住民」三種角度去詮釋一個時代,沒有好壞人之分。我後來做《KANO》也是這樣,其實《海角七號》是我最後完成的劇本,反而最早拍成,因為它市場性較大。但歷史專業替我解開一道關卡,不用好壞來論斷歷史人物,而用憐憫的角度來理解。我往後寫劇本都帶著這種思維,不由好人與壞人構成戲劇衝突;而改從環境、權力問題造成衝突感。我很少直接描述權力者的問題,但如果要寫,我可能最想以黑幫第二代接班教父的角度來寫鄭成功,那個詮釋關節一變,整個角度全開,就不會被正史所框架。

歷史書寫是逐步進行的。當我們跟父母輩、孩子輩的時代感都不同時,我會好奇,不同時代的人到底都在想什麼。我想通過小說來關心整個時代變化。

——蔡素芬

台灣史的時空擷取、族群形象和歷史觀點

Q:蔡素芬老師的《藍屋子》透過一個歷經晚清、日本殖民到民國時期的百年旅館沿革,透過滿載古董的藍屋子與商船貨物的流傳間,巧妙把歷史時間更往前推向大航海時期的荷蘭。同樣在魏導演《台灣三部曲》直接將背景放置大航海時代;兩位不約而同將作品的台灣史上溯到一六二四年荷蘭東印度公司在台灣的時期,為何選擇以荷蘭大航海作為起點?請問透過近四百年的跨度,從日本殖民時代推到荷蘭殖民時期,是想呈現怎樣的族群和文化群像?

蔡 《藍屋子》切入的角度不是直接談荷蘭人的佔領事件,而是以象徵性的方式講「貪慾」。我想從人與國家的貪念去寫航海時代以來,荷蘭、西班牙往東方一路建立殖民地的原始欲望,為的就是鹿皮、糖、煤、香料這些物資。在過程中不斷侵略他人土地,把東方貨物運到西方,然而船隻交流頻繁之後,西方的東西也會運送過來。大航海時代以來,人們為了物慾和土地資源展開國家侵略,卻也打開東西文化交流。台灣就在這樣的歷史脈絡中成為被侵略的地方,荷蘭人統治台灣三十八年,引進漢人從事勞力,台灣的漢人活動熱絡起來,漢人人口開始增加;他們也去日本和中國,因為船隻往來而造成東西文物交匯。我們可以從歷史文物看到那個時代的交流痕跡。用小說事件去影射那個侵略史,大方向是希望能印證歷史,所以寫到荷蘭與日本,用器物去勾勒物質慾望的循跡。全世界是為了物慾才促成殖民主義,這個貪欲能擴大到國族,也能以個人為縮影。這都跟人性有關;從個人的貪戀到國家的貪念,當中觸及道德問題辯證,也是一層人性的反映。也透過小說,回看台灣曾發生什麼事?如何來到今日。

魏 為什麼從荷蘭時代開始?因為更早都是部落口傳,沒有文字紀錄。荷蘭貿易公司對文件的保留非常有系統,每天都和公司回報航海、建城日記,甚至連與鄭芝龍、日本人的書信往來都有。另外一個最重要的原因是,那是台灣歷史各個支流匯集成大河的時間點。那是個有趣的時代,原住民族文化、漢族移民文化跟外來殖民文化都匯聚在這裡。我想用「相識(熟似)」這種互相認識、熟悉和碰撞的過程來理解這個現象。這中間有很多利益和語言的衝突,有強弱的欺壓,與不同族群之間的愛情發生。西方描寫大航海時代加勒比海的故事很多,但沒有亞洲。大航海時代下的亞洲,日本講德川家康,中國講明清之際,都沒有講到台灣蓬勃的海洋活動。為什麼西方人可以遠到台灣?台灣剛好位在黑潮支流,原本停在印尼巴達維亞的船隻在夏季會漂過台灣海峽到日本平戶,冬天則自動把船帶回巴達維亞。奇妙的黑潮帶來了商業,也帶來了侵略。同時,西方人一直懷疑傳聞的金銀島是不是台灣?當他們發現日本產銀之後,就更懷疑,台灣是不是金島?荷蘭人來台之後,耗費長時間從恆春、台東過卑南,一直尋找金礦,卻被卑南人耍得團團轉,損失整組探金隊。很有趣的是,當時荷蘭人還沒脫離西班牙統治,打八十年獨立戰爭未果,最後為了黃金與西班牙人在台灣北部打了一場獨立戰爭的勝仗,順利接管北部。荷蘭人遍尋不著金礦,黃金島夢碎。沒想到後來日本人在金瓜石(福爾摩沙)挖出黃金百頓,國民政府來繼續挖,直到六七十年代才停。那是個精彩未知的年代,很多好萊塢式大航海的幻想。這個時期的台灣那麼浪漫有趣,為什麼不從這裡發揮,而只重複一些愁苦被欺壓的故事?這是一個商業貿易的時代、也是個侵略和反抗的時代,在歷史階段裡,這更是一個自由的時代。

說歷史故事的工具:電影、小說的文學影像與歷史再現

Q:小說以文學語言建構故事,電影則是以運鏡和影格堆疊故事;兩者在藝術感受上有相通的美感,在媒材性質具體不同。請問魏導演編劇時如何營造電影的文學性與藝術性?蔡老師寫小說時是否也考慮影視畫面?創作歷史題材時,彼此相通或難以跨越的難題是什麼?

蔡 小說和電影很重要的就是畫面感,魏導電影的畫面美感和氛圍很有文學性,觀者可以用畫面感受到影像的文學性,而小說要用文字帶動想像,讓讀者在腦袋搬演電影。雖然小說是虛構,但寫歷史題材還是要盡量還原那個時代該有的環境。因為要依靠背景編織故事,所以對常民生活的器物和與情節相關食衣住行任何面向都要做詳實的研究。尤其當觸及明確年代的時候,就要翻查史書。比如描述鑄鐵菊花,要了解日本在十六、七世紀的鑄鐵工藝發展。在航海時代體積龐大的羅盤逐步發展為輕巧的指南針,所以一兩百年前的器物發展,需要背景資料來支撐才能掌握物件變化的時代感。台灣有很多很好的地方誌,比如在台灣日治時期一八九五年前後,淡水在教育和文化各層面都被地方誌整理得很詳盡。我寫第一代經營的茶棧時,就找到當時的茶棧照片,逐一去還原時代場景。小說中關於文物的觀察,則是靠翻閱相關刊物和對古董知識的接觸累積。即便如此,我認為轉譯很重要,身為創作者,我們消化許多複雜的史料,讓它簡化而活化,讓讀者、觀眾對時代事件一目瞭然且印象深刻。電影和文學都是藝術創作,不全照實抄錄的部分,要由創作者去轉化。掌握時代原則後,應該要關注作品走到什麼方向,呈現出什麼,這是創作者個人的美感和節奏展現。小說與電影都是藝術創作而非傳記、紀錄片,史料有時作為媒介物,藝術創作目的可能在啟發什麼,而不在純粹紀實。

魏 對我來說是先有故事,再想發生的時代,然後才大量讀那個時代的史料。如果寫荷蘭時期,就得全面瀏覽相關資料而不侷限在故事背景,必須了解整段歷史,善用時代該有的事物去烘托角色,才能把故事襯托得更有力量。所以我對產業、漁獲、交易物品和荷蘭人的信仰、新舊教改革、東印度公司的發展始末,及原住民遷村、文化變遷的過程很感興趣。史料是生硬的,可是我們面對大眾,要像老人對孩子講故事那樣把這些轉譯出去,這個過程十分辛苦。電影還比小說多一件事,是要把文字變成具體畫面。比如吃飯,對我們來說是:吃什麼、怎麼吃?蹲著或坐著,用瓷碗、陶碗,還是木碗?都要考慮時代的還原性。一個明朝到台灣的海盜,如果穿衣只求保暖不求國族尊榮,荷蘭帽好用就可戴,會穿跟人交易來的皮鞋,餓了也能吃麵包。這是個生活充滿混雜文化的時代。當中式、西式和原住民式都混搭在這個時空,你怎麼去清楚呈現不同族群的特性?器物也是,如鑿井、鑄鐵、造海提的工法,是依照哪個時代哪一民族的手法?形式怎樣?文獻會記錄建材,但不一定紀錄如何建造。關於語言的部分,我們這次仍然以較學術性的方式還原西拉雅語,它基本上是對的,但很難確認還原的程度是否有生活感。閩南話也分南腔北調,我們只能用廈門話為主,再安排幾個特殊角色用不同腔調。荷蘭話的部分,斟酌好久才妥協用現代用語,因為古荷蘭語連荷蘭人都不懂;就像電影對白講文言文,腦袋轉兩圈的時候畫面已經過去。演員就算說古荷蘭話,對方不能馬上聽懂,也顯得尷尬。後來只尋求專家協助呈現部分古荷蘭語歌謠,用這樣解決電影的多語言問題。

最困難的是,由於我們據實改編,一些細微的差別容易被責咎。比如我二十年前寫好劇本已拍好部分片段,但新的研究發現出土,就有人拿最新的研究批評我五年前拍好的片段。電影最重要的是講故事,是讓你對這個時代、人物和土地增加認同度,如果依照史料搬演,那比紀錄片還難看。史料不帶感情,我們只能在不更動大歷史的情況下調整小歷史來使角色和故事更飽滿。那是關於人性揣摩的更動,做《賽德克.巴萊》的時候就曾受過質疑,其實我看過史料也知道當時被記載的狀況,但適度的調整會使整個故事更合理。我們在《台灣三部曲》用三種動物象徵每個族群的隱喻,也是閱讀大量史料才有的想法。用蝴蝶描述貪婪愛玩、光鮮亮麗來台灣,治理壽命卻短暫的荷蘭人。以鯨魚描述漢人海盜,是因於台江內海古稱鯨骨之海,很多鯨魚擱淺等死,當時被官逼民反的海盜,命運就跟鯨魚類似。而以鹿群代表西拉雅人,是因為他們受到荷蘭人利誘而改變價值觀,過度獵殺梅花鹿導致鹿群消失,最後連西拉雅人也一起消失。我把每個族群的特性、命運和台灣特有種的生物相互連結思考。

物質的召喚:特殊物件空間作為歷史銘刻與當下認知的雙向溝通

Q:在《藍屋子》這部小說中,「物質」是見證、流傳時代記憶的重要憑藉,不只保留過去也通向未來。不曉得魏導演《台灣三部曲》是否也有類似設計?兩位如何在創作中想像、拿捏大歷史時空與小人物之間的距離?

蔡 這部小說繁多的物件是要串連歷史感。人的生命很短,但物質可以延續兩三百年或更久。一只皮箱,因為歷史時間點不同,從西方搬到東方,從十八世紀搬到二十世紀,未來可能到日本、來到二十一世紀。尤其十幾世紀以來的古董承載了許多人的故事,它的生命會比人更久。我們可以透過它看到十八世紀的風情,未來一百年那個風情還在那裡,百年後人們也可能使用它。寫這些器物是想增加小說的豐富性,也反映歷史,並傳達人有無盡物慾的概念。我想從個人物慾反映國族貪婪,「藍屋子」就變成大空間的象徵。小說提到一些複雜的時間、空間概念,主角華生是空間設計師,以及我把寫小說這件事也包含在內,這些都是構成小說的元素。小說中的人物講述記憶中的人事,時空的距離就如近在眼前。

魏 我們都知道演員由內而外的表演效果最好,但我們幾部電影都用素人演員。他是球員、原住民而不是表演者,他演自己。可是演自己,要怎麼從內而外打通他歷史族群的血脈?這是我們電影一直在創造的可能性。當我們把部落場景、配件陳設好,讓他們穿上傳統服飾,紮起頭髮。當他們抱起自己的器物走進拍攝現場的時候,他相信他就是那個時代的人。他是真的相信!我常看到老照片很多賽德克人會蹲在地上烤火,當我在拍攝現場推開門,全部人蹲著烤火、回頭看我的姿勢,完全是老照片的還原!那種感動使我體悟到,原來由內而外之前,要從外在物件和環境去創造,去讓這個人相信,他就是那個時代裡的那個人。之後他就能用這個模樣去自然表演。創造時代,並把那些物件放回這個時代氛圍,它才會跟人物有緊密的黏著感,真正在環境裡演戲,而不是在背景前演戲,這很不一樣。

創造時代,並把那些物件放回這個時代氛圍,它才會跟人物有緊密的黏著感,真正在環境裡演戲,而不是在背景前演戲,這很不一樣。

——魏德聖

百年台灣故事創作的願景與未來發展

Q:請兩位老師談在創作「百年台灣史」系列作品時,是否採取了一些有別以往的實驗?對這部作品的期許與未來創作計畫是什麼?

蔡 儘量讓每部作品的表現方式不同,《藍屋子》是由奇幻進入敍述主體,講歷史的同時也羅織書寫技藝對一個創作者的侵入性。這是我過去沒有嘗試過的寫法。沒有特別的期許,只能說是自己對小說技藝的實踐,判讀由讀者決定。我的確有下一部作品正在進行,唯一的原則是不要重複技法。還沒寫成很難具體說明,完成了才算數。倒是魏導拍台灣三部曲,應該有船吧,在電影裡如何運用船?我在寫《藍屋子》時,特地在阿姆斯特丹的博物館參觀了許多大航海時代不同階段的船隻造型。

魏 電影裡我們用的是拍攝船,但其實「三部曲」這個電影是把夢做大,把累積的能量開發成一個園區。台灣二○二四年剛好逢一六二四年滿四百年,我們未來計畫打造三艘船,一艘完全復刻的西式船在園區作博物館展示,兩艘中式船則分頭遊台灣和世界。繞全台的船會停泊在漁村一週,每個晚上播放電影,安排舞台劇或音樂表演,讓各地方的孩子們每年將有一週讓人期待的活動,像創造全台豐年祭的概念,希望達到藝文下鄉、體驗教育的功能。也期待透過這樣的喚醒,把話題和場面做大,讓大家對於自身的土地文化有感,知道台灣的歷史和人文是有根的!但接下來還是會回到電影本身,從人物去理解每個時代有趣的故事。不見得都是由我拍,也許透過我去找有趣的題材編劇,再給更好的人製作。以往單獨作業,三年交一部作品,這樣一輩子只能做幾件作品;與其單打獨鬥,不如匯聚團隊能量,才能同時做更多事。雖然願景如此,不過最重要的還是先把眼前的事做完。完成之後,後面是否有能量持續倒也無所謂,我覺得這件事若能完成,我感覺責任已了。

延伸閱讀: