previous post

二〇二四年第十屆楊牧詩獎的得獎作品,扈嘉仁的《從我體內分離的聲音》(後更名《食言犬》),李修慧的《身體演化我》;柏森的《原光》陸續於近期出版。三位年輕詩人的詩集,在命名與概念上皆緊扣身體/主體經驗,帶來了嶄新鮮豔的視界。本期巷口新書攤,特別邀請到柏森、李修慧兩位詩人,為我們聊聊得獎、出書的心路歷程,與他們創作之間得失閃現的主體。

WHAT?

●《原光》・柏森/著・時報出版(2025.02)

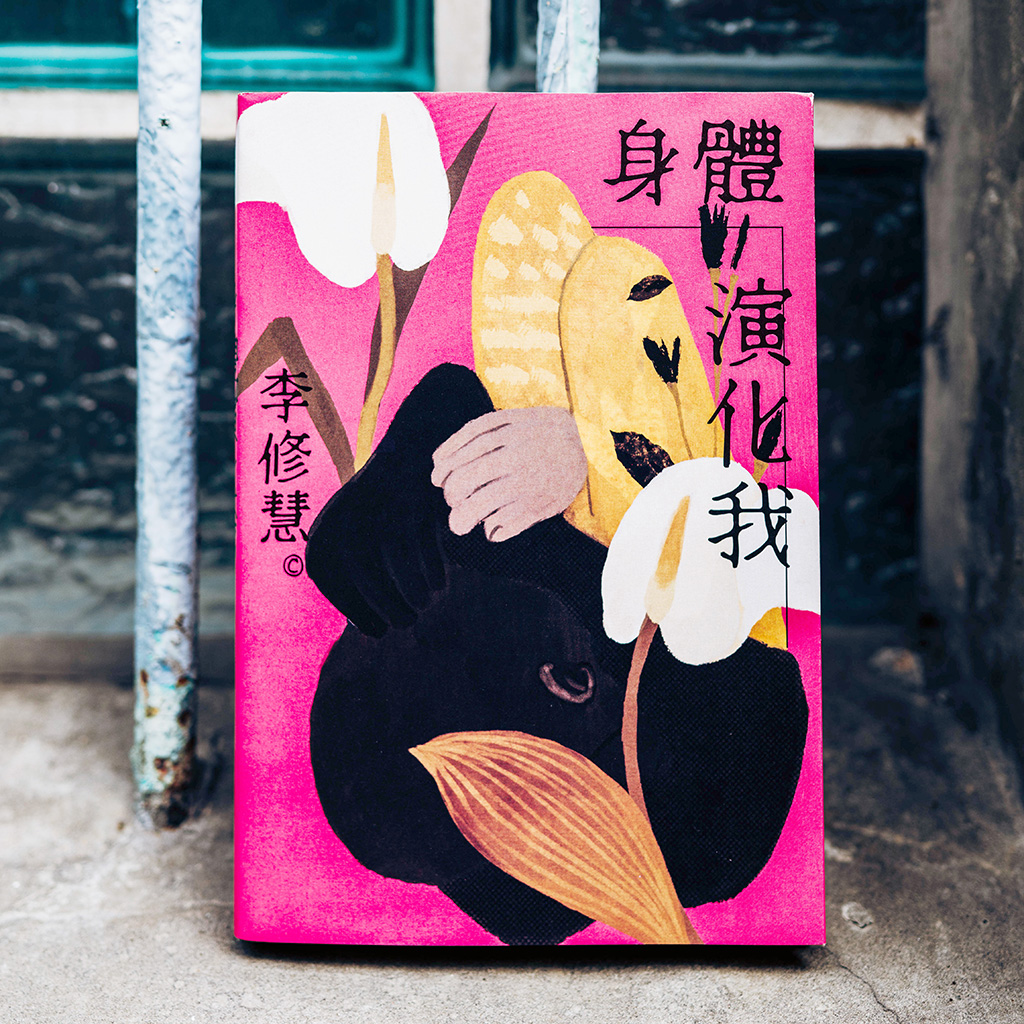

● 《身體演化我》・李修慧/著・木馬文化(2025.03)

WHERE?

奎府聚,台北市大同區赤峰街41巷5號1樓

WHO?

● 李修慧 臺大中文系、東華大學華文所畢業,「每天為你讀一首詩」資深成員,「想像朋友寫作會」成員,現居花蓮。詩集《身體演化我》獲「二〇二四年楊牧詩獎」。單篇詩作曾獲臺北文學獎首獎、後山文學獎二獎、東華大學奇萊文學獎首獎,詩作收錄於《二〇二一臺灣詩選》。除了現代詩,也寫散文、報導、文學評論。

● 柏森 一九九九年,台北人,春日生。稀有的雙生肖命格。修讀哲學,喜愛馬勒。現寫有評論、散文等,詩作各散。出版詩集《灰矮星》(逗點,二〇一九)。獲二〇二三年新詩學會優秀青年詩人獎。詩集《原光》曾入圍周夢蝶詩獎,獲二〇二四年楊牧詩獎。

柏森(後簡稱森) 你知道總有些人會對較年輕的寫作者抱持疑問,會想你有什麼資格、有什麼條件,可以和其他寫作者相比⋯⋯所以在創作過程裡,我總會一直提醒自己,出書的機會得來不易,對自己創作的念頭、表達的方式都要謹慎。

回想起來,出第一本詩集時很懵懂,以為出書就是把作品集結成冊而已;到第二本詩集《原光》,我覺得我想說的話、想表達的主題都更成熟了,更知道如何掌握語言,特別是如何用一本書的架構來表達我自己。書是一種溝通的媒介,我總想知道自己能用什麼樣的方式溝通,如何找到最適合的溝通形式。得到楊牧詩獎,一定程度上肯定了我選擇的溝通方式是有效的,我也就不會再那麼看輕自己。

李修慧(後簡稱李) 「覺得自己寫得不夠好」應該是寫作者的普遍焦慮,這種心魔在每個寫作者身上會用不同的樣態顯現,覺得自己寫得不夠美、不夠有社會性或太社會性等等。

我之前是記者,寫作較偏向於議題;我的心魔就是「議題」與「詩美學」的二元對立想像,理性上我當然知道不是如此,但社會議題詩在文學獎場域或者大眾接收層面,都是一個相對容易理解的主題。當你書寫社會議題得獎時,你可能就會想,是不是因為我寫的是社會議題才得獎;而當你沒得獎時,你可能就會覺得是不是因為我寫得不夠美,「只有」社會議題才落敗,類似這樣兩端都不太舒服的狀態。得到楊牧詩獎,我覺得對我最大的影響,就是當時的評審李進文老師很明確地告訴我,這兩件事並不衝突;這個心魔的克服,當然也給了我在寫作上很大的信心。

森 我覺得文學獎的立意,是呈現當下的趨勢與讀者到底在讀什麼東西,尤其楊牧詩獎這類以「書」為單位的評比,是一個滿大的考驗,也更呈現寫作者整體的思考,我覺得有志於寫作的人都應該挑戰看看。

李 我本來不覺得「身體」這個詞或議題對我的詩很重要,我不知道自己對身體有怎樣的投射,或是它對我有什麼特殊性。但有一次我讀到桑塔格《土星座下》——一本介紹哲學、藝術大師們論述的著作——裡面談到一位法國劇作家亞陶對肉體與思考的想法,他認為思考是痛苦的,並且「思考」好像變成一個人一般無時無刻在折磨他。我對這個思考方式實在太好奇了,所以試著代入自己的身體經驗,像那樣試著與自己對話。

我本身有失眠和經痛的問題,所以我可能會寫一封信問自己的身體,「我今天有運動,為什麼還不讓我睡?」或者「為什麼都吃止痛藥了還在經痛?」像這樣把身體視為一個主體、一個夥伴去對話;或者讓身體去和世界對話,去和父權體制對話。這樣的對話構成了《身體演化我》裡一大部分的詩作。

森 我在《原光》裡面看待身體的角度和修慧比較不同,我切入了「靈魂附著於身體」的這件事。我覺得靈魂一直在適應身體,在詩集的後記中我也提到了「唯物觀察」這件事——靈魂重新習慣這個世界的方式,就是透過大量的觀察,觀察重複、觀察日常中的不經意處——從舊的事物當中發現嶄新的開始,正是靈魂在重新熟悉這個世界,而這一切,都是透過身體來實現的。

「原光」的德語是Urlicht,它前綴的「U」意謂「在此之前」,也就是最先驗之物。基督信仰中會說有一道光,那便是最先驗、超於經驗、本來就在那裡的事物,「原光」的概念就出於此處,人的生與死都由此未知之光所啟動,不可言說,如「道生道」中的「道」,是我的詩在追隨與描摹的。

森 有一次詩人蕭宇翔問我,我詩的第一定義、第一要件是什麼?我回答他「寧馨」,現在想起來我很像在講廢話,因為寧馨這個詞的意思就是「如此」,但我真正想表達的是「寧」與「馨」的兩個概念,我認為是我詩中最看重的第一義。

寧,是平定、平衡之意,我覺得詩經常是一種意義的創造與反意義之間的關係,我們一方面接受到舊文本中的意涵,一方面又不斷透過創作突破舊意義、賦予新意涵,就在這破立之間,我們建立了某種動態平衡讓兩者相當;馨,就是傳播、散播,建立在「寧」的平衡意識之上,我會思考如何說話,如何讓訊息的餘波傳遞得更加遙遠,像打水漂一般,這就是詩的好玩之處。

李 詩尤其適合捕捉到意識中飄散、破碎的片段,我記得在花蓮讀書的時候,東華的寶云老師和我說,「修慧啊,你要用身體寫詩。」這個建議讓我想了好久。在跑記者的時候,我經常在處理了一整天的議題工作後,想放下不管了,來寫一首無關工作的詩,然而意識沉潛之中對那些議題的所思所想、隻言片語不斷湧入詩行,難以拒絕。

我沒有想過什麼是詩的第一義,但是我很喜歡在詩之中讀到詩人如何去觀看這個世界:比如身體,在我的抽象詩歌中佔了很大一塊,現在這桌上的茶杯在我的世界小小一個、無關緊要;但換作一個一生志於品茶的人來,這個茶杯可能就無比重要。我在詩中看見詩人們「世界的配置」,也看見這個配置如何影響他們使用的文句與修辭。

森 我都一直被說我的主詞很不穩定,非常飄渺,經常不知道是誰在講話。

李 但你剛講寧馨,我覺得很適合你的詩作。

Q 森 詩相較於其他文類更跳躍,處裡議題也更有難度,我想問修慧為什麼會選擇詩作為書寫議題的文類?

A 李 因為寫議題對我來說,不是一件特別困難的事,也很可能是我被記者工作摧殘太久。我可以主觀分享一下詩和報導的不同,比如政府的某個政策欺負了原住民,我心中再不爽也必須去採訪政府官員,因為作為記者必須平衡報導,不可以偏頗;但是詩就沒有這樣的義務,你讀到的是我想傳達的,願意與大家一起共鳴的東西。

Q 李 柏森的詩裡有很強的音韻感,讓我想起宋冬野的歌詞,有時段落間看似沒有意義關聯,讀起來卻很悅耳又有說服力,我想問你如何設計詩的聲音?

A 森 聽音樂時,腦中會有你記憶、想像結合的景象跑過,我覺得具有音樂性的詩更容易產生畫面感,也許反之亦然。比如電影〈新天堂樂園〉(Nuovo Cinema Paradiso,1988)的主題曲,配樂大師顏尼歐說過,他製作配樂不是為了配合那部拍好的電影,配樂本身就是一部自己的電影,我很同意這句話。

採訪撰文|王柄富

一九九九年生。臺師大國文學系畢業,清大台文所在讀。臉書粉專「每天為你讀一首詩」成員,曾任師大噴泉詩社社長,現為政大長廊詩社指導老師。詩作多見個人 instagram 帳號 @bingfuw,曾入選《二〇二一年度詩選》、《二〇二二年度詩選》。

攝影|林昶志